研·學(xué)·評(píng)融合理念下的教研模式探究

陳敏 竹成佳

摘要:一堂精彩的課是教師的教與學(xué)生的學(xué)達(dá)到了高度一致,而評(píng)價(jià)就是檢測學(xué)生的學(xué)的一個(gè)途徑。集體教研是教讀教材,教參以及學(xué)情的基本途徑。在集體教研的引領(lǐng)下,教師才能集思廣益,深入解讀教材,分析學(xué)情,共同探討出符合學(xué)生學(xué)情的教案。教案作指導(dǎo),課堂才能扎實(shí)有效,也因?yàn)橛辛伺c教、學(xué)一致的評(píng)價(jià),同年級(jí)組的教師也能進(jìn)行同課異構(gòu)。

關(guān)鍵詞:研·學(xué)·評(píng)融合? 教研

基礎(chǔ)教育改革的步伐一直未停止,學(xué)校的教研工作的開展成了基礎(chǔ)教育改革路上的一塊基石。集體教研更是必不可缺的。集體教研讓同年級(jí)組的教師能夠一起探討教參、教材,并結(jié)合本校學(xué)情,擬定與學(xué)情較為相符合的教案。在教案的指導(dǎo)下,教師在課堂中,再根據(jù)學(xué)生的生成性,適當(dāng)?shù)恼{(diào)整教案,從而到達(dá)高效課堂。

一、研·學(xué)·評(píng)融合的定義

研,即研究課標(biāo)、研究教材、研究學(xué)生。課標(biāo)是從國家層面制定的一個(gè)育人目標(biāo),教材則是承載這個(gè)目標(biāo)的基本載體,而學(xué)生則是落實(shí)這項(xiàng)目標(biāo)的對(duì)象。只有研究清楚這三個(gè)方面才能更好的對(duì)教學(xué)有的放矢。學(xué),即學(xué)什么,如何學(xué)。“學(xué)”是以教材為基礎(chǔ),一堂課中所呈現(xiàn)的內(nèi)容。評(píng),即對(duì)課堂的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)教師教的如何,評(píng)價(jià)學(xué)生學(xué)習(xí)效果如何。

二、研·學(xué)·評(píng)融合的作用

研·學(xué)·評(píng)融合的作用在于教師只有研究了課標(biāo)、教參、教材,才能夠把握教材中的每個(gè)單元甚至每篇課文所承載的意義。而集體教研則是集合教師們的集體智慧對(duì)課標(biāo)、教參、教材地深入解析,以免固步自封、以點(diǎn)概面。教學(xué)則是實(shí)踐重地,教師的能力及學(xué)生習(xí)得效果,在課堂中便能一目了然。評(píng)價(jià)在這個(gè)時(shí)候就顯得尤為重要。以研為起點(diǎn),以學(xué)為支撐,以評(píng)為依據(jù),以此發(fā)現(xiàn)問題,改善課堂,提高教師能力及學(xué)生的習(xí)學(xué)習(xí)效果。

三、研·學(xué)·評(píng)融合的模式

(一)精心準(zhǔn)備的集體教研

1、教研背景

三年級(jí)學(xué)生在習(xí)作方面是整個(gè)小學(xué)階段的一個(gè)銜接學(xué)段,從一二年級(jí)的寫話,到六年級(jí)的習(xí)作,三年級(jí)的習(xí)作教學(xué)起著至關(guān)重要的作用。因此年級(jí)組就針對(duì)統(tǒng)編版三年級(jí)下冊(cè)第6單元的《身邊那些有特點(diǎn)的人》習(xí)作,教研組對(duì)典型課例進(jìn)行解讀。

2、教研流程

首先,目標(biāo)解讀。教師對(duì)三年級(jí)下冊(cè)第6單元進(jìn)行了單元語文要素解讀,然后落實(shí)到習(xí)作目標(biāo)的解讀,在《課標(biāo)》中對(duì)習(xí)作先提出了總目標(biāo)為“能夠具體明確、文從字順地表述自己的意思。能根據(jù)日常生活需要,運(yùn)用常見的表達(dá)方式寫作。”接著,解讀年段目標(biāo),在一二年級(jí)中習(xí)作目標(biāo)為“對(duì)寫話有興趣,寫自己想說的話。(寫想象中的事物,寫出自己對(duì)周圍事物的認(rèn)識(shí)和感想)”,三、四年級(jí)的習(xí)作目標(biāo)為“能不拘形式地寫下自己的見聞、感受和想象,注意把自己覺得新奇有趣或印象最深、最受感動(dòng)的內(nèi)容寫清楚。”五、六年級(jí)的習(xí)作目標(biāo)為“養(yǎng)成留心觀察周圍事物的習(xí)慣,有意識(shí)地豐富自己的見聞,珍視個(gè)人的獨(dú)特感受,積累習(xí)作素材。”通過對(duì)年段目標(biāo)的解讀,教師抓住了,三年級(jí)的習(xí)作目標(biāo)就是“寫清楚”。之后,教師落實(shí)到單元習(xí)作目標(biāo)“寫一個(gè)人,嘗試寫出他的特點(diǎn),能給習(xí)作取一個(gè)表現(xiàn)人物特點(diǎn)的題目。”也是教師的教學(xué)目標(biāo),學(xué)生的學(xué)習(xí)目標(biāo)為“學(xué)會(huì)運(yùn)用一件事或一系列日常行為寫出身邊人的特點(diǎn)。學(xué)會(huì)運(yùn)用‘綽號(hào)+人稱’的形式擬一個(gè)體現(xiàn)人物特點(diǎn)的題目。”

其次,學(xué)情解讀。一是從年齡特征分析,在習(xí)作方面大部分學(xué)生有畏難情緒,或有一定的惰性,學(xué)生愿意說,但不愿意動(dòng)筆寫,或者書面表達(dá)的能力較弱,腦袋里想的很多。落實(shí)下來就“偷工減料”。二是從習(xí)作學(xué)情分析,這次習(xí)作是學(xué)生第三次接觸寫人,第一次是二年級(jí)下冊(cè)寫《我的好朋友》,第二次是三年級(jí)上冊(cè)寫《猜猜她是誰》,這兩次習(xí)作均為片段式習(xí)作,《身邊那些有特點(diǎn)的人》是學(xué)生們第一次完整地完成一篇寫人的習(xí)作。

最后,教案設(shè)計(jì)。在集體教研之前,同年級(jí)的老師自己先設(shè)計(jì)一份教案。在集體教研的時(shí)候共同探討出一份基于目標(biāo)、學(xué)情的教案,在教案的指導(dǎo)下,由一位教師進(jìn)行課例的展示。

(二)深刻思考的學(xué)與評(píng)相融合

教師教的內(nèi)容與學(xué)生的學(xué),評(píng)價(jià)要達(dá)到一致性,才能更好地檢測出課堂教與學(xué)的實(shí)效性。因此課堂評(píng)價(jià)的維度就要細(xì)化到位。

1、課堂評(píng)價(jià)維度

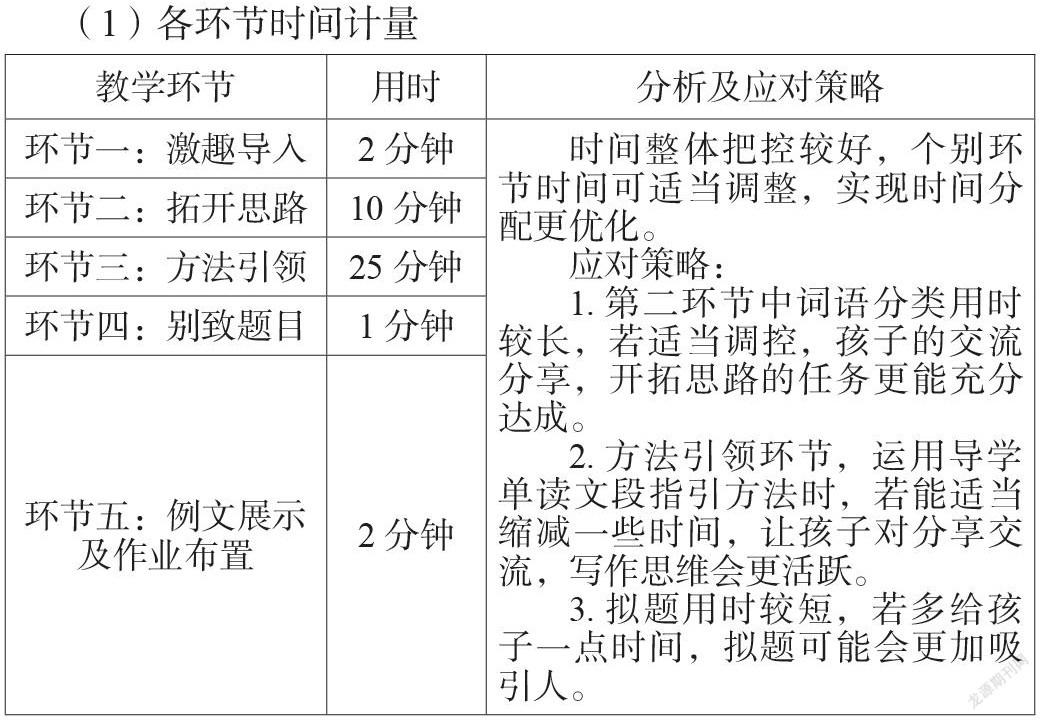

一堂高效的課堂,不盡要目標(biāo)明確,突破重難點(diǎn),還要關(guān)注學(xué)生的習(xí)得情況。針對(duì)本次課例,從各環(huán)節(jié)時(shí)間計(jì)量、單生應(yīng)答人次、學(xué)生游離、投入狀態(tài)觀察、學(xué)習(xí)任務(wù)完成情況、作品分析等五個(gè)維度進(jìn)行觀察。

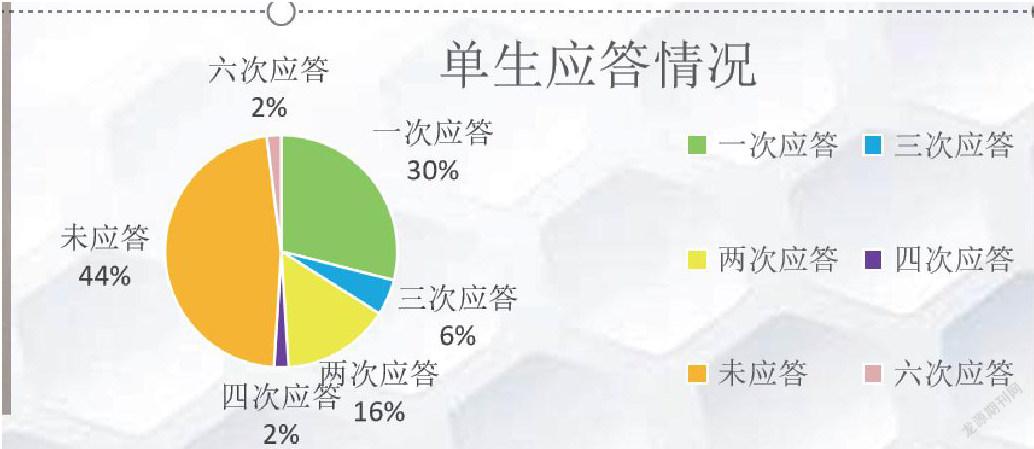

(2)單生應(yīng)答人次

全班總?cè)藬?shù)共44人,單生應(yīng)答次數(shù)為45人次,應(yīng)答人數(shù)為25人,約占全班總?cè)藬?shù)的56%,其中有19人未參與應(yīng)答。應(yīng)答次數(shù)最多的為單人六次。

策略:教師在抽單生應(yīng)答時(shí),可以把關(guān)注面再放寬一點(diǎn),并且還應(yīng)關(guān)注中等生以及學(xué)困生的課堂習(xí)得情況。

(3)學(xué)生游離、投入狀態(tài)觀察

觀察情況:在本堂課中學(xué)生游離共計(jì)三人,約占全班人數(shù)的6%,分別在第二組和倒數(shù)第一組,游離現(xiàn)象集中在詞語聯(lián)想環(huán)節(jié)以及老師講解環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)為以下兩點(diǎn):

在詞語聯(lián)想環(huán)節(jié),注意力不集中,不能進(jìn)入探索狀態(tài):某同學(xué)與同桌討論以及坐姿不規(guī)范;在回答問題和老師講解時(shí)沒有傾聽:講事例環(huán)節(jié):一名同學(xué)討論嬉笑,一名同學(xué)詢問。

寫事情活動(dòng):一名同學(xué)玩本子。勾畫環(huán)節(jié):一名同學(xué)講話。

策略:學(xué)生在游離狀態(tài)時(shí),教師應(yīng)該用音量或者走到其面前進(jìn)行適當(dāng)提醒。

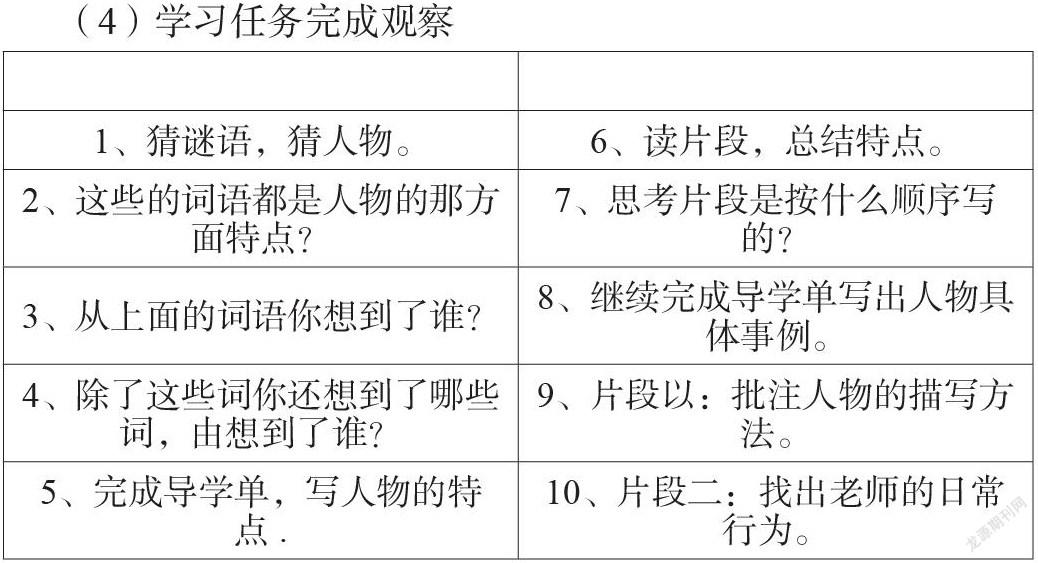

(4)學(xué)習(xí)任務(wù)完成觀察

觀察情況:

本堂課投放了10個(gè)任務(wù),老師在設(shè)計(jì)課堂任務(wù)的時(shí)候,緊緊圍繞本課核心問題,指向教學(xué)目標(biāo),并能聯(lián)系學(xué)生生活實(shí)際解決學(xué)習(xí)中的問題進(jìn)行的任務(wù)投放。

不足之處:1、老師投放任務(wù)不明確,學(xué)生不知道應(yīng)該做什么。2、老師對(duì)所投放的任務(wù)總結(jié)回顧不夠及時(shí)。3、所投放任務(wù)完成的情況沒有達(dá)到預(yù)期的效果。

策略:教師在學(xué)生無法接收問題時(shí),應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整問題的難度,使學(xué)生能明晰自己該在哪個(gè)環(huán)節(jié)做怎樣的事。在每個(gè)環(huán)節(jié)活動(dòng)之后,教師應(yīng)該利用小結(jié)進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)的回顧。學(xué)生未達(dá)到預(yù)期效果,應(yīng)考慮時(shí)間是否投放不足或問題過難。

(5)作品分析

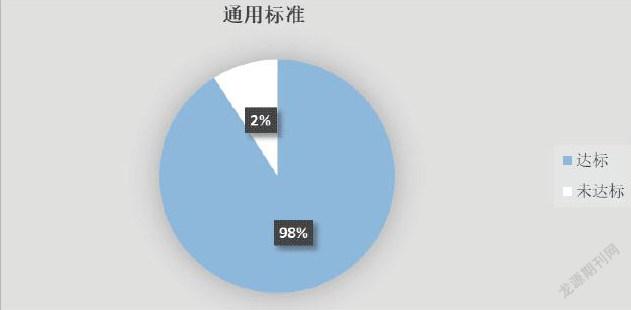

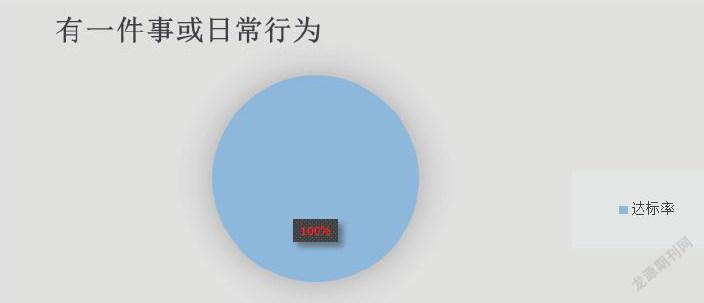

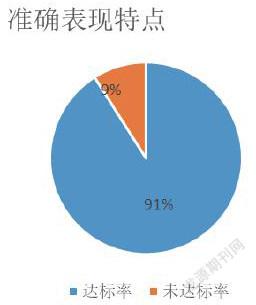

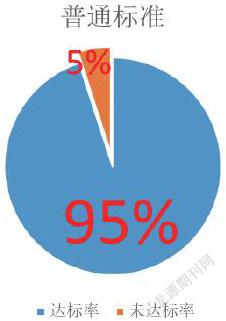

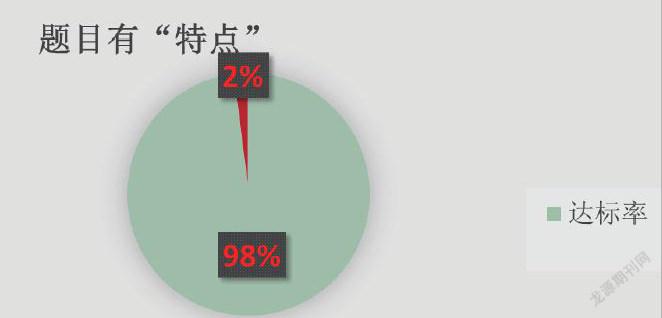

通用標(biāo)準(zhǔn):字?jǐn)?shù)是否達(dá)到300字左右,語句是否較通順。專用標(biāo)準(zhǔn):1)、題目是否具有人物特點(diǎn)。2)、是否用上了一件事情或者日常行為表現(xiàn)人物特點(diǎn)。3)、事件或者日常行為是否準(zhǔn)確表達(dá)出人物的特點(diǎn)。

情況分析:3年級(jí)4班共44人,習(xí)作共44本。通用標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)人數(shù)40人,有4人未達(dá)標(biāo),未達(dá)標(biāo)的人都只寫了100字左右。(其中3人經(jīng)常習(xí)作字?jǐn)?shù)不達(dá)標(biāo),另一位偶爾不達(dá)標(biāo))

專用標(biāo)準(zhǔn):題目是否有特點(diǎn):43人達(dá)標(biāo),1人未達(dá)標(biāo),寫的是:姐姐講的《布偶女兒》。

專用標(biāo)準(zhǔn):44人均用上了一件事情或者日常行為來表現(xiàn)特點(diǎn)。

專用標(biāo)準(zhǔn):是否準(zhǔn)確表達(dá)特點(diǎn):33人達(dá)標(biāo),11人未達(dá)標(biāo),其中7人先用事情寫了特點(diǎn),然后就寫偏了,要么寫到其他特點(diǎn),要么側(cè)重寫自己了。其中4人是字?jǐn)?shù)沒寫夠,無法表達(dá)準(zhǔn)確。

(三)精彩的同課異構(gòu)

在經(jīng)過了課例及課堂分析之后,針對(duì)課堂中發(fā)現(xiàn)的問題,再結(jié)合自己班上的問題,對(duì)教案再一次進(jìn)行修改,之后各自老師在自己班上進(jìn)行同課異構(gòu)。例如:在啟發(fā)學(xué)生發(fā)現(xiàn)用具體的事件來展示人物特點(diǎn)時(shí),學(xué)生未能理解“具體事件”一詞,教師可在自己的課堂中調(diào)整為“一件事情”來解釋,讓學(xué)生能夠理解。在引導(dǎo)學(xué)生說身邊人的特點(diǎn)時(shí),學(xué)生大多思維受到局限,往往只會(huì)說自己的同學(xué),因此教師在教學(xué)時(shí),可以舉生活中身邊人的特點(diǎn)來開拓學(xué)生思維,引導(dǎo)之后,學(xué)生能說出“酒鬼爺爺”“歷史迷的大姨”等符合要求的題目。經(jīng)過同課異構(gòu)后,對(duì)學(xué)生的作品進(jìn)行了再次分析。

情況分析:本班共46人,習(xí)作共46本。通用標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)人數(shù):45人,有1人未達(dá)標(biāo),一位學(xué)生只有200字左右,她表達(dá)力較弱,平時(shí)也寫不夠字?jǐn)?shù)。

專用標(biāo)準(zhǔn):題目是否有特點(diǎn):44人達(dá)標(biāo),2人未達(dá)標(biāo),一人寫的《我的愛講話又愛看書的同學(xué)》,另一個(gè)寫的《我的姐姐》。

專用標(biāo)準(zhǔn):46人均用上了一件事情或者日常行為來表現(xiàn)特點(diǎn)。

專用標(biāo)準(zhǔn):是否準(zhǔn)確表達(dá)特點(diǎn):42人達(dá)標(biāo),4人未達(dá)標(biāo),其中一個(gè)同學(xué)寫了兩個(gè)特點(diǎn)。其中2人同學(xué)標(biāo)題的特點(diǎn)與后面的日常行為所表現(xiàn)的特點(diǎn)不相符合。其中1人是字?jǐn)?shù)沒寫夠,無法表達(dá)準(zhǔn)確。

同課異構(gòu)后的學(xué)生習(xí)作分析,與課例展示的習(xí)作結(jié)果對(duì)比,學(xué)生在習(xí)作目標(biāo)的達(dá)成方面都要落實(shí)得更到位。

結(jié)束語

基礎(chǔ)教育的改革下,“教什么”“如何教”與“學(xué)生學(xué)什么”是永不變的要點(diǎn)。研·學(xué)·評(píng)融合的目的不僅能夠提升教師的解讀教材、教參的能力,還能夠讓教師在交流的過程中得到啟發(fā),從而設(shè)計(jì)出符合本班學(xué)情的教案,進(jìn)而促進(jìn)課堂的實(shí)施。在研·學(xué)·評(píng)融合的過程中,教師能夠明白“教師要教什么”,“學(xué)生要學(xué)什么”,“學(xué)生如何學(xué)”。在研·學(xué)·評(píng)融合下,課堂開始變革,以研促教,以教促學(xué),以學(xué)生為起點(diǎn),又回歸到學(xué)生,才是教育的本真。

參考文獻(xiàn)

[1]義務(wù)教育語文課程標(biāo)準(zhǔn)[M]. 北京師范大學(xué)出版社 , 中華人民共和國教育部, 2011

[2]小學(xué)語文高效課堂構(gòu)建策略的探究[J]. 劉方.? 作文成功之路(上). 2015(01)

[3]小學(xué)語文高效課堂的構(gòu)建策略探究[J]. 焦奎蘭.? 華夏教師. 2014(07)

[4]小學(xué)語文“同課異構(gòu)”教學(xué)方式的實(shí)踐及反思[J]. 劉彩俠.? 教書育人. 2017(10)

[5]別樣的精彩——同課異構(gòu)課堂教學(xué)有感[J]. 劉菊香.? 中華活頁文選(教師版). 2013(10)