基于成熟度模型的智能制造能力評價研究

尹翠芝 文瑛

基金項目:2021年江蘇省大學生創新創業訓練計劃項目“基于成熟度模型的企業智能制造評估系統設計”,編號:202112317007Y

摘 要:智能制造能力成熟度模型是在以往關于能力成熟度模型研究的基礎上,同時又根據我國制造業智能制造的特點,且通過大量企業的實踐所總結的一種方法論。汽車業作為制造業的主力軍,智能制造能力一直處于平均水平之上,論文選取汽車產業鏈上的汽車發動機零部件作為研究對象,汽車發動機零部件車間的制造類型屬于離散型,車間的生產智能化成熟等級評估選擇模型中的七個常用的維度進行評價。根據能力成熟度模型對標分析進行等級評價結果,最終提出對車間的智能制造能力進行有針對性的優化建議。

關鍵詞:成熟度模型;智能制造;評價研究

引言:近年來世界各國分別提出了利用信息技術改進傳統制造工業的國家戰略與規劃,如德國的“工業4.0”,我們國家的“中國制造2025”等,工信部定義智能制造是基于物聯網設備互聯、大數據并行計算與存儲等新一代信息技術,貫穿于工業生產的方案設計、生產管控、產品管理、后續服務等制造活動各個環節,具有信息深度自感知、智慧優化自決策、精準控制自執行等功能的先進制造過程、系統與模式的總稱。如何提升制造業的智能制造水平,首先要對企業目前的智能制造水平有一套相對科學完整的評價體系,一些國內的專家學者依據成熟度模型結合國內制造業的實際情況總結出智能制造能力成熟度模型,以此對制造業的智能制造水平進行對標評估。

一、智能制造能力成熟度模型的綜述

1.模型的總體構成

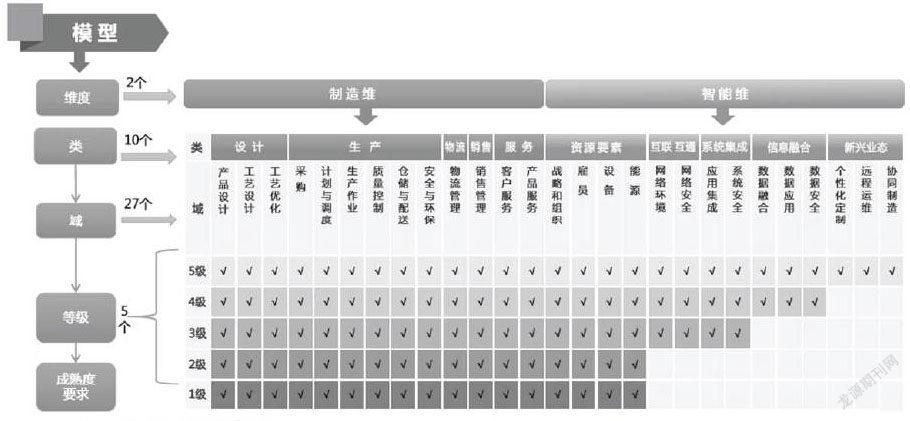

智能制造能力成熟度模型是由成熟度等級、能力要素和成熟度三部分構成。成熟度等級規定了企業智能制造能力在不同階段應達到的水平,能力要素給出了智能制造能力成熟度提升的關鍵方面,成熟度則要求規定了能力要素在不同成熟度等級下應滿足的具體條件。

2.成熟度等級

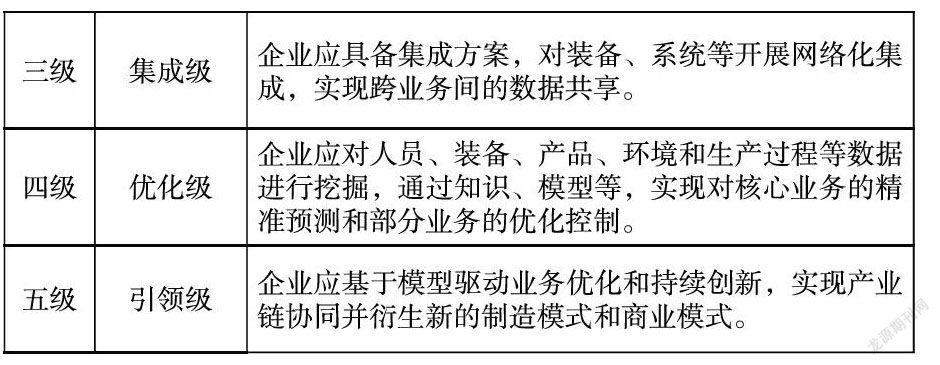

能力成熟度等級自低向高分別是等級一(初始級)、等級二(可重復級)、等級三(已定義級)、等級四(已管理級)和等級五(優化級)。這里高等級涵蓋了低等級的要求,等級通過漸進式的提升來實現,具體的等級內容要求如表1所示。

3.能力要素

能力要素包括制造、人員、技術和資源,反映了人員將資源、技術應用于制造環節,提升智能制造能力的過程,具體內容如表2所示。

4.評價方法

企業應根據自身業務特點,參照《智能制造能力等級要求》來確定所需評價的內容,即評價域。本文的評價對象屬于離散型制造企業主要評價域。

5.評價依據

本次評價采用采購、計劃與調度、生產作業、設備管理、安全環保、倉儲配送、能源管理七個維度進行評價。

二、汽車發動機零部件車間智能制造能力的總體評價

汽車發動機零部件車間的制造類型屬于離散型,車間的生產智能化成熟等級評估選擇采購、計劃與調度、生產作業、設備管理、安全環保、倉儲配送、能源管理七個維度進行評價。整體而言,關鍵工序的設備自動化、數字化程度高,少量設備實現了互聯互通,企業生產經營的核心業務實現了流程化管理。但尚未應用信息化管理軟件進行流程的優化,尚未實現生產與質量數據的實時采集與監控,設備利用率和生產效率有較大提升空間。

車間生產智能化成熟度達到1級,企業生產各環節具備實施智能制造的基礎和條件。

通過對汽車發動機零部件生產車間指標差距分析如下:

三、能力差距的原因分析

1.業務流程和組織結構

沒有建立產品全生命周期的端到端流程,項目計劃、報價、設計到量產的流程屬于不同部門和負責人,雖然各段流程的邊界比較明確,但職能式的管理不能滿足企業產品的協同調整、持續優化的需求。

在項目開發階段,針對量產良率的目標,制定了相應的質量工程管理流程,并在實施量產時提交QCP成果。量產后,企業對良率提升仍然有明確的預期,但主要針對具體不良問題的分析改進,或者按照開發階段的質量工程管理流程,沒有基于量產階段的良率目標、策劃、實施等流程。

工藝和質量控制計劃的制定、質量控制細化方案、工藝下達流程、質量反饋處理等流程的縱向集成度不足,沒有形成對量產后良率的分析、良率目標分解、方案設計、效果評估的協同化流程。

現有的生產計劃管理流程是根據銷售訂單交期排出貨計劃,根據出貨計劃制定上模計劃,根據上模計劃安排加工計劃,然后按照實際差異和在制品,進行生產調度,出貨需求、生產計劃、生產排程到調度的流程分層管理,需求計劃、發貨計劃、生產計劃、生產排程等流程分層管理,沒有建立工廠級的縱向集成和閉環的計劃流程。

2.技術與數據

現有的產品項目管理軟件為單項應用,主要為項目文檔的收集,沒有建立支持產品全生命周期的端到端流程化管理的平臺,不能支持項目全過程的計劃、任務協同、信息透明化和結構化管理。

研發項目管理與工程項目管理沒有集成,不能支持制造資源的規劃建設與客戶項目的一體化管理。

研發項目管理與財務管理沒有集成,無法支持對項目的成本控制和財務核算。

沒有建立數字化、模塊化設計平臺,將產品結構設計、工藝設計和模具設計標準轉化為數字化標準庫和設計規范控制,確保標準的執行和技術標準的持續改進。

現有的需求計劃沒有與生產調度集成,沒有建立需求計劃,基于有限產能的高級生產排程系統、生產監控與調度的集成化協同化計劃平臺,不能適應車間產能匹配優化、異常快速調整、約束條件下優先交付的需求。

缺乏員工的自動識別和現場人員移動化管理系統,人員調度、上崗資格、員工績效等無法實現精準、實時管理。

產品沒有建立二維碼等電子識別模式,無法支持在制品的自動定位和自動識別,難以準確、實時監控在制品庫存,影響生產調度、在制品物流配送的效率和準確性。

模具沒有建立二維碼等電子識別模式,無法支持模具的使用和上模確認的自動控制。

現有的設備管理軟件為用于記錄維修作業內容的單項應用,沒有建立支持設備維護的計劃性、流程化管理的系統,不能支撐設備維護與生產計劃的協調,難以對設備維護中的備件采購、人工作業、故障分析等進行集成化管理。

沒有實施工程項目管理系統,不能支持工程項目的立項、預算、任務分解、采購、成本、轉固定資產的全過程集成化管理。

現有的鋁錠送貨軟件為內部使用的工具,沒有建立面向供應商的、開放的采購管理平臺,供應商開發、采購招標、采購下單、送貨、對賬的過程沒有實現在線閉環管理。

現有的設備聯網主要為設備單元層次的生產信息采集,與生產計劃和排程無關聯,不能支持工藝、程序直接下達并與產品匹配,對生產計劃執行和可視化調度管理的支撐不足。缺乏設備工況數據的采集,不能支持對設備運行的監控和故障預警,不能支持在線檢測設備的數據同步上傳。

沒有建立設備、工藝、人員等生產要素的數字化模型,不能支持工藝設計、生產排程的仿真。

目前采集的設備生產數據主要用于即時的生產情況監控,歷史數據沒有構建大數據庫,對設備運行的分析、設備故障預測的支持不足。

沒有建立質量管理系統,將質量控制計劃及相關細則下達到相關產品與工位,并進行監控。

產品質量檢測的數據以及不良品的數據分散在檢測設備、不良品記錄軟件中,沒有構建質量大數據庫,不能支持失效模式和單一重點學習庫的數字化、系統化管理。

四、提升汽車發動機零部件車間智能制造能力的優化路徑

1.產品物聯精準管控

汽車發動機零部件車間為多工段的流水線生產模式,在制產品信息是生產進度監控、計劃調度、物流配送、質量控制、質量追溯、成本核算等管理需要的原始數據,通過建立產品電子化識別系統,可以自動獲取產品過站信息和在制品倉儲信息,確保數據的實時性和準確性。

考慮到車間輸送線的現狀,建議的產品物聯方案為載具RFID方案,產品在各工段完工、在制品入庫、工段物料配送時,通過產品載具RFID的綁定與解綁,對產品信息進行記錄,對產品進行識別和定位。改變現有的人工報工方式,實現產品在生產現場的全方位可視化管理,指導計劃調度、物流和質量管理。

2.產能高效利用的柔性制造

建立高級生產排程系統,實現需求計劃、生產計劃、生產排程的協調管理,基于產品生產實時數據,對各工段生產排程進行統一的調整和確認。建立制造資源的數字化模型,包括設備、員工、模具、工裝等資源,實現基于產能優化配置的生產排程。建立基于制造資源數字化模型的產品設計平臺,實現產品工藝路線、工時定額、工裝模具、操作人員等資源需求的數字化設計。建立設備維護管理系統,實現設備維護計劃、設備故障與維修作業的系統化管理。構建設備大數據分析平臺,通過采集設備工況實時數據,結合設備故障數據,對設備的故障進行預判,實現設備的預測性保養與維修。

通過生產計劃與產品庫存、訂單交期、發運計劃、訂單優先級、設備維修計劃、工廠日歷等信息系統的集成,實現基于約束條件的生產排程。

3.過程精細化及基于大數據的質量優化

關鍵質量管控站點的聯網,包括設備聯網和人工站點的HMI接口聯網,指令、程序、操作規范下達到站點,并與產品匹配、實時的過程數據采集,進行生產過程監控、異常報警、差異分析。構建質量大數據分析平臺,匯集產品過站數據和不良品數據,通過大數據機器學習,發現生產過程的質量風險,及時處理潛在的問題,對改進措施的效果進行持續的、精準的跟蹤評價,形成失效數據庫,完善產品設計標準。

4.提升企業的管理數字化水平

通過建立管理信息系統來提升企業的數字化管理水平,具體做法:建立基于產品全生命周期的研發項目管理平臺,實現項目全過程從產品需求、項目計劃、設計到量產的協同化管理,通過與設計工具、仿真工具的集成落實設計規范和技術標準。建立互聯網的供應商管理平臺,實現供應商開發、采購招標、采購下單、送貨、對賬等過程的在線閉環管理。建立工程項目管理系統,支持工程項目的立項、預算、任務分解、采購、成本、轉固定資產的全過程集成化管理。通過實現環境監測的聯網與在線實時監控確保企業安全日常經營生產。

參考文獻:

[1]王媛媛,張華榮.G20國家智能制造發展水平比較分析[J].數量經濟技術經濟研究,2020(9):1-22.

[2]任俊飛,吳立輝.機械制造企業智能制造能力成熟度評價研究[J].科技創新與應用,2020(2):55-58.

[3]劉飛.中國省域信息化與工業化融合的影響因素研究[J].西安財經大學學報,2020(2):45-50.

[4]吳文文.離散型制造企業智能制造能力評價研究[D].杭州電子科技大學,2018:10-40.

[5]陳歆.面向生產調度的智能制造能力評估方法研究[D].浙江大學,2019:13-37.

[6]邵坤.山東省智能制造綜合能力評估研究[D].青島大學, 2018:11-20.