中國群眾體育參與變遷的群體分化

——基于“中國綜合社會調查”數據分析

于顯洋,徐有彬

(1.中國人民大學體育與社會發展研究中心,北京 100872;2.中國人民大學社會與人口學院,北京 100872)

1 問題提出

全民健身的理念最早可追溯至新中國成立初期,毛澤東主席在1952年提出新中國體育事業的指導方針為“發展體育運動,增強人民體質”,為群眾體育發展指明方向。1995年3月,第八屆全國人大三次會議的政府工作報告提出要發展全民健身,這是“全民健身”首次出現在全國性政府政策文件中;同年,《全民健身計劃綱要(1995—2010)》和《中華人民共和國體育法》相繼出臺,旨在全面提高國民體質和健康水平,保障民眾參與體育活動的合法權益。我國“全民健身計劃”具有傳承性和延續性,2010年和2016年國家相繼出臺《全民健身計劃(2011—2015)》和《全民健身計劃(2016—2020)》。“全民健身計劃”是我國群眾體育事業發展的規范性、指導性文件,對全民健身提出了一系列發展目標。在全民健身的宏觀政策指引下,我國群眾體育基礎設施建設逐步完善。根據國家體育總局發布的《中國群眾體育發展報告(2019)》,截至2017年底,我國體育場地已超過195.7萬個,人均體育場地面積達到1.66 m2,全國各市、縣、街道(鄉鎮)、社區(行政村)已經普遍建有體育場地,配有體育健身設施[1]。另外,社會經濟的發展和物質生活水平的提高激發了人們的健康意識和體育鍛煉需求,越來越多人選擇參與體育運動,如近年來發展迅速的廣場舞和馬拉松。由此,從全局的角度看,我國群眾體育進入全民健身的新時期、新階段。然而,這一時期的社會特征還存在社會階層化明顯和地區發展不平衡等現象,群眾體育參與行為的群體分化現象逐漸顯現。基于此,本文以全國性抽樣調查數據為依據,研究全民健身背景下群眾體育參與的變遷情況,為增強全民健身戰略的實效性提供實證支持。

2 文獻回顧

國內外的群眾體育參與變遷模式存在某些共性,但因社會文化差異,不同國家的變遷模式有所區別。國外群眾體育變遷的研究不僅涉及總體變遷趨勢,還涉及體育參與在不同群體、參與方式、體育項目、社會階層分化等方面的變遷。國內群眾體育變遷的研究則主要關注體育參與變遷總趨勢,如體育人口比例上升、體育項目逐漸豐富等。

2.1 群眾體育參與的變遷趨勢

無論在國內還是在國外,體育參與變遷的整體社會環境都處于社會現代化進程中。現代化社會具有共同特征:社會經濟發展、城鎮化水平上升以及國家對群眾體育重視程度提高,如歐洲國家有“全民運動”(Sports for All)、“ 運 動 城 市 項 目”(Sports City Program)[2?3],我國有“全民健身計劃”等群眾體育戰略性規劃。社會現代化進程中的特征對群眾體育參與具有明顯促進作用,如城鎮化促使體育參與出現了新的空間、形式、內容和理念,體育參與人數整體呈上升趨勢[4],而社會經濟的發展為人們參與體育運動提供了物質基礎條件和精神動力支持。

國內關于群眾體育參與的調查數據始于20 世紀90年代,1996年、2001年、2007年和2015年4 次全國群眾體育調查結果顯示,我國經常參加體育鍛煉的總人數增多[5]。北京市2001年、2008年和2014年3次群眾體育現狀調查結果顯示,參加體育活動的人數和體育人口比例逐年上升[6]。群眾體育發展較為明顯的表現是近些年我國城市馬拉松蓬勃發展,馬拉松賽事的種類、賽事場次、參賽人數都有很大增長[7-9]。國外關于群眾體育參與數據的時間跨度更大,群眾體育參與人數呈現類似的增長趨勢。 意大利弗朗德斯(Flanders)1969年、1979年、1989年和1999年調查數據表明,盡管體育參與模式有所不同,但是體育參與人數呈上升趨勢[10-11]。瑞士2000年和2008年調查數據顯示,體育參與人數不斷增多[12]。捷克1984年、1991年和2009年調查數據表明,體育活動參與的人數顯著增長[13]。與中國相比,歐洲國家社會現代化程度較高,體育參與人數隨著時間推移依然不斷上漲。改革開放后,中國的現代化和城鎮化水平大幅提高,體育參與人數隨即快速增多。因此,體育參與人數總體上隨著社會的發展呈現上升趨勢。

2.2 群眾體育參與的群體分化

雖然體育參與人數總體呈上升趨勢,但體育參與的社會分化現象一直存在。在國外研究中,體育參與社會分化現象主要以社會人口學變量中的性別和年齡、體育活動變量中的體育參與組織方式和項目類別、社會結構變量中的社會階層為分化類別。從時間維度看:體育參與在性別上的分化現象有所減弱,女性與男性的體育參與差距逐漸縮小;青年、中年和老年的體育參與差異減小,其中參與率最高的是青年[12,14-18]。體育參與的組織方式是指參與體育的活動是否是組織化體育運動,歐洲國家的組織化體育活動是指在俱樂部中參與體育活動,非組織化體育活動指個人化體育活動。隨著社會不斷發展,組織化體育活動比例提高,而非組織化體育活動比例下降。中青年群體更傾向于參加組織化體育活動,中老年群體則更多參與非組織化體育活動[14]。

體育參與的社會階層分化是體育社會分化現象中的重要議題。Stokvis[19]考察了20 世紀荷蘭阿姆斯特丹不同社會階層流行的體育活動:20 世紀早期,社會上層參與休閑性質的組織化運動,如板球、高爾夫球等,社會下層參與對抗性較強的體育運動,如摔跤、拳擊等;20世紀中后期,中產階級興起,打網球成為中產階級的社交活動。體育參與在社會階層上的分化并沒有因社會發展消失,而一直呈現金字塔式的體育參與結構[3,12,14,20]。除社會階層分化外,歐洲國家的群眾體育參與還存在地理分化現象,西歐和北歐的體育參與比南歐和東歐的體育參與多[16]。體育參與在性別、年齡、項目種類等方面的分化現象在國內也存在,男性參與體育運動多于女性,但男女體育參與分化呈現減弱趨勢,在年齡上的分化表現為低齡和高齡的體育參與率高,中間年齡參與率低[5]。中國的體育參與分化存在顯著的城鄉差異[21-22],與歐洲國家的體育參與分化現象區別明顯[22]。

2.3 群眾體育參與分化解釋

體育參與群體分化現象一直存在,只是在部分領域的分化現象隨時間推移而有所變化。現有研究對體育參與群體分化主要有性別分化、社會地域分化和階層分化。性別分化有性別文化說和補償機制說兩種理論解釋。性別文化說是指男女對體育參與存在偏好差異,男性偏好體育運動,而女性偏好休閑活動,她們很少參與集體運動項目,更多參與個人身體鍛煉項目[10]。補償機制說是指女性雖然體育運動參與不積極,但是家務勞動較為積極,家務勞動可補償體育運動的身體活動量。補償機制說還適用于解釋社會地域分化,如偏遠農村居民較大城市居民的體育運動參與少,但是其參加家務勞動(包括清塵/拖地、挖掘/種植、負重/搬運等)更多補償了體育運動的活動量[16]。

因社會分層是社會學研究的核心議題,體育參與階層分化現象成為社會學最關注的領域。大多數研究是驗證體育參與的階層分化理論,認為社會階層越高,體育參與越頻繁,而傳統觀點認為不同社會階層的教育、收入和社會經濟地位因素影響體育參與[21,24-25]。布迪厄從不同社會階層的習性(habitus)提出“區隔說”解釋體育參與的階層分化現象,“習性”是早期生活經驗和生活經歷在行動者思想和行動圖式中的積淀,是塑造階級特征的重要因素。習性的外化是生活風格,生活風格便是行動者外界辨識的行為差異,作為區隔、分層抑或階級的標志[26]。因此,體育實踐是行動者展示自身倫理道德和社會價值影響的外在表現,身體形態成為社會結構中不同地位的符號表達,成為重要的區分意義的符號秩序[23,26-27]。

相較而言,國外對于大眾體育參與行為變遷的研究更為全面和深入,涉及時間跨度、體育參與群體分化類別、相關理論解釋等多個方面。國內研究對于體育參與行為變遷也有涉及,但大多限于總體上的體育參與描述,而且對體育參與階層化的研究也多為橫截面數據研究,缺乏歷時性研究。因此,為深入認識我國群眾體育參與變遷情況,有效應對這兩部分研究的薄弱環節,本文將從歷時角度研究我國群眾體育參與變遷。

2.4 研究假設

群眾體育參與變遷的總體趨勢是向上增長的,即參與體育的人口比例越來越高。體育參與群體分化主要可以分為兩類分化:①在人口學特征的分化,如性別、年齡和婚姻,這些是影響體育參與的主要變量;②在社會學特征的分化,以社會階層為核心變量,包括受教育程度、戶籍、地域,戶籍和地域是具有社會學性質的變量。在總體上,人口學特征群體分化在變遷中呈現趨同化的傾向,社會學特征的群體分化在變遷中呈現趨異化的傾向。由此,本文提出趨同化假設和趨異化假設。

(1)趨同化假設

假設1.1:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,男性和女性的體育參與情況逐漸趨同,差距縮小。

假設1.2:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,不同年齡群體的體育參與情況逐漸趨同,差距縮小。

假設1.3:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,已婚群體與單身群體的體育參與情況逐漸趨同,差距縮小。

(2)趨異化假設

假設2.1:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,城鄉居民的體育參與情況逐漸趨異,差距擴大。

假設2.2:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,東部和中西部的體育參與情況逐漸趨異,差距擴大。

假設2.3:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,不同受教育程度群體的體育參與情況逐漸趨異,差距擴大。

假設2.4:隨著我國群眾體育參與比例的擴大,不同社會階層的體育參與情況逐漸趨異,差距擴大。

3 研究設計

3.1 數據

本文使用的數據是“ 中國綜合社會調查”(Chinese General Social Surver,CGSS)2003年和2015年的數據。2003年“中國綜合社會調查”(以下簡稱“CGSS 2003”)由中國人民大學社會學系和香港科技大學社會科學部聯合主持并執行,采用多階段分層抽樣方式,在全國25個省、自治區和直轄市中選取樣本,調查對象是18~69 歲的成年人,調查方式是一對一面訪。調查內容涉及住戶成員情況、個人基本情況、戶口變動、家庭情況、社會交往、教育經歷、職業經歷、目前職業、評價與認同、態度和行為等方面,隨機樣本量5 980 個,有效樣本量5 894 個。2015年“中國綜合社會調查”(以下簡稱“CGSS 2015”)由中國人民大學調查與數據中心設計并執行,采用多階段分層抽樣,在全國28 個省、自治區和直轄市抽取478 個村居,在每個家庭中隨機抽取1 人作為最終調查對象,調查對象為18歲以上成年人。調查內容涉及住戶成員情況、個人基本情況、社會交往、教育經歷、工作情況等多個方面,有效樣本量10 968個。

CGSS 是我國最早的全國性、綜合性和連續性的學術抽樣調查,涵蓋社會、社區、家庭、個人等多個層次的數據,具有較高的代表性、學術性和科學性。在CGSS 2003 和CGSS 2015 問卷中均有關于居民參與體育鍛煉的問題,且時間跨度在10年以上,可進行歷時性研究。此外,CGSS 2003 數據產生于《全民健身計劃綱要》實施第1 階段(1995—2010年),而CGSS 2015 數據產生于《全民健身計劃綱要》實施的第2 階段(2011—2015年)。因此,這2年的數據可以有效反映在2 個《全民健身計劃綱要》實施背景下我國群眾體育參與的變化情況。

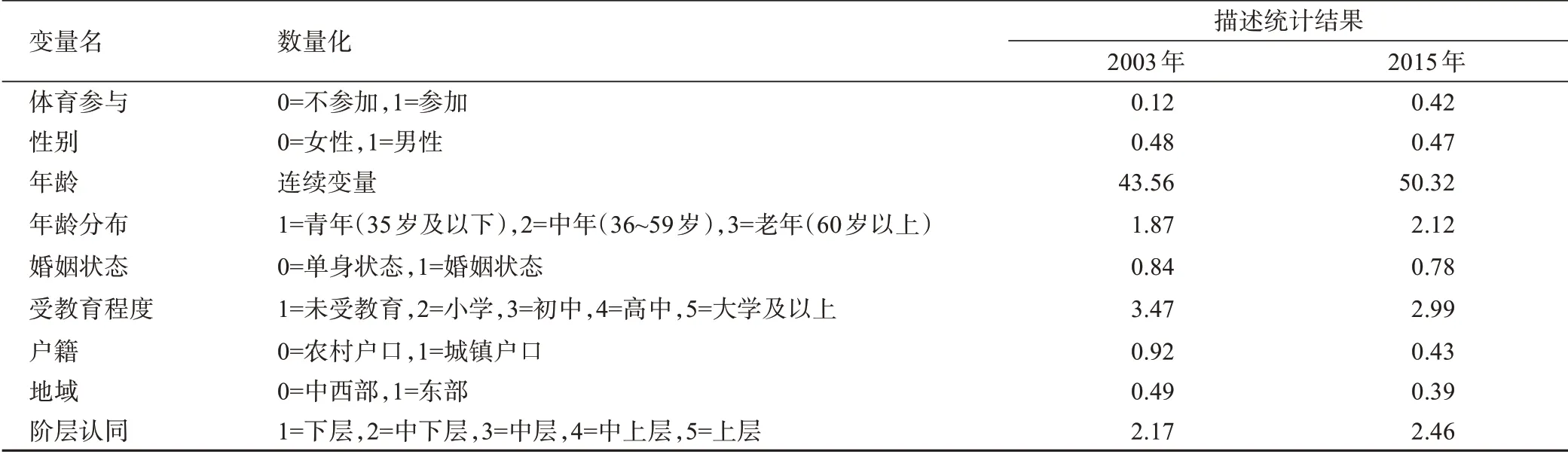

3.2 變量

3.2.1 因變量

本文的因變量為體育參與行為,在CGSS 2003 中的問題為“下列說法是否符合您的生活習慣或您的真實想法:我經常去專門的體育場館或健身房鍛煉身體”,選項有“很符合”“較符合”“不太符合”“很不符合”。本文將體育參與進行二分處理:將“很符合”和“較符合”歸為一類,即“參與體育運動”;將“不太符合”和“很不符合”歸為一類,即“不參與體育運動”。在CGSS 2015 中的問題為“過去一年,您是否經常在空閑時間從事以下活動:參加體育鍛煉”,選項有“每天”“一周數次”“一月數次”“一年數次或更少”“從不”。類似地,本文將“每天”“一周數次”“一月數次”歸為一類,即“參加體育運動”;將“一年數次或更少”和“從不”歸為一類,即“不參加體育運動”。將體育參與行為變量調整為“參與體育運動”和“不參與體育運動”,以便于進行Logistic回歸分析。

3.2.2 自變量

本文考察的自變量分為影響體育參與行為的人口學變量和社會學變量。

人口學變量有性別、年齡、婚姻。性別分為“男”和“女”。年齡在描述分析的部分,本文將其劃分為青年(35 歲及以下)、中年(36~59 歲)和老年(60 歲以上)3 個部分,在回歸分析部分用原來連續變量的年齡。在婚姻變量中,本文將“未婚”“離婚”“已婚,喪偶”等劃分為“單身狀態”,將“同居”“初婚”“離婚,再結婚”劃分為“婚姻狀態”。

社會學變量包括戶籍、地域、受教育程度、社會階層。戶籍變量分為“農村”“城鎮”;地域變量分為“東部”“中西部”;受教育程度分為“未受教育”“小學”“初中”“高中”“大學及以上”5類;社會階層變量用階層認同代替。階層認同在CGSS 2003 中的問題為“認為自己屬于的社會階層為”,選項有“上層”“中上層”“中層”“中下層”“下層”。在CGSS 2015 中的問題為“您認為您自己目前在哪個等級上”,選項為數字1~10。數字越高代表階層認同越高,為便于對比,本文將其按照CGSS 2003的階層認同劃分為5類(表1)。

表1 變量描述統計結果Table 1 Descriptive statistical results of variables

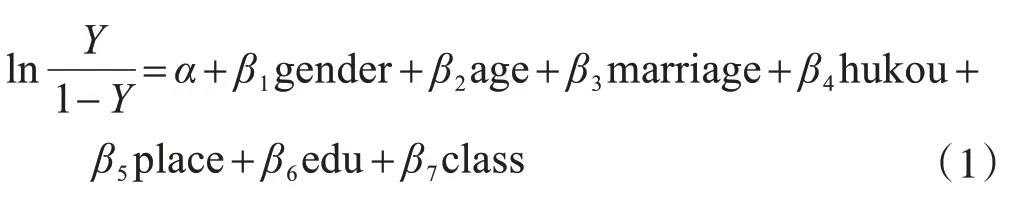

實證模型如式(1):

本文使用的模型是Logistic 回歸模型,在式(1)中:gender代表性別,age代表年齡段,marriage代表婚姻狀態,hukou 代表戶籍,place 代表地域,edu 代表受教育程度,class代表社會階層。

4 結果與分析

4.1 體育參與行為變遷情況

表2為CGSS 2003和CGSS 2015的對比數據。從總體上看,2003年參加體育運動的比例只有11.93%。這一比例在2015年上升至42.27%,體育參與比例提升了3 倍多。不參加體育運動的比例從88.07% 下降至57.73%,表明我國的群眾體育參與行為在總體上確實有較大提升。群眾體育參與比例在不同群體分布的變遷中呈現2個特點:①同增長性,即所有群體的體育參與比例多有所增長,如體育參與在性別分布中,男性體育參與的比例由13.34% 上升至45.29%,女性體育參與的比例由10.46% 上升至39.61%。②差異維持性,即原有自變量中的群體分布差異模式沒有發生變化,原來體育參與比例高的群體依然高,原來體育參與比例低的群體依然低。如青年和老年群體在2003年體育參與的比例為15.33% 和14.01%,高于中年群體的9.86%。同樣的差異模式在2015年未發生變化,青年群體和老年群體分別為52.60% 和40.23%,高于中年群體的39.15%。

表2 2003年與2015年我國居民體育參與情況Table 2 Results of Chinese in sports participation in 2003 and 2015

4.2 Logistic回歸模型分析

本文不僅描述我國群眾體育參與行為的變遷狀況,還探究影響群眾體育參與行為變遷的相關因素,以及這些因素對群眾體育參與行為影響的變化,進而了解體育參與的群體分化情況。描述統計分析的結果呈現了我國群眾體育參與行為的現狀以及不同群體體育參與行為的差異。在解釋性分析中,本文通過Logistic 回歸分析探索影響群眾體育參與行為的具體因素、影響程度以及變化情況,操作方式為以體育參與為因變量,將年齡、性別、婚姻狀態、戶籍、地域、受教育程度以及社會階層納入Logistic回歸模型。

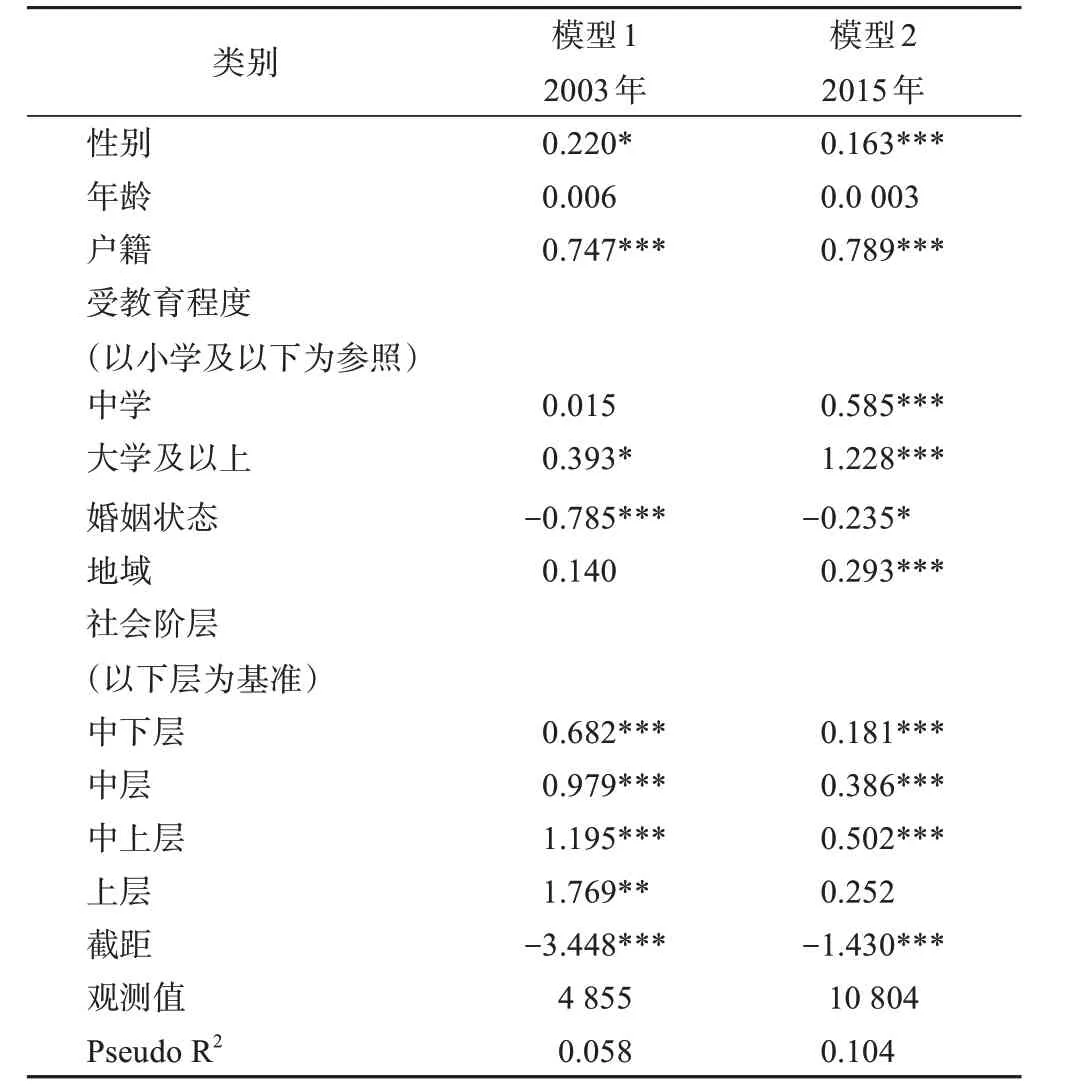

如表3 所示,在模型1 和模型2 中,性別、戶籍、受教育程度、婚姻狀態和社會階層等變量對體育參與的影響系數均顯著。地域變量只在模型2中對體育參與的影響系數顯著。年齡變量在模型1和模型2中對體育參與影響均不顯著。這表明年齡的群體分化并不顯著,假設1.2未得到證實。

表3 體育參與行為Logistic回歸模型Table 3 Logistic model of sports participation

(1)性別對體育參與行為的影響系數在模型1 和模型2 中分別為0.220 和0.163,表明男性參與體育的概率要高于女性,佐證了前文描述統計中的男性參與體育比例多于女性參與體育的數據,說明男女參與體育的差異在近十幾年未發生實質性變化。年齡對體育參與的影響系數均不顯著,這表明不同年齡群體間體育參與的分化并不顯著。婚姻狀態對體育參與的影響系數在模型1和模型2中分別為-0.785和-0.235,表明婚姻群體和單身群體體育參與的分化現象是顯著的,前者體育參與要少于后者。單身群體相對于婚姻群體有更多自由支配時間,婚姻群體因家庭事務會占用個人時間,因此單身群體參與體育的比例更高。

(2)戶籍對體育參與的影響系數在模型1 和模型2 中分別為0.747 和0.789,表明城鎮居民比農村居民的體育參與比例高,反映城鄉居民的體育參與分化現象顯著,這種分化明顯的現象并未因近十幾年的發展而有實質性變化。受教育程度對體育參與的影響系數均是正數,除模型1 中中學學歷群體相對小學學歷群體的系數不顯著之外,其他系數均顯著,表明不同學歷群體之間的體育參與分化現象明顯。

(3)地域對體育參與的影響系數在模型1 和模型2 中分別為0.140 和0.293,在模型1 中不顯著,在模型2 中顯著,這表明我國東部地區的體育參與比中西部高,并且這種差異在近十幾年發展中逐漸明顯。社會階層對體育參與行為的影響系數基本上為正向且顯著,表明總體上不同社會階層之間的體育參與顯著分化,這與社會階層緊密相關的受教育程度、戶籍、地域呈現一致性。

4.3 交互項分析

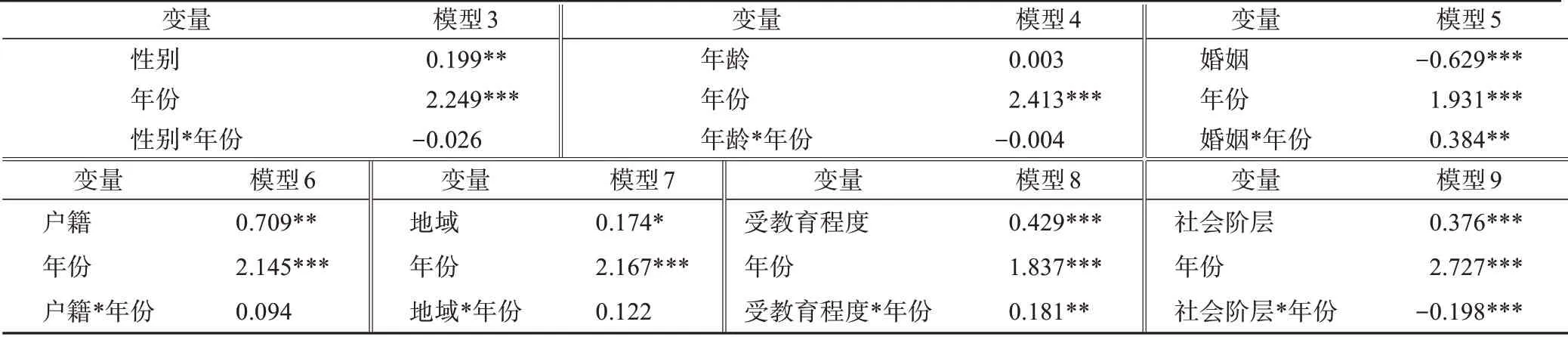

上文呈現了體育參與的變化情況和影響因素,本文還將深入探討這些影響因素對體育參與影響的變化情況,即體育參與的群體分化隨時間推移是否顯著加劇。對此,本文通過交互分析呈現群體分化的變遷情況,將CGSS 2003和CGSS 2015這2年數據合并,生成虛擬變量年份。將CGSS 2003 數據設為0,CGSS 2015數據設為1,用性別、年齡、婚姻、戶籍、地域、受教育程度和社會階層分別與年份形成交互項進入模型,具體結果如表4所示。

表4 帶有交互項的Logistic回歸模型估計結果Table 4 Results of logistic regression model with interaction term

4.3.1 性別、年齡、婚姻與年份交互效應

在模型3中,將性別與年份交互后,性別對體育參與的影響系數顯著,年份對體育參與的影響系數顯著,但是性別和年份的交互項系數為負,表明男女體育參與差異有所減少,且未通過顯著性檢驗。這表明男性和女性的體育參與情況從時間上看有顯著變化,但是男女參與體育運動的差異沒有顯著變化,假設1.1 未得到完全證實。在模型4 中,將年齡與年份交互,年齡對體育參與的影響系數為0.003 且不顯著,年份對于體育參與的2.413 顯著,年齡與年份的交互項系數為-0.004,表明不同年齡群體對體育參與的影響有所下降,但不顯著,假設1.2 未得到證實。在模型5中,將婚姻和年份交互后,婚姻狀態、年份以及婚姻和年份的交互項對體育參與的影響均顯著,表明在2 個年份中,單身群體和婚姻群體在體育參與中存在顯著差異,并且這種差異隨時間推移有所擴大,單身群體的體育參與要顯著多于婚姻群體,假設1.3 未得到證實,這表明婚姻狀態對體育參與的影響呈現增大的趨勢。

4.3.2 戶籍、地域與年份交互效應

在模型6中,將戶籍與年份交互,戶籍和年份對體育參與的影響依然顯著且為正,表明城鄉居民體育參與依然存在顯著差異,戶籍與年份的交互項系數為正但不顯著,表明城鄉居民體育參與的群體分化現象有所加劇但不顯著,假設2.1未得到完全證實。在模型7中,將地域與年份進行交互,地域和年份對體育參與的影響都顯著且為正,表明我國東部地區與中西部地區的體育參與差異確實有顯著差異,地域和年份的交互項系數為正但不顯著,表明我國東部地區與中西部地區的體育參與差異現象有所加劇但不顯著,假設2.2未得到完全證實。

4.3.3 受教育程度、社會階層與年份交互效應

在模型8中,將受教育程度與年份交互后,受教育程度、年份以及受教育程度和年份的交互項對體育參與的影響均顯著,表明在2個年份中,高學歷群體和低學歷群體的體育參與存在明顯的分化現象,并且這種分化現象隨著時間的推移有所加劇,假設2.3 得到完全證實。在模型9中,將社會階層和年份交互,社會階層和年份對體育參與的影響均是正數且顯著,表明社會階層一直是體育參與的影響因素,高社會階層的體育參與要顯著多于低社會階層。但是,社會階層與年份的交互項為負且顯著,表明社會階層對體育參與的影響隨時間的推移顯著減弱,假設2.4未得到證實,表明我國體育參與的社會階層差異有所減少,我國群眾體育事業發展取得明顯成效。

5 結論與建議

5.1 結論

本文以CGSS 2003 和CGSS 2015 數據為基礎,描述并分析了我國居民體育參與行為從2003年至2015年的變遷情況,總結如下:

(1)從總體上看,我國居民參與體育的比例有較大幅度上升,群眾體育事業隨著社會經濟的發展和人民物質生活水平的提高取得較大進步,全民健身在總體上有所體現。國外相關研究發現,歐洲國家民眾體育參與的變遷呈現同樣的上升趨勢。因此,體育參與的水平隨社會發展而提升具有跨文化特征。

(2)在體育參與總體比例上升的背景下,不同社會群體體育參與的差異分化呈現不同景象:有些群體差異性減小,如低社會階層和高社會階層的體育參與差異在減小;有些群體差異增大,如低學歷群體和高學歷群體、婚姻群體和單身群體的體育參與差異有所增大。國外相關研究表明,體育參與的群體差異分化是普遍現象,因不同國家的社會文化差異使得群體分化情況有所不同。歐洲國家體育參與變遷中的性別分化現象,有些依然顯著存在,有些則逐漸減少,在有些歐洲國家的不同語言區域內,群眾體育參與分化現象明顯,反映其國家內部不同語言區文化對于體育參與的影響。我國體育參與的群體差異主要體現在性別、婚姻、戶籍、地域、受教育程度和社會階層方面,其中體育參與的社會階層分化現象有明顯的減弱趨勢,體育參與的性別和年齡分化現象也呈現一定的下降趨勢,表明我國群眾體育參與呈現逐漸平等化的趨勢。

(3)體育參與分化變遷的原因大致可歸結為社會背景和社會結構兩方面。在社會背景方面,國家全民健身政策的頒布、體育基礎設施建設的完善和大量體育賽事的舉辦宣傳等為群眾體育參與提供了物質基礎和精神動力,有助于減少體育參與群體分化現象。在社會結構方面,城鄉、東部和中西部的社會經濟水平差異明顯,單身群體與婚姻群體的自由支配時間差異也較為明顯等,低學歷與高學歷群體對體育認識有差異,因此群體分化變遷受這些結構性因素的影響,但其具體作用機制還需進一步深入研究。設施都非常必要。體育設施建設對于縮小體育參與的群體分化的作用較為顯著。體育運動場所和體育健身設施的建設不僅有數量要求,還在于建設后的維護和管理。因此,在建設過程中需要考慮其是否符合當地民眾的需求和特點,加強后期的管理維護,提高體育設施的使用率和使用時長。

(2)根據不同體育參與群體特點,制定有針對性的措施,滿足多樣化體育運動需求。對于體育參與弱勢群體,應加強體育基礎設施建設,多渠道提高群眾體育健身意識,使體育運動融入日常生活。對于體育參與的優勢群體,則需完善相關體育組織管理政策、體育賽事制度以及規范體育市場發展,激發體育組織活力,提高相關賽事服務水平,為群眾提供更好的體育服務,以滿足多樣化體育需求。

(3)根據地域特征開展具有特色的體育活動,如我國東北地區的冰雪運動、傳統文化體育活動、少數民族特色體育活動等。相較于正規化的體育運動,地方特色體育活動對當地群眾的吸引力往往更大,有利于發揮提高群眾體育參與意識的作用,營造地方獨特的體育文化氛圍。

5.2 建議

在全民健身政策的倡導下群眾體育參與取得較大發展,但是群體分化現象依然明顯。當前,促進群眾體育參與不僅事關全民健身戰略,而且是“健康中國”戰略的要求。《“健康中國2030”規劃綱要》提出提高全民身體素質,完善全民健身公共服務體系、廣泛開展全民健身運動。人們參加體育運動,加強社會交往,有助于提高身心健康水平。針對我國當前群眾體育參與現狀,筆者認為應提供多樣化體育服務,進一步推動全民參與體育健身,踐行“健康中國”戰略。

(1)繼續推進體育運動場所和體育健身設施建設,夯實全民健身的客觀物質基礎。近年來,我國的體育運動場所和體育健身設施建設雖有很大發展,但是與發達國家還存在較大差距。無論對于體育參與的優勢群體還是劣勢群體,體育運動場所和體育健身

作者貢獻聲明:

于顯洋:提出論文選題,設計論文框架,修改論文;

徐有彬:分析數據,撰寫、修改論文。