中、西醫藥院校學生醫患關系認知情況及職業選擇態度調查*

劉 璐,孔軍輝

(北京中醫藥大學,北京 100029)

近年來,醫患矛盾問題突出,“醫鬧”“傷醫”事件頻發,醫藥院校學生作為一個特殊群體,正處于從醫學、藥學、護理等相關專業的學生向醫師、護士、藥師等方面從業人員角色轉換的階段,處于職業認同感、價值觀逐步形成階段[1],他們對醫患關系的認知直接影響著個人的職業態度、價值取向。國內相關文獻調查[2-4]顯示,部分醫學生由于醫患關系的緊張態勢后悔選擇醫學相關學科,未來不愿意從事醫務工作。醫學生對醫患關系的認知與職業選擇,對醫學發展和醫患關系的發展具有重要意義。

中醫藥院校學生與西醫院校學生在教學理念、培養體系及醫患教育、就業教育方面均有所不同,因此學生的就業選擇、醫患認知所導致的心理壓力也會有所不同,比較兩者之間的差異,對兩類醫藥院校在調整教育理念、教育方法方面有借鑒作用。

1 資料與方法

1.1 研究對象調查時間為2019年6月至2019年8月,共調查學生545人,其中北京中醫藥大學學生260人,首都醫科大學學生285人。

1.2 方法

1.2.1 抽樣方法根據兩所院校學生人數比例確定抽樣比例,采用隨機抽樣與整群抽樣相結合的抽樣方法,以學校為單位進行自填式匿名調查。

1.2.2 調查方法采用自編問卷,通過專家論證和預調查完成信、效度檢驗,Cronbach'sα系數為0.713。問卷內容包括4個維度:第一部分為學校、專業、年級、學制、實習情況等基礎信息;第二部分為學生對醫患關系的認知情況,包括學生對醫患現狀、未來醫患關系發展、當前媒體醫患報道、當前醫患關系對診療效果產生影響的評價;第三部分為學生職業選擇態度,包括學生對本專業學習和未來從事醫務工作的態度;第四部分為院校醫患教育情況,包括學生心理壓力程度、老師所呈現的醫患關系態度、對開設促進醫患關系課程的態度及最認同的醫患關系培養方式等。

1.2.3 統計學方法所有數據采用EpiData3.1軟件進行雙軌錄入,采用SPSS 22.0軟件進行統計學分析,中、西醫藥院校學生醫患關系認知情況及職業選擇態度的比較分析采用Mann-Whitney U秩和檢驗。

2 結 果

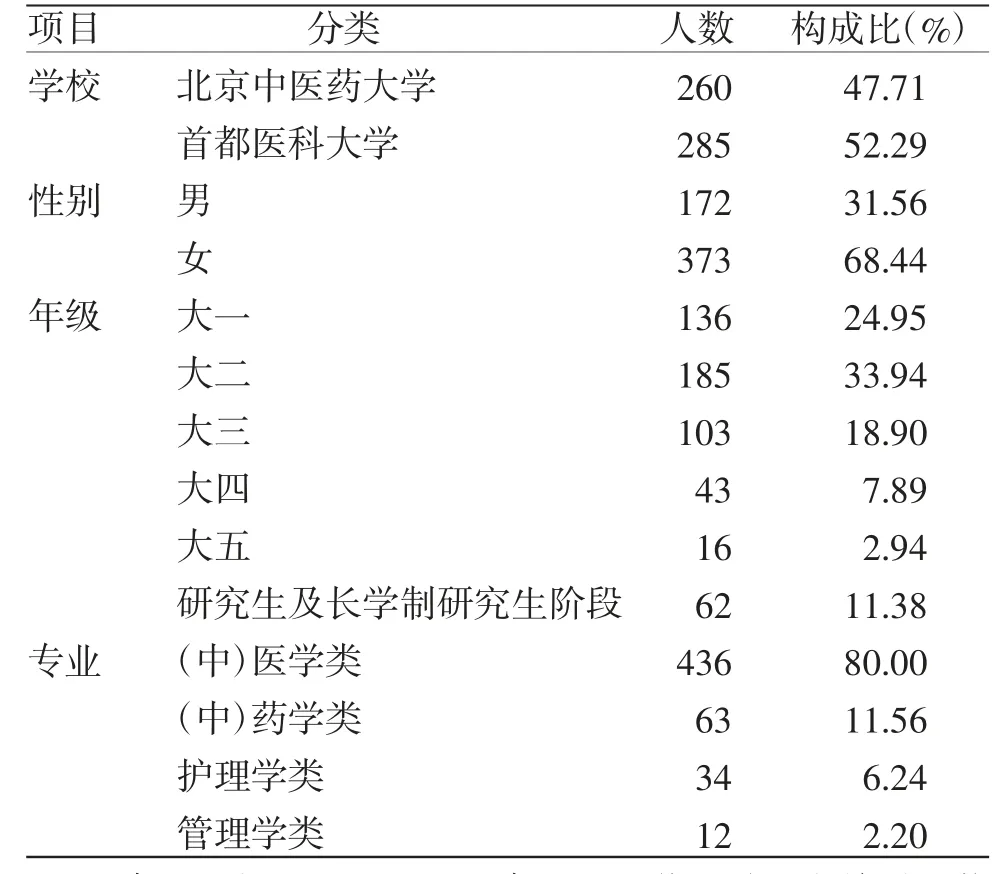

2.1 基本情況本研究共發放問卷575份,回收545份,問卷回收率94.78%。調查學生共545人,北京中醫藥大學學生260人,占47.71%,首都醫科大學學生285人,占52.29%;本科生及長學制本科生階段學生483人,占88.62%;研究生及長學制研究生階段學生62人,占11.38%。受調查學生共涉及35個專業,主要分為(中)醫學、(中)藥學、護理學、管理學四大類,占比分別為80.00%、11.56%、6.24%、2.20%。(見表1)

表1 受調查學生基本情況

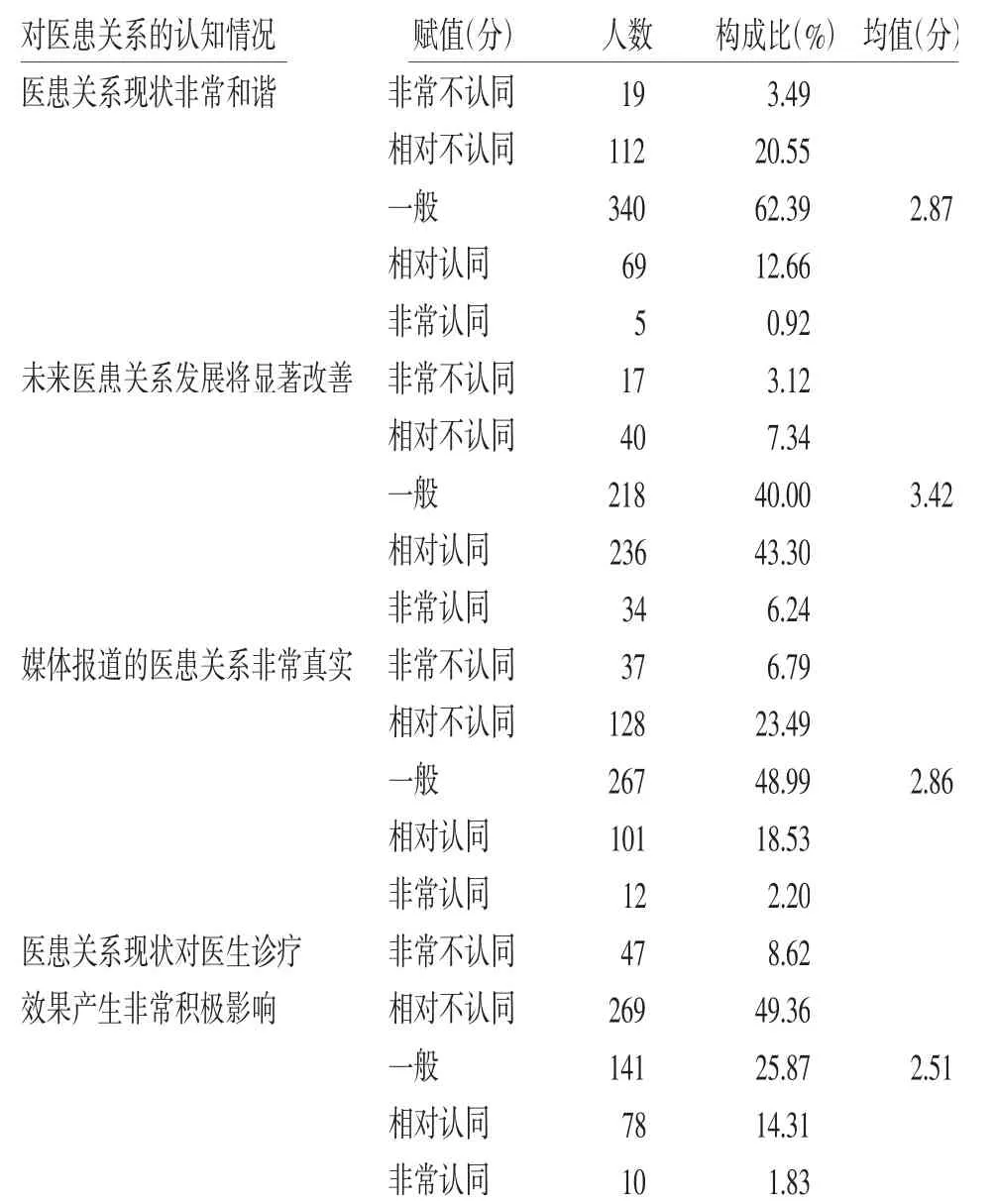

2.2 學生醫患關系總體認知情況以學生對醫患關系現狀的評價、學生對未來醫患關系發展的態度、學生對媒體報道醫患關系的態度、醫患關系對診療效果產生的影響作為二級指標,對學生總體醫患認知作出評價。學生總體認為當前醫患關系“相對緊張”,均值為2.87分,其中3.49%(19/545)的學生認為醫患關系非常不和諧,20.55%(112/545)的學生認為醫患關系比較不和諧,只有0.92%(5/545)的學生認為醫患關系非常和諧;學生總體認為未來醫患關系發展會“相對改善”,均值為3.42分,但50.46%(275/545)的學生認為醫患關系會惡化;學生總體認為媒體報道的醫患關系“相對不真實”,均值為2.86分,其中6.79%(37/545)的學生認為媒體報道的醫患關系非常不真實,23.49%(128/545)的學生認為媒體報道的醫患關系比較不真實,只有2.20%(12/545)的學生認為媒體報道的醫患關系非常真實;學生總體認為醫患關系現狀對醫生的診療效果帶來了“相對消極”的影響,均值為2.51分,其中8.62%(47/545)的學生認為當前醫患關系對醫生的診療效果帶來了非常消極的影響,49.36%(269/545)的學生認為當前醫患關系給醫生的診療效果帶來了比較消極的影響,只有1.83%(10/545)的學生認為當前的醫患關系對醫生診療效果帶來了非常積極的影響。學生總體對醫患關系認知“相對消極”。(見表2)

表2 學生醫患關系總體認知情況

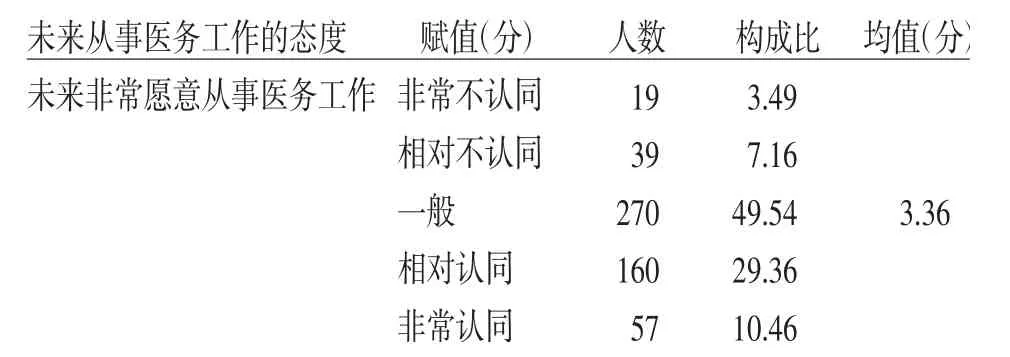

2.3 學生對于未來職業選擇的態度學生總體未來“比較愿意”從事醫務工作,均值為3.36分,其中39.82%(217/545)的學生依然愿意從事醫務工作,7.16%(39/545)的學生比較不愿意從事醫務工作,3.49%(19/545)的學生非常不愿意從事醫務工作。(見表3)

表3 學生未來職業選擇態度

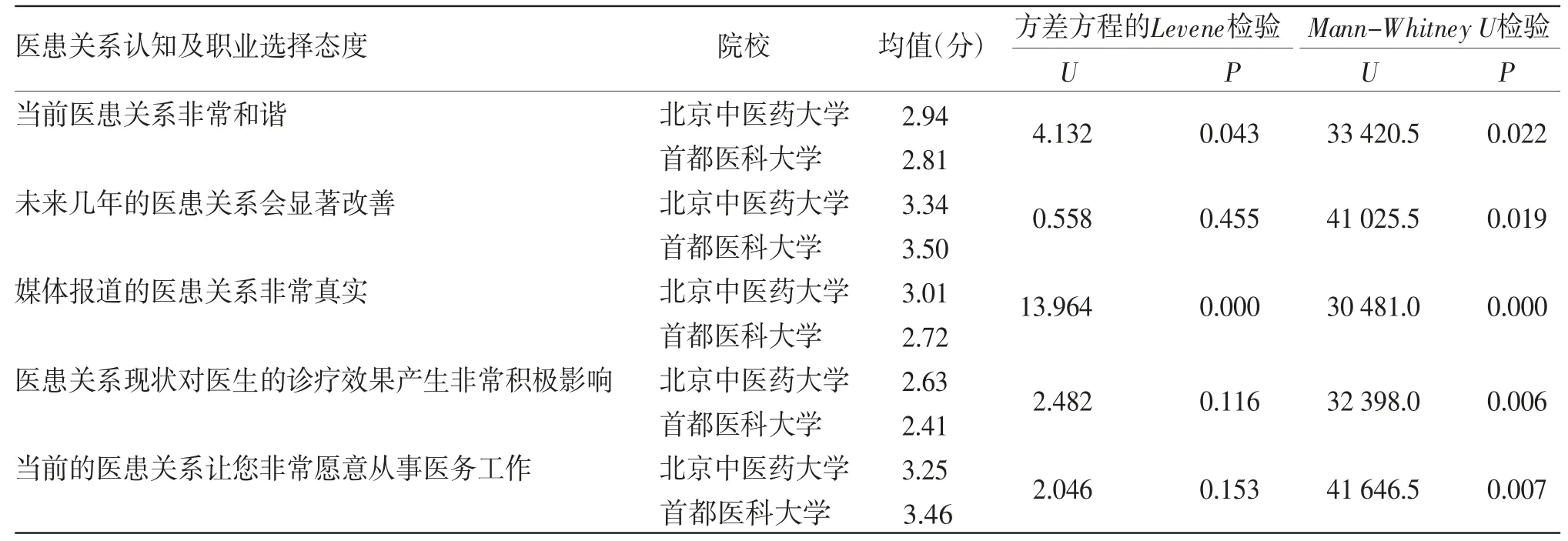

2.4 中、西醫藥院校學生醫患認知及職業選擇態度比較相比于首都醫科大學的學生,北京中醫藥大學的學生對于醫患關系的現狀認知更樂觀(P<0.05);認為未來幾年醫患關系會顯著改善(P<0.05);認為媒體報道的醫患關系非常真實(P<0.05);認為醫患關系現狀對醫生的診療效果產生積極的影響(P<0.05);未來更不愿意從事醫務工作(P<0.05)。(見表4)

表4 兩所醫藥院校學生醫患認知情況及職業選擇態度比較

3 討論與對策

3.1 討 論

3.1.1 學生醫患關系總體認知“相對消極”本研究結果顯示,學生對于醫患關系的總體認知“相對消極”,24.04%(131/545)的學生認為醫患關系不和諧,10.64%(58/545)的學生甚至不愿意未來從事醫務工作。國內相關研究也顯示,醫患關系緊張是醫學研究生離開醫療崗位的重要原因[5],其可能與社會和科技快速發展對醫藥學專業學生專業水平和心理素質的要求越來越高,大學生就業面臨著越來越激烈的競爭,專業特殊性帶來的醫患矛盾等問題有關,醫藥院校學生面臨更多應激源和心理問題[6]。國內醫藥院校醫患教育起步較晚,大多數醫藥院校沒有設置專門的醫患認知課程,對醫患認知的教育基本散布在其他醫學人文課程中,缺乏系統性醫患認知教育,造成學生醫患認知的缺失和誤解。醫患認知教育屬于哲學、語言學、醫學、社會學、心理學等多學科交叉的知識教育,能夠給予正確指導、具備多學科背景的教師資源的缺失,也對學生醫患關系認知產生影響。

3.1.2 中醫藥院校學生對未來醫患關系發展及未來職業選擇的態度較消極 根據本研究結果,中醫藥院校學生對醫患關系的總體認知比較樂觀,但對醫患關系未來的發展及未來職業選擇的態度比較悲觀,其不愿意從事醫務工作的比例更大,這可能與中、西醫的診療理念、優勢領域、患者群體不同有關。中醫文化包含著深厚的“以人為本”“天人合一”的人文關懷精神元素,這就要求“醫生必須具有愛人、知人的精神,并處處體現在醫療實踐活動中人性化的處理方式”[7]。中醫利用“望聞問切”四診方法從整體全面了解患者,與患者之間的交流更多,因此醫患關系較好。學生對未來發展和職業選擇的悲觀態度可能來自于社會部分人群對中醫診療方法的反對和誤解、對中醫藥未來發展的擔憂及對當前中醫藥行業就業競爭和職業發展模式的擔憂。

3.1.3 西醫院校學生對醫患關系現狀認知較消極 西醫院校學生總體對醫患關系未來發展的態度比較樂觀,但對醫患關系的認知比較悲觀,心理壓力較大,可能與近年來頻發的醫患糾紛惡性事件及媒體宣傳的誤導有關,學生對未來職業充滿焦慮、恐懼[6],此類事件的頻繁出現嚴重打擊其職業榮譽感和認同感,挫敗了學生的職業熱情。

3.2 對 策

3.2.1 醫藥院校應加強學生心理健康教育,完善醫患認知教育體系 醫藥院校應加強學生心理健康中心建設,充分發揮心理健康中心職能,隨時把握學生思想動態,提供大數據分析對學生的教育教學作出指導;針對學生普遍消極的心理狀況,做到及時發現、及時改善,重視臨床醫學生醫患和心理健康教育,改善未來醫藥行業的醫患關系。

有關研究表明,目前我國醫藥院校的人文社會科學課程學時大約占總學時的8%,而美國為20%、前蘇聯為22%、德國為26%、英國和日本為10%~15%[8]。復旦大學醫學院于2012年6月發起的國內46所醫學院校參與的調查顯示,80%以上的受訪者對包括醫患關系認知教育在內的醫學人文教育整體上不滿意[9]。因此,學校應加強與醫患知識相關的公共關系學、法學、醫學倫理學、醫學心理學等人文素質類學科知識體系建設,建立獨立的醫患教育課程體系,加大師資培養和課程內容建設,實行理論和實踐更大程度地結合,將醫學教育、心理健康教育與醫患關系教育有機融合,提高專業素質的同時,注重學生法律意識、心理素質、溝通技巧及情商人格等素質的提高。

3.2.2 中醫藥院校應增強學生專業自信,加強學生職業規劃教育 中醫藥院校應依托中醫藥發展“十三五”規劃的國家戰略優勢,廣泛宣傳中醫藥優勢及各類創新成果,充分利用各類官方媒體平臺,向學生及社會宣揚中醫藥文化和正確價值觀,對社會不良言論進行正確引導。同時,中醫院校應加強對學生的職業教育,通過加強學生就業指導,幫助其提前進行職業生涯發展規劃,為畢業年級學生實習工作提供支持,采取職前教育和在職培訓相結合等方式,使學生正確認知醫患關系,樹立正確的職業觀,減輕心理壓力,提升學生的專業自信和就業前景自信,改善其對未來醫患關系發展及就業前景的悲觀態度。

3.2.3 西醫院校應加強對應激事件的心理疏導及學生的認知重建 醫患糾紛產生的原因有很多,在目前尚不能完全消除壓力源的情況下,需要對壓力反應過程進行控制和壓力化解,包括認知重建、尋求合適的應對方式、獲得社會支持等[10]。因此,西醫院校應從學生由于目前惡性醫患糾紛事件造成的較大的心理壓力入手,開展廣泛的心理疏導和醫患知識普及,疏導壓力的同時以學生較容易接受的方式重新構建其醫患關系認知,尤其是當惡性事件發生時,學校和醫院要及時占領主流媒體的宣傳高地,進行正確引導和教育,如通過微博、微信等媒體及時公開事件的進展情況,最大程度地還原事件真相,從大局出發分析事件始末,緩解惡性事件對醫學生心理上的沖擊,避免其出現過激的言論和行為[11],階段性關注學生心理動態,及時進行針對性改善。

4 研究展望

本研究從中、西醫藥院校學生對醫患關系認知和對職業選擇的態度兩方面進行比較分析,但對中、西醫藥院校學生的培養理念、模式、目標、價值觀的傳遞等差異的內在成因沒有過多探索。中醫的優勢在于“治未病”以及對疑難雜癥、慢性疾病的治療,西醫對于急性病癥及診斷清楚的疾病更具有治療優勢,兩者的診療觀念及方式不同,了解成因才能在中西醫的教學內容中進行互補和改進,在本研究基礎上挖掘內在成因具有重要意義。