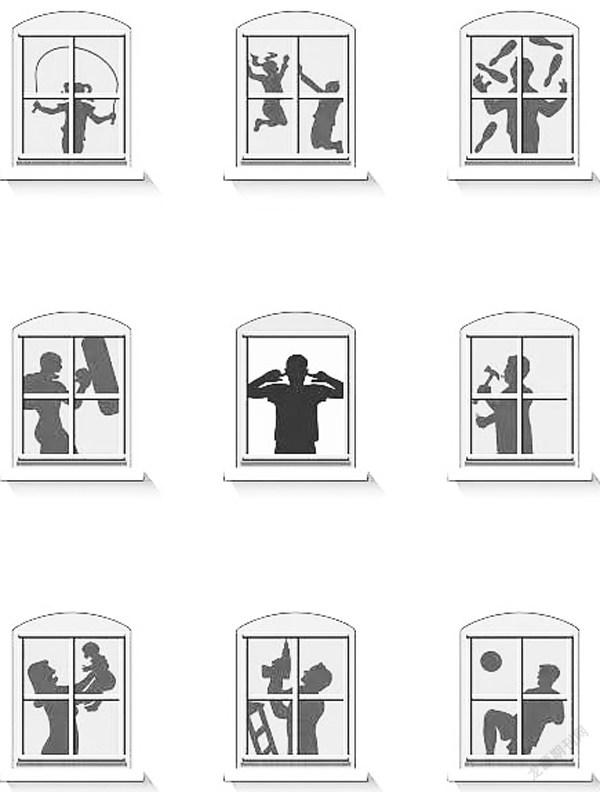

面對鄰里噪音,逃離還是反擊

傅岳把鄰里噪音比作“點燃負面情緒的火苗”,一旦點著,就可能被怨恨和焦躁吞噬。他認為,對個人來說,要逃離鄰里噪音,如果無法通過溝通解決,只能反擊。反擊無效后,只有兩條出路——搬家和“你死我活”。

來自樓上的響動

凌晨一點多,天花板上“哐當”一聲。傅岳從睡夢中被驚醒,他心跳加速,腦袋里嗡嗡作響,幾乎沒猶豫,便起身沖進廚房,抄起菜刀,出了家門。他打算跟樓上鄰居“拼了”。而上樓的空當讓他逐漸冷靜下來,他放棄了。

這是遭遇鄰里噪音幾個月以來,傅岳最沖動的一次行為。傅岳35歲,在江蘇蘇州做外貿業務,自認為性格還算溫和,深諳為人處世之道,幾乎沒與他人起過沖突。直到2018年,樓上搬來了新住戶,傅岳長達6年的安靜被打破。

來自樓上洗衣做飯、小孩蹦跳尖叫、打掃衛生的聲音從早持續到晚,傅岳開始變得敏感暴躁。他試著在家戴耳塞、播音樂,都沒法改善情況,只好上樓敲開鄰居的門,可對方并不覺得自己的行為會吵到他,又找了物業上門溝通,也無果。

這場“噪音之戰”里,他為了減噪、治失眠,查閱了無數資料,試盡各種辦法。為了與同樣受噪音困擾的人分享經驗并抱團取暖,他在2019 年創立了“鄰里噪音聯盟”,在各網絡平臺與其他“受害者”交流,分享抗噪方法。

在這個過程中,傅岳發現,鄰里噪音受害者是一個龐大的群體——他用半年時間做的調查問卷,收到了近4000人的反饋。

據中國物業管理協會2020年統計數據,鄰里噪音投訴量正逐年上升,占業主投訴比例已超40%,其中來自樓上的噪音占比最高,占噪音投訴量的80%以上。

失眠、抑郁、施暴

26 歲的劉浩是傅岳建的群里較早的“受害者”之一。他生活在內蒙古呼和浩特,2019 年春天,購入了市里的一套房子。平靜的日子過了不到半年,就被樓上搬來的新鄰居打破了。

這是一對中年夫妻和他們的女兒、一位老人,還有一只泰迪犬。他們在建材城做衛浴器材生意,沒有固定的上下班時間。劉浩表示,從早上六點到凌晨三點,樓上都在持續不斷地發出各種噪音。

這種日常噪音沒那么尖銳,但更隱蔽,往往只有隔著一塊天花板的鄰居聽得到;它同時又不可預測,劉浩不知道噪音什么時候會突然響起,也不知道多晚會停,更不知道這樣的日子什么時候是個頭。

一開始,樓上鄰居的邏輯是“我們樓上也吵,但我們從來不去找人家”;再往后,他們覺得劉浩小題大做,故意找茬兒;到后來,鄰居不再承認是自己發出的聲響了,有時還會故意報復。

劉浩找過物業和派出所投訴,得到的答復是“樓上樓下的,有點兒動靜很正常,互相體諒一下”。

但他無法體諒,“這是我活了二十幾年來,最憋屈、最無能為力,也是最惡心的事兒”。

持續的失眠和焦慮下,劉浩覺得自己性情大變。他變得暴躁,經常聽到樓上的響動后無處發泄,隨手拿起手邊的手機、煙灰缸或者音箱就往地上摔,情緒也經常失控,甚至會痛哭。

在噪音“受害者”群體中,患有抑郁癥和焦慮癥的人并不少。傅岳發現,大部分人對于噪音的反應不取決于噪音分貝有多大,而是出于對噪音制造者的厭惡。這種厭惡往往產生于長年累月的溝通障礙,反復溝通受挫后,不少人會陷入對鄰居的厭惡,甚至仇恨。

這種仇恨也引發了暴力事件。今年10 月中旬,江蘇一女子凌晨被陌生男子闖入家中毆打。據當地警方通報,施害者可能由于噪音原因對鄰居施暴。

傅岳也接到過類似的群友投稿。對方被樓上噪音折磨了3年,其間使用過震樓器、堵門鎖等方法報復,兩家多次去派出所,鬧到了街知巷聞的地步。后來,在一次糾紛中,群友沖動之下將樓上的老人推下樓梯,事后醫生診斷老人可能變成植物人,他也因此入獄。

漫長的事

傅岳把鄰里噪音比作“點燃負面情緒的火苗”,一旦點著,就可能被怨恨和焦躁吞噬。

從自己過往經驗和各種案例中,傅岳認為,對個人來說,要逃離鄰里噪音,如果無法通過溝通解決,只能反擊。反擊無效后,只有兩條出路——搬家和“你死我活”。

目前,中國對鄰里噪音還缺乏法律明文規定的規范和處罰。僅有治安管理處罰法規定,制造噪聲干擾他人正常生活的,處警告;警告后不改正的,處200元以上500元以下罰款。而目前使用的環境噪聲污染防治法還是1997年頒布的,并沒有關于鄰里噪音的界定、規范和處罰的條款。

在傅岳看來,只有建立規范的鄰里噪音治理流程,才能加強約束。“但這是一件漫長的事,不是一個人或者幾個群就能解決的。”傅岳感嘆,“如果樓上能自己體驗一下噪音,他就知道應該怎么做了。”(文中受訪者均為化名)(《新周刊》等)