人工智能產品自主性與消費者感知受限型體驗研究:自主性沖突的中介作用

楊慧 王舒婷

[提 要]人工智能產品不斷推陳出新,但是消費者對此類產品的體驗普遍評價較低。人工智能產品的自主性使消費者在使用人工智能產品時產生了感知受限型體驗,自主性沖突在其中起中介作用,同時,消費者的個體嘗新能力能夠在人工智能產品自主性與消費者感知受限型體驗之間起調節作用,即高個體嘗新能力的消費者更不易產生感知受限型體驗。這一結論對于認識與提升人工智能時代的消費者體驗具有一定的理論和實踐意義。

[關鍵詞]人工智能產品自主性;感知受限型體驗;自主性沖突;個體嘗新能力

[作者簡介]楊 慧,江西財經大學教授,博士生導師,研究方向為營銷渠道和消費者行為;王舒婷,江西財經大學工商管理學院博士生,研究方向為人工智能與消費者體驗、消費者行為。(江西南昌 330013)

[基金項目]江西省高校人文社會科學研究一般項目“人工智能產品負面體驗形成機理研究:自主權沖突視角”(GL20114)

人工智能產業發展迅速,人工智能產品不斷推陳出新,連傳統的產品都以能標榜自己“智能”為榮。盡管人工智能產品的功能越來越強大,使用范圍越來越廣,但是消費者對此類產品的評價卻褒貶不一,且有時會以“人工智障”來調侃此類產品,甚至直接關閉產品的智能功能。究其原因,人工智能產品或許在給消費者帶來便利的同時,也為消費者帶來了負面體驗,尤其是有著一定自主性的產品,和消費者之間產生了自主性沖突,限制了消費者自主性的發揮,使消費者產生了感知受限體驗。

因此,本研究旨在從人工智能產品與消費者自主性沖突的視角,探索人工智能產品給消費者帶來感知受限型體驗的形成原因和形成機制,更進一步地了解消費者與人工智能產品的關系,改善人工智能產品消費者體驗。

一、文獻回顧與研究假設

(一)人工智能產品自主性與自主性沖突

擁有自主性的人工智能產品自主地為通過收集到的數據為消費者得出一系列結論,如購買哪些商品、多少商品以及何時購買。先進的人工智能產品甚至能夠接管更加龐大和復雜的決策系統(程承坪,2021)。[1]例如,產品可以根據消費者以前的經驗、瞬時感受、過去的選擇以及天氣等環境因素為消費者選擇服裝(Schlager等,2020)。[2]

人工智能產品的自主性通過減少甚至消除人類對決策的需求來深刻地改變用戶的行為模式和生活方式,從而挑戰了根深蒂固的人機交互方式。通常情況下,用戶并不愿意放棄決策自主權,他們的自治資源可能會被耗盡(Usta&H?覿ubl,2011)[3],自身的自主性發揮受到了限制,從而產生感知受限型體驗。據此,本研究提出假設1。

假設1:人工智能產品自主性對感知受限型體驗的形成有顯著正向影響。

(二)人工智能產品自主性與自主性沖突

人工智能產品被賦予自主性使得產品可以在沒有用戶指令的前提下自主行動,對于自主性較高的人工智能產品,因為此類產品被授予了很高的決策權,而產品的決策可能與消費者的愿望不一致(Lauren等,2010)[4],消費者自主性被侵害的感覺會十分明顯,最終形成自主性沖突。人工智能產品自主性的存在,使得消費者出現有違自身意愿的行為,并使消費者表現地更加刻板,甚至限制消費者獲取信息的自由,這會造成產品和消費者之間的自主性沖突(Hoffman&Novak,2018)。[5]因此,本研究提出假設2。

假設2:人工智能產品自主性對自主性沖突有顯著正向影響。

(三)自主性沖突與感知受限型體驗

自主性沖突是消費者感覺新產品降低了他們的選擇自由或者行動自由,使他們失去控制和自主性(Bellis&Johar,2020)。[6]消費者希望自己的思考和行為是自由的,這一信念既不言而喻且不可動搖,同時這也是獨立人格的基礎。在消費過程中,自主性的感知會使消費者獲得更積極的購物體驗。

那么反過來,產品使用過程中自主性沖突的出現,會給消費者帶來更多的負面效應。已有研究表明,消費者在使用人工智能產品時同產品產生的自主性沖突,使得消費者感到無力,并認為他們對如何和何時執行任務失去了影響的能力(André等,2018)。[7]例如,沒有方向盤和剎車踏板的無人駕駛汽車為用戶提供了非常有限的可能性,并帶來了其他潛在的威脅,如汽車故障或黑客攻擊其IT系統,盡管消費者可能會對這些問題產生擔憂,但是卻沒有能力進行干預。此時,消費者便會產生感知受限型體驗。據此,本研究提出假設3。

假設3:自主性沖突對人工智能產品感知受限型體驗有顯著正向影響。

(四)自主性沖突的中介作用

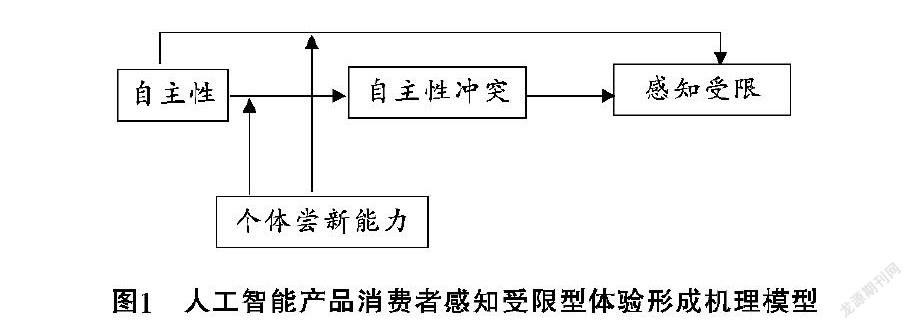

根據前文所述研究假設1推測,人工智能產品自主性對消費者感知受限型體驗具有顯著的影響;根據研究假設2推測,人工智能產品自主性對產品與消費者之間形成的自主性沖突有著顯著影響;由研究假設3推測,自主性沖突對消費者感知受限型體驗的形成有顯著影響。根據中介作用發生的條件:第一,自變量對因變量具有顯著影響;其次,自變量對中間變量具有顯著影響;然后,中間變量對因變量具有影響,便可以假設中介效應存在。由此本研究認為,自主性沖突在人工智能產品自主性與感知受限型體驗之間具有中介效應,具體假設如下:

假設4:自主性沖突在人工智能產品自主性和感知受限型體驗之間起中介作用。

(五)個體嘗新能力的調節作用

個體嘗新能力指的是個體在其他人之前接受新產品的能力。對于人工智能產品的優勢和劣勢,不同消費者可能有著完全不同的態度,個體嘗新能力可以用來解釋這一差異性。個體嘗新能力高的消費者愿意做出改變,愿意承擔使用新產品的風險,也會主動搜集更多有關新產品的信息,購買更多的創新型產品(Hirunyawipada&Paswan,2006)[8],而且與個體嘗新能力低的消費者相比,他們也會認為新產品更加有用。他們對新產品的偏好也會加強對新產品的信任,增加購買行為(Johnson等,2008)。[9]到最后,個體嘗新能力高的消費者可能會更加關注人工智能產品的優勢,而忽略這些產品給消費者帶來的不便,或者是并沒有按照消費者所希望的那樣行事(Hirunyawipada&Paswan,2006)。[8]他們也愿意因為人工智能產品所能提供的便利放棄自己的一部分自主性,個體與產品之間的自主性沖突對他們來講并不是非常嚴重的問題(Bruner&Kumar,2007)。[10]

因此,消費者個體嘗新能力高低的不同,決定了消費者是否會在意人工智能產品對自身自主性的侵害,個體嘗新能力高的消費者更不容易和產品產生自主性沖突,而個體嘗新能力低的消費者,可能會更在意人工智能產品使用使自身自主性缺失的感知,所以,個體嘗新能力調節了人工智能產品智能性對自主性沖突的影響,與此同時,也會對最終的結果變量感知受限型體驗產生影響。據此,本研究提出假設5和假設6。

假設5:個體嘗新能力在人工智能產品自主性和自主性沖突之間起調節作用。

假設6:個體嘗新能力在人工智能產品自主性和感知受限型體驗之間起調節作用。

根據上述研究假設,本研究提出以下研究模型,如圖1所示。

二、研究設計

(一)樣本選擇

本研究通過網絡及一些公共場所如學校校園等地方發放調查問卷,共發放問卷988份,通過對問卷的初步篩查,將明顯不符合要求的問卷剔除(如全部選擇6,或選項具有規律性),最后獲得有效問卷701份,有效回收率70.95%。

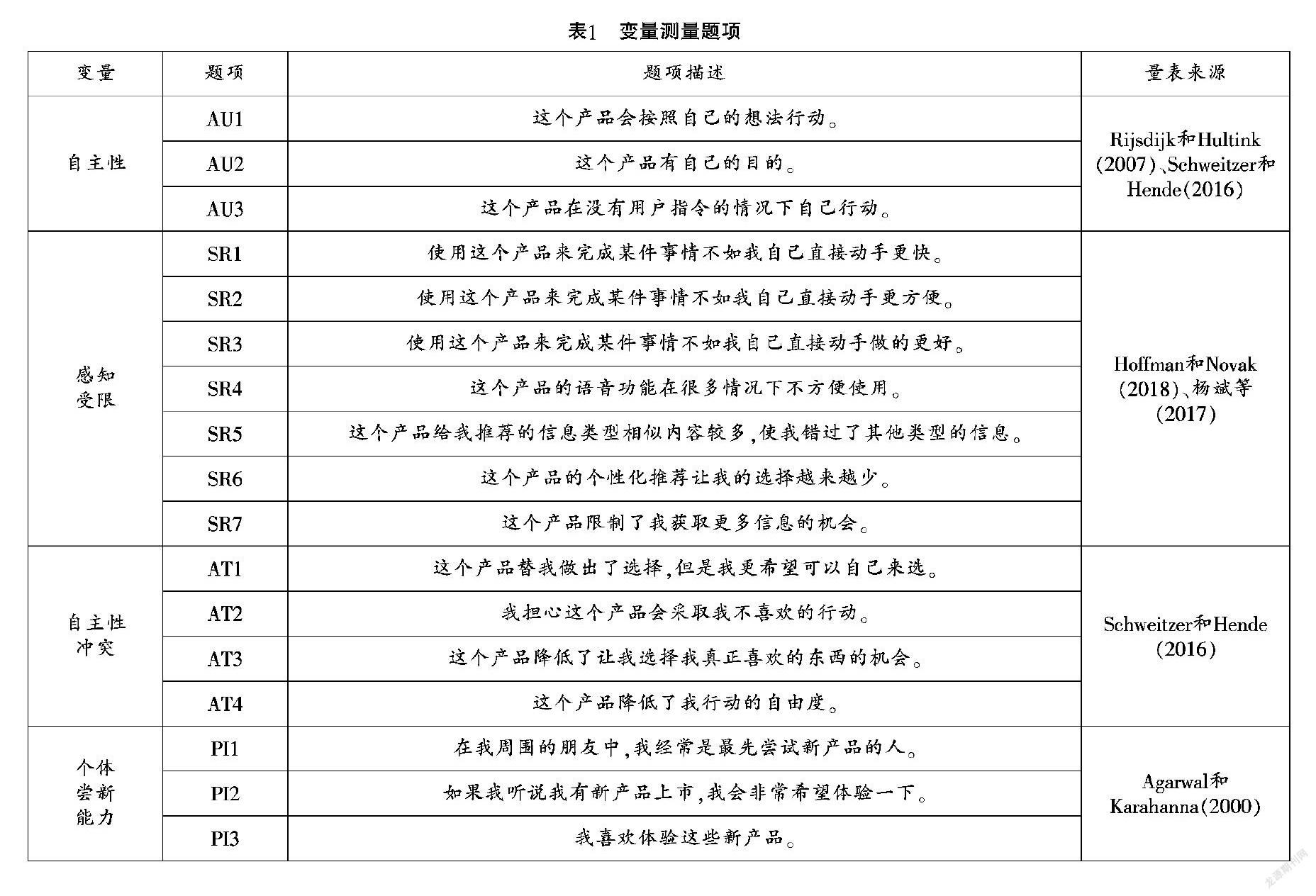

(二)變量測量

本研究選擇李克特七分量變對變量進行測量,所選擇的量表都來源于已經得到驗證的成熟量表,如表1所示。

(三)樣本構成

首先對701份問卷調查得到的數據進行人口統計學分析,具體結果如表2所示。

從人口統計學變量數據可以看出,在性別方面,男性占40.7%,女性占59.3%;從年齡方面來看,19歲~25歲為45.5%,26歲~30歲為21.5%,31歲~40歲為27.3%,18歲以下,40歲以上人數較少,共占24.7%;在受教育程度方面,大專及以下的人數占29.6%,本科及以上的人數占70.4%;在個人平均月收入方面,46.9%的人員平均月收入在3000元以下,3000元~6000元的占35.9%,6000元~10000元的占15%,10000元以上的占2.2%。從人口統計變量占比來看,本研究所抽取的大樣本數據基本符合人工智能產品主流消費群體特征,即具有中等收入的年輕人群體及中年群體,其中,男性比例和女性比例均等,受教育水平處于中上水平。這說明的本研究的樣本數據具有一定的代表性,符合研究的需求。

三、實證分析

(一)主效應檢驗

根據SEM的結構測量模型的建模原則,構建由自主性、自主性沖突和感知受限型體驗構成的結構模型,運用AMOS23.0軟件,對此模型進行擬合。直接效應檢驗結果如表3所示,模型擬合結果如表4所示。

從結構方程的檢驗結果來看,所有的主效應檢驗皆為顯著,且結構方程模型的擬合指標顯示:?字2/df=4.561<5,RMSEA=0.071<0.08,NFI、CFI及IFI均大于0.9,PGFI>0.5,GFI、AGFI盡管沒有達到大于0.9的標準,但也十分接近,這說明數據和模型的適配性比較理想。假設1、假設2、假設3均得到驗證。

(二)中介效應檢驗

本研究采用目前較多學者使用的Bootstrap法對中介效應進行檢驗。采用Hayes編制的SPSS宏中的Model4(Model4為簡單的中介模型),以人工智能產品自主性為自變量,以自主性沖突為中介變量,以感知受限體驗為因變量,樣本量選擇5000,置信區間選擇95%,進行中介效應檢驗,結果如表5和表6所示。

結果表明,人工智能產品自主性對感知受限型體驗的預測作用顯著(B=0.459,t=10.431,p<0.001),且當放入中介變量后,人工智能產品自主性對感知受限型體驗的預測作用依然顯著(B=0.182,t=7.063,p<0.001)。人工智能產品自主性對自主性沖突的預測作用顯著(B=0.325,t=7.616,p<0.001),自主性沖突對感知受限型體驗的預測作用也顯著(B=0.854,t=38.936,p<0.001)。此外,人工智能產品自主性對感知受限型體驗的直接效應及自主性沖突的中介效應的Bootstrap95%置信區間的上、下限均不包含0,說明人工智能產品自主性不僅能夠直接預測感知受限型體驗,而且能夠通過自主性沖突的中介作用預測感知受限型體驗,該直接效應(0.182)和中介效應(0.278)分別占總效應的39.57%和60.43%。假設4得到驗證。

(三)調節效應檢驗

采用Process中的Model8對有調節的中介模型進行檢驗,檢驗結果如表7和表8所示。

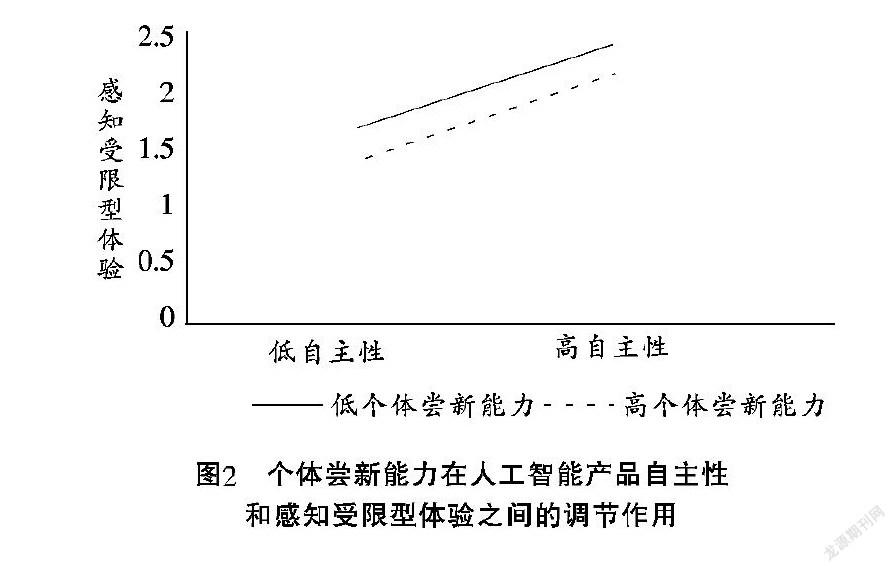

結果表明,將個體嘗新能力放入模型后,人工智能產品自主性與個體嘗新能力的乘積項對感知受限型體驗的預測作用顯著(B=-0.008,t=-6.277,p<0.001),而對自主性沖突的預測作用不顯著(B=-0.012,t=-0.552,p>0.05),說明個體嘗新能力能夠調節人工智能產品自主性對感知受限型體驗的直接預測作用,但是不能夠調節人工智能產品自主性對自主性沖突的預測作用。

進一步地對簡單斜率進行分析,如圖2所示。由圖2可知,對于個體嘗新能力水平比較低(M-1SD)的被試,人工智能產品自主性對感知受限型體驗具有顯著的正向預測作用,simple slope=0.358,t=10.53,p<0.001;而對于個體嘗新能力水平比較高(M+1SD)的被試,人工智能產品自主性對感知受限型體驗雖然具有顯著的正向預測作用,但其預測作用較小,simple slope=0.105,t=4.018,p<0.001,表明隨著個體嘗新能力水平的提高,人工智能產品自主性對感知受限型體驗的預測作用逐漸降低了。繼續對有調節的中介效應進行對比,發現在不同的個體嘗新能力水平下的中介效應仍然顯著,但是不同個體嘗新能力水平下的中介效應之間不存在顯著差異。綜上所述,個體嘗新能力在人工智能產品自主性與感知受限型體驗之間的調節效應是顯著的,但是在人工智能產品自主性與自主性沖突之間的調節效應是不顯著的,假設5沒有得到驗證,假設6得到了驗證。

四、結論與啟示

(一)結論

本研究探討了人工智能產品自主性對消費者感知受限型體驗影響,以中青年消費群體為樣本對假設進行了檢驗。研究結論如下:人工智能產品自主性對產品與消費者之間的自主性沖突、感知受限型體驗均有顯著的正向影響。同時,自主性沖突在人工智能產品自主性和感知受限型體驗之間起中介作用。此外,個體嘗新能力在人工智能產品自主性和感知受限型體驗之間起調節作用,即個體嘗新能力越高,感知受限型體驗越不明顯。

需要指出的是,假設5沒有得到驗證,即個體嘗新能力在人工智能產品自主性和自主性沖突之間的調節作用不顯著。本研究認為,假設5未得到數據支持的原因可能是因為自主性沖突是客觀存在的。人工智能產品具備自主性,即產品可以自主地發起行動或產生決策,但這一行動可能和消費者的主觀意愿是不一致的,產品和消費者之間會由于自主性的爭奪從而產生自主性沖突,而消費者對自主性沖突的感知并不會因為個體自身嘗新能力的高低而產生影響,只是在感知到自主性沖突之后,個體嘗新能力不同的消費者對產品體驗的感知會產生不同,這就造成了假設5沒有得到驗證,假設6得到了驗證。

(二)實踐啟示

人工智能產品自主性在給消費者帶來便利的同時,也會給消費者帶來負面的感知受限型體驗。要解決這一問題,人工智能企業應重點關注產品和消費者之間的自主性沖突,弱化這一沖突,可以從兩個方面進行。

首先,人工智能企業應注重和消費者的溝通。近年來基于大數據和算法的溝通越來越常見,基于消費者過往消費記錄或使用行為的功能設計也更加普遍了。此時,人工智能企業不能僅僅利用數據分析的結果向消費者提供產品和服務,更重要的是應該向消費者傳遞產品和服務設計的理念,以增加其影響力。根據觀察,理解一種行為出現的原因會增加其說服力。例如,告知消費者一則營養品廣告出現的原因是因為他們表現出了對健身房的興趣,這不僅增加了廣告的勸說能力,也使得消費者了解了廣告出現的原因,避免突兀感以及對個人選擇權的侵犯,從而弱化自主性沖突。

其次,要著力培養消費者的個體嘗新能力。培養個體嘗新能力可以從強調“求異”著手。作為人工智能產品主流消費群體并且更愿意接受新產品的中青年群體,他們的一大特點就是標榜與眾不同,避免隨波逐流。那么人工智能產品企業在進行產品宣傳時,應著重強調產品和其他同類型產品的不同之處,并向廣告受眾宣傳“個性”“獨特”等人生觀,從而激發消費者的購買欲望。同時,人工智能產品企業還可以多向消費者宣傳人工智能產品發展的歷史,以及產品同非人工智能產品的顯著區別,激發消費者對人工智能產品的好奇心,培養他們的個體嘗新能力,并提高他們對自主性沖突的接受程度,降低感知受限型體驗的感知。

[參考文獻]

[1]程承坪.人工智能的自主性、勞動能力與經濟發展[J].人文雜志,2021,(6).

[2]Schlager T , Bellis E D , Hoegg J A . How and When Weather Boosts Consumer Product Valuation[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020,(1).

[3]Usta M, Gerald H?覿ubl.Self-Regulatory Strength and Consumers Relinquishment of Decision Control: When Less Effortful Decisions Are More Resource Depleting[J]. Journal of Marketing Research, 2011, (2).

[4]Lauren, A, Leotti, Sheena, S., Iyengar, Kevin,N. Born to Choose: the Origins and Value of the Need for Control[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2010,(10).

[5]Hoffman D L , Novak T . Consumer and Object Experience in the Internet of Things: An Assemblage Theory[J].Journal of Consumer Research, 2018, (6).

[6]Bellis D E , Venkataramani Johar G. Autonomous Shopping Systems: Identifying and Overcoming Barriers to Consumer Adoption[J]. Journal of Retailing, 2020,(1).

[7]André Q, Carmon Z , Wertenbroch K , et al. Consumer Choice and Autonomy in the Age of Artificial Intelligence and Big Data[J]. Customer Needs and Solutions, 2018, (1-2).

[8]Hirunyawipada T , Paswan A K . Consumer Innovativeness and Perceived Risk: Implications for High Technology Product Adoption[J]. Journal of Consumer Marketing, 2006, (4/5).

[9]Johnson D S, Fleura Bardhi, Dan T. Dunn. Understanding how Technology Paradoxes Affect Customer Satisfaction with Self-Service Technology: The Role of Performance Ambiguity and Trust in Technology[J]. Psychology and Marketing, 2008,(5).

[10]Bruner G C , Kumar A . Gadget lovers[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2007, (3).

[責任編輯:熊文瑾]