基于遙感數據的銀川市城市公園對城市熱環境降溫效應分析

張曉東, 趙銀鑫, 馬風華, 劉乃靜, 張 勇, 褚小東, 吳文忠

(寧夏回族自治區地質調查院, 寧夏 銀川 750021)

快速的城市化進程雖然極大地提高了人類生活質量,但在該過程中城市景觀類型和格局改變劇烈,不透水面面積大幅增加,對區域生物多樣性、生態系統和氣候變化造成了很大影響,導致了城市熱島、大氣污染和生態失衡等諸多城市化環境問題[1-3]。其中,城市熱環境問題不僅影響人體舒適度,而且對城市的可持續發展提出了挑戰,已成為城市生態環境問題的重要內容之一[4]。

城市公園作為城市重要的綠色景觀,不僅是居民休憩娛樂的場所,而且在改善城市生態環境質量、調節城市微氣候、凈化空氣、緩解城市熱島效應等方面發揮著重要作用[5]。研究表明[6-8]城市公園中的綠地和水體景觀具有降溫增濕和調節局部小氣候的生態功能,能有效降低地表溫度,是緩解城市熱島效應的重要途徑之一。

近年來,學者們對城市公園的熱環境效應開展了大量的研究工作,主要利用遙感技術并引入景觀生態學方法定量分析公園的景觀結構、空間分布特征、綠地垂直結構以及綠地和水體比例等因子對其降溫效果的影響,而公園降溫范圍則采用緩沖區法進行定量分析,定量確定公園對周邊溫度的影響大小和范圍[9-12]。

銀川市作為寧夏回族自治區首府,處于快速城市化進程中,城市熱島效應顯著[13-14],緩解銀川市城市熱島效應已成為銀川市城市建設中亟待解決的問題,而該地區城市公園景觀的熱環境效應研究未見報道。因此,本文基于Landsat 8遙感影像反演銀川市城區地表溫度,選取銀川市城區17個公園為研究對象,擬通過景觀格局分析和緩沖區分析方法,定量研究銀川城市公園空間景觀結構特征與城市熱環境效應的響應關系,以期為未來銀川市城市公園建設和城市生態環境規劃提供相關決策依據。

1 研究區概況

銀川市作為西北地區重要的中心城市和中蒙俄、新亞歐大陸橋經濟走廊核心城市,是西北城市化發展較為迅速的城市之一,氣候屬溫帶大陸性氣候,總輻射量5 443.3~6 692.28 MJ/(m2·a),全年日照總數2 800~3 000 h,年平均氣溫為8.5 ℃,最熱的7月月平均氣溫約23.9 ℃,月平均最高氣溫29.9 ℃,多年平均降水量約250 mm。近年來快速發展的經濟使城市不透水面面積持續增加,熱島影響范圍不斷擴大,城市熱島效應愈發顯著。

研究銀川市城區公園綠地的降溫效應,掌握其對城市熱島效應減緩的變化規律,對改善城市熱環境具有重要意義。本文選取銀川市城區內的如意湖公園、閱海公園、寧大湖公園、西夏公園、解放公園、森林公園、鳳凰公園、典農河濱水景觀公園、海寶公園、中山公園、寶湖公園、七十二連湖、植物園、麗景湖公園、章子湖公園、三沙源中央公園、鳴翠湖國家濕地公園這17個公園作為研究對象。各個公園的其基本信息見表1。

2 研究方法

2.1 數據源及預處理

本研究主要使用的遙感數據源為2017年9月6日11時31分06秒的Landsat 8(OLI和TIRS)和2017年6月16日的GF2遙感影像數據。其中Landsat 8用于反演地表溫度,軌道號為129/33,影像質量良好,無云和條帶,地面特征清晰;GF2用于城市公園信息提取。以上數據在ENVI 5.0中對其完成了幾何校正、重采樣、圖像裁剪等預處理,幾何校正均方根誤差(RMSE)控制在0.5像元內。此外,選取地理空間數據云提供的與Landsat 8數據相同日期的MODIS地表溫度8 d合成產品作為地表溫度反演精度驗證數據。

表1 銀川市城區內17個公園基本信息

2.2 地表溫度反演

本文采用輻射傳輸方程法分別對Landsat 8的熱紅外波段進行反演。熱紅外波段數據經輻射定標后,可根據Planck輻射函數計算得到地表亮度溫度,然后參考Barsi等[15]對Landsat 8波段10利用輻射傳輸方程反演地表溫度,主要反演參數如下:透射率τ10為0.91,大氣向上、向下輻射亮度分別為0.68,1.19 W/(m2·sr·μm),地表比輻射率采用NDVI閾值法獲取,其計算公式為:

L10=gain·DN+bias

(1)

(2)

2.3 景觀格局指數選取與計算

城市公園景觀的空間結構特征與其空間布局是影響公園“冷島效應”的重要因素[11]。本文參考馮悅怡等[1]和阮俊杰[3]的研究成果和方法,結合銀川市城市公園景觀的特點,采用目視解譯法將研究區城市公園內部土地覆蓋類型劃分為綠地(草地和林地)、水體和不透水面3大類型,從景觀構成、斑塊形態特征和空間布局特征3個方面選取公園景觀面積、形狀指數、聚集度等10個公園景觀特征指標(表2),基于Fragstats 4.2平臺定量描述公園景觀鑲嵌體空間特征,探討公園結構與其降溫效應的關系,各個指標的意義及具體測定和計算方法參閱Fragstats 4.2用戶指南及鄔建國[16]的研究。

表2 銀川市城市公園景觀特征指標選擇

2.4 緩沖區分析

緩沖區分析是在空間地理要素(點、線、面)周圍根據緩沖半徑建立而形成的具有一定寬度范圍緩沖區(圓形、平行條帶多邊形或面狀多邊形),是解決空間實體的鄰近度問題常用的空間分析工具之一,該方法可分析空間實體在周圍的影響區域[17],廣泛應用于交通、資源管理、城市規劃等領域。從數學角度看,緩沖區是給定空間對象或集合后獲得的他們的鄰域,鄰域的大小由鄰域的半徑或緩沖區建立條件來決定。因此,對于一個給定的對象A,它的緩沖區可以定義為:

P=〔x|d(x,A≤r)〕

(3)

式中:P為緩沖區;A為地理要素;d一般是歐式距離,也可以是其他距離,其中r為鄰域半徑或緩沖半徑區建立的條件。

2.5 公園對周邊降溫模型

研究表明,公園對周邊熱環境的降溫效應到一定范圍之后會逐漸減緩,地表溫度的變化趨于平穩,此時公園的“冷島”效應也逐漸消失[1,18-19]。本文采用蘇泳嫻等[18]的研究模型,利用三次多項式擬合公園邊界點溫差(ΔT)和距離(L)之間的關系,確定研究區17個公園對周邊熱環境的降溫范圍和幅度,其模型表達如下:

(4)

(5)

(6)

式中:a,b,c分別為三次多項式中三次項、二次項和一次項的擬合系數;Lmax和ΔTmax分別為公園對周邊影響的最大距離和最大溫差。

3 結果與分析

3.1 公園熱環境效應的整體空間分布特征

利用公式(1)—(2)反演得到研究區2017年的地表溫度,采用張曉東等[20]的方法利用MODIS地表溫度產品對反演的地表溫度進行驗證。驗證結果顯示,Landsat 8反演得到的地表溫度和MODIS地表溫度產品的相關系數為0.73,結合2017年9月平均氣溫約20.3 ℃,表明反演的地表溫度可以較好的滿足本研究的需求。將城市公園和地表溫度進行空間疊置分析并對公園的溫度進行統計,發現公園內部平均溫度為29.32 ℃,而公園500 m緩沖區范圍內平均溫度約為33.37 ℃,城市公園“冷島”效應顯著,且公園內部平均溫度在空間上表現出一定的空間分布規律,即離城市熱島中心近的公園平均溫度明顯高于遠離城市中心的公園,如章子湖公園和鳴翠湖國家濕地公園距城市中心較遠,受熱島效應影響也隨之減小,公園溫度也相對較低,尤其是鳴翠湖在17個公園中溫度最低僅為25.82 ℃。由此可見,空間位置是影響公園熱環境效應的重要因素之一。

3.2 公園斑塊特征及熱環境效應

公園景觀斑塊的空間格局特征直接影響其周邊熱環境變化程度,是城市公園規劃和設計的重要內容之一,其與生態學過程的關系是景觀生態學研究的一個核心問題[21-22]。為定量研究銀川市城市公園斑塊空間格局對周圍熱環境的影響效應,本研究以GF2遙感影像為基礎,提取研究區17個主要公園信息,引入景觀斑塊面積、周長和周長面積比3個斑塊特征指標,并對其進行統計。結果顯示,銀川市主要公園3個斑塊特征指標差異明顯,整體斑塊特征差異較為顯著,其中閱海公園的面積和周長均為最大,解放公園的面積和周長均為最小,從邊界復雜性來看,解放公園的周長面積比最大,而鳴翠湖國家濕地公園的最小。

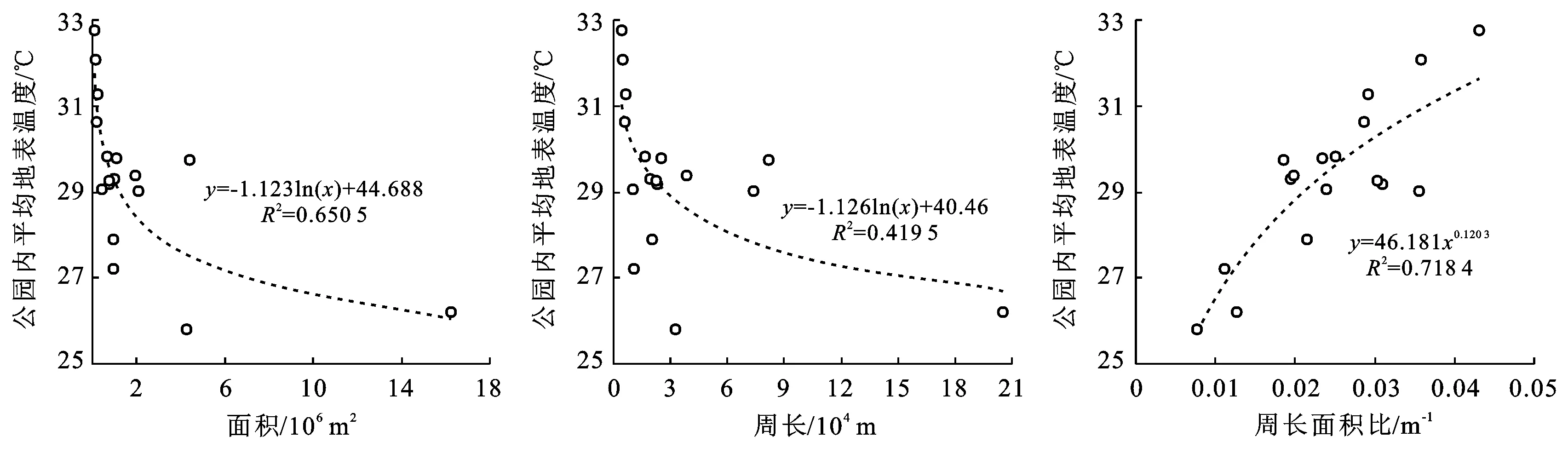

將公園景觀斑塊與城市熱環境進行疊加分析,并分別采用多種函數(線性、對數、指數、乘冪等)對3個斑塊特征指標與地表溫度進行擬合(圖1)。結果表明,公園景觀內部溫度與斑塊面積、周長均呈顯著負相關且對數函數擬合效果最好,相關系數分別為-0.806 5和-0.647 7;而與斑塊周長面積比呈顯著正相關且冪函數擬合效果最好,相關系數為0.854 2。具體來看,斑塊面積較大的閱海公園和鳴翠湖國家濕地公園溫度較低,分別為26.21 ℃和25.82 ℃;而面積較小的寧大湖公園、麗景湖公園、西夏公園以及解放公園溫度均高于30 ℃;閱海公園、七十二連湖和典農河濱水景觀公園的斑塊周長較大,對應公園溫度分別為26.21 ℃,29.75 ℃和29.02 ℃,而周長較小的西夏公園以及解放公園溫度達到了32 ℃以上;斑塊周長面積比較小的鳴翠湖國家濕地公園、章子湖公園和閱海公園的內部溫度分別為25.82 ℃,27.22 ℃和26.21 ℃,而解放公園和西夏公園的斑塊周長面積比較大,對應溫度分別為32.77 ℃和32.09 ℃。綜上所述,公園景觀的內部溫度與斑塊面積和周長呈顯著負相關,公其溫度隨公園面積和周長斑塊的增加而降低,且隨著面積和周長的增加,公園內部溫度下降趨勢趨于緩和;而與斑塊周長面積比呈顯著正相關,其溫度隨著周長面積比的增加而增加。

注:回歸方程均通過1%的顯著性檢驗。

3.3 公園景觀特征對公園內部熱環境的影響

研究表明,公園內部景觀構成是公園內部溫度重要的影響因素。對17個公園內部的綠地、水體和不透水面地表溫度的統計結果顯示,3種地表覆蓋類型的地表平均溫度分別為29.95 ℃,27.53 ℃和31.95 ℃,水體溫度最低而不透水面溫度最高。為進一步探討公園景觀構成與地表溫度的關系,將17個公園內部平均溫度與所選的10個公園景觀特征指標進行擬合分析(表3),結果顯示:公園內部平均溫度與綠地面積和水體面積顯著負相關且呈對數變化關系(圖2a,2b),而與不透水面面積比例相關性并不明顯(圖2c)。此外,統計17個公園綠地、水體和不透水面的比例,結果表明當水體面積比例超過50%,不透水面面積比例低于17%時,公園內部平均溫度均低于30 ℃,如閱海公園和鳴翠湖國家濕地公園,說明公園綠地和水體面積越大,不透水面面積越小,對公園的降溫效果越好。進一步分析可以發現,當綠地和水體面積相對較小時,公園內部溫度對二者的變化較為敏感,但隨著綠地和水體面積不斷增大,公園內部溫度下降趨勢逐漸減緩。

表3 銀川市城市公園空間結構特征與其平均溫度相關系數

從斑塊形態特征來看,公園平均溫度與公園景觀形狀指數、綠地景觀形狀指數和不透水面形狀指數顯著相關且呈指數負相關關系(圖2d,2e,2g),與水體景觀形狀指數相關性不顯著(圖2f),表明公園和綠地形狀越復雜,對公園的降溫效果越明顯,而水體的形狀則對公園的熱環境變化影響并不明顯。因此,增加公園斑塊和綠地斑塊形狀的復雜程度能夠一定程度上提高公園的降溫效果。景觀空間分布特征表明,水體聚集度指數與公園溫度呈顯著相關的指數負相關關系(圖2i),聚集度指數越高,水體分布越集中,公園平均溫度越低;而綠地和不透水面聚集度指數與公園溫度相關性并不顯著(圖2g和圖2j)。由此可見,公園內部擴大綠地和水體面積,適當增加公園、綠地和不透水面的復雜度,設置集中成片的水體有助于降低其溫度。

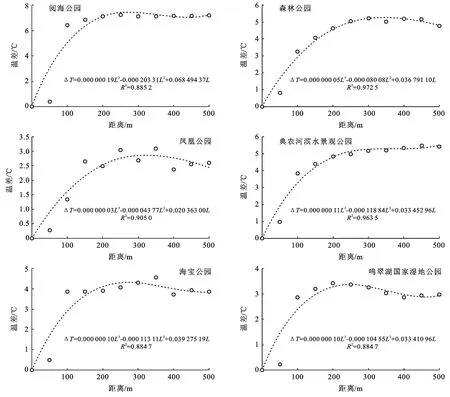

3.4 公園的降溫影響范圍和幅度

為定量確定公園的降溫影響范圍和幅度,以50 m為緩沖半徑對17個公園構建緩沖區,并以緩沖環離公園的距離(L)為自變量,以緩沖環內溫差(ΔT)為因變量,采用三次多項式對各個公園進行擬合分析,建立公園降溫影響范圍和幅度模型,利用公式(5)和公式(6)計算出各公園對周邊降溫影響的最大溫差距離最大距離(表4,圖3)。研究結果表明: ①17個公園的擬合三次多項式擬合程度較高,R2均大于0.8; ②公園周邊溫度在到達最大影響距離之前,均呈上升趨勢,隨后溫度逐漸趨于穩定,雖然仍在較小范圍內波動,但該波動是由于周邊地表覆蓋類型變化等其他因素導致,整體上依然可以認為是近似于代表常數的水平直線[18-19]; ③所選公園的最大降溫影響距離主要分布在200—300 m范圍,其中典農河濱水景觀公園和西夏公園的最大降溫影響距離相對較小,均小于200 m,而鳳凰公園的最大降溫影響范圍最大,約為385.02 m;從最大溫差來看,章子湖公園最大,約為7.58 ℃,而鳴翠湖國家濕地公園最小,僅為3.38 ℃。整體來看,公園對內部及周邊100 m區域范圍內降溫效果最為明顯。

圖2 銀川市城市公園景觀特征指標與公園內平均溫度關系

表4 銀川市城市公園周邊溫差(ΔT)與距離(L)三次多項式擬合結果

圖3 銀川市城市內部分公園ΔT與L曲線擬合特征

3.5 典型公園水域景觀熱環境效應

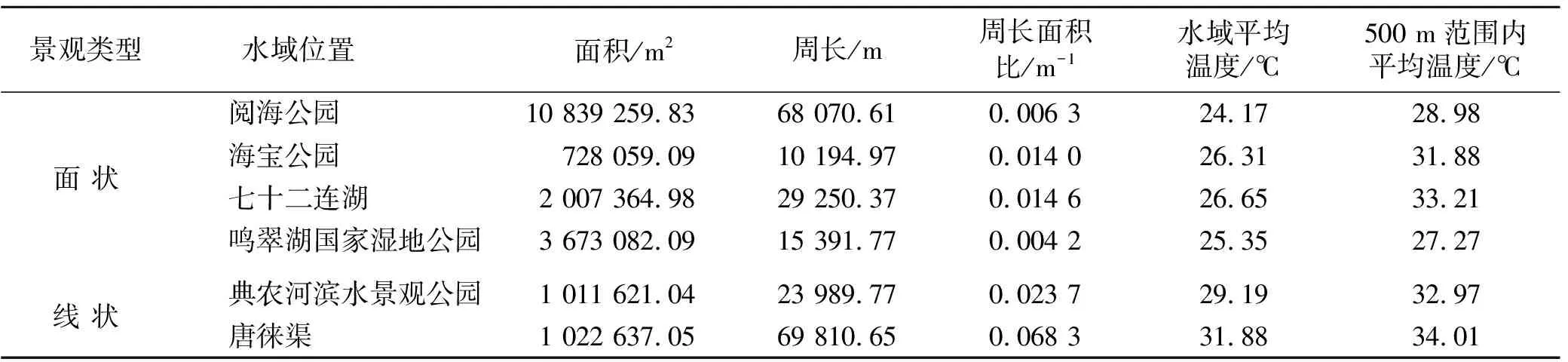

水域景觀作為城市公園的重要組成部分,因其具有較大的熱慣性和熱容量值、較低的熱傳導和熱輻射率,能有效緩解城市熱島效應,不同程度地降低水域周邊地表溫度,是城市熱環境中的“冷島”[23]。本文選取研究區內面積較大的閱海公園、海寶公園、七十二連湖、鳴翠湖國家濕地公園的4個面狀水域景觀以及典農河濱水景觀公園和唐徠渠2個線狀水域景觀為研究對象,對水域斑塊對應的地表溫度進行空間統計分析,探討不同景觀類型水域對其周圍熱環境緩解程度。

3.5.1 典型面狀水域的熱環境效應分析 由表5可知,面狀水域景觀面積、形態和空間位置雖然各不相同,但水域平均溫度卻相差不大,說明當面狀水域面積達到一定水平,水體的輻射溫度會保持相對穩定。對4個景觀水域做半徑為500 m的緩沖區,統計該區域內的平均溫度,發現水域的平均溫度均明顯低于對應景觀水域緩沖區范圍內的平均溫度。如市區的閱海公園,其水體溫度比所在區域500 m范圍內的平均溫度低了約6.31 ℃,而鳴翠湖國家濕地公園雖地處郊區,其水體也比其所在緩沖區區域低2.95 ℃。

表5 銀川市城市典型公園水域斑塊特征與對應溫度

為進一步研究面狀水域景觀隨水體距離增加周圍熱環境的變化情況,以50 m為半徑利用緩沖區分析法構建水體外圍6個緩沖區,并基于GF2數據目視解譯緩沖區內的綠地、水體和不透水面3類土地覆蓋狀況,統計6個緩沖環內不透水面面積比例(圖4,表6)。結果顯示,隨著緩沖區半徑的增加,各個緩沖區內不透水面面積比例不斷增加,對應的地表平均溫度整體呈上升趨勢。如閱海公園水域,其水體溫度約為24.17 ℃,緩沖區1內植被覆蓋面積達79.12%,不透水面面積比例僅為6.1%,該區域內地表平均溫度為25.22 ℃,隨著緩沖距離的增加,緩沖區2至緩沖區5內不透水面比例從34.68%上升到43.14%,對應區域的地表溫度也升高了2.58 ℃,而緩沖區6內不透水面面積比例較緩沖區5有所下降,對應區域內地表平均溫度也略有降低。此外,對比4個公園的水域及緩沖區溫度可以發現,鳴翠湖國家濕地公園的緩沖區溫度明顯低于其他3個公園,從緩沖區2到緩沖區6,地表溫度最大差值僅為0.76 ℃,究其原因主要為閱海公園、海寶公園和七十二連湖位于城區,而鳴翠湖國家濕地公園地處郊區,周邊不透水面較少,植被覆蓋度高,緩沖區內地表溫度相對穩定,水體對臨近區域熱環境的緩解作用明顯。由此可見,面狀水域能夠有效降低水域周邊地表溫度,水域面積、所處位置和水域周圍區域的下墊面類型是降溫效果的重要影響因素。

圖4 銀川市典型公園水域緩沖區地表覆蓋結構空間分布

表6 銀川市城區典型公園水域緩沖區不透水面比例及均溫

3.5.2 典型線狀水域的熱環境效應分析 線狀水域作為生態景觀廊道的重要表現形式之一,是物質、信息和能量傳播的重要通道,能有效調節城市熱島中心和外圍熱量交換,對改善城市熱環境也具有重要意義。對典農河和唐徠渠2條河流廊道構建0—50 m緩沖區(1),50—100 m緩沖區(2)2個緩沖區,通過空間統計分析得到其緩沖區內的地表溫度(表7)。結果顯示,典農河雖處城市熱島中心,但由于其河面相對較寬,水面平均溫度比唐徠渠低約2.7 ℃,水面溫度標準差比唐徠渠小0.75,表明典農河河流廊道內部溫度相對較為穩定,變化較小。從緩沖區熱環境變化來看,典農河緩沖區1和緩沖區2范圍內的平均地表溫度分別比唐徠渠相應區域分別低2.07 ℃和1.09 ℃,唐徠渠雖流經整個研究區,但其寬度僅為24 m,對周邊的降溫效果并不明顯。

綜合對比分析表5—7發現,面狀水域的水域溫度明顯低于線狀水域廊道,雖然典農河和唐徠渠水域面積遠大于海寶公園,但其平均溫度仍高于后者,閱海公園、七十二連湖和鳴翠湖國家濕地公園的水域溫度更是低于線狀水域的溫度,且面狀水域緩沖區1內的地表平均溫度明顯低于線狀水域。由此可見,面狀水域比線狀水域對城市熱島效應具有更好的降溫效果。

表7 銀川市城區典型河流水域緩沖區內熱環境溫度統計

4 討論與結論

4.1 討 論

城市化的快速推進導致城市人口不斷增長,城區土地利用類型發生劇烈變化,從而使城市熱環境發生了很大變化。城市熱環境的降溫效應受植被覆蓋度、植物群落組成、水域面積、周邊環境中的熱源狀況、人類活動等多種因素影響,而城市公園作為城市降溫的重要方式之一,對維持城市溫度的穩定,提升城市人居舒適程度具有重要作用。本研究得出公園內部溫度與面積、周長呈顯著負相關,而與周長面積比呈顯著正相關的結論,表明公園的熱環境與其面積、周長和形狀息息相關,與徐麗華等[7]對上海市城市公園景觀熱環境效應的研究結果較為一致。公園空間結構特征表明,公園內部溫度與綠地面積(AG)和水體面積(Aw)顯著負相關,AG和Aw面積越大,公園內冷島效應越明顯,然而隨著二者的不斷增大,公園內溫度的下降趨勢趨于緩和;此外,降溫效應與公園景觀形狀指數(LSI),綠地景觀形狀指數(LSIG),水體景觀形狀指數(LSIB)以及水體聚集度(AIW)顯著負相關,公園內部擴大綠地和水體面積,適當增加公園、綠地和不透水面的復雜度,設置集中成片的水體有助于降低其溫度。本文進一步綜合分析了公園對周邊降溫影響范圍和幅度,公園外溫度隨著距離增加而不斷上升,然后逐漸趨于平穩,溫度與距離的變化趨勢利用三次多項式擬合具有較好的擬合度,最大降溫影響距離主要分布在200—300 m之間,公園對內部及周邊100 m區域范圍內降溫效果最為明顯。

需要說明的是,研究中采用的Landsa 8遙感數據,由于熱紅外波段分辨率相對較低,且地表溫度對城市地表覆蓋物極為敏感,與氣溫有一定差異,對地表溫度反演結果精度有一定影響,后續的研究中應充分利用氣象數據對其校正;此外,所選的17個代表性公園數量略顯偏少,在以后的進一步研究中應增加公園樣本數量以便獲得更加精確的結果。

4.2 結 論

本文以銀川市城區17個公園為研究對象,基于Landsat 8數據反演銀川市城區的地表溫度,利用景觀格局和緩沖區分析方法,掌握公園熱環境效應的整體空間分布特征,重點分析了城市公園斑塊特征和景觀空間結構特征對其內部熱環境的影響以及公園對周邊降溫影響范圍和幅度,初步探討了典型公園水域景觀熱環境效應。

(1) 17個公園景觀整體斑塊特征差異較為顯著,公園內部溫度與面積、周長呈顯著負相關,而與周長面積比呈顯著正相關。

(2) 公園內部溫度與公園景觀構成關系密切,降溫效應與綠地和水體面積顯著負相關;斑塊形態特征和景觀空間分布特征也是其重要的影響因素,公園“冷島”效應與公園景觀形狀指數、綠地景觀形狀指數、不透水面形狀指數以及水體聚集度指數顯著負相關。

(3) 17個公園景觀對周邊熱環境降溫效果較為明顯,建立公園周邊降溫影響范圍和幅度模型,擬合結果顯示,公園周邊溫度隨距離的增加而升高并趨于穩定,所選公園最大降溫影響距離主要分布在200—300 m之間,總體上公園對內部及周邊100 m區域范圍內降溫效果最為明顯。降溫溫差章子湖公園最大,約為7.58 ℃,而鳴翠湖國家濕地公園最小,僅為3.38 ℃。

(4) 面狀水域能夠有效降低水域周邊地表溫度,水域面積、所處位置和水域周圍區域的下墊面類型是降溫效果的重要影響因素,面狀水域比線狀水域對城市熱島效應具有更好的降溫效果。

城市公園由草地、林地、河流以及湖泊等要素組成,不僅僅是休閑和游憩的場所,而且已成為緩解城市熱島效應的重要途徑之一,景觀構成、斑塊形態和景觀空間分布特征是影響城市公園降溫效果的重要因素。因此,在城市公園規劃和設計時,應對其綜合權衡并重點考慮公園綠地和水體的面積,適當增加公園、綠地和不透水面的復雜度以及水體的聚集度,將有助于更好的發揮城市公園對城市熱環境的降溫效應。