術前超聲內鏡檢查對膽胰疾病患者行內鏡逆行胰膽管造影術的影響

李精偉,張淑娥,羅玉亭,王秀日,吳建維,呂志武

(1.南方醫科大學第二臨床醫學院,廣東廣州510515;2.南方醫科大學附屬深圳寶安醫院消化內科,廣東深圳518101)

內鏡逆行胰膽管造影術(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)是診斷和治療膽胰疾病的重要手段。但ERCP為侵入性操作,具有一定的創傷和風險,可能帶來各種并發癥。術后胰腺炎是ERCP常見的并發癥之一,其發生率為9.7%,高危人群可高達14.7%[1]。在臨床工作中,診斷性ERCP已逐漸被無創性檢查所替代,如磁共振膽胰管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)和超聲內鏡(endoscopic ultrasonography,EUS)等。但MRCP對于有幽閉恐懼癥、肥胖、起搏器或血管內金屬支架植入、心臟機械瓣置換的患者應用受限,EUS安全性好,可準確地顯示胰膽管病變,其診斷膽總管結石的敏感性和特異性均較高,減少了大部分診斷性ERCP的應用。通過EUS檢查,內鏡醫師可了解病變所在位置、形態和大小,判斷胰膽管和乳頭形態,初步預測ERCP插管難度和所需治療措施,有助于指導治療性ERCP。EUS 操作方便,可在ERCP 前同臺進行,無需移動患者,并發癥發生率也很低。本研究通過回顧性對比分析行ERCP的膽胰疾病患者的臨床資料,探究ERCP 術前行EUS 檢查對ERCP 手術插管成功率、操作時間、術后并發癥發生率和輻射暴露的影響,從而評估ERCP 術前行EUS 檢查的必要性。

1 資料和方法

1.1 一般資料

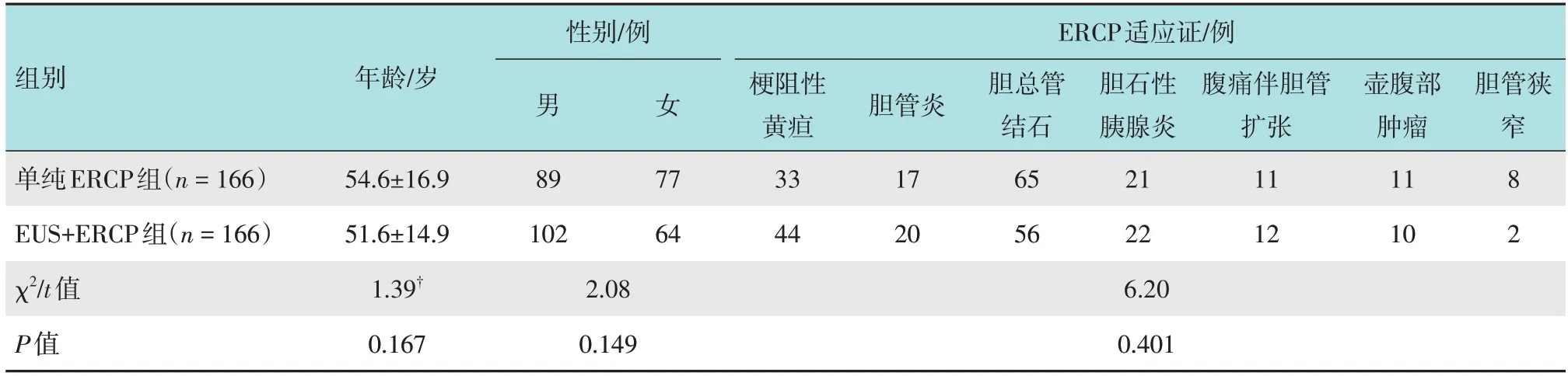

回顧性分析2017年2月-2020年4月在南方醫科大學附屬深圳寶安醫院住院行ERCP 患者的臨床資料,將患者分為EUS+ERCP組和單純ERCP組。EUS+ERCP 組患者在ERCP 術前2 h 內完成了EUS 檢查(n=166),其中男102 例,女64 例,年齡(51.6±14.9)歲;單純ERCP 組為同時期行單純ERCP 的患者(n=166),其中男89例,女77例,年齡(54.6±16.9)歲。兩組患者中,梗阻性黃疸77 例、膽管炎37 例、膽總管結石121 例、膽石性胰腺炎43 例、腹痛伴膽管擴張23例、壺腹部腫瘤21例、膽管狹窄10例。根據ERCP操作難度等級,進一步分為簡單操作和復雜操作。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general data between the two groups

納入標準:術前簽署知情同意書,術前有腹部彩超、腹部CT或MRCP檢查結果,有明確ERCP適應證的膽胰疾病患者。排除標準:既往有括約肌切開或胰膽管手術史;患有嚴重的心肺或精神疾病;有凝血功能障礙;臨床和內鏡檢查資料缺失;有麻醉藥物過敏史。

1.2 并發癥定義

1.2.1 ERCP術后胰腺炎 出現急性發作的持續性上腹部疼痛;血淀粉酶高于正常參考上限值3 倍或以上;腹部CT 或MRI 提示典型的胰腺炎改變。同時滿足以上3 個條件中的任意2 條,即可診斷為ERCP 術后胰腺炎。

1.2.2 術后出血 操作結束后出現嘔血或黑便,實驗室檢查提示血紅蛋白濃度降低至少2 g/L或需要輸血。術后出血分為早期出血和遲發性出血。早期出血是指操作結束時發生出血,遲發性出血是指操作結束后數小時至數周內發生的出血。

1.2.3 穿孔 術中發現造影劑外滲或術后腹部影像學檢查提示消化道穿孔[2]。

1.3 ERCP操作難度分級

ERCP 操作難度分級參考“中國ERCP 指南(2018 版)”[2],分為1、2、3 和4 級。本研究將ERCP 1 級和2 級定義為簡單操作,ERCP 3 級和4 級定義為復雜操作。

1.4 內鏡檢查

本研究采用奧林巴斯GF-UE260-AL5電子超聲胃鏡行EUS 檢查,日本奧林巴斯TJF 260 電子十二指腸鏡行ERCP。ERCP操作均由有10年以上EUS和ERCP操作經驗、每年進行ERCP 操作大于100 次的高年資內鏡醫師完成。由同一位內鏡醫師在術前2 h 內行EUS檢查。

1.5 觀察指標

記錄患者EUS 檢查結果、ERCP 插管成功率、操作時間、術中X 線透視時間、輻射劑量、術后診斷、住院天數、術后4 h淀粉酶和術后并發癥發生情況。

1.6 統計學方法

選用SPSS 22.0 統計軟件分析數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,各組間比較采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,各組間比較采用四格表χ2檢驗或Fisher 確切概率法。P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者ERCP相關情況比較

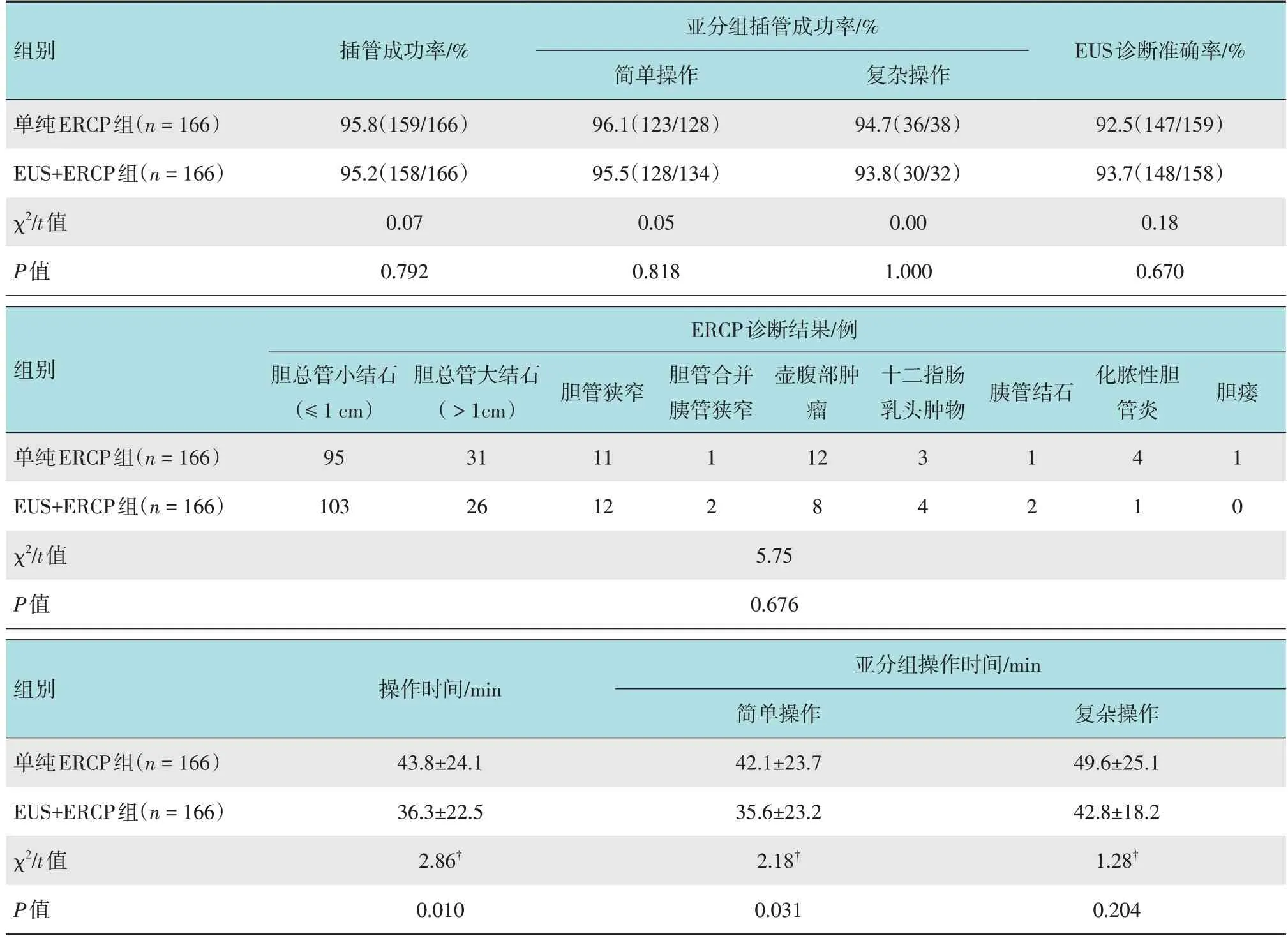

EUS+ERCP 組插管成功率為95.2%(158/166),單純ERCP 組插管成功率為95.8%(159/166),兩組比較,差異無統計學意義(χ2=0.07,P>0.05)。進一步亞組分析結果顯示,兩組患者簡單操作和復雜操作的插管成功率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。EUS+ERCP 組EUS 檢查的診斷準確率為93.7%(148/158),單純ERCP 組術前腹部彩超/CT/MRCP的診斷準確率為92.5%(147/159)。EUS+ERCP組操作時間短于單純ERCP組,兩組比較,差異有統計學意義(t=2.86,P<0.05)。兩組患者簡單操作的操作時間比較,差異有統計學意義(t=2.18,P<0.05),而復雜操作的操作時間比較,差異無統計學意義(t=1.28,P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者ERCP相關情況比較Table 2 Comparison of ERCP related situation between the two groups

2.2 兩組患者術后相關情況比較

共25 例患者發生術后并發癥,其中EUS+ERCP組12 例,單純ERCP 組13 例,并發癥總發生率為7.9%(25/317)。EUS+ERCP 組術后并發癥發生率為7.6%(12/158),其中胰腺炎8例、早期出血1例、遲發性出血1 例、穿孔2 例;單純ERCP 組術后并發癥發生率為8.2%(13/159),其中胰腺炎11例、遲發性出血2例,兩組比較,差異無統計學意義(χ2=0.04,P>0.05)。進一步亞組分析結果顯示,兩組簡單操作的并發癥發生率比較,差異無統計學意義[8.1%(10/123)和7.8%(10/128),χ2=0.01,P>0.05];兩組復雜操作的并發癥發生率比較,差異無統計學意義[8.3%(3/36)和6.7%(2/30),χ2=0.00,P>0.05]。兩組患者住院天數比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者術后相關情況比較Table 3 Comparison of postoperative related situation between the two groups

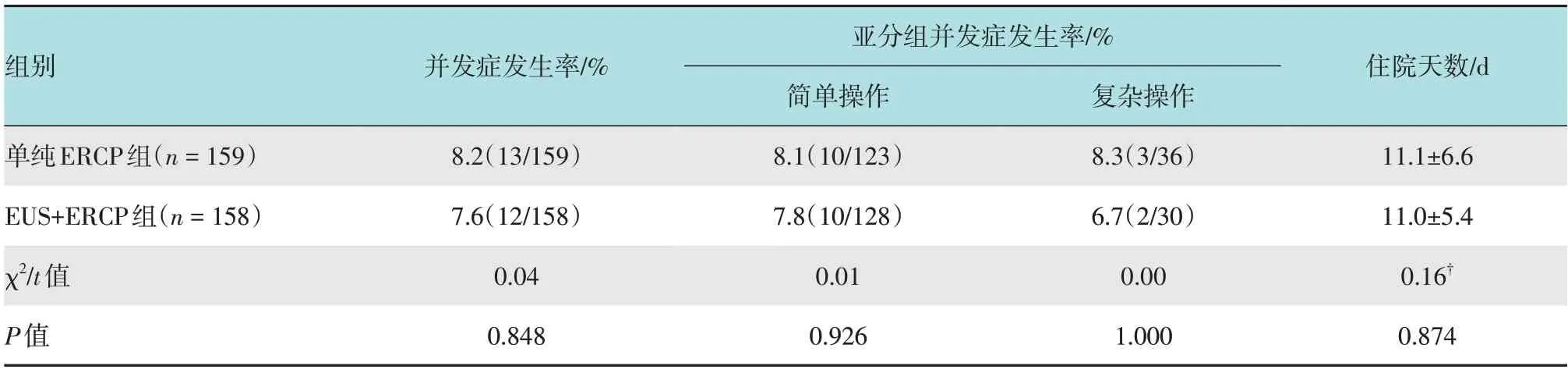

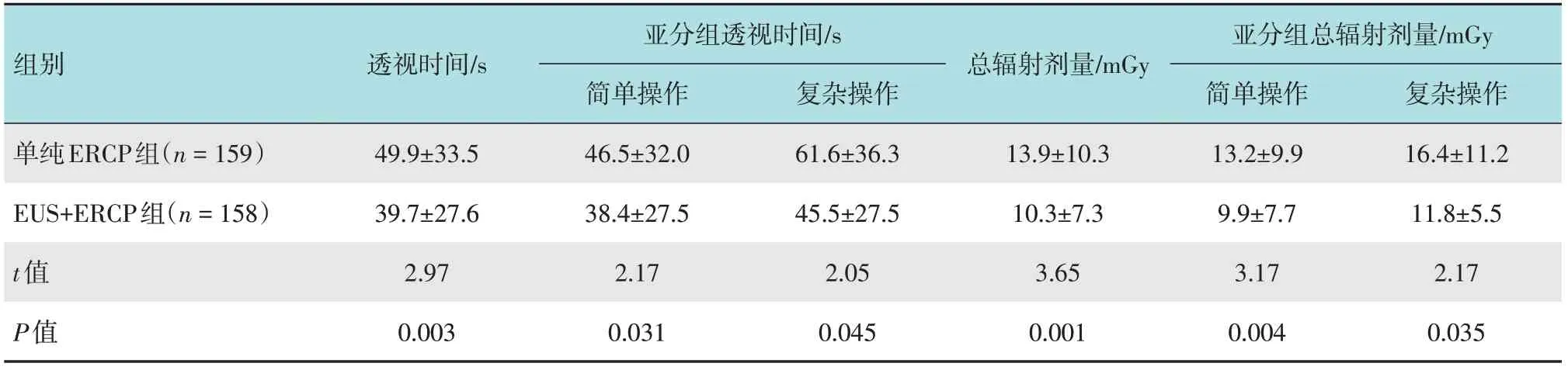

2.3 兩組患者輻射相關情況比較

EUS+ERCP 組X 線透視時間為(39.7±27.6)s,單純ERCP 組為(49.9±33.5)s,兩組比較,差異有統計學意義(t=2.97,P<0.05)。EUS+ERCP 組中,簡單操作和復雜操作的透視時間均短于單純ERCP 組(t=2.17,P<0.05;t=2.05,P<0.05)。EUS+ERCP 組總輻射劑量低于單純ERCP 組(t=3.65,P<0.05)。進一步亞分組分析結果顯示,兩組簡單操作和復雜操作的輻射劑量比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者輻射相關情況比較 (±s)Table 4 Comparison of radiation-related situation between the two groups (±s)

表4 兩組患者輻射相關情況比較 (±s)Table 4 Comparison of radiation-related situation between the two groups (±s)

組別單純ERCP組(n=159)透視時間/s 49.9±33.5亞分組透視時間/s簡單操作46.5±32.0復雜操作61.6±36.3總輻射劑量/mGy 13.9±10.3亞分組總輻射劑量/mGy簡單操作13.2±9.9復雜操作16.4±11.2 EUS+ERCP組(n=158)t值P值39.7±27.6 2.97 0.003 38.4±27.5 2.17 0.031 45.5±27.5 2.05 0.045 10.3±7.3 3.65 0.001 9.9±7.7 3.17 0.004 11.8±5.5 2.17 0.035

3 討論

ERCP 是診斷膽總管結石、膽管狹窄和慢性胰腺炎等膽胰疾病的金標準。在造影劑的輔助下,ERCP能清楚地顯示胰膽管形態,準確地發現結石、腫瘤、狹窄等病變,從而對疾病進行診斷。但ERCP屬于有創操作,存在一定風險,且容易引起術后胰腺炎、出血、穿孔和感染等并發癥,不宜作為臨床上的首選檢查。穿孔是其最嚴重的并發癥之一,若處理不及時,可導致膿毒癥和多器官功能衰竭,病死率高達8%~23%[3]。EUS 是一種安全理想的替代檢查方法,微型超聲探頭的應用,使EUS可避免消化道氣體和腹部脂肪的干擾,近距離觀察膽總管和胰管等結構,準確發現病變。EUS現已成為診斷膽胰疾病最常用的無創檢查方法之一,其在診斷壺腹部腫瘤方面具有較高的價值。PENG 等[4]回顧性分析發現,EUS 診斷壺腹部腫瘤T 分期的準確率約為81.7%。在良惡性膽管狹窄的鑒別上,EUS的診斷敏感性、特異性和準確率分別為94.1%、82.3%和88.2%,優于常規細胞學檢查[5]。GILJACA[6]等研究表明,EUS 診斷膽總管結石的敏感性為75%~100%,特異性為85%~100%。本研究結果顯示,EUS 診斷準確率達93.7%,與GILJACA[6]等研究一致。因此,相較于ERCP,EUS 是一種安全、準確的檢查方法,且成本更低。“中國ERCP 指南(2018 版)”[2]推薦,懷疑膽總管結石的患者建議使用EUS檢查來明確診斷。COTTON和FUSAROLI等[7-8]認為,EUS檢查對結石數量和大小的判斷有助于醫師規劃最佳治療策略。SHINOURA 等[9]發現,在接受ERCP 之前行EUS 檢查,可以預測ERCP 是否存在膽管插管困難,使內鏡醫師能針對性的實施計劃,如:設定ERCP操作時間限制、術前及時選擇內鏡技術更嫻熟的醫生、將患者轉診至上級醫院或技術更成熟的內鏡中心等,以提高內鏡治療的成功率,并最大限度地減少并發癥的發生。MARUTA等[10]研究發現,對于疑似膽總管結石的患者優先行EUS檢查可避免不必要的ERCP。一項薈萃分析得出了類似的結論,在ERCP前行EUS可使67.1%的患者避免ERCP,且EUS應用于治療性ERCP可明顯降低并發癥發生率(相對危險度=0.35)[11]。因此,在行ERCP 前,完善EUS檢查是非常重要的。

本研究中,有8 例患者術前診斷為膽總管結石,但ERCP 未能取出結石,另有10 例患者入院時腹部CT 考慮膽總管結石,但行EUS 檢查未發現結石,因而改變了治療策略,未行ERCP檢查。筆者認為,這18 例患者的結石直徑較小,已經自然排石,CT 呈現為偽影被誤認為是結石。由此可見,術前EUS檢查可協助明確診斷,避免不要的ERCP。

然而,對于有明確ERCP 適應證的患者術前行EUS檢查對ERCP 操作過程和患者的影響,目前研究尚無定論。有研究[12]報道,50例行ERCP的膽胰疾病患者中,一半的患者術前接受了EUS 檢查,結果顯示,兩組患者術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義,但使用EUS 可明顯縮短ERCP 手術時間[(31.2±0.7)和(48.5±0.7)min,P<0.05]。本研究顯示,術前行EUS不會改變術后并發癥發生率,但可明顯縮短簡單操作的手術時間,與RASHEED 等[12]報道相似。ERCP 術后并發癥的發生與內鏡操作熟練程度、插管難易程度、乳頭切開速度快慢、切緣凝固不足、造影劑注入胰管速度、劑量、既往有急性胰腺炎病史、膽胰管狹窄和膽胰管結構異常有關。LIAO等[13]研究發現,內鏡醫師每年行ERCP 的數量可影響術者所受的輻射劑量,開展ERCP數量少的內鏡醫師(小于200 次/年)操作時,患者術中所受輻射劑量明顯多于開展ERCP 數量多的內鏡醫師(98.30 和74.13 mGy,P<0.05)。本研究中,ERCP 操作均由高年資內鏡醫師完成,他們操作熟練度和習慣接近,這可能是兩組患者并發癥發生率相當的原因。ERCP 操作時間受尋找十二指腸乳頭開口時間、乳頭切開時間、取石難度、是否使用碎石器碎石和結石是否嵌頓等相關。高難度ERCP本身操作難度大、程序多、手術時間長,術前EUS檢查對總操作時間的影響可能并不明顯。由此推測,高難度ERCP的操作時間并不會因為使用了EUS 而縮短。對于低難度ERCP 手術來說,由于術前行EUS檢查,使術者對膽胰管結構和病變情況有了初步了解,從而縮短了手術操作時間,使得低難度ERCP手術時間較短。

既往有研究[14]表明,ERCP 輻射暴露水平受內鏡醫師經驗、插管困難、操作復雜程度、括約肌切開、胰膽管支架置入、球囊擴張和取石等干預措施影響。輻射劑量常與術中X線透視時間長短相關,可能導致白內障、不育、皮膚損傷、脫發和癌癥等風險。因此,減少術中輻射暴露一直是內鏡醫師關注的重點。本研究顯示,EUS+ERCP組的透視時間較單純ERCP組短,總輻射劑量較單純ERCP組少;進一步亞組分析發現,EUS+ERCP 組簡單操作和復雜操作的透視時間和總輻射劑量均少于單純ERCP組。隨著防護裝備的更新和X 線設備的改進,ERCP 輻射量已較前明顯減少。CHURRANGO 等[15]研究顯示,單次ERCP 中位X 線透視時間為72 s,中位輻射劑量約為14.95 mGy。本研究提示,術前應用EUS 可減少輻射劑量,這主要與減少了透視時間有關。筆者推測,術前EUS檢查使術者掌握了患者的病變情況,如:膽總管結石的數量、大小和位置,使術者操作所需的X線透視次數和時間有所減少,確認病變的透視次數亦可減少。因此,減少了患者和醫師的輻射暴露,從而減少了輻射損傷、降低了相應風險。

綜上所述,ERCP 術前行EUS 檢查不會改變術后并發癥發生率,但可減少操作時間,尤其是對于低操作難度的ERCP,且使用EUS 可減少術中透視時間和總輻射劑量。對于有明確ERCP 適應證的患者來說,若條件允許,筆者建議可在術前行EUS檢查。但本研究存在一定的局限性,是單中心回顧性研究,可能存在一定的偏倚,且研究例數和高年資ERCP內鏡醫師數量相對較少,可能對結果存在一定的影響,仍需進一步行多中心、大樣本隨機對照試驗來證實。