關節鏡下同種異體肌腱重建喙鎖韌帶與鎖骨鉤鋼板固定治療肩鎖關節脫位的療效對比*

徐文松,薛輝,李苗苗,馬微,崔陽,王文娟

(1.保定德潤醫院骨一科,河北保定071051;2.保定市第二中心醫院骨科,河北保定072750;3.保定德潤醫院中醫康復理療科,河北保定071051)

肩鎖關節脫位占關節脫位的12% 左右[1],Rockwood Ⅲ型和Ⅳ型肩鎖關節脫位易造成喙鎖韌帶斷裂,肩鎖關節的穩定性被破壞,此時需要手術進行韌帶重建。目前,臨床以鎖骨鉤鋼板固定為常見手術治療方式[2],但鋼板放置時間過長會限制患者肩關節活動,易造成肩峰下骨侵蝕和鋼板脫鉤等并發癥發生,過早取出又會導致脫位復發[3-4]。本研究通過關節鏡下同種異體肌腱重建喙鎖韌帶治療肩鎖關節脫位,達到了重建喙鎖韌帶及修復肩鎖關節功能的目的,并與鎖骨鉤鋼板固定治療進行了對比。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

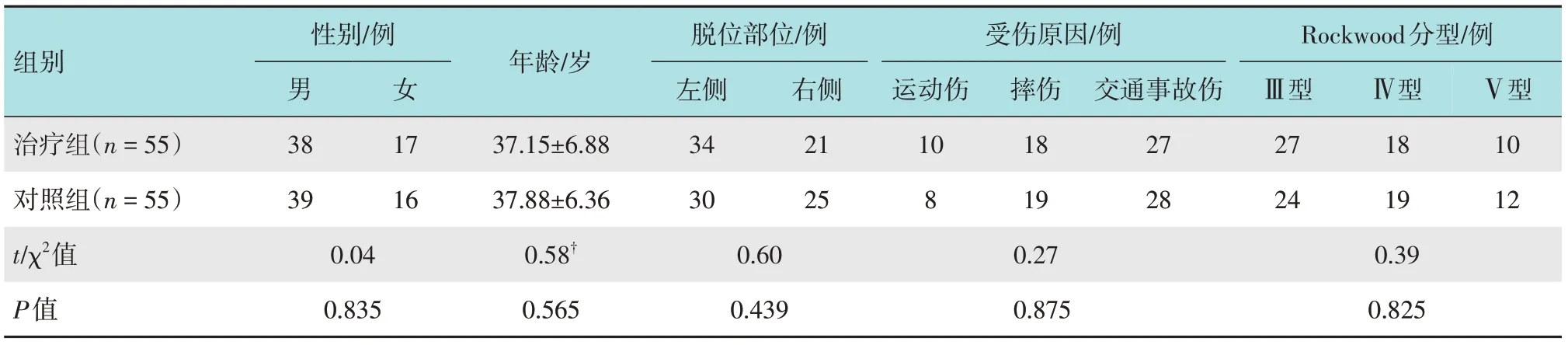

選取2016年3月-2019年6月保定德潤醫院收治的符合納入標準的患者110例,隨機分為治療組與對照組,各55例。本研究經醫院倫理委員會批準通過。治療組中,男38例,女17例,年齡22~60歲,平均(37.15±6.88)歲;左側脫位34 例,右側脫位21 例;受傷原因:運動傷10 例,摔傷18 例,交通事故傷27 例;Rockwood分型:Ⅲ型27例,Ⅳ型18例,Ⅴ型10 例。對照組中,男39 例,女16 例,年齡23~59歲,平均(37.88±6.36)歲;左側脫位30 例,右側脫位25 例;受傷原因:運動傷8 例,摔傷19 例,交通事故傷28例;Rockwood分型:Ⅲ型24例,Ⅳ型19例,Ⅴ型12 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general data between the two groups

納入標準:①患者肩鎖關節脫位前肩關節活動正常;②X 線片顯示均為新鮮的完全性肩鎖關節脫位,且為Rockwood Ⅲ型至Ⅴ型;③患者知情同意且資料完整。排除標準:①陳舊性肩鎖關節脫位,且為Rockwood Ⅰ型和Ⅱ型;②治療后再次脫位;③合并同側肩部其他損傷;④有精神和認知障礙;⑤臨床資料不全或中途退出本研究。

1.2 同種異體肌腱移植物的準備

將同種異體的半腱肌或脛前肌置入生理鹽水中復溫解凍30 min后,肌腱兩端分別用不可吸收縫線編織縫合作為手術中的牽引及固定線,備用。

1.3 手術方法

1.3.1 治療組 采用關節鏡下同種異體肌腱重建喙鎖韌帶治療。所有患者行氣管插管全身麻醉后取沙灘椅位,頭置May-field 頭架上,上半身與水平面成60°~70°夾角,頭偏向健側,在患肩上標記入路。術區經過消毒、鋪單、連接關節鏡線纜后,在患肩上建立肩關節鏡后方入路,插入關節鏡,檢查盂肱關節內有無結構損傷。關節鏡轉入肩峰下間隙,用離子刀清理滑膜等組織并逐漸顯露至喙突外側骨面,直至完全顯露喙突基底部(此時需注意避免喙突內側神經損傷)。肩鎖關節內側、喙鎖韌帶的鎖骨止點處做一長約3 cm 的切口,顯露鎖骨前后緣,用定位器確定位置并在關節鏡監測下朝喙突基底打入2枚克氏針(長1.5 mm),自鎖骨表面用空心鉆頭(直徑4.5 mm)沿克氏針建立兩個骨道,關節鏡監視下引入導引線,從而將移植物從鎖骨上的一個骨道引入,繞過喙突基底部從另一鎖骨骨道中穿出,復位肩鎖關節,拉緊韌帶并打結固定,同時對韌帶打結處進行縫合,剩余肌腱尾端加強縫合于肩鎖關節囊,用以加強并重建肩鎖關節。逐層縫合各切口,用吊帶將患肢前臂懸吊固定。

1.3.2 對照組 采用鎖骨鉤鋼板固定治療。患者的麻醉方法、體位同治療組。從鎖骨中外段至肩峰處做一弧形切口,將肩鎖關節充分暴露,可見鎖骨遠端明顯向外移位,探查并清除肩鎖關節內嵌入的淤血塊及破碎的軟骨盤,按壓鎖骨脫位的肩峰端,復位肩鎖關節。將鎖骨鉤鋼板鉤突緊貼肩峰下緣插入肩鎖關節后方的肩峰下,鋼板向下壓鎖骨,使鎖骨遠端齊平肩峰,肩鎖關節解剖復位,鋼板緊貼鎖骨外端上方骨皮質,并用螺釘內固定。最后沖洗傷口,逐層進行縫合。

1.3.3 術后處理 術后切口定期換藥,前臂吊帶懸吊6 周。術后第2 天指導患者進行手指、腕部活動,術后第3 天行上臂肌肉等長收縮訓練,術后第3 周行肩關節被動外展活動,第6周行主動上舉、主動外旋活動,但12 周內要避免做任何劇烈運動。對照組術后8個月取出鋼板。

1.4 觀察指標

①療效評價:于術后6個月、術后末次隨訪使用美國肩肘關節外科醫師協會評分(American Shoulder and Elbow Surgeons,ASES)、視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)對患者療效進行評價;ASES評分總分為100 分,得分越高表示肩關節功能越好;ASES= (10-肩關節疼痛得分)×5+(日常活動得分累加×5/3);VAS 評分(用VAS 標尺上的刻度來評估):0~20 mm 為無任何疼痛感覺;30~50 mm 為輕度疼痛,不影響工作和生活;60~80 mm 為中度疼痛,影響工作,但不影響生活;80~100 mm 為中度疼痛,疼痛劇烈,影響工作和生活;②手術指標:包括手術時間(傷后第1 次手術所用時間+取內固定所用時間)、出血量(傷后第1次手術時出血量+取內固定出血量)、住院時間;③喙鎖間隙:喙突至鎖骨切線側垂直距離;④并發癥發生情況。

1.5 統計學方法

選用SPSS 23.0 統計軟件處理數據,正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,行兩獨立樣本t檢驗,計數資料以例(%)表示,行χ2檢驗;非正態分布的計量資料采用中位數(四分位數)[M (P25,P75)]來表示,組間比較行秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效比較

2.1.1 ASES 評分 治療組ASES 評分明顯高于對照組,對照組鋼板取出后的肩關節功能明顯優于鋼板取出前(P<0.05)。利用ASES 評分評價兩組患者的優良率,治療組明顯高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者ASES評分和優良率比較Table 2 Comparison of ASES scores and excellent and good rate between the two groups

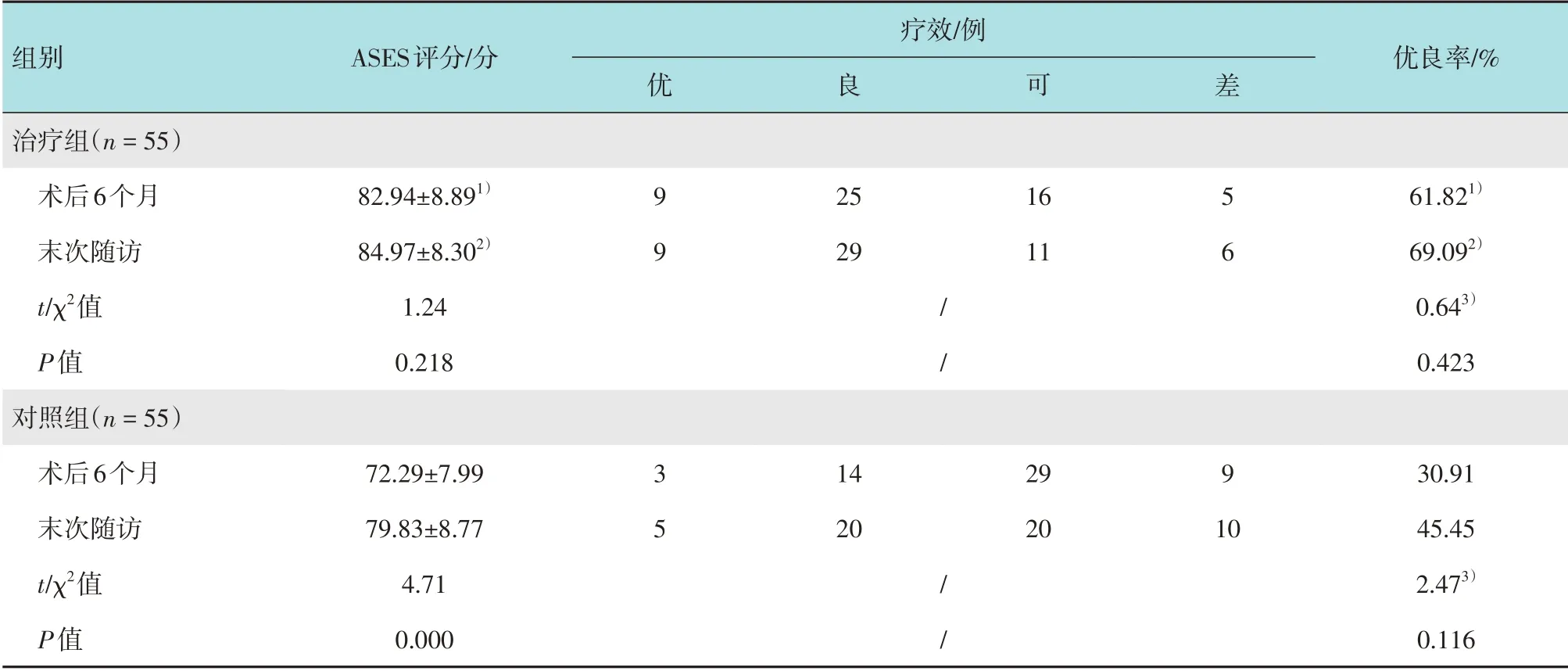

2.1.2 VAS 評分 治療組休息、活動時疼痛明顯輕于對照組,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組疼痛主要集中在活動時,在鋼板取出后疼痛明顯減輕。見表3。

表3 兩組患者VAS比較[mm,M(P25,P75)]Table 3 Comparison of VAS between the two groups[mm,M(P25,P75)]

2.2 兩組患者手術指標比較

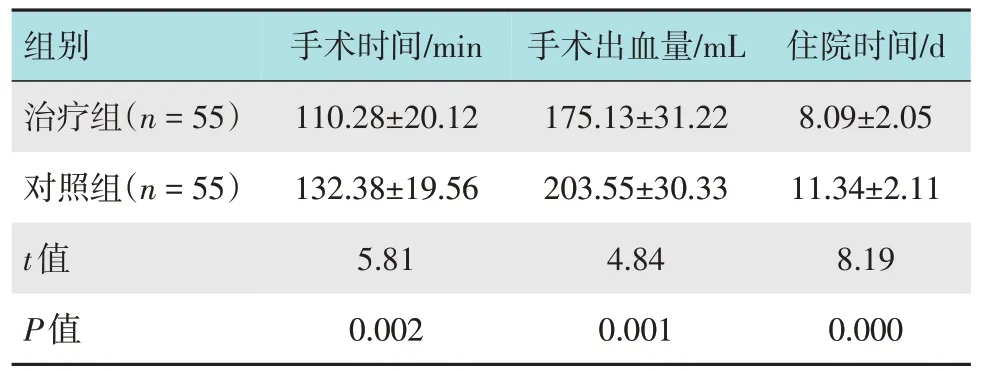

治療組手術時間和平均住院時間均較對照組短,手術出血量較對照組少,兩組患者比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者手術指標比較 (±s)Table 4 Comparison of surgical indicators between the two groups (±s)

表4 兩組患者手術指標比較 (±s)Table 4 Comparison of surgical indicators between the two groups (±s)

組別治療組(n=55)手術時間/min 110.28±20.12手術出血量/mL 175.13±31.22住院時間/d 8.09±2.05對照組(n=55)t值P值132.38±19.56 5.81 0.002 203.55±30.33 4.84 0.001 11.34±2.11 8.19 0.000

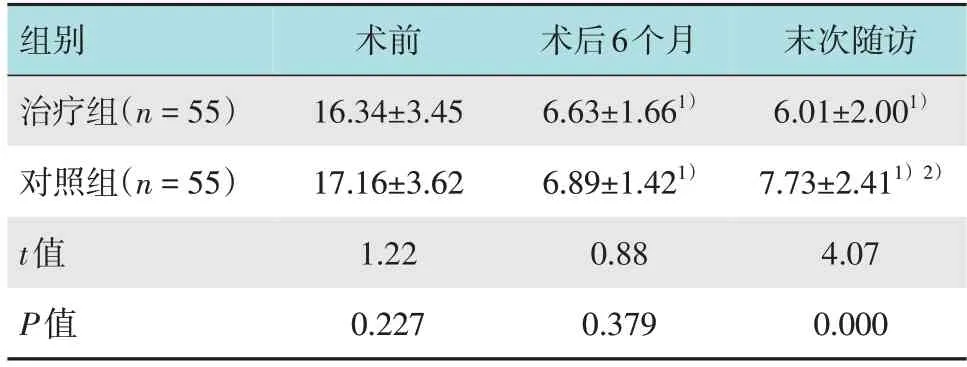

2.3 兩組患者喙鎖間距比較

治療組術后末次隨訪喙鎖間距明顯較對照組短,兩組患者比較,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組末次隨訪與術后6 個月比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者手術前后喙鎖間距比較 (mm,±s)Table 5 Comparison of the coracoid lock distance between the two groups before and after surgery (mm,±s)

表5 兩組患者手術前后喙鎖間距比較 (mm,±s)Table 5 Comparison of the coracoid lock distance between the two groups before and after surgery (mm,±s)

注:1)與本組術前比較,差異有統計學意義(P <0.05);2)與本組術后6個月比較,差異有統計學意義(P <0.05)

組別治療組(n=55)術前16.34±3.45術后6個月6.63±1.661)末次隨訪6.01±2.001)7.73±2.411)2)4.07 0.000對照組(n=55)t值P值17.16±3.62 1.22 0.227 6.89±1.421)0.88 0.379

2.4 兩組患者術后并發癥發生情況

對照組在術后7 個月有2 例發生鋼板脫鉤,手術取出鋼板后用吊帶懸掛固定,預后良好;治療組術后有1例發生喙鎖韌帶鈣化。兩組患者并發癥發生情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.5 典型病例

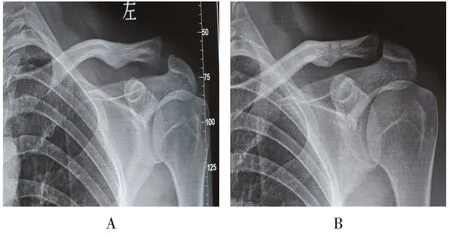

2.5.1 病例1 患者男,36 歲。因摔傷來本院就診,術前患側行肩關節正位X線片示:左側肩鎖關節脫位(Rockwood Ⅲ型)。患者無手術禁忌證,完善相關術前檢查與化驗后,于傷后4 d 行關節鏡下同種異體肌腱植入及喙鎖韌帶重建術。術后6個月,左肩傷口愈合好、無隆起、無琴鍵征,并可做外旋、上舉、內旋等動作,再次行左肩正位片顯示:肩鎖關節恢復良好。見圖1。

圖1 典型病例1Fig.1 Typical case 1

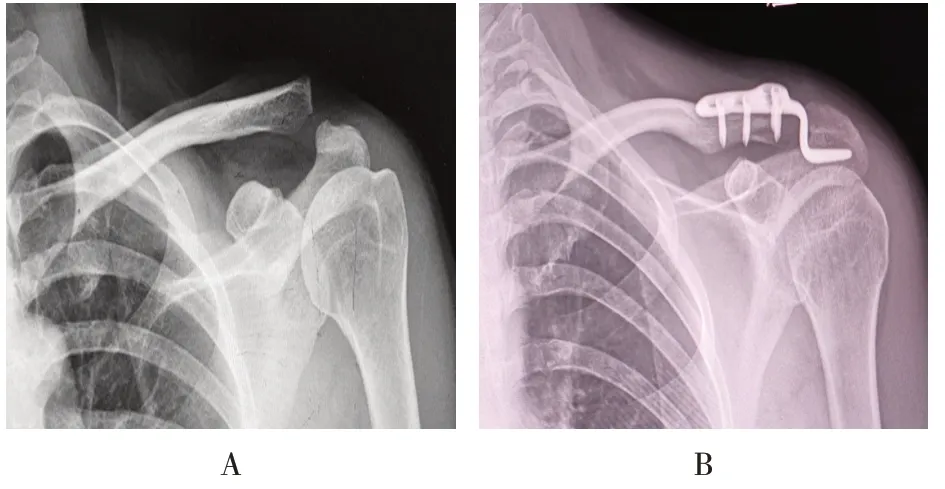

2.5.2 病例2 患者男,40 歲。因交通事故傷由120急救系統收入本院進行治療,患側立即行肩關節正位X線片示:左側肩鎖關節脫位(RockwoodⅤ型)。患者無手術禁忌證,在完善相關術前各項檢查與化驗后,于當天行鎖骨鉤鋼板固定治療,內固定術后當天及術后6個月行X線片示鎖骨關節復位滿意。于術后7個月取出鋼板后X線片示復位滿意。見圖2。

圖2 典型例病2Fig.2 Typical case 2

3 討論

按Rockwood分型可將肩鎖關節脫位分為6型,其中Rockwood Ⅲ型較為常見,對于是否進行手術治療、用何種手術方式尚存在爭議。既往動態重建手術(使用帶喙突尖的聯合腱移位至鎖骨作為動力重建)因康復期不能維持解剖復位而導致關節不穩定或關節炎,故不建議作為首次手術方法。喙鎖韌帶的修復與重建因固定作用不強使患者早期功能鍛煉時易發生再脫位。而鎖骨鉤鋼板固定在肩關節活動時會使鉤鋼板的鉤部在肩峰下活動,對肩峰下結構造成損傷,甚至會造成骨溶解或骨折[5],這也是本研究對照組患者鋼板取出前肩關節疼痛的原因。如何找出一種簡單、創傷小、有效率高的手術治療方法,是目前臨床所需要面對和解決的問題。

關節鏡下應用半腱肌肌腱重建喙鎖韌帶治療肩鎖關節脫位,臨床效果理想[6-8]。與開放手術相比,關節鏡手術的優勢在于:對斜方肌及三角肌剝離少,創傷小,可進一步探查肱盂關節是否存在合并韌帶點或軟骨損傷;視野開闊,可充分暴露喙突基底部的結構,使同種異體肌腱重建喙鎖韌帶更安全;術后恢復快[9-11]。本研究在關節鏡下使用同種異體肌腱穿過鎖骨骨孔、在喙突基底部繞過喙突重建喙鎖韌帶,以恢復韌帶水平面、冠狀面的穩定,術中僅需暴露肩鎖關節、喙鎖韌帶斷端、喙突基底部等,不會損傷肩關節其他組織結構,無需C 臂X 線機確認是否復位成功,避免了患者的輻射暴露,且治療組ASES 評分和優良率明顯高于對照組,休息、活動時疼痛明顯輕于對照組,手術時間和平均住院時間明顯短于對照組,末次隨訪喙鎖間距短于對照組,手術出血量少于對照組(均P<0.05),且兩組并發癥比較,差異無統計學意義(P>0.05)。筆者認為,與鎖骨鉤鋼板固定相比,關節鏡下同種異體肌腱重建喙鎖韌帶治療肩鎖關節脫位,效果顯著,安全可靠,與王云等[12]報道一致。

關節鏡技術優點諸多,但對于肩關節解剖結構的熟知度及操作技術要求高,學習曲線長,且無法對肩鎖關節軟骨進行徹底清理,術后可能會有殘留疼痛。因此,在實施關節鏡手術時需注意以下幾點:①應用定位器:建立鎖骨骨道首先要辨認開口位置,因鎖骨較窄,建議先鉆入克氏針,待確定進針點無誤后應用空心鉆開通骨道,防止發生醫源性骨折;②在關節鏡下喙突基底顯露過程中應避免對喙突內側神經血管結構造成損傷。

綜上所述,關節鏡下同種異體肌腱重建喙鎖韌帶治療肩鎖關節脫位,療效顯著,創傷小,可促進重建的韌帶組織、關節囊、肌肉附著處愈合,提高患者的生活質量。