子宮肌瘤患者應(yīng)用腹腔鏡手術(shù)治療的效果

魏冬梅

江蘇省如皋市中醫(yī)院婦科,江蘇如皋 226500

子宮肌瘤是否需要治療及采用何種方式治療,需以肌瘤大小、部位、年齡、癥狀、全身情況及生育要求等為依據(jù),進(jìn)行綜合判斷[1-2]。臨床對于無癥狀子宮肌瘤者,特別是近絕經(jīng)期婦女,通常會采用期待療法治療,對于肌瘤體積較小、不適合行手術(shù)治療者,通常會采用性激素拮抗藥物進(jìn)行治療,以此來改善癥狀,促使肌瘤體積縮小,但通常難以根治或者消除肌瘤[3-4]。為此,手術(shù)依舊是現(xiàn)階段治療子宮肌瘤的主要方式,其中子宮肌瘤剔除術(shù)較為常見。子宮肌瘤剔除術(shù)又包括開腹子宮肌瘤剔除術(shù)與腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù),但開腹子宮肌瘤剔除術(shù)會給患者帶來較大手術(shù)創(chuàng)傷,術(shù)后疼痛高,恢復(fù)慢,可能引發(fā)切口裂開、切口感染及切口疝等一系列并發(fā)癥[5-6]。近年來,越來越多醫(yī)療機構(gòu)認(rèn)識到了腹腔鏡手術(shù)的微創(chuàng)性,相較于傳統(tǒng)開腹手術(shù),腹腔鏡手術(shù)具有瘢痕小、術(shù)后恢復(fù)快、復(fù)發(fā)率低及并發(fā)癥少等優(yōu)點[7-8]。鑒于此,為了提高子宮肌瘤治療效果,促進(jìn)術(shù)后恢復(fù),該研究在該疾病治療中采用腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù),并將其與開腹子宮肌瘤剔除術(shù)的治療效果進(jìn)行對比,并將2018年2月—2021年2月在該院接受治療的118例子宮肌瘤患者作為研究對象,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取在該院接受治療的118例子宮肌瘤患者作為研究對象,以隨機數(shù)字表法將患者分為兩組,每組59例。甲組年齡26~46歲,平均(39.85±5.19)歲;肌瘤直徑4~10 cm,平均(7.56±0.69)cm;多發(fā)肌瘤、單發(fā)肌瘤患者分別有35例、24例;肌壁間肌瘤、闊韌帶肌瘤、漿膜下肌瘤、黏膜下肌瘤患者分別有35例、6例、5例、13例。乙組年齡25~47歲,平均(39.89±5.21)歲;肌瘤直徑3~9 cm,平均(7.51±0.62)cm;多發(fā)肌瘤、單發(fā)肌瘤患者分別有37例、22例;肌壁間肌瘤、闊韌帶肌瘤、漿膜下肌瘤、黏膜下肌瘤患者分別有36例、5例、6例、12例。兩組一般資料對比,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。研究經(jīng)醫(yī)學(xué)倫理委員會批準(zhǔn)。納入標(biāo)準(zhǔn):①知情同意;②確診為子宮肌瘤;③術(shù)前未采用激素類藥物進(jìn)行治療;④符合麻醉與手術(shù)適應(yīng)證。排除標(biāo)準(zhǔn):①中途退出者;②伴有神經(jīng)系統(tǒng)疾病者;③患有內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病者;④患有哮喘等慢性疾病者;⑤合并子宮內(nèi)膜異位癥與卵巢囊腫者;⑥術(shù)前凝血功能異常者;⑦合并免疫系統(tǒng)疾病者。

1.2 方法

兩組患者術(shù)前均完善腹部B超或陰道B超、心電圖、免疫功能、肝腎功能、凝血功能及血常規(guī)等檢查,并囑咐其術(shù)前禁飲禁食12 h,行灌腸處理,全麻生效后,采用改良膀胱截石位,行常規(guī)消毒處理,尿道內(nèi)留置尿管。

甲組行開腹子宮肌瘤剔除術(shù),于腹正中線做一手術(shù)切口(10 cm),將腹壁各層逐層切開,進(jìn)入到腹腔內(nèi)部,對子宮及其附件進(jìn)行仔細(xì)探查,對子宮肌瘤位置、大小及數(shù)目進(jìn)行了解,同時觀察其是否和周邊粘連,腸管采用紗布墊好,手術(shù)視野充分暴露;子宮托出至腹腔外部,將20μ宮縮素注入肌瘤周圍,以此來將出血量減少;于子宮漿膜層縱行切開,然后再切開肌核包膜,切緣采用止血鉗提起,從包膜下開始行鈍性分離處理,逐一剔除肌核;行縫扎止血操作,仔細(xì)查看腹腔之后,將腹壁各層逐一縫合好;仔細(xì)記錄取出的子宮肌瘤數(shù)目,常規(guī)送往病理檢查。

乙組行腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù),將舉宮器放置于宮內(nèi),在臍輪上緣做一手術(shù)切口(1 cm),將皮膚切開,采用氣腹針進(jìn)入腹腔,建立二氧化碳?xì)飧梗捎么┐提槪?0 mm)進(jìn)行穿刺,放置腹腔鏡,另外再選用一個穿刺針(5 mm)在右側(cè)下腹部進(jìn)行穿刺,左側(cè)下腹部分別取兩個穿刺點進(jìn)行穿刺(5、10 mm);如果帶蒂漿膜下肌瘤蒂直徑<1 cm,可將瘤蒂直接關(guān)閉,行雙極電凝處理,將瘤體摘下;如果>1 cm,可采用線圈對其進(jìn)行套扎,在其上方1 cm剪斷,將瘤體摘下,電凝止血瘤體殘端。如果屬于肌壁間肌瘤,將12 U垂體后葉素注入宮體部位,肌瘤包膜、宮底部肌瘤表面子宮肌層采用單極鉤切開,挖除肌瘤,子宮肌層行8字縫合,對子宮漿膜層進(jìn)行連續(xù)縫合,肌瘤采用肌瘤鉆分別取出;仔細(xì)檢查創(chuàng)面沒有活動性出血后,采用生理鹽水對盆腔進(jìn)行反復(fù)沖洗,將粘連材料放置于創(chuàng)面,盆腔內(nèi)留置引流管,放氣后對各穿刺點進(jìn)行常規(guī)縫合;仔細(xì)記錄取出的子宮肌瘤數(shù)目,常規(guī)送往病理檢查。

兩組患者術(shù)后均行補液、抗感染治療。

1.3 觀察指標(biāo)

對比兩組手術(shù)相關(guān)指標(biāo)、并發(fā)癥發(fā)生情況與疾病復(fù)發(fā)率,其中手術(shù)指標(biāo)包括術(shù)中出血量、手術(shù)時間、術(shù)后肛門排氣時間、術(shù)后視覺模擬評分法(VAS)評分、下床活動時間、住院時間。其中VAS評分[9]在0~10分之間,疼痛度與得分成正比;并發(fā)癥包括切口感染、切口出血、氣腫、盆腔粘連等;疾病復(fù)發(fā)判定標(biāo)準(zhǔn)[10]:術(shù)后3個月行B超檢查,未發(fā)現(xiàn)肌瘤,術(shù)后6個月再次行B超檢查時發(fā)現(xiàn)肌瘤,則可判定為復(fù)發(fā)。

1.4 統(tǒng)計方法

采用SPSS 20.0統(tǒng)計學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計量資料的表達(dá)方式為(±s),采用t檢驗;計數(shù)資料的表達(dá)方式為[n(%)],采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組手術(shù)指標(biāo)比較

乙組各項手術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于甲組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術(shù)指標(biāo)比較(±s)Table 1 Comparison of surgical indicators between the two groups(±s)

表1 兩組手術(shù)指標(biāo)比較(±s)Table 1 Comparison of surgical indicators between the two groups(±s)

組別甲組(n=59)乙組(n=59)t值P值手術(shù)時間(min)69.96±3.63 60.12±1.28 19.637<0.001術(shù)中出血量(mL)142.25±5.96 62.15±5.23 77.593<0.001術(shù)后肛門排氣時間(h)29.96±4.18 17.11±2.18 20.938<0.001術(shù)后VAS評分(分)4.15±0.86 2.18±0.19 17.182<0.001下床活動時間(h) 住院時間(d)25.63±3.69 9.63±2.18 28.675<0.001 7.85±1.96 6.12±1.03 6.002<0.001

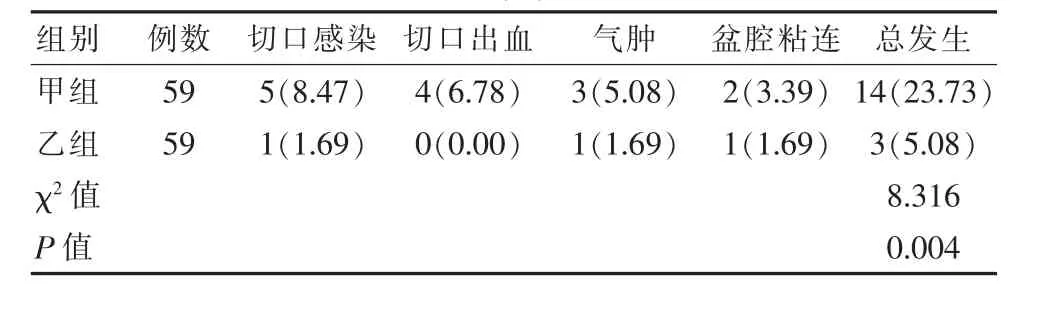

2.2 兩組并發(fā)癥發(fā)生情況比較

與甲組(23.73%)比較,乙組并發(fā)癥發(fā)生率(5.08%)更低,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組并發(fā)癥發(fā)生情況比較[n(%)]Table 2 Comparison of complications between the two groups[n(%)]

2.3 兩組疾病復(fù)發(fā)率比較

與甲組(25.42%)比較,乙組疾病復(fù)發(fā)率(3.39%)更低,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組疾病復(fù)發(fā)率比較Table 3 Comparison of disease recurrence rates between the two groups

3 討論

子宮肌瘤屬于一種常見的婦科疾病,發(fā)病率高,是指因子宮平滑肌組織增生而形成的一種良性腫瘤,主要表現(xiàn)為下腹部疼痛、白帶異常及月經(jīng)異常等[11-12]。該疾病的發(fā)病原因錯綜復(fù)雜,通常認(rèn)為和性生活紊亂、不潔性生活、不良情緒、雌性激素水平過高及生活污染等因素相關(guān)[13-14]。大部分子宮肌瘤患者不會出現(xiàn)明顯的臨床癥狀,一般在超聲檢查或者盆腔檢查時被發(fā)現(xiàn),如果出現(xiàn)癥狀,那么和肌瘤生長速度、生長部位、是否出現(xiàn)并發(fā)癥及是否變性存在密切相關(guān)性,和肌瘤數(shù)目及大小之間的相關(guān)性相對較小。患有多個漿膜下肌瘤患者可能不會有臨床癥狀出現(xiàn),而存在1個較小黏膜下肌瘤患者可能會有月經(jīng)量過多、不規(guī)則陰道出血等癥狀出現(xiàn)。近年來,我國子宮肌瘤患者數(shù)量明顯增多,這對女性生活質(zhì)量產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,亟需尋找一種科學(xué)有效的方式進(jìn)行治療[15]。

現(xiàn)階段,外科手術(shù)依舊是臨床治療該疾病的主要方式,經(jīng)子宮肌瘤剔除術(shù)可將患者生育能力與子宮保留[16]。該研究便針對開腹子宮肌瘤剔除術(shù)與腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行了對比探究,結(jié)果顯示,乙組術(shù)后肛門排氣時間為(17.11±2.18)h,術(shù)后VAS評分為(2.18±0.19)分,下床活動時間為(9.63±2.18)h,住院時間為(6.12±1.03)d,短于甲組(P<0.05),提示相較于開腹子宮肌瘤剔除術(shù),腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù)的術(shù)中出血量少,手術(shù)時間短,術(shù)后疼痛輕,恢復(fù)快。湯永蓉等[8]學(xué)者也經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),觀察組術(shù)后肛門排氣時間為(17.12±1.67)h,術(shù)后VAS評分為(2.27±1.39)分,下床活動時間為(9.69±1.8)h,住院時間為(6.21±1.89)d,短于對照組(P<0.05),這與該研究結(jié)果高度一致。究其原因,腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術(shù)通過將腹腔鏡置入,可清楚了解各組織及血管的解剖結(jié)構(gòu),減輕對周邊組織造成的損傷,減少術(shù)中出血量,降低術(shù)后復(fù)發(fā)風(fēng)險性與并發(fā)癥發(fā)生率,促進(jìn)術(shù)后快速恢復(fù),縮短住院時間[17-18]。其次,該研究結(jié)果還顯示,腹腔鏡組并發(fā)癥發(fā)生率低于甲組,考慮可能是因為腹腔鏡穿刺孔小,能夠避免直接暴露腹腔,同時術(shù)中對其他臟器產(chǎn)生的影響小,進(jìn)而降低并發(fā)癥發(fā)生率。

綜上所述,子宮肌瘤患者行腹腔鏡手術(shù)治療的手術(shù)效果理想,術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生率、疾病復(fù)發(fā)率低。