現代學徒制在高職石化類專業群人才培養中的探索與實踐

陳 卓 王 偉 肖宜春

(湖南石油化工職業技術學院,湖南 岳陽 414118)

湖南石油化工職業技術學院是我國教育部首批現代學徒制試點單位,石油化工技術專業是首批試點專業之一,學院與H企業進行深度產教融合,對石油化工技術專業現代學徒制人才培養模式進行探索。校企雙方共同構建了“兩主體四融合六共建”的專業人才培養模式,重構了基于崗位工作過程“課崗交融”的現代學徒制課程體系,校企“雙導師”共同開發系列項目化課程及教學資源,以全方位、多樣化的教學要素來保證教學內容的落實,著力培育“新時代”石化工匠[1]。

石油化工技術專業是湖南石油化工職業技術學院的傳統優勢專業,在新技術、新工藝迅速發展的時代,石油化工技術專業在要求基層操作人員完成基本的操作的同時,對其他各方面的要求也越來越高。傳統“師帶徒”的人才培養模式已無法滿足產業轉型升級對技術技能型人才的培養要求。現代學徒制是傳統學徒制的傳承和發展,可以讓學生在學校學習的同時,也接受新型的人才培養模式,期望通過試點來穩定基層員工來源、縮短培訓上崗周期、提高職業生涯的穩定性。

1 現代學徒制人才培養模式的實踐

1.1 明確“新時代”石化工匠培養目標

為進一步深化產教融合、創新校企協同育人機制,培養滿足區域經濟發展和石化產業轉型升級需要的高素質技術技能型人才,2016年1月,校企共同成立首批“H班”,學校專業帶頭人及骨干教師先后多次到H企業進行調查研究,并多次召開人才培養研討會。學校的導師在去企業實踐時,不僅要加強自身學習,還需與企業相關專業的技術人員進行交流,以保證可以做到有效對接相關技術部門與核心崗位的需求,進一步明確專業培養目標:本專業旨在培養擁護黨的基本路線、方針和政策,德、智、體、美、勞全面發展,具有良好的職業道德和人文素質,掌握聚酯崗位(群)專業知識和專業技能,能從事聚酯生產操作、產品質量檢測、生產技術管理、安全生產管理等工作,具有“人文素質、石化特質、勞模潛質”的“新時代”石化工匠。

1.2 構建“二四六”人才培養模式

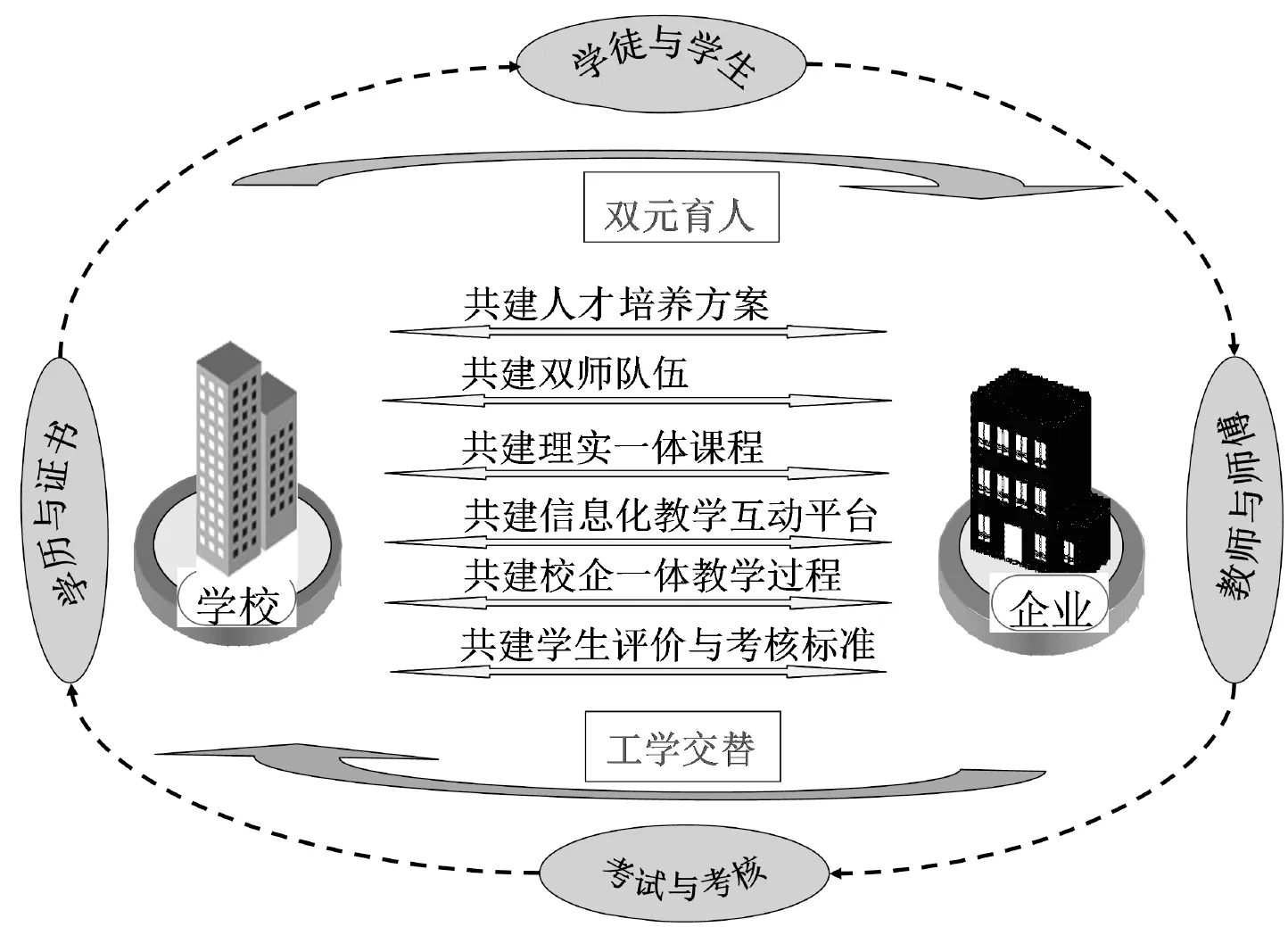

湖南石油化工職業技術學院與H公司共同構建了“兩主體四融合六共建”的“二四六”現代學徒制人才培養模式(如圖1)。其中,“兩主體”是指學校和企業兩個培養主體;“四融合”是指學生與學徒、教師與師傅、學歷與證書、學校考核與企業評價融合;“六共建”是指共建專業人才培養方案、共建雙師隊伍、共建理實一體化課程、共建信息化教學互動平臺、共建校企一體教學過程、共建學生評價與考核標準。

圖1 “二四六”現代學徒制人才培養模式示意圖

1.3 基于崗位需求,重構現代學徒制課程體系

石油化工技術專業課程體系以專業培養目標和企業化工工藝操作、化工分析操作、DCS操作、公用工程4個崗位能力需求為原則,將職業素質養成教育和人文素養教育貫穿于人才培養的全過程,錘煉職業技能,培育“工匠精神”,通過崗位職責分析、工作任務導向、職業能力培養等步驟重構基于崗位工作過程“課崗交融”的現代學徒制專業課程體系。

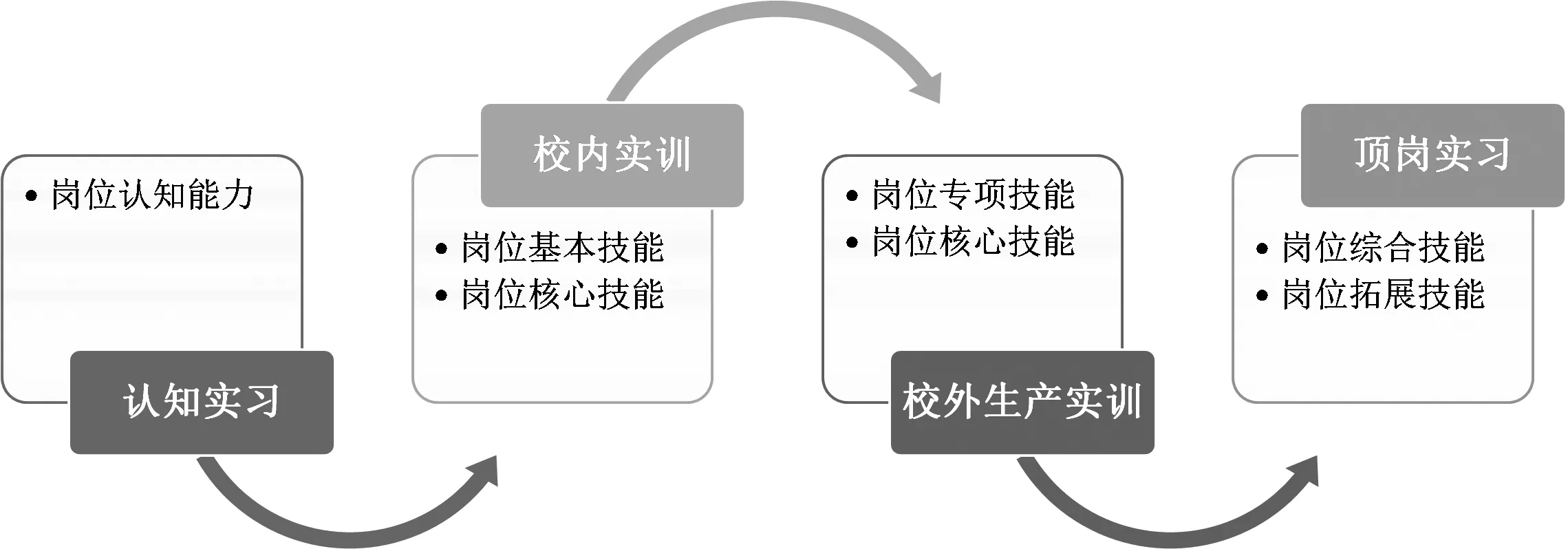

根據現代學徒制人才培養模式,結合化工技能成長規律,構建了“認知實習-校內實訓-校外生產實訓-頂崗實習”的能力層次遞進式實踐教學體系(如圖2)。校企共同參與實踐教學,共同開發了基本技能實訓項目、專業技能實訓項目和綜合實訓項目,實踐教學課時占專業總課時的50%以上。

圖2 “能力遞進式”的實踐教學體系

1.4 基于學徒制人才培養模式要求,修訂專業課程標準

校企雙方共同分析崗位能力要求,統籌規劃教學內容,合理規劃現代學徒制企業課程,從企業認知、崗位輪訓、崗位訓練等層面來安排認知實習、專業基礎課程、專業核心課程等環節的教學內容和要求,對高聚物生產技術、石油化工產品生產技術、石油化工安全技術等7門專業核心課程的課程標準進行了修訂和完善。

1.5 校企合作開發系列項目化課程資源

積極推動了由企業人力資源部門牽頭、企業導師與學校導師共同主持課程資源開發的機制體制的建立。參照課程標準,與企業的實際崗位工作要求相結合來編寫項目化教材,打破傳統的教材根據章節編寫的方式,以全方位、多樣化的要素來保障教學的有效落實,將企業新方法、新內容、新規范、新標準等編入相關教材,開發了“催化劑的使用”“酯化、預縮聚”“熱媒系統”等具有行業特色的校企合作項目化課程資源,確保學生(學徒)所學內容與企業需求無縫對接。

2 現代學徒制存在的問題與建議

2.1 多方利益保障難

現代學徒制人才培養的周期較長,各企業培養的人才都為自己所用。部分中小型企業無法預見市場變化,常由于市場形勢的變化,導致企業用人需求減少,這時人才培養過程將可能被迫終止,進而導致學校與學生的利益受損;學生(學徒)畢業后,僅靠三方協議難以約束學生,合作企業利益也難以保障[2]。

因此,建議國家出臺相關政策和措施,從經費投入和稅收減免等方面對采用現代學徒制的企業進行扶持和鼓勵,并督促落實相關政策。同時,相關行業應加強對企業的指導,對相關行業的用人要求進行積極有效的調研,為現代學徒制推行的人才需求提供準確的預測。

2.2 標準和制度的權威性與約束力不強

現代學徒制培養限于個別學校與個別企業合作,校企共商共建的標準、制度,雖然針對性強,但缺少政府組織和行業的認可,執行難度較大,不利于現代學徒制的后續推進。

因此,建議政府相關部門和行業出臺有關現代學徒制實施的各項原則性的標準、制度,各個學校和企業在此原則性標準、制度的基礎上,結合各自的實際情況,制定切實可行的標準和制度并貫徹落實,從而使現代學徒制人才培養工作規范、有序地全面推行和開展。

3 現代學徒制的優化方向

3.1 創新培養滿足企業需求的復合型人才

人工智能、大數據、智能制造等新興產業的發展,將快速推進傳統行業的轉型升級。學院將緊跟時代發展,在石油化工技術專業的人才培養方案中增加大數據知識模塊,在服務合作企業的同時提升合作企業。在試點專業率先探索實施“1+X”證書制度,突破一個專業的學生只取得與專業領域相關證書的傳統,認真調研分析崗位所需的知識和技能,使學生可獲取多個相關專業領域證書[3]。以石油化工技術專業為例,目前在校學生大多報考化工總控工技能等級證書,未來可拓展到化工分析工證、石化數字化管理師證等。

3.2 進一步完善現代學徒制工作機制

以符合校企實際、促進試點工作有效推進為出發點,進一步完善校企成本分擔機制,學校主動幫企業解決實際問題和培養能夠解決實際問題的學生(學徒),激發合作企業參與成本分擔的內生動力。在試點工作推進的過程中,根據校企導師的需求和特點,制定有針對性的導師培養、考核與激勵制度,提高校企導師參與學生(學徒)培養的積極性。學院鼓勵專業與行業、企業通過組建現代學徒制特色學院、產業學院、混合學院等形式,整合資源,探索雙主體、多主體辦學,為現代學徒制工作搭建平臺[4]。

3.3 注重引入現代化教學手段

為了及時掌握學生(學徒)學習情況,適應現代學徒制校企兩地人才培養的特點,要引入質量監控云平臺,導入現有標準和制度,對學生(學徒)進行在線教學。為了讓學生(學徒)能夠及時學習和鞏固專業知識,讓其學習不受空間限制,為后續彈性學制的實施打下較好的基礎,學院將全力推進在線教育平臺建設工作,進一步充實平臺教學內容[5]。

3.4 創新教學評價模式

學校與企業共同制定教學評價模式,真正實現“評價主體多元化、評價方法多樣化、評價內容標準化”的目標。

3.4.1 評價主體多元化

校企共同成立學生、專任教師、企業專家參與的教學質量監控組織,對學生思想素質、文化素質和職業能力等形成多元開放的人才培養質量評價機制。課程評價方面,改革教師單一評價的方式,采用學生自我評價、小組評價、教師評價等多種評價方式,有效激發學生學習積極性,從而提高教學效果。

3.4.2 評價方法多樣化

采用過程評價與結果評價、診斷性評價與形成性評價、單項評價與綜合評價、學生評價和教師評價相結合的方式。對思想道德素質、職業能力進行單項評價;對于人文素質課程、公共基礎課程,對學生進行過程考核與理論考試;對于專業基礎課、專業核心課、專業拓展課程,采取理論考試、仿真測試、實訓操作考評和企業技能操作考核相結合的方式進行評價。

3.4.3 評價內容標準化

課程評價內容包括學習態度、日常表現、職業素養等方面。評價內容需以文化素質和操作技能為核心,真實反映學生的職業能力和綜合素養。課程與各項目考核方面,需嚴格制定考核標準,并根據企業生產要求和國家職業標準進行考核。實崗訓練的評價,應由學生提交資料的評定成績、學生畢業答辯成績和企業指導師傅的評定成績按比重加權平均計算而得,其中企業指導師傅對學生實崗訓練成績的評定占主要比重。

4 結語

高職院校的現代學徒制人才培養模式是校企合作更深層次的一種體現,其特色是可以讓學生將學習與工作相結合,使學生能更早地在企業和社會中得到鍛煉;該模式的優勢在于資源可以共享、互補共贏,為高素質人才的培養提供了保證。通過校企合作,進行現代學徒制聯合培養,構建校企合作長效機制,在搭建校企合作育人平臺的過程中,實現了校企雙主體育人。校企雙方對課程體系進行優化,采用工學交替的培養模式,校企雙導師共同授課,學徒在崗位學習成才更容易實現,學徒的職業崗位適應能力和技能水平得到了較大提高,從業核心競爭力顯著增強。