借感知之筏 抵美術鑒賞之岸

孫霞

摘 要:隨著《新課程標準》改革不斷的深入,小學美術欣賞課在美術課程中的作用越來越重要。本文圍繞小學美術學科核心素養的特點,以《搗練圖》教學為例,進行深入的教學分析,從搭建賞析架構、提升賞析技能、拓展賞析途徑等三個方面來進行解析和反思,從中來探究小學美術欣賞課有效的教學策略,使教學內容和課堂形式進行有機地鏈接和整合,激發學生對美術欣賞課的學習興趣,提升學生的鑒賞能力,不斷提高學生的審美素養。

關鍵詞:認知 感知 鑒賞

《新課程標準》指出:學生通過對自然美、美術作品和美術現象等進行觀察、描述和分析,逐步形成審美趣味和美術欣賞能力。但是,當前小學生的審美意識不夠完善,對于作品不能主動探究,只是簡單的看畫、品畫。學生往往把“欣賞·評述”課的重點放在欣賞上,而忽視了評述能力,導致兩者之間分離。教師教學方法單一,呈現欣賞的作品層次不高,教師不重視學生的欣賞能力造成學生美術素養欣賞水平沒得到開發。本文以五年級《搗練圖》為例,授課的對象是小學五年級的學生,教師要改變角度來引導學生欣賞作品,選擇合適的教學模式,激發學生的學習興趣,培養學生深度思考的能力,深層次地欣賞和了解美術作品的內涵,不斷積累學生的美學知識和識讀經驗,以及語言表述能力。在美術課堂中,師生通過互動合作來體會美術作品的情感、氣氛以及形式語言,有效的教學策略可以幫助學生提高審美鑒賞能力。

一、依據認知水平,搭建賞析架構

美術欣賞是小學美術教學內容中重要的組成部分,欣賞一幅傳世名作不單是掌握這幅作品的基礎知識,還要更深入地了解這幅作品所傳達出來的情感和思想。這就需要教師在基于學生認知水平的基礎上采用合適的教學策略。精心設計的教學目標、教學重難點是高效課堂的前提和保障。

(一)精準把握認知,實現高效欣賞

課堂教學要以學生為主體,充分了解學生才能有針對性地開展教學,才能有效地完成教學任務。《搗練圖》屬于“欣賞·評述”學習領域的內容,教授對象為五年級學生。這個階段的學生已經有很多知識和經驗的累積,但是教師要在課堂教學過程中幫助學生激發這些經驗,引導學生深度學習。根據這個階段學生的身心特點以及他們的認知能力,精心地設定符合學生審美能力范圍的目標。

《搗練圖》是唐代畫家張萱的作品,是一幅工筆重設色畫,表現貴族婦女搗練縫衣的工作場面,也是盛唐時一幅重要的風俗畫,在構圖、技法、墨色、細節等方面無不體現了畫家高超的繪畫造詣,每一個方面都可以作為課堂教學重點內容來引導學生深入學習。但是在一節課中每個方面都面面俱到是不現實的,這就要求教師在備課的時候能了解學生認知能力的起點,掌握學生審美能力的發展情況,精準地抓重點,有效整理和提煉知識點。學習此課前,學生根據前幾冊的教材對于欣賞課的賞析已經有了初步的了解,為《搗練圖》的學習打下基礎,教師可以引導學生通過圖像解構的方法來探究畫面的形式美感,通過學習單探究的方式來深度賞析作品。精準地把握認知可以優化教學設計,提高課堂效率。

(二)精準定位認知,實現明晰路徑

上好一堂欣賞課的前提是明確教學目標,這樣才能保證課堂教學質量。《搗練圖》應該從第三學段(5—6年級)“欣賞·評述”學習領域中尋找課程目標,教學目標明確地指出了教學的主攻路線,制定教學目標影響著教學策略的選擇和教學的深度。筆者將本課的教學目標制定如下。

1.欣賞中國傳世名作,了解《搗練圖》的文化內涵與藝術魅力,學習運用美術語言感受中國傳世名作的藝術特點。

2.通過視頻欣賞、圖例解構、比較分析、觀察探索等方法,欣賞《搗練圖》的藝術魅力,以提高對中國傳世名作的鑒賞能力。

3.學習《搗練圖》的創作形式和內容,感受中國傳世名作帶給后人的文化價值與精神動力,培養熱愛民族藝術的美好感情。

在教學目標的基礎上,本課的教學重難點是讓學生通過對人物分工勞作動態的欣賞、仕女工筆畫的線條設色特點以及構圖的解構分析來了解唐代的繪畫藝術風格,在欣賞與評述中感受中國傳世名作的文化與藝術魅力。

制定教學目標一定要根據教學內容、師生特點、教學環境等合理、具體、明確、科學、可操作、有針對性地制定,這樣直接提升了課堂教學活動的有效效果,有利于培養學生的創新思維,激發學生的內驅動力,促進他們的身心健康發展,展現課堂的教學價值。

二、不斷感知體驗,提升賞析能力

巧妙地設計教學環節可以激發學生的學習興趣,興趣是最好的老師,因而在課堂教學中激發學生的學習興趣就顯得尤為重要。教師的教是為了學生的學,而學生是學習的主體,所以每一個環節都可以設計得巧妙而又精彩,使課堂更具有實效性。當學生對學習欣賞課有了濃厚的學習興趣,就會帶著強烈的學習欲望而投入到課堂學習活動中去。

(一)還原作品情境,親身感知場景

《搗練圖》是一幅橫向的長卷式的中國畫,學生觀看后第一印象會覺得這是一幅勞動場景的作品,畫面中出現很多女子正在辛勤地勞作。為了調動學生的學習積極性,筆者在導入部分設置了一個“猜猜我是什么寶貝”的小環節,以一個古代的熨斗為切入點,讓學生通過看一看、摸一摸、猜一猜這個熨斗來調動學生已有的知識和經驗,學生瞬間把大腦中抽象的知識變為具體的內容,全身心地投入到學習活動中,然后了解古代人是如何用熨斗來熨燙衣物,之所以了解得很詳細,因為有一幅畫告訴了我們,那就是《搗練圖》。這種帶著與本堂課有關的具體實物的導入方法是較為直觀有效的能調動學生積極性的辦法。

接下來根據學習單上的問題分小組進行討論,如:分析作品上的人物都在做什么?可以把作品分成幾個部分?能否用簡短的話語來談談對這幅作品的第一印象。這三個問題都需要小組合作討論,這樣的教學讓學生主動參與到課堂教學中去。讓學生帶著這些問題去賞析作品,以“問題探究”的方式,引導學生主動探究作品內容,初步品味作品內涵和了解唐代繪畫藝術的特點。

(二)還原作品語言,深化感知細節

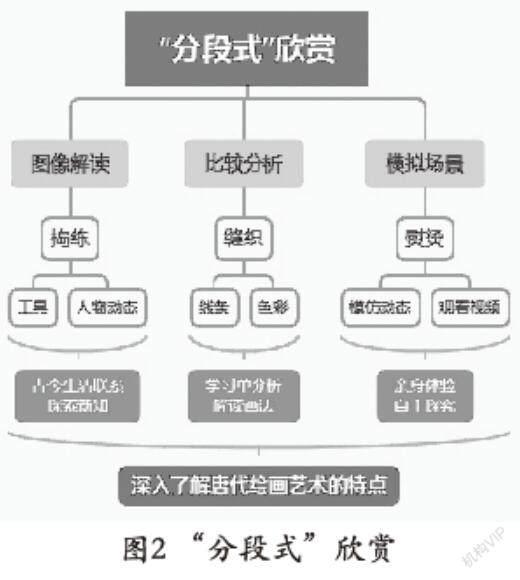

欣賞中國畫可以采用“分段式”欣賞法,《搗練圖》可分成搗練、縫織、熨燙3個部分,筆者在這個環節對作品進行了“圖像分解”,三個部分都有其重點,例如搗練部分重點在工具和人物的動態上,中間細、兩邊粗的工具特點符合人體工學,中間細使得人物在勞動的時候握起來更舒適,兩邊粗增加了木棒與練的面積,提高了工作效率。其中一位貴族婦女挽起衣袖說明她們在工作時的狀態是干勁十足,工作很賣力。之后進行古今生活聯系,像這樣的勞動場景現代也可以看到,比如一些少數民族的風俗活動,現代的打年糕。古代的時候使用工具是在搗練做衣服,現代使用工具是在做吃的食物,這是一種勞動的傳承,這是一種文化的傳承。教師以身邊熟悉的事物為例,可以引導學生主動思考,也調動了學生已有的知識和經驗。這一部分是教師引導學生學習,教師成了學生學習過程中的組織者,引領著學生去探索新知。

在縫織部分重點讓學生通過學習單上的問題“比較分析”線條粗細、形態、顏色之間的關系。唐代仕女工筆畫的用線非常細膩流暢,用色也很漂亮柔和,有明顯的對比,整體顯得非常和諧統一。線條的墨色與人物和服飾的顏色互相映襯,十分典雅;在熨燙部分重點讓學生模擬場景,請學生上來進行“模擬游戲”,模仿一下畫中展練仕女的動態。全班同學在輕松愉悅的學習氛圍中互動、交流,整個過程學生親自動手、親身體驗,促進學生思維能力的發展。這兩個部分是讓學生在自主、合作、探究中學習,創設學生自主探究的欣賞氛圍,提高學生審美的創造性。整個過程穿插“視頻欣賞”,先是分段進行視頻觀看,讓學生有一個更直觀的視覺體驗。再是整體視頻觀看,對作品有更深層次的認識。中間穿插情景模擬,激發學生學習興趣,深入了解唐代繪畫藝術的特點。

(三)還原作品解構,透析感知價值

實物教學比多媒體教學更直觀,能充分調動學生的感覺器官,欣賞《搗練圖》整體畫面時,筆者采用“實物教學法”,請學生依次上臺觀看仿真實物作品,對于人物的刻畫和人物位置的排列有更深層次的認識。利用學習單對作品進行“構圖解構”練習,分析《搗練圖》中仕女人物排列位置的特點,通過圖像解構的方法探究畫面的形式美,用美術語言來對其進行“概括總結”,如疏密、高低、統一變化、節奏韻律等,讓學生對于長卷式中國畫散點構圖的方式更了解。

以上這些都是我們所能看得見的內容,還有一些是隱藏在畫的背后我們所看不見的畫家的思想、情感等。通過學習本課,學生對于唐代人物仕女畫有了更深入的了解,以后可以用這樣的方法去欣賞、分析、評述其他仕女畫,比如唐代周昉的《簪花仕女圖》、唐代閻立本的《步輦圖》,進而提高學生藝術審美判斷能力。其實在中國古代歷史上還有很多傳世名作,這些傳世名作不僅在畫面上呈現出精彩的內容和情節,而且在畫的背后還蘊藏著我們看不見的思想、情感和美感。通過學習傳世名作,進而提高學生的藝術審美能力,表達自己的感受與認識。

三、豐富感知形式,拓展賞析途徑

在美術欣賞課的教學活動中,根據小學生自身的特點以及他們的接受能力,采用豐富的教學形式可以更好地調動學生學習的積極性,調動學生的審美判斷力,開闊學生的藝術視野,使學生真正成為課堂的主人。以下是筆者采用多元的教學手段,豐富課堂形式的一些方法。

(一)依托內容感知,不斷拓展賞析重組途徑

一堂完整的美術欣賞課其實包含的內容范圍很廣,例如在欣賞《搗練圖》的時候,要了解名作的時代背景、畫家的創作風格、創作形式、思想內涵等,但是在一堂課上時間有限,不能面面俱到,所以在課后進行教學內容的重組和拓展顯得尤為重要。美術欣賞不能局限于作品的表象,要更深層次地激活學生的認知體驗過程,從而有效地重組和延伸教學內容。可以去搜尋關于《搗練圖》更多的教學素材補充到教學課堂中;也可局部改變教學順序,增強教學內容的連續性和連貫性;還可以巧妙捕捉課堂生成,這些都是不可預設的課堂亮點,使課堂更精彩、更完美。

(二)依托教法感知,不斷拓展賞析優化創新

美術欣賞課需要教學方式的創新和優化,打破傳統美術欣賞課的局限性,這樣才能激發學生的求知欲,提高學生的學習興趣,增強學生的創新意識。

在欣賞《搗練圖》的課堂教學中筆者雖然穿插了很多有效的教學方式,如情節模擬、實物欣賞等,其實在教學方式上還可以有更多的方法,可以在課前下發導學資料,促進學生課前預習,改變被動學習的習慣;也可以在課后依托多媒體工具,如微信、QQ、釘釘等交流工具深入學生學情,了解學生掌握知識情況,擴大欣賞課的覆蓋范圍;有條件的還可以帶領學生去美術館、博物館進行現場教學,身臨其境地感受名作的魅力,提升學生的審美能力。

(三)依托評價感知,不斷拓展賞析多元交互

教學評價在課堂教學中發揮著非常重要的作用,有利于改善教學現狀,促進學生全面發展。教學評價要多元化和交互式,其包含的內容很廣泛,如作品的評價、自我的評價、教師的評價、學生的互評等方面。傳統的教學評價方法是自評、他評和師評,在欣賞課中,評價方式可以進行創新,這樣有利于提高教學質量。教師可以采用情感激勵法評價,一個表揚的手勢、一句表揚的贊美都會給學生送去信心和鼓勵;也可采用檔案袋評價,每個學生一個檔案袋,在完善自己作品的過程中逐步提高自己的學習水平;還可以采用家長參評法,利用多媒體工具開設專題討論,家校合作的方式利于提高美術欣賞課教學的有效性。

綜上所述,通過小學美術欣賞課《搗練圖》的教學實踐,筆者感悟到:學生是課堂教學的主體,教師站在學生的角度設計教學思路,制定有效的教學策略,準確定位每一節課的目標,找到合適有效的教學方法,引導學生主動思考與探究,把課堂交給學生,逐步提高學生的審美能力和理解能力,提升學生的美術素養。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部制定.義務教育美術課程標準[M]. 北京:北京大學出版社,2012.

[2]尹少淳.美術核心素養大家談[M].長沙:湖南美術出版社,2018:173.

[3]錢初熹.美術鑒賞及其教學[M].北京:人民美術出版社,2007:45.

[4]王伯敏.中國畫的構圖[M].天津:天津人民美術出版社,2011:10.

(平湖市全塘中心小學 浙江嘉興)