略論南詔國前期城鎮的類型層次與文化歸屬及其歷史意義

李宇舟

摘要:在對已有的南詔國前期(公元737—754年)其城鎮類型和層級的研究基礎上,本文對其建置風格和文化歸屬作更深入的探討,探索南詔前期城鎮的城建模式和筑造觀念,都積極地引入了唐朝的建造技術和建筑樣式,但同時又保留了自己民族的語言名稱與地域風貌特征,引入儒學、道教、佛寺的建筑文化,并同本土的文化習俗融合,這在南詔前期的城鎮建設中都有所體現。因而,從城鎮建置的角度,體現出南詔國政權自建立之初就具有了文化兼容的特征,這在中國西南邊疆的形成和發展中具有十分重要的意義和價值。

關鍵詞:城鎮類型:城鎮建置風格:文化歸屬

中圖分類號:K242 文獻標識碼:A 文章編號:1673-2596(2021)10-0036-07

開元二十五年(公元737年),皮邏閣戰勝河蠻,取太和城。次年,唐玄宗賜皮邏閣名為蒙歸義,進爵為云南王,南詔國建立。此后南詔在唐廷的支持下繼續完成了兼并五詔的歷史使命,以洱海流域為其前期“國境”。直到天寶九年(公元750年),閣羅鳳忿怨反唐,遂稱弟于吐蕃。經過近五年的天寶戰爭(公元750—754年)勝利之后,南詔在西南開始了大規模的擴張,南詔國進入了中后期的發展進程,疆域隨之擴大了數倍。

南詔國前期(公元737—754年),洱海區域的城鎮基本形成了以王都為核心的整體分布體系,軍事防御是城鎮建設和構成的主要目的。在此目的的統攝下,南詔洱海區域的城鎮凸出地表現出軍事防御的功能。但是,南詔國的城鎮按功能劃分并不局限于軍事防御,其在洱海區域乃至于后來擴大到了的滇池區域,其城鎮分布按其功能劃分還可分為不同的類型。

一、南詔國前期城鎮的類型和層次

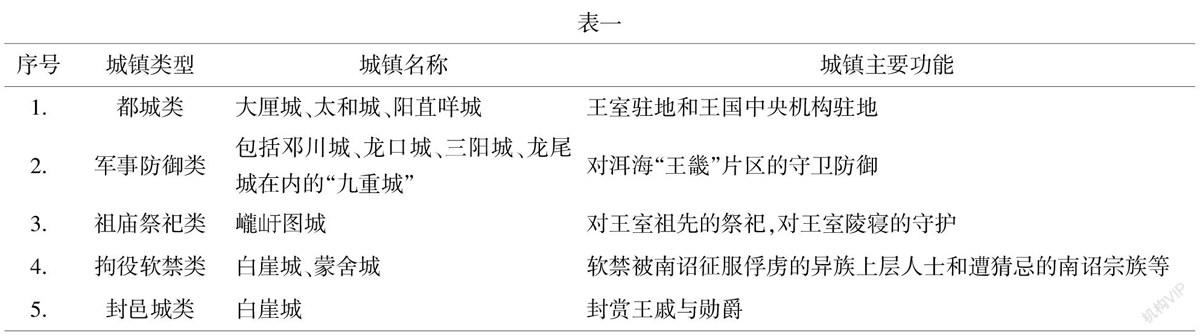

由于年代久遠,我們今天還無法還原南詔國前期的城鎮構成原貌,但是,結合南詔國的歷史文獻和當代一些云南考古學者對南詔洱海的發掘報告,對城鎮按其功能還是可以大致劃分為以下幾類(見表一)。

對南詔前期的洱海城鎮群作功能類型的簡單區分,還不能立體地了解城鎮群的戰略建構格局。南詔前期洱海區域內的這十多座城鎮,大多數在洱海壩子,少數在洱海壩子外圍南面。按其功能、職責可大致分為上述五個類型,在此分類的基礎上,從內至外又可以分為三個防御層次的城鎮群。

第一層次:位于洱海壩子的中部,包括太和城、大厘城和陽苴咩城,都曾先后作為南詔政權的都城,是南詔政權的政治、經濟和文化中心。南詔雖三易其都,但都基于洱海壩子的核心區域內出入,其目的就是要憑借壩子四周天然具有的屏障為保障。

第二層次:主要位于洱海西側的陸地南詔都城的南、北兩端(只有三陽城位于大厘城和陽苴咩城之間),包括北面的鄧川城、龍口城、三陽城和南面的龍尾城,為第一層次的軍事屏障,其職能是從陸地上拱衛第一層次這個南詔都城的政治、經濟和文化中心的安全。

第三層次:位于洱海壩子外圍南面與洱海壩子僅一山之隔的巍山壩子、彌渡壩子,包括白崖城、蒙舍城、巄山于圖城,其中的白崖城在作為封邑的同時,還兼有監管軟禁被征服的異族上層人士及其宗族和遭猜忌的南詔宗族等的,這一層次的諸城鎮是南詔政權中心附近穩固的后勤基地和物資、人員大后方。巍山、彌渡兩個壩子地形一馬平川,有沃野良田且物產豐富,其可耕田地遠較洱海壩子更大(洱海壩子南詔時較今要小些,這從太和城城墻的東端距今洱海的西湖岸線已有近300米的距離即可看出,當初太和城城墻的東端至少是到洱海邊的,其原因張增祺先生已有論述,況且洱海壩子地勢為蒼山的沖積緩坡,不如巍山壩子和彌渡壩子平整肥沃更易于耕種),是南詔政權就近的兩大糧倉。

從各類城的性質功能來看這三個層次,可以發現外層是逐層向內遞進為內層服務的,其目的和用意只有一個:保證都城的軍事安全和南詔政權的平穩運行,從而使南詔得以穩固地發展,并進一步得到壯大。

二、南詔國前期城鎮的文化歸屬和建置風格

“歷史上統一多民族中國的邊疆建設與國家的強盛與否密切相關”。自先秦以來,云南本土民族群體受中原文化浸染,從未斷絕。秦漢以降,始置郡縣,隨之而來的是漢族的移入,益州開始設郡置縣,漢族移民往往集聚于郡縣所治,嚴格意義上的城鎮開始在云南地區出現,零零星星分布于中原入滇的交通干線周圍,城鎮文明像火種一樣點燃了當地民族的原始聚落向中原城鎮、乃至于中原城市轉變和發展的態勢。魏晉以來,中原王朝暗弱,攜帶著中原文化基因的南中大姓崛起,南中的部分民族群體在中原外力的強烈刺激和誘導下也迅速壯大,各民族的聚落較為明顯地朝中心都邑,甚至城鎮發展,但其主導力量逐漸由中原王朝演變為本土大姓、民族部落,由于中原農業文明在南中、特別是河蠻當中的廣泛傳播和積淀,南中地區特別是洱海河蠻地區開始孕育著自己的政權組織和城鎮體系。南中郡縣的設置、漢族的遷入以及西南夷當中農業民族群體(主要指河蠻)的遷徙,不僅極大影響著郡縣政區內的農業人口比例和戶口數量,農業民族群體的遷徙還帶來一個重要的后果——以云南原始民族群體聚落的快速發展為基礎促成了早期城鎮的形成和發展。而魏晉以來,南中大姓、部落的崛起又把城鎮發展的主導權交回到本土力量手中,大姓和本土民族對南中地區的相互爭奪勢必讓南中的政治、經濟、文化朝一體化整合的方向發展,而聚邑、城鎮作為政治、經濟、文化集聚的場所和集聚的方式也在政治、經濟、文化的整合過程中得到了空前的儲備和發展。農業文化的特點之一就是文明財富和人口的集聚,那么隨之而來的文化要求就是要對農業產品和財富進行有效保存和保護,對農業勞動人口的集聚管理和有效組織,“自固城邑”修筑有軍事防御功能的邑聚、塢堡顯然可以一定程度上滿足農業民族群體這一生產生活需要,雖然還不充分,但是為了農業文化的運行需要,建立必要的社會運行制度和權力組織,必然要求建設有上下各級行政執行和管理機構,這些行政層級需要有一定規模的功能設施和行政及軍事處所。唐初,洱海區域屬于農業文明的河蠻,筑有自己的城邑便是例證。

隋唐一統,中原的文明發展又逐漸回歸到全國文化一體的系統當中,中原文化的復興、政權力量的加強勢必又像秦漢時期那樣,再次對云南地區造成強大的文化輻射和文化影響。在隋及唐初的短暫時期內,云南的局部區域——滇東北、滇中及滇西的局部片區又重新被納入到了中原王朝的文化圈層以內,作為中原文化的載體之一——城鎮——又在這些地區緩慢地開始興起。然而,此時云南境內的文明發展已不同于秦漢時期的格局,本土的民族力量經過魏晉時期長達近400年的發展已較為強大,攜帶著中原文化因子,滇池、洱海兩大區域的民族群體開始有了局部的資源整合和局部政治統一的訴求。

由于漢、魏以來的經營,奠定了滇東北、滇中地區民族聚落、集鎮館邑林立的局面,由于隋、唐王朝對南中爨氏的深刻影響造成了這些區域的城鎮發展在被南詔統一之前,始終在中原王朝的統攝和規置之下緩慢發展而歸入了唐城或羈縻城鎮的范疇;由于唐與吐蕃爭奪洱海地區的歷史機緣,造成了南詔的崛起和強大,從而,出于新興政權施行和統治的現實需要,更出于軍事安全和對外擴張的戰略考慮,造成了南詔前期洱海城鎮的興起和密集的格局。從此,云南洱海區域嚴格意義上的城鎮開始勃興,結合了政治治所與軍事防御的城鎮從滇東北至滇中一直延伸到滇西都有分布,只是由于這個時期受社會生產水平及商品貿易發展滯后的束縛,城鎮中的“市”還尚未完全成形,因此,城鎮依然滯留在政治、軍事的功能層面上,真正的城市以及城市群還未形成。

南詔統一洱海后出于政治統轄和軍事防御的需要,在不到五十年的時間內,基本完成了洱海區域的城鎮群建設,把洱海的城鎮群規置成為以王都為核心由內而外大致分為三個圈層的模式。南詔洱海城鎮群不僅滿足了政治統轄、軍事防御的需要,而且還為南詔中后期的雙王都模式提供了范本,以至于南詔后期以及大理國時期,云南的城鎮群基本圍繞洱海、滇池兩個核心區域向外延展。

洱海河蠻族屬白蠻一支,本身融合了部分漢移民,漢化程度較高,較之其他民族更易于吸收漢文化,因而南詔統治者在政權中安置大量白蠻官員,其目的正是希望利用白蠻的這一特性來更大限度地吸收、利用漢文化,而隨著白蠻政治地位的提高,又為其更多地吸納漢文化創造了條件。由此,南詔的城鎮發展深受唐初云南羈縻府州的建置模式影響,但是,我們不得不反復強調,自先秦以來云南所處的西南多元文化圈與中原文化圈互融但卻異質,因此,南詔城鎮的建設也表現出與中原城鎮異同兼有的特點。

南詔在城鎮建設的推進過程中,不但大量模仿中原的建城模式和規范,還積極地引入了唐朝的建造技術和建筑樣式。譬如:“擇勝置城”,考察筑城城址的自然地理條件,有效地利用城址周圍的自然資源,使得所筑城鎮的功能能最大地發揮出效力。大理崇圣三塔雖建于與唐復盟的南詔中后期,但可以推斷,受唐扶持統一六詔的南詔前期,筑城也不會離開唐廷的幫助。譬如:在永徽元年(公元650年)所筑之巄(山+于)圖城的考古遺址中,就可以發現與唐都長安城興慶宮遺址所出土的極其類似的蓮花紋瓦當。又如:開元二年(公元714年)“南詔主盛羅皮于巍山建巡山殿供奉南詔創始詔主細奴邏。巡山殿俗稱土主廟。盛羅皮遣部下張建成入覲唐玄宗,玄宗給予熱情接待,賜浮圖像。”此時的巄于圖城早已建成,離遷入洱海區域的太和城又尚早,那么巡山殿和浮圖像都應置于巄(山+于)圖城當中。那么,開元三年(公元715年),“晟羅皮立孔子廟于國中”也應置于城中,從而成為巄(山+于)圖城的一個組成部分。上述材料可以看出漢傳佛教和儒教都在南詔前期已傳入了云南,從民俗宗教來看,由于漢族移民的遷入,特別是天寶戰后,唐軍降卒的滯留于洱海,對南詔而言,增加了中原民間信仰的影響。南詔本土阿吒力教中的大黑天神經過世俗化后,被重塑為道教的人物,又說明了密教與道教的融合。南詔上層也盡可能地顯示對道教的尊崇,如世隆建極十三年(872年),南詔王世隆“于白崖諸葛武侯所立鐵柱之地,鑄天尊柱。”南詔城鎮中這些民俗信仰的存在不可避免要求有中原道、儒建筑的設立,于是,我們可以推斷:一些攜帶著濃厚中原文化因素、廣泛涉及教育、宗教、文化娛樂等方面的建筑,在南詔前期的洱海城鎮群當中,已經存在不少。另外,南詔早期所筑的城池凸出于軍事的功用,其城鎮的城壕、城墻、城樓、城塔以及內城、外城和甕城的建置也應該參照了不少唐城、特別是唐初云南劍南邊州都督府治的建造元素。

同時,南詔的城鎮建設又保留了本土民族群體豐富的文化元素于其中。首先在稱謂上,《滇云歷年傳》記載了輯者倪蛻的一段按語日:“習農樂即細奴邏,唐季又有蕃相名悉那邏,字異而音同也。昔人謂:夷別音,在音,不在字;華別字,在字,不在音。”“夷人”注重讀音,而不重字錄。樊綽《云南志》也說:“言語者,白蠻最正,蒙舍蠻次之,諸部落不如也。但名物或與漢不同,及四聲訛重。”究其原因,“大抵所謂焚文,即以漢字傳其方音,士大夫認為鄙俗不典雅;但南詔、大理時期通行,元明以來民間亦習用未廢;這里用漢字寫方音,較之漢晉時期夷言漢語摻雜的做法,漢文的應用更提高了一步”。統治南詔的上層貴族雖為烏蠻,但南詔的主體民族群體依然是白蠻。南詔白蠻的文字(即焚文)吸收了大量漢語成分,而名物讀音卻保留了“夷語”的發音。因此,許多南詔的城鎮、政區、民族名號、官銜稱謂都需要回到“夷語”的語境內解讀其意,不能訛誤于漢字的紀錄。南詔都城之名稱陽苴咩,“陽”字的前身為“羊”,相關考古已證實:自先秦以來,洱海區域的羊已是當地的畜牧主要物種,現代白語中羊讀yon,陽讀ylnsx,羊之改為陽,是漢文化習俗深入到白族先民之中后的事情;“苴”應讀“首”的音,是一個古白文字,意思為人或族;咩古白語發音mairx,意為牧場,因此陽苴咩完全是個古白語的音譯漢字表述,原意為牧羊人之坪,原為河蠻所有,已有學者疑其為河蠻中的大姓—楊氏(如唐初西洱河大首領楊盛、楊同外、左將軍楊農棟等)的“自固城邑”,陽苴咩城原為楊同(貝+僉)城。正由于夷語“在音,不在字”,所以樊綽《云南志》稱“苴哶城”,《舊唐書》記“陽苴咩城”,《新唐書》作“羊苴咩城”,另有一說“‘苴咩與現代彝語‘茲莫為雙聲,當為‘茲莫的對音,義為‘王,‘苴咩城即‘王城之義。”具體而言,“‘苴哶一語,或即tsaubwa,Chaohpa之對音,苴哶城者,王城或京城之義也……陽苴咩城譯以漢語,或即神京也。”又如原施浪詔城——矣苴和城,古白語為水邊的居民之意。再如大厘城更名為史城,就是取古白語“史”為“第二”之意,謂此城是僅次于陽苴咩城的南詔第二王城,即陪都也。此外,據樊綽《云南志》卷八所載,相關的白、漢可以互譯之語還有“賧”即川、壩子;“和”即山;“蔥路”即山頂;“閣”即高;“苴”即俊;“諾”即深。其次在建筑觀念和樣式上,洱海特殊的生存生境有別于中原,其建筑樣式也必然異于中原。樊綽《云南志》載:“凡人家所居,皆依傍四山,上棟下宇,悉與漢同,惟東西南北不取周正耳;別置倉舍,有欄檻,腳高數尺,云避田鼠,上閣如車蓋狀。”這種“欄檻”式建筑具有農業民族的典型特征,說明南詔早已進入農業文明時代,與中原文明有著部分相同的文化特質。“皆依傍四山”又說明處在群山與壩區之間的南詔建筑勢必采取一些不同于平原的建筑模式。蒼山雄峙滇西,是橫斷山脈云嶺山系南端的主峰,系南北走向。造成了其區域內較為獨特的建筑風格,中原的建筑文化進入洱海地區后,在當地自然條件、地理環境、傳統文化的影響下,經過不斷的文化的適應、篩選、發展最終才形成了具有濃郁民族風格和地方特色的民族民居建筑樣式。以當代白族民居建筑為例:表面上看白族民居與北方四合院式的民居建筑模式同為內向院落式的封閉組合,差別似乎不大。但實際上“白族民居建筑中的院落布局和單體建筑的布置,其基本形式和朝向,是由幾方面因素決定的。首先,這一帶是西高東低的緩坡地帶,西靠蒼山,東臨洱海,因此,院落和主房的朝向以東為主向。這樣,不僅能夠使院子和主房得到充足的陽光,也能得到比較開闊的視線。另外,這一帶全年主導風向為西南風。院落朝東,可避免強大的西南風的吹襲。”現今的白族民居依然割裂不了對歷史的傳承,于是,我們有理由相信,南詔的城鎮和城內建筑的樣式及樣式背后的建置觀念都有許多異于中原之處,保留著自身強烈的民族群體特色。

據《焚古通紀淺述》所載:與蒙舍細奴邏同時代的白蠻(河蠻)白子國已開始信仰從印度傳播而來的佛教。《白國因由》中也有阿育王集成教法、至白國造塔的傳說。傳入白蠻的佛教開始與本土烏蠻、白蠻、漢等民族群體的原始宗教結合,發展成為阿吒力教,即白蠻密宗(簡稱白密)。公元七世紀末八世紀初(大約唐初),在白蠻群體中普遍信仰來自印度的佛教支系之一——阿吒力教。南詔征服河蠻后,出于經濟發展的原因和政治統治的需要,“以階級社會為背景,以私有制為基礎,承認社會上存在著財富分配不公的現象,并對這種現象加以合理解釋,從而即使現行的社會制度和分配原則不受到威脅,又使那些在這一分配原則下受害的人得到心靈上的安慰的新宗教……既要維護現行的社會制度和分配制,使統治者的地位和既得利益者的利益不受侵犯,同時又要對財富分配不公的現象加以道義上的譴責,并使被剝削者在心靈上有所安慰。”于是南詔接續了白蠻對阿吒力教的宗教信仰。阿吒力教的儀軌、祭拜場所及其他宗教建筑也被南詔政權所接受,從中扶持和興建。“阿吒力教與政治的緊密聯系決定阿吒力教的傳播必然要受政治的影響,這種影響表現為:隨著政治統治力量由中心向外圍的遞減,阿吒力教與原始宗教的整合也越少,傳播的力度也越小。從南詔時寺廟的分布來看,這一時期的寺廟主要分布于大理、昆明一帶。顯然,由于南詔大理時的政治中心在大理、昆明,故阿吒力教的傳播也主要在這一帶。”洱海、滇池地區是白蠻的主要分布地區,他們是這一地區最早接受佛教的民族之一。

事實上,南詔統治階層(烏蠻)在南詔立國時就已經開始受佛教的影響,這從南詔中興二年(公元898年)所作的《南詔圖傳》之“觀音化現故事”中就能體現,后《南詔德化碑》又說:“(閣羅鳳)不讀非圣人之書,嘗學字人之術……將謂君臣一德,內外無欺,豈期奸佞亂常,撫虐生變……誠節,王之庶第,以其不忠不孝,貶在長沙……夫至忠不可以無主,至孝不可以無家。”南詔統治集團的儒家師賢尊圣、忠孝至上的思想表現得十分凸出,達到了夸張的“本唐風化”的地步。隨著儒、釋合流的發展,這些阿吒力僧有根深蒂固的上著文化,又有較高的漢文化修養,“他們把儒家思想的“三綱五常”和佛教密宗的“空樂雙運”融為一體”,從而達到了儒、釋“二教合一”的狀態,故而民間又把阿吒力僧稱之為“儒僧”。因阿吒力教“其流則釋,其學則儒”的特點,所以阿吒力僧又被稱為“釋儒”證明密教阿吒力受儒家思想的深刻影響。“阿吒力教徒除讀《金剛經》以外,亦讀儒書;設壇講經者亦講‘三綱五常,成為二教合一的僧侶”,南詔僧侶對佛經的注解之法證明了儒、釋兩種思想緊緊糅合在一起。因此,我們可以認為從洱海到滇池,在白蠻分布的地區,但凡設有梵僧廟宇、建筑的城鎮也是中原儒學的傳播之地,南詔的土著信仰和儒、釋、道的思想如此微妙地兼容在一起,導致南詔的城鎮分布如同這些宗教信仰的傳播途徑和規模一樣,以洱海、滇池核心向四周延散、遞減。

三、結語

無論是城鎮名稱,還是城鎮的建置,南詔從一開始就吸收了中原的城鎮建設觀念、布局及建筑樣式,但同時又保留了自己的民族語言與地域風貌特征。不僅唐城的筑造觀念對南詔城建影響頗深,而且凸出了中原城鎮軍政統治的職能用途,把中心城鎮的安全防衛性置于城鎮群的建設理念之首:儒學、道教、佛寺的建筑樣式引入同本土的建筑習俗一道都在南詔前期的城鎮建設中有所體現。

南詔前期洱海流域的城鎮建置風格、類型層次、復合文化屬性一直影響著南詔中期、大理國乃至于后世。天寶戰爭以后,南詔國進入了中后期,南詔在西南地區繼續擴大自己的勢力版圖,但一直懷有歸附唐廷的心意(《南詔德化碑》),最終于貞元十年(公元794年)又歸附唐廷。叛唐期間,唐王朝的政治(特別是郡縣制)經濟制度、政區機構、治所組織一直影響著南詔。至德三年(公元758年)南詔占據{圭;州南部地區;寶應元年(公元762年)閣羅鳳蕩平永昌及其以西、以南地區,“擇勝置城”(《南詔德化碑》),建永昌、越賧、麗水等城;同年,閣羅鳳又于滇中“雄鎮”安寧置城監,壟斷當地鹽魚之利;廣德二年(公元764年),南詔復修陽苴咩城、龍尾城;永泰元年(公元765年)閣羅鳳命其子鳳伽異新筑拓東城,“威懾步頭,恩收曲、靖……東爨悉歸”,把整個東部爨區都納入自己的統治范圍之內,迫使唐廷只能把曲、靖的州治北移僑置;大歷元年(公元766年),南詔于太和城內立漢文《南詔德化碑》,由原唐廷西瀘縣令鄭回撰文,由唐流寓南詔的御史杜光庭書寫;大歷十四年(公元779年)異牟尋擴建陽苴咩城,將王都從太和城遷移至此。南詔立國深受外來文化制度影響(以唐、吐蕃為主),異牟尋歸唐以后,地緣政治格局改變,南詔遂逐步進行政治體制改革。南詔中后期在前期設立一級政區——節度(都督)和賧的基礎上,通過改制進一步效仿唐制,開始設置府、郡及部(縣)的次級政區單元,進一步推廣完善了中原郡縣制在西南區域的建立與發展,從而極大推進了西南邊疆城鎮的發展。

天寶戰爭后,南詔進入中后期,經過幾代南詔國王的努力,南詔在西南邊疆的許多地方都建設有重要城鎮,比如說滇東地區的拓東城(今昆明),滇西地區的拓南城(今永康)、永昌城(今保山),滇南地區的開南城(今景東)、通海城,對于南詔都是舉足輕重的。《元史·地理志》“開南州”條云:“其川分十二甸,昔樸、和泥二蠻所居也。莊蹻王滇池,漢武開西南夷,諸葛孔明定益州,皆未嘗涉其境。至蒙氏興,立銀生府。”南詔城鎮的開拓修建不僅把南詔王國的軍政統治據點擴展到了漢晉以來中原王朝政治勢力未曾施治的區域,而且通過城鎮建置,城鎮攜帶的復合文化因子對當地的民族群體造成了強烈的文化影響。

中原文化對南詔影響始終強烈。從唐的西瀘縣令到南詔的幾代“王師蠻利”,不難想象鄭回對南詔的漢文化傳播貢獻是巨大的。以至于異牟尋仿照中原封境內名勝為“五岳四瀆”。今天的云南從漢代開始即為中國的一部分,盡管在民族傳統、風俗習慣有自己獨特的地方,但是物質文化與內地并沒有太大差別。特別是云南本地民族并沒有城鎮建設的傳統,是中原王朝為了加強統治,把內地修筑防御性城壘、設置軍政治所的做法帶入了云南。南詔在借鑒學習唐王朝文化的過程中,也把城鎮文化擴展到了西南邊疆更為深遠的區域。從洱海區域開始,南詔逐漸把中原的城鎮建置模式推向了整個西南邊疆,至大理國后期,基本形成了西南邊疆城鎮多中心、多層級的城鎮集群,使得西南邊疆眾多的民族聚落城鎮化,城鎮內地化,造成了元代云南政區的內地化。因此,可以說從城鎮建設的文化歸屬和類型層次方面來看,南詔前期的城鎮建置模式對于中國西南后世邊疆、邊境、邊界的形成發展意義要遠大于洱海區域。

南詔較為獨特的復合城鎮形態從其前期的初現到中后期的成熟,南詔前期的城鎮建置類型、層次和風格直至大理國時期的發展定型都是繼承了諸多人類文明成果、融合了數種不同文化類型的表現。南詔城鎮的建置風格及多元文化特質為大理國的城鎮發展奠定了基礎,其城鎮群建設的布局和層次造成了大理國后期多中心、多層級、多城鎮群的格局,并影響了中后期及后世。

城鎮是中國邊疆形成和發展的主要內容,作為民族文化集聚場域的西南邊疆城鎮一直建構、發展著西南的文化邊疆和地理邊疆。南詔國前期開創的中心化和密集化的洱海城鎮集群,其首要目的在于軍事防御和行政效能,但至大理后期,隨著多層級、多中心、多城鎮集群的城鎮發展格局日漸凸顯,卻造成了軍事、政治以外的效果。南詔國政權力量對西南民族部落的深入是城鎮發展的直接動力,城鎮的開發和建設,除滿足軍事、行政的職能要求外,文明的影響,特別是攜帶著中原文化的農業文明,其對西南邊疆民族部落的影響輻射不能被忽視。南詔國的統治貴族代表了當時西南較為先進的復合型文化——既有較為強烈的中原文化基因,又具有古印度文化引入,再與本土烏、白蠻文化的結合——對其境內各民族部落的文化影響是深遠的。南詔國前期以洱海為文化中心的策源地,逐漸形成了西南地區的文化凝聚和文化統一。“中華民族成為一體的過程是逐步完成的。看來先是各地區分別有它的凝聚中心,而各自形成了初級的統一體。”@南詔通過城鎮的建設、開發,開始把其上層統治精英的政治文化影響空前廣闊地輻射到疆域內的各個民族部落當中,逐漸把西南的這一片廣袤地區整合到一個復合民族體系當中,從而使得西南民族地區第一次獲得了社會的整合和政治的統一。這個西南的復合民族單元,自元代以后,以一個“初級的統一體”單元被納入到了一個更大維度的王朝當中,與那些自南詔以后沒有受到內地文化影響、沒有受到“城鎮化”波及的“徼外”區域,逐漸劃分出了邊界,形成了西南邊疆。

(責任編輯 孫國軍)