新工科背景下水質工程學課程教學創新設計與實踐

趙志偉 李莉 向平 古勵 蔣琰 曹知平 曾潔 蔣紹階

摘要:新工科建設對專業人才的培養提出了全新的挑戰。水質工程學作為給排水科學與工程專業的傳統核心主干課程,理論性和實踐性并重,涉及的專業知識廣泛、綜合性強等特點,需要聚焦新工科內涵和國家重大需求改革創新課程。針對傳統教學中存在的問題,本著以學生為中心,圍繞“知識探索、能力建設、價值引領”設計的多層次教學目標,根據行業最新發展更新教學內容,多維教學目標設計教學活動,推行教師引導和陪伴式的自主學習模式。通過教學環節順序的調整與教學組織的融合創新,運用興趣實驗導入、案例解析、課堂辯論、翻轉課堂等多種課堂形式,輔助新型信息技術,強化課程思政實現價值引領,構建全周期系統性評價體系,在教學實踐中取得較好的效果。

關鍵詞:新工科;教學創新設計;教學改革;課堂教學;水質工程學

中圖分類號:G6420 ? 文獻標志碼:A ? 文章編號:10052909(2021)05010007

為適應新一輪產業變革與科技革命的迅猛發展,2017年起教育部提出重大教育改革行動[1-2],積極推進新工科建設,拓展工程教育改革新思路和新路徑,助力高等教育的創新發展[3-4],奏響了新工科人才培養的主旋律,標志著我國工程教育翻開了新工科建設的新篇章[5]。2018年《關于狠抓新時代全國高等學校本科教育工作會議精神落實的通知》明確要求嚴格本科教育教學過程管理,同時要求各高校全面梳理各門課程的教學內容。新工科的課堂變革和教學創新,需讓課程具有高階性、創新性和挑戰性,培養素質全面并具有創新精神和實踐能力的復合型人才[6]。

水質工程學包括給水處理和污水處理兩大部分,是給排水科學與工程專業核心主干課程。水質工程學課程內容較多,概念抽象,對學生在化學、流體力學、微生物學以及數學等方面的基礎要求較高。該課程具有知識系統較為緊密、理論性和實踐性并重、涉及的學科基礎知識較多、學科交叉廣泛、工程技術手段更新快等教學困難和特點。教學要面臨引導學生學習復雜工程系統的原理和應用理論知識點解決問題能力等挑戰,傳統教學模式依托于課本知識,以書本知識邏輯為中心[7]。新工科背景下應以學生為中心,課程創新改革需符合“兩性一度”的要求,注重教學知識—能力—素質的有機融合,培養學生解決復雜問題的綜合能力和創新思維;課程內容則要反映前沿性和時代性,教學形式呈現先進性和互動性,課程難度對老師備課和學生課下提出了較高要求[8]。

聚焦新工科內涵、國家重大需求和國際學術前沿,如何解決傳統教學中的學生學習興趣不高、自主思考和動手創新能力差、解決復雜工程技術問題的能力不足及質量評價體系單一等問題,通過水質工程學課程教學內容和教學過程與方法的創新改革,對培養具有適應“新工科”教育背景的專業復合型人才具有重要的價值和意義。

一、課程的定位與內容

水是生命之源、生產之要、生態之基,是社會經濟可持續發展的重要支撐因素,是綜合國力的重要組成部分[9]。市政與環境類專業對緩解水危機和建設生態文明負有重要歷史責任,而水質工程學所傳授的知識主要解決水社會循環中的水質問題,是重要的專業課和必修課[10]。

該課程主要包括給水處理和排水處理兩部分,共112學時,實驗部分20學時。課程的主要任務是使學生全面系統地了解水的性質、水質特征與水質指標等基本概念與理論、較扎實地掌握給水、污水處理技術的基本概念、基本理論、基本計算方法及其應用與發展狀況;基本掌握各種給水、污水處理地工程技術與方法、應用條件以及新工藝與新技術,為將來從事水工業和水環境相關的工程設計、科研、規劃及運行管理等工作奠定理論和應用基礎,培養學生具有設計、計算水質工程中的各種構筑物、工藝系統的初步能力。

二、課程教學目前存在的問題

傳統水質工程學課程教學以“教”為組織中心,教學方法以線下課堂授課為主,難以滿足“新工科”背景下社會、行業和時代的發展需求。

教學過程中存在以下痛點問題:一是傳統理論以“教”為主,學生自主學習興趣不高。教師“滿堂灌”、學生“滿堂聽”的傳統教學方式下,學習為知識學習而疏遠探索研究,加上缺乏學習目標和興趣,學生往往被動接受知識,缺乏獨立自學能力。二是信息化手段缺乏,知識探索難度大。該課程講授的是水中物質遷移轉化、生物化學的過程,涉及水下的管路系統、設備設施,在現有實習模式下,學生難以觀察各構筑物的內部結構,無法理解和掌握單元系統的邏輯關聯性,無法了解構造原理與理論知識點,更無法利用理論知識解決實際問題。三是教學單元割裂,學生理論結合實際能力不足。現有的教學方式按照理論—實驗—設計的先后時間與教師分工進行分割,學生在學習理論時難以理解應用方向,在解決實際問題時又難以找到理論結合點,在面對復雜工程技術問題時顯得能力不足。四是課程考核單一,對綜合能力培養有待加強。傳統的“一卷定成績”的考評方式,難以滿足新工科要求下對學生的能力培養要求和考核評價,針對當前單一的、片面的、靜態的評價方式,學生的對策就是“死記硬背”,而學生的綜合能力沒有得到有效鍛煉,不利于學生素質能力的全面培養。

三、課程教學改革與創新

水質工程學作為給排水科學與工程專業的核心專業課程,對其教學內容、教學組織和教學方法的持續改革,是專業學科建設的重要內容。教學團隊設計多層次教學目標、豐富教學內容、創新教學過程與教學方法、改革教學評價體系,充分貫徹新工科“兩性一度”的新要求。

(一)設計多層次教學目標

在充分調研和認識當前課程建設和教學中存在不足的基礎上,通過課程思政挖掘融合、課程知識體系重構、教學組織和教學評價多樣化改革,探索符合新工科內涵和外延的水質工程學教學體系,為培養新時代卓越人才提供支撐。本課程教學以學生為中心,以培養適應和引領未來的高素質創新型人才為導向,對標工程教育認證,在教學中圍繞“知識探索、能力建設、價值引領”進行了一系列創新改革。

1.圍繞“知識探索”

以水處理單元技術為主線,突出工藝理論,聚焦工藝設計原理和優選,兼顧核心參數的設計和計算,掌握水處理技術的基本原理、設計方法、城鎮水廠運行維護管理等理論知識;探索污染物在工藝單元中的遷移規律、去除機制及效能;探究新技術、新工藝、新設備、新案例。

2. 圍繞“能力建設”

通過虛擬仿真、實驗實踐、課程設計、現場實習等環節,培養學生創新意識和工程素養,以及從事水工業及水環境相關的工程設計、科研、規劃及運行管理能力,能應用現代技術手段解決復雜工程技術問題,和良好的溝通交流、團隊合作和終身學習能力等。

3. 圍繞“價值引領”

在課程各個環節中,明確專業知識傳播與核心價值引領并重的育人職責,明確水處理行業的重要性和歷史使命,強調應有的職業道德和社會責任及綠色發展理念,培養學生的社會責任和歷史使命感。

(二)更新教學內容

1. 結合行業最新發展,更新教學內容

社會經濟和科技發展不斷催生新的需求,帶來新的需求導向,水質工程學教學內容也需根據國家建設發展戰略做出調整。近年來,國家大力開展海綿城市、智慧城市、黑臭水體治理、微污染水處理、污泥處理、飲用水安全保障等社會持續性發展方面的建設,新的科研成果、工程技術、信息技術不斷涌現與應用,行業標準規范快速更新修訂,對傳統給排水工程系統設計研究方法提出了新需求、新挑戰。適時引入最新國家、行業標準/規范、“四新”技術,以及低影響開發(海綿城市建設)、飲用水安全保障等國家和社會熱點需求技術,將教師承擔的國家科研項目的成果轉化為優質教學資源,在教學中注意把這些內容融入其中,反映行業技術發展的最新成果,優化現有知識板塊,注意相關內容的整合、知識點之間的銜接。

2. 以學生為中心,有機結合仿真—實驗—理論—設計內容

為克服以往傳統專業課學生興趣不高、處理構筑物不能具象、學生難以理解等問題,根據不同教學板塊特征,在專業知識教學上集虛擬仿真—實驗操作—理論學習—設計應用于一線;在能力培養上把相關課程內容及實踐模式結合起來,注重實驗課程教學設計能力培養設置,實施全程實踐化;在工程素養中融工程技術、技術法規、工程經濟等于一體,把安全、環境、規劃、管理、創新意識培養貫穿于整個教學過程中,使課堂講授、信息平臺、實驗實踐、工程設計相銜接,構成新的課程教學內容。通過調整教學順序提高學生學習主動性,培養學生的學習能力和團隊合作能力,讓學生在學習過程中真正動起來,完成從知識學習到能力生成的轉化。

3. 課程思政化,強化價值引領內容

新工科建設對課程思政提出了新要求,在水質工程學課程教學過程中充分挖掘和融合思政元素,將政治教育融入育人全過程,分層次、講方法、求實效的開展課程思政。在教學過程中通過理清水處理技術的社會作用、講夠其發展成就、講明我國的水情特征和講透與先進水平的差距等,把家國情懷有機融入課程教學,培養學生專業的責任感、國家的認同感、時代的使命感,使學生把愛國情、強國志、報國行自覺融入在堅持和發展中國特色社會主義事業、建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的奮斗之中[11]。

(三)創新教學過程與教學方法

通過合理運用多種教學方法,創新教學過程,激發學生學習的積極性和主動性,有效培養學生的創新能力和綜合素質。

1. 設計多維教學活動

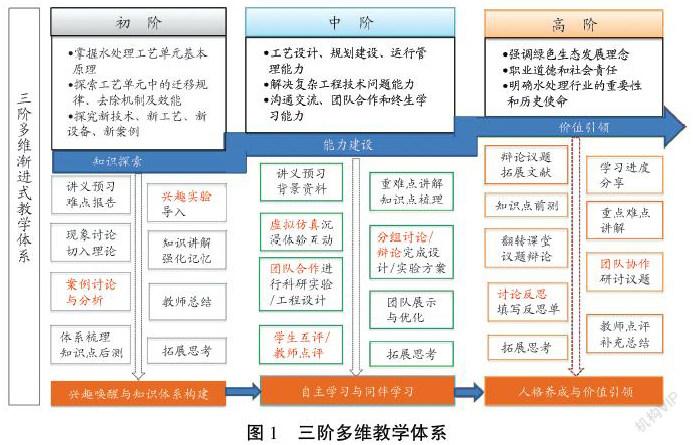

針對知識探索、能力建設和價值引領的教學目標(圖1),初階重在喚醒興趣與知識體系構建,學生課前預習雨課堂中發布的講義和難點,線下課堂以興趣實驗導入,引發學生探究式學習。結合理論知識剖析試驗現象,進行知識講解,強化知識點記憶。中階強調自主學習與同伴學習,學生進行案例背景分析、沉浸體驗虛擬仿真項目、分組討論辯論工程/科研方案等完成深度學習。高階目標在于實現人格養成與價值引領。教師發布學術熱點、前沿、爭議問題和工程設計、科學研究任務,學生團隊合作完成工程設計圖紙和科研問題研究報告,翻轉課堂進行作品展示,學生互評、教師點評,最后討論反思持續改進計劃。

2. 改變教學模式

倡導在教師引導下以學生為中心的教學模式。教師的主要作用:激發學生學習興趣,幫助學生學業需求轉化成學習動機;組織協作學習,開展討論與交流,并對學習過程進行引導;啟發和引導學生自己去發現規律,主動去糾正片面或錯誤的認識。基于此,水質工程學課程設計的全周期教學活動以“學生為中心”,形成教師引導和陪伴式自主學習模式。課前預習重在提出問題,教師陪伴與引導自主學習與辯證思考;課堂教學強調參與互動,興趣實驗特色案例喚醒興趣,構建知識體系,科研問題與工程設計任務引導深度學習激發創新能力;課后作業結合實際問題注重能力拓展,教師陪伴討論,以激發學生發散性思維能力。

3. 創新教學組織

以興趣實驗介入,將虛擬仿真貫穿于理論課堂和設計教學中,將工程案例與議題辯論融入全周期教學環節,帶著理論學習問題回到實驗室進行求證探索,通過教學活動順序的調整與融合,引起學生對問題的探究激情,使其快速進入積極的思維狀態,并展開有效探究活動,從而調動學生的學習主動性。學生自主設計工程和實驗研究方案,培養學生閱讀、歸納文獻、演繹方案、邏輯分析和組織的能力。課后,學生自主對方案實施計劃與進度管理,每周對學習和協作活動進行認知、監控和反思,實現自我覺察、自我批評和自我調節,培養創新能力和提高自我挑戰度。教學環節的高度融合使學生在學習過程中真正“動”起來,實現從學科知識到實踐能力的轉化。

4. 運用多種課堂形式

根據水質工程學工藝理論知識探索培養要求,將混凝、沉淀、過濾、吸附、活性污泥鏡檢、充氧曝氣等興趣實驗搬進課堂,喚醒學生以理論知識解析實驗現場的興趣,構建學生豐富的知識體系;根據學生創新意識培養、實踐能力和工程素養的能力建設要求,將虛擬仿真、綜合實驗項目、案例解析以翻轉課堂形式進行討論,應用知識解析問題,實現能力建設。圍繞社會責任和歷史使命感的價值引領要求,引入學派觀點、水污染法治問題辯論等課堂形式,明確水處理行業的重要性和歷史使命,強化價值引領。

5. 輔助新型信息技術

在全周期教學活動中,利用雨課堂等新型的信息技術手段提升教學效率,掌握學生情況。初階課前預習時,利用雨課堂發布講義和難點報告;中階利用雨課堂發布案例資料和虛擬仿真項目資料;高階時,在雨課堂以及校教務平臺上發布工程和科研議題,并在關鍵點進行知識點前測或后測,掌握學生學習進度。

團隊在校級平臺建設了水處理虛擬仿真平臺(包括大型水廠3D實景虛擬現實仿真軟件1套、水質分析軟件4套、給排水水處理過程3D仿真操作軟件4套),并利用國家虛擬項目共享平臺的仿真項目(水處理混凝過程虛擬仿真、城市地表水水源水質深度凈化工藝)以及軟件開發公司共享的資源進行全景實景實踐,沉浸于“廠長”的角色進行日常運行和生產故障的全過程調控,加強學生對設施內部構造的理解和水處理全局系統性的認識,強化學生的工程意識。

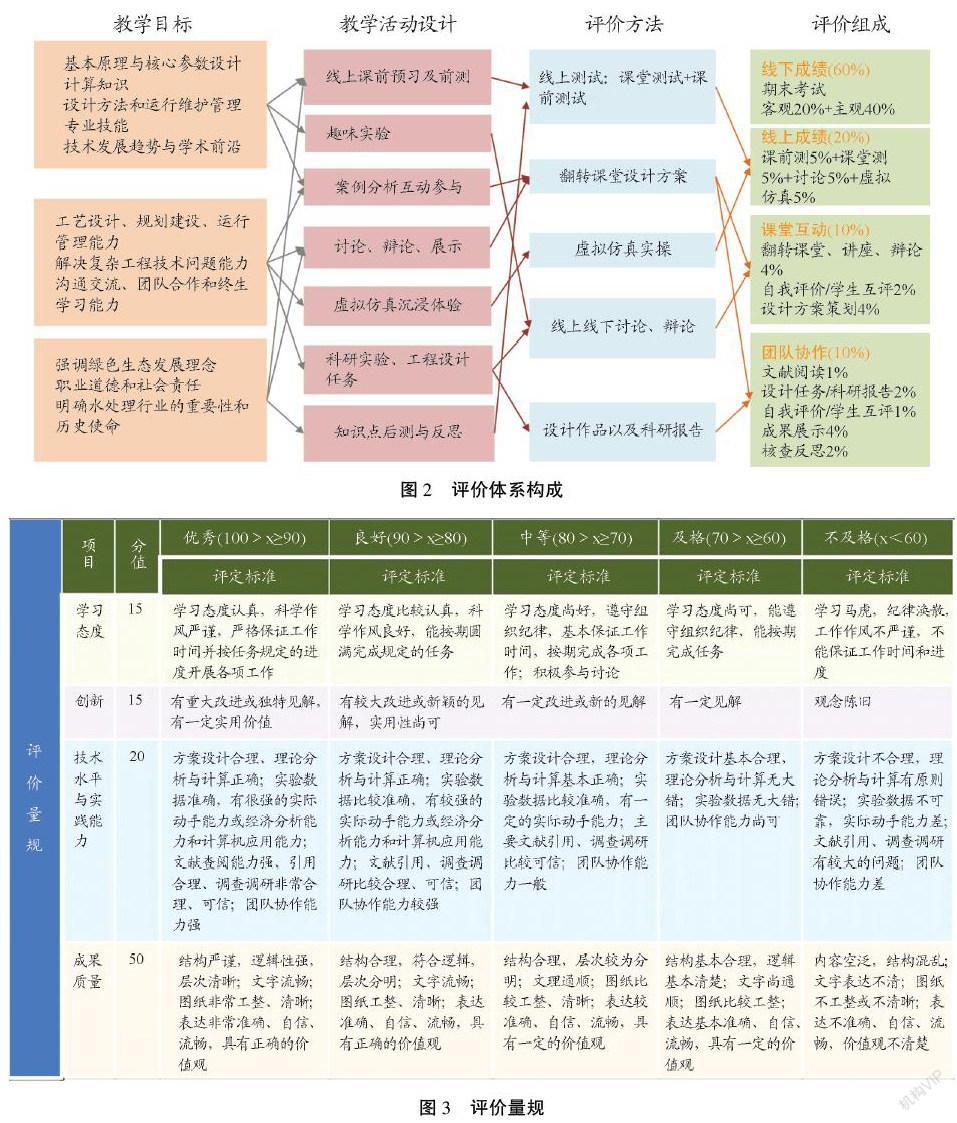

(四)改革教學評價體系

將教學目標分解到每節課(圖2),反向設計教學活動,根據初階、中階到高階教學目標設計考核評價方式,線上課前預期及前測、興趣實驗、案例分析互動參與、討論辯論與展示、虛擬仿真實驗、科研實驗與工程設計任務以及知識點后測與反思等教學任務,分別細化為線下考試(60%)、線上考核(20%)、課堂互動(10%)和團隊協作(10%)四大板塊,各板塊根據任務再細化占比。為了量化評價高階能力,根據學習態度、創新能力、技術水平、實踐能力以及成果質量制定的詳細評價量規(圖3),依次開展全周期系統性教學評價。

(五)教學實踐效果

水質工程學課程教學創新模式在實踐應用中得到了多數學生的認可,使得傳統課程煥發新生機,學生學習興趣高漲,成為課堂出勤率最高的課程之一,課程教學評價排名前列。一方面,在該模式的探索中,學生的創新實踐能力明顯提升,在各類實踐能力比賽、科技創新大賽中取得佳績;另一方面,教學團隊勤耕講壇,通過創新模式的磨練,教學團隊的教學能力顯著提升,發表教改論文、承擔教改項目、獲教學成果獎等。

四、結語

聚焦新工科內涵和國家重大需求,水質工程學作為給排水科學與工程專業的核心主干課程,需要不斷了解學情,落實以學生為中心的理念,進行課程創新改革,培養新時代卓越人才。通過分析傳統教學中存在的問題,以學生為中心,以培養適應和引領未來的高素質創新型人才為導向,對標工程教育認證要求,圍繞“知識探索、能力建設、價值引領”,構建多層次教學目標,進行教學模式、課堂教學方法、教學活動組織、新型信息技術應用、課程思政融入以及教學評價等方面的創新改革。通過實踐應用取得了一定的成效,使水質工程學傳統課程煥發新生機。

參考文獻:

[1]李聰波,林利紅,湯寶平,等. 新工科建設背景下機械制造技術基礎課程建設探索[J].高等建筑教育,2020,29(2):23-28.

[2]王榮德,王培良,王智群,等. 應用型高校工程實踐與創新能力培養模式探索[J].中國高校科技,2019(10):59-62.

[3]林健. 新工科建設:強勢打造“卓越計劃”升級版[J]. 高等工程教育研究,2017(3):7-14.

[4]鐘登華. 新工科建設的內涵與行動[J]. 高等工程教育研究, 2017(3):1-6.

[5]馮興,李汝寧,馬琳.新工科背景下機場建設項目管理與施工技術課程教學改革[J]. 高等建筑教育, 2020, 29(2):16-22.

[6]羅敏,張培志,陸金波. 控制理論體系課程的課堂革命與教學創新[J]. 教育現代化, 2020, 7(44): 56-59.

[7]董明,黃民德. “自動控制原理”課程教學改革與創新實踐[J].中國電力教育,2010(30):113-114.

[8]趙昕. 新工科背景下環境生態工程專業“金課”建設的研究[J]. 教育教學論壇, 2020,3(12):293-294.

[9]陳雷. 保護好生命之源、生產之要、生態之基——落實最嚴格水資源管理制度[J].求是, 2012(14):38-40.

[10]梁恒,李偉光,馬軍,李圭白. 新工科背景下《水質工程學》課程建設思考[J]. 給水排水, 2020, 46(11): 143-146.

[11]張智,蒲清平,向平,等.給排水科學與工程專業家國情懷教育的思考[J]. 給水排水, 2020,56(10): 150-154.