鄉村道路肌理參數化解析與重構

李一霏 劉源

摘要:參數化解析的道路肌理特征參數可用于后續指導鄉村規劃建設,更好地延續鄉村空間形態特征。因此,本文區別于傳統分析方法,基于CityEngine平臺的道路生成模塊,從原始道路肌理提取其特征參數并重構,對比原始路網和新生成路網。本文將村落道路肌理通過量化的方式進行解析與重構,并分析其相似度與合理性,旨在以量化的研究方法為鄉村規劃設計提供參考。

關鍵詞:參數化;傳統村落道路;肌理解析

中圖分類號:TU982.29 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1004-9436(2021)17-0-04

鄉村道路作為重要的鄉村公共空間,與鄉村的發展有著緊密聯系。適宜的道路界面能夠創造優良的公共環境,提升鄉村形象與活力,合適的街道尺度能夠有效提升交通水平,提高通勤效率[1]。

近年來,隨著鄉村振興戰略的實施,許多村落傳統特色消失,特色文化村落持續減少,帶來了如鄉村特色歷史文化被破壞、地域性特色消失等一系列問題。回顧過往研究,發現傳統的研究方法與設計理念存在局限性,主要體現在兩個方面:一是研究方法多是從感性層面出發的定性研究,且容易將城市設計的理念復制到鄉村更新改造的實踐中;二是各類研究方法多是立足于挖掘鄉村歷史文化的語言描述,缺少精確的量化表現,無法定量描述和演繹鄉村空間肌理特征,難以延續村落傳統的肌理特征[2]。與此同時,地理信息系統與參數化設計軟件的開發與普及為量化研究村落空間機理提供了有力的技術支撐,將數據與地圖相結合的圖示化表達方法能使村落在發展過程中形成的空間肌理特征規律更為直觀地呈現出來。

本文基于Openstreetmap(一款由網絡大眾共同打造的免費、可編輯的地圖服務,以下簡稱“OSM”),配合CityEengine(以下簡稱“CE”)軟件平臺的道路肌理生成模塊,以鄉村道路肌理為切入點,以湖北黃石管山村為例,對鄉村道路肌理進行解析與重構,更加細致地掌握鄉村道路肌理的規律、形態和特征,為鄉村規劃設計提供新的思路。

1 概述

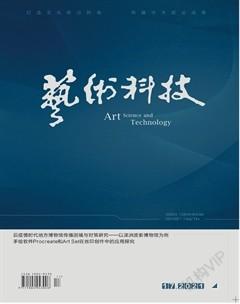

對鄉村道路肌理的解析與重構有利于更加細致地把握鄉村道路肌理的特征,深入解讀道路肌理特征的規律,并為鄉村規劃設計提供翔實的數據參考。具體技術流程如下。

第一步,基于OSM地圖道路編輯功能,依據地圖信息編輯管山村整體道路,并與調研所得的村莊原始道路肌理圖對比,以提高準確度。

第二步,對提取的整體路網進行預處理,剔除路網中的雜余信息,采取包括依據調研信息設置同一路段寬度、對曲線道路的直線化擬合等優化措施。

第三步,解析。從提取的原始道路肌理中選定能夠反映各自道路肌理特征的參數項,并從原始路網中提取出各個參數項的參數值。

第四步,重構。將提取的各參數項的參數值代入CE平臺內的道路生成模塊,由其生成新的道路肌理。

第五步,對比。將新方案與原始鄉村道路肌理進行比較,若相似度較高,則證明重構的道路肌理在較大程度上繼承了原有的鄉村道路肌理特征,得出的參數及規則可以應用于對此鄉村的規劃設計。

流程如圖1所示。

2 應用研究

我國的鄉村地域分布廣泛,村落空間形態也因地勢不同而復雜多變。其中高原、丘陵等地區的村落因復雜的豎向條件難以準確把握其道路形態,且與地勢平坦地區村落的參數化研究具有一定的差異[3]。參數化研究方法更適合對城鎮進行分析與模擬,因此,本文選擇的案例是位于地勢相對平坦的區域且具有一定城市化特征的村落。

本文選取的案例村落位于湖北省黃石市下陸區北面,該村現有302戶,共1 300人,村落地勢平坦,至今已有近700年的歷史,村內仍完整地保存著古祖堂、古井、古廟等十幾處歷史遺跡。村內三洼水池與東側山泉溪水交相輝映,村后以東方山為屏障,整個村落依山傍水而生。村內道路經過多年變遷,尤其是20世紀60年代至今,受城市化影響,道路布局形式逐漸向類似城市化的布局形式演變,路網組成逐漸規律,但整體上仍延續古代的道路肌理特征,具有相當高的歷史文化價值與研究價值。

2.1 管山村道路現狀肌理的提取與優化

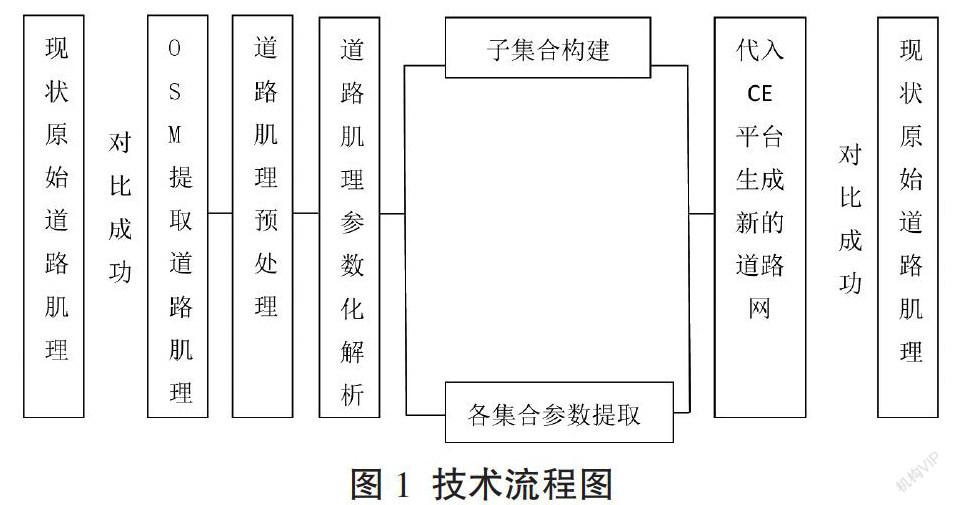

實地調研發現,多年來村民自主建設形成的鄉村道路,未經過現代規范化的規劃設計,在參數化表達中存在一些問題,難以進行計算機模擬(見圖2)。

因此,為方便后續代入CE平臺的需要,在從OSM提取管山村路網信息的過程中需要對管山村的單體道路、道路交叉口和整體路網三個方向預先進行優化處理。在優化處理過程中需要恪守兩個基本原則:一是不宜對現狀道路肌理做過大改動,避免在此過程中丟失其肌理特征;二是使其方便進行計算機模擬。

2.1.1 單體道路的優化處理

單體道路從以下兩個方向進行優化處理:一是對單體道路進行規整化處理,OSM中對單體道路的編輯存在一些屬性字段約束道路的形成,本文對導入CE道路模塊產生影響的主要是“要素類型”和“車道數目”,兩者直接決定了導入CE中道路的寬度。其他字段與本文所述無關,此處不作贅述。根據調研所得,在“要素類型”中將管山村車行道路定義為小型/未分級道路,巷道定義為“步行道路”,并在“車道數目中”將車行道路的車行道數量定義為1。二是以交叉口為節點,將道路拆分為各個直線路段。

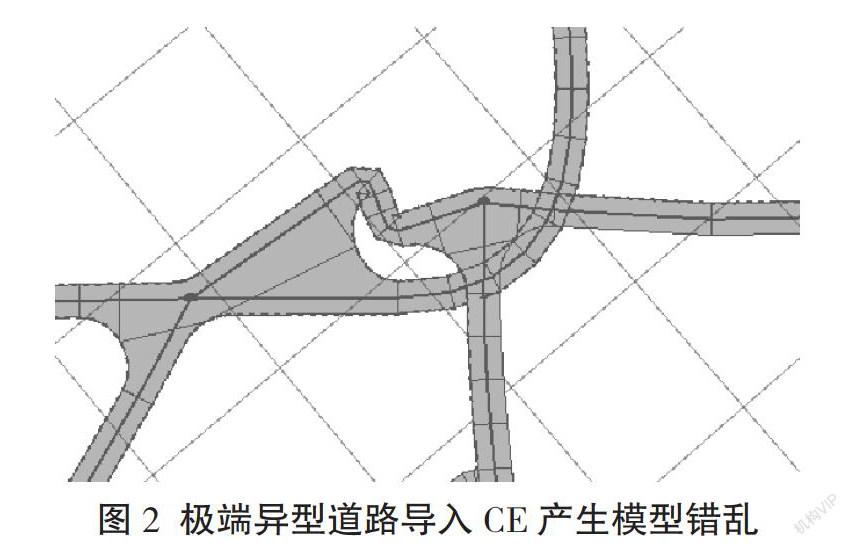

2.1.2 道路交叉口的優化處理

道路交叉口從以下兩個方向優化處理:一是調整異形的交叉口,編輯交叉口處多余的部分,使其相對平整;二是合并兩個距離太過靠近的交叉口(見圖3)。

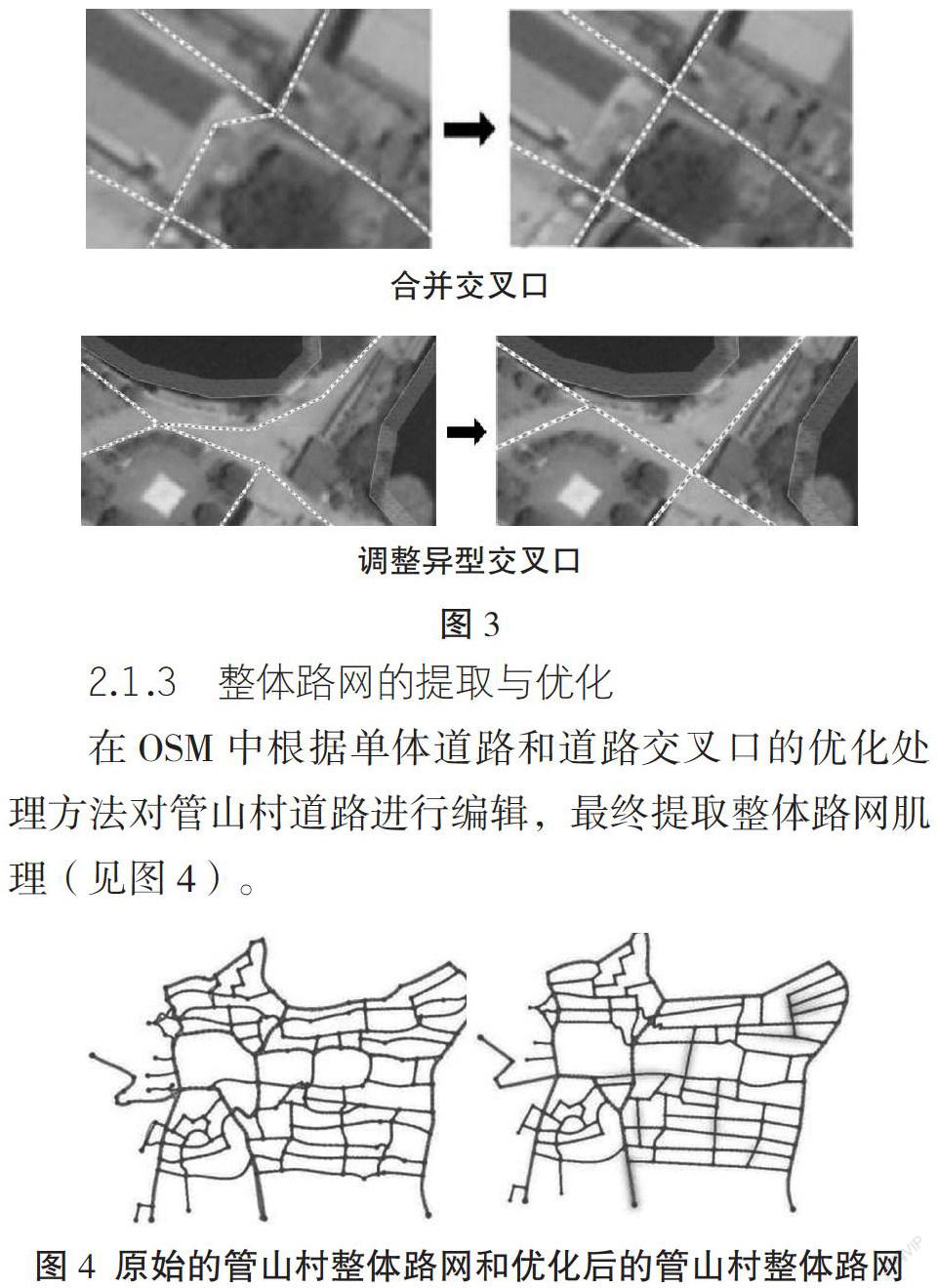

2.1.3 整體路網的提取與優化

在OSM中根據單體道路和道路交叉口的優化處理方法對管山村道路進行編輯,最終提取整體路網肌理(見圖4)。

2.2 管山村道路肌理參數化解析

傳統的道路分析方法是從道路的寬度、長度、交叉口、偏角等指標對道路進行解析,而參數化則是在這些指標下將其進一步細分為若干個參數項。每個參數項的參數值反映整體路網的某一部分特征,把所有參數項結合起來,就組成了完整的路網生成規則,生成與其對應的整體路網。后續在CE中的參數化重構則是依托于這些參數項,將這些參數項的參數值代入CE內置的道路生成規則,生成新的路網方案。

2.2.1 道路肌理類型特征

CE提供了三種基本的路網類型,分別用參數ORGANIC(有機型)、RASTER(方格型)、RADIAL(放射型)表示。鄉村的整體路網類型基本可以通過這三種參數單獨或互相配合形成(見圖5)。根據現狀,將管山村整體路網定義為“ORGANIC有機型(主)+RASTER方格型(次)”路網。

2.2.2 道路肌理中心分布特征

此處的道路肌理中心并不是傳統意義上整個村落布局的中心點,而是指代道路密度相關的參數,在CE中以參數項“開發中心首選項”進行調整,參數越高則道路中心越多、密度越大,參數越少則道路中心越少、密度越小,且離中心越遠,道路密度越小(見圖6)。

2.2.3 構建道路肌理參數集及參數提取

參考CE的道路生成模塊將整體路網機理分解為整體路網、街道參數和交叉口參數三個子集合,根據道路生成需要,在三個子集合下進一步細分為各項控制參數項,并從管山村原始道路肌理圖中根據CE道路生成模塊所需參數項提取各項參數值(見表1)。

2.3 管山村道路肌理參數化重構與比較

實地調研發現,管山村內部河道、街道、巷道、民居院落之間形成了典型的方格狀“井”字形道路肌理,這種肌理的形成源自該村地域系統中的自組織體系,是沿著東方山道路和村內水系流向自發生長出來的,與地理環境、自然條件、民俗生活等密切關聯。

2.3.1 管山村道路肌理參數化重構與優化

道路肌理的重構是將前文道路解析過程中獲得的各個參數項的參數值代入CE中的道路生成模塊重新生成新的路網。重構的目的是構建出兼具原始道路肌理特征又更符合現代生活需求的路網。

重構所使用的參數是基于上述原始道路形態提取的,而這些參數就是原始道路肌理的量化表現,蘊含著原始道路肌理的特征,原始的道路肌理特征則反映該村的文化習俗、社會制度、生活方式等,為佐證道路肌理參數化重構的合理性提供了理論依據。

在保留管山村內沿水系道路和邊界的前提下,將解析所得數值代入CE道路生成模塊,形成新的管山村整體路網方案。然后對生成的路網方案進行手動優化,主要以保留村內道路的原真性以及不占用歷史遺留區域為原則,適當連接支巷、次巷,使道路肌理更加清晰,最終得到新的管山村路網(見圖7)。

2.3.2 比較分析

為比較分析原始路網和新路網的相似度,選取路網密度、道路交叉口密度、路徑密度、道路網格平均值四項指標,通過計算比較四項指標的相似度衡量兩個路網的相似度(見表2)。

重構的道路肌理與原始道路肌理在各個評價指標上具有比較高的相似度(綜合相似度為84.90%)。在道路密度、網格尺度、整體走勢等方面繼承了原始道路的形態肌理。與原始道路相同,大多呈現出“井”字形的路網肌理,道路布局基本以村莊邊界為準,整體走勢或垂直于靠東方的山道路,或垂直于右邊水系,各個方向的路網密度基本一致,形成的網格尺度也比較宜人。在路網密度相似度較高(92.80%)的基礎上,降低了交叉口密度(相似度60.74%),改善了發展過程中原始道路因缺乏統籌規劃而出現的不連貫和雜亂的問題,使重構的新路網明顯比原始路網更具整體性和連貫性。

3 結語

雖然CE的道路生成模塊已經能由一系列控制參數生成對應的道路肌理,但還存在一些不足,如案例村落中存在水系,而CE道路模塊中缺乏對水系和道路關系的控制,并且目前只能控制道路的宏觀形態,難以捕捉道路細部形態,如人行道的高度、路牙石、道路中央隔離帶、路燈等。

傳統鄉村的保護傳承與更新改造正如火如荼,其中也面臨著種種困境。基于原始鄉村肌理特征參數化解析與重構的方法是當前解決鄉村建設中傳統空間形態特征丟失問題的一個嘗試,能夠使規劃過程更為高效、便捷,依靠參數快速生成的模型能夠為規劃設計及時提供大量的參考方案,進而提高規劃效率,增強規劃成果的科學性與合理性。相較于傳統的研究方法,參數化解析獲得的特征與數據使鄉村道路肌理的修復與更新變得更加有據可循,但卻缺乏與鄉村規劃更深層次的結合。現階段,鄉村規劃設計更多的還是起到輔助性作用,需要與傳統的研究方法相結合才能落實到實踐中去。美麗鄉村建設是一個復雜的命題,參數化的方法實質只是一個技術工具,可以將村落的空間形態特征通過參數化量化解析并演繹出來,但如何合理地將感性層面的特征,如鄉村文化、生活習俗等非物質特征解析成科學、量化的參數化語言,并通過計算機更加準確地表達和闡釋出來,是未來在實踐過程中需要研究的方向。

參考文獻:

[1] 張春霞,過偉敏,謝金之,等.基于參數化技術的城市歷史街區空間肌理重構——以南京荷花塘為例[J].裝飾,2019(3):80-83.

[2] 胡小勇.歷史文化村落空間形態的參數化保護與規劃探索研究[J].建筑與文化,2018(12):138-140.

[3] 童磊.村落空間肌理的參數化解析與重構及其規劃應用研究[D].杭州:浙江大學,2016.

作者簡介:李一霏(1979—),男,湖北武漢人,碩士,副教授,研究方向:環境設計。

劉源(1993—),男,湖北武漢人,碩士在讀,系本文通訊作者,研究方向:環境設計。