全自動云平臺測斜儀研制

廖彥程 劉金德 陳展壯 曾海洋 趙貴泉 李友恒 廖榜元

摘 ?要:國家強制規定地基開挖深度超過5 m需要測斜,在工程施工過程中,如果不進行測斜,就會發生塌方、建筑傾斜等危險。為了解決以上問題,該文研制了全自動智能測斜儀,該設備由自動收放線機構、PLC控制系統、智能云平臺以及太陽能電源組成,自動收放線機構可以提高檢測的效率,PLC控制系統則可以編程實現各種深度的測斜,智能云平臺計數可以提供精準的數據降低危險發生的概率,太陽能電源可以讓設備脫離外加電源,提高設備靈活性同時也更符合國家對機器綠色環保的要求。

關鍵詞:全自動 ? 云平臺 ? 實時監控 ? 測斜

中圖分類號:P634.3+3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2021)08(c)-0017-03

Development of Automatic Cloud Platform Inclinometer

LIAO Yancheng ?LIU Jinde ?CHEN Zhanzhuang ?ZENG Haiyang ?ZHAO Guiquan ?LI Youheng

LIAO Bangyuan

(Guangdong Polytechnic of Water Resources and Electric Engineering, Guangzhou, Guangdong Province, 510925 China)

Abstract: It is mandatory for the state to measure the inclination when the foundation excavation depth exceeds 5 m. In the process of engineering construction, if the inclination is not measured, there will be dangers such as collapse and building inclination. In order to solve the above problems, we developed the automatic intelligent inclinometer, which consists of automatic line winding mechanism, PLC control system, intelligent cloud platform and solar power supply. Automatic line winding mechanism can improve the efficiency of detection, and PLC control system can be programmed to achieve various depths of the inclinometer. Intelligent cloud platform counting can provide accurate data to reduce the probability of danger. Solar power supply can separate the equipment from external power supply, improve the flexibility of the equipment and better meet the national requirements for green machine environmental protection.

Key Words: Fully automatic; Cloud platform; Real-time monitoring; Inclinometer

中國基礎建設行業巨大的發展潛力,為基坑測斜儀產業的迅猛成長開拓了廣闊空間,在基礎建設中,將近90%的基建項目要用到測斜儀。隨著我國基建規模的不斷擴大,傳統測斜及測斜手段已經不能滿足現代生產的需求,其主要體現在成本高、效率低、檢測誤差大、受環境影響大、數據安全性差、數據狀態無法實時反饋。

1 ?設計思路

該設計的目的是研發一款無人值守、遠程監控、自動收放線、自動檢測、自動整理數據、數據自動上傳云平臺、自動預警的測斜平臺。機器將測斜探頭自動送入測孔中,達到自動放線測量的效果;測量數據通過云平臺數據整理,可達到加強數據保密性及數據實時更新的效果;測斜數據通過遠程監控,可以數據實時監控。

2 ?設備原理及設計

2.1 原理

在操作終端設定測量參數,然后啟動系統,設備便能根據所設定的參數進行工作,PLC控制伺服電機下放探頭線纜,編碼器實施采集探頭所處位置,對探頭的數據進行采集,并發送到遠程智能終端模塊[1]。到達底部時,逆向再采集一次,回到管道頂部。步進電機將探頭旋轉180°,重復上述數據采集行為,從而實現數據測量的無人化、自動化以及數據分析的智能化。

2.1.1 機械結構總體設計

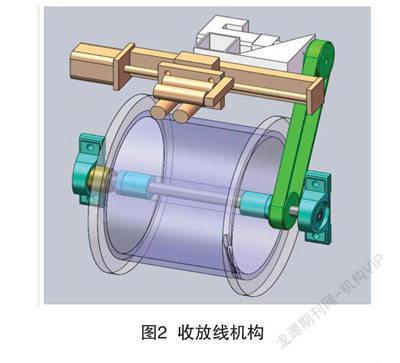

收放線機構用來實現自動收放線功能;繞線機構是將收起來的線排列整齊,使繞線不會出現打結的情況,降低對導線的外部損壞;換向機構可以將測斜探頭旋轉180°,完成測孔正反兩面的測斜數據采集[2]。

2.1.2 收放線機構設計

收放線機構的功能是完成導線的自動收放。安裝在安裝架上的伺服電機帶動同步輪轉動,通過同步帶帶動同步輪轉動,從而帶動軸承座上的轉軸轉動,繞線裝置(由集線輪、繞線套筒組成)也會隨轉軸進行繞線與放線[3];用安裝在滑臺架上的滑臺座和排線器進行移動排線,讓纜線排的更整齊。

2.1.3 繞線機構設計

繞線稱重機構的功能是記錄收放線的長度,并控制探頭的升降。導線從相鄰的兩個導線輪中間穿入,環繞測線輪一圈后從另一邊相鄰的導線輪穿出,同時安裝在編碼器安裝架上的編碼器記錄測線輪轉動的圈數,隨著測線輪轉動的圈數不斷增加[4],壓力梁的受力也不斷增加,同時安裝在壓力安裝板上的稱重傳感器受到的壓力也不斷增大,當測斜探頭觸碰到底端的瞬間,稱重傳感器受到的壓力會減少,當終端收到稱重傳感器數值減少的信號時就會停止導線的下放。

2.1.4 換向機構設計

換向機構功能是使測斜探頭精準無誤地旋轉180°,測量測孔的另一面數據。以換向架導向頭為整體的支撐,在這個架子上方安裝一個換向架安裝板,用一個回轉職稱內圈(固定)來固定安裝板和換向架導向頭,且為回轉職稱外圈支撐起一定高度,方便旋轉;外圈安裝在內圈正上方,且與換向動架通過螺釘連接在一起,形成聯動;而換向動架又與換向定位塊通過螺釘連接在一起,形成聯動;在安裝板旁邊裝一個換向電機安裝架,上方再裝一個伺服電機和一個小齒輪,小齒輪緊靠著外圈,形成聯動[5]。當伺服電機轉動小齒輪時,小齒輪就會帶動外圈反方向旋轉,外圈就會帶動定位塊運動,而定位塊固定著一個探管,探管里面卡位處固定著測斜探頭,工作時定位塊轉動,帶動探管跟著轉動,探管內的探頭同時跟著探管旋轉。

2.1.5 清洗模塊設計

清洗模塊包括轉向單元和清洗套。轉向單元包括套管組件,套管組件包括上下連通的外套管和設于外套管內部的內套管,外套管和內套管均為圓柱形,且表面均開設有若干圓孔。當處于非清洗狀態時,外套管的圓孔與內套管的圓孔不連通,反之圓孔連通。轉向單元優選為圓柱體,且轉向單元的上表面設有通孔和注水孔,注水孔與外套管的頂部連接;通孔位于轉向單元的中心,用于放置活塞,活塞是由磁鐵材料制成的;轉向單元的下表面還設有出水孔。

清洗套的內部兩側縱向且相對設有入水槽和出水槽,入水槽和出水槽均設有若干流水孔[6]。另外,清洗套的內部中間橫向且相對設有若干第一連接槽和若干第二連接槽,當對測斜儀進行清洗時,注水后,水流從入水槽流入,經過流水孔、第一連接槽、第二連接槽,最后從出水槽排出。

2.2 技術核心關鍵

2.2.1 電氣控制系統

該設備以西門子S7-1200 PLC為控制核心,通過PLC的輸入口采集按鈕開關、壓力傳感器、編碼器的數據,用于三路高速脈沖輸出的方式控制繞線機構、收放線機構、換線機構的運動,同時通過CM1241的485通信模塊與高精度測斜傳感器進行通信讀取測斜傳感器的X和Y的偏移值,并通過以太網接口將數據發送至網關模塊,網關模塊安裝了4G的SIM卡,用以將測斜傳感器的關鍵點數據發送至工業云端,也可利用無人機進行數據的采集,實現數據的自動化采集;與此同時也可以通過手機App對設備進行遠程操控[7]。

2.2.2 工業云平臺

云平臺采用廣州藍谷科技有限公司的LG2000型云平臺系統,該系統基于阿里云開發,在自動模式下用戶可云通過智能網關的繼電器輸出平臺定時喚醒設備,并發出測量啟動信號。

3 ?結語

隨著我國經濟的高速發展,城市化水平的不斷提高,人們對地下空間的開發利用也越來越多。在地下工程的施工過程中,由于基坑開挖過程中會破壞土層原有的狀態,可能導致土體移動,沉降等危害,從而導致周圍建筑物、道路、地下管線的破壞。要預防上述可能會出現的危險,就必須用到測斜儀這一基建施工過程中必不可少的重要儀器。相關數據統計我國投資在基建的資金逐年穩定增加,所以該產品未來發展會更加快速。

參考文獻

[1] 謝長嶺,湯繼新,方寶民.自動化測斜技術在基坑監測中的應用[J].城市住宅,2021,28(3):251-252.

[2] 郭林云,徐泮林,馮鵬睿.測斜儀在基坑工程中的應用研究[J].北京測繪,2020,34(10):1451-1454.

[3] 石永強,李雨菲,車錄鋒.基于MEMS加速度計陣列的測斜儀設計[J].傳感器與微系統,2020,39(9):66-68,72.

[4] 李沁,黃津松,石利星,等.電子式隨鉆直井測斜儀在塔里木油田的應用[J].石化技術,2020,27(7):73-74.

[5] 齊侃侃,董昊.測斜儀溫度特性研究[J].電子世界,2020(4):82-84.

[6] 詹文彬.智能鉆孔測斜儀設計[D].成都:西南交通大學,2009.

[7] 李俊明,孟憲超.自動化測斜儀在基坑監測中的應用[J].科學技術創新,2021(20):125-126.

作者簡介:廖彥程(1997—),男,大專,研究方向為機電一體化。