父親一輩子,一部中國農村改革史

呂德文

“人總有那么一天的。”

父親跟我說過這句話,我沒有應答,不久他就走了,如今剛剛過了一周年的祭日。

父親是典型的中國農民,身上有農民的堅忍、可愛,也有共同的積習,鮮活生動。他們這代人,承受了社會發展最大的陣痛,所幸最后還是抵達了一個物質豐沛的時代,就此而言,也算還有寬慰。

時代的波折與變遷,都刻印在中國農民的命運里。但這一切,隨著這代人的去世,以及記憶中的農村的消逝,快速成為陌生的過去。

但那些故事,不僅僅關乎一個父親或者母親,而是所有人的來路。

提前退休

父親在49歲的時候宣布“退休”,想過他認為的養老生活。他唯一的理由便是子女已經長大了,不用他負擔了。

彼時,家里條件并不算好。我們兄弟姊妹都還在外打拼,哥哥姐姐們剛成家并未立業,我還在讀書,妹妹還小,初中畢業后外出務工。要說負擔,倒也還是有一點的,比如家里之前欠的債務,我讀書的花銷—但自上高中起,就是哥哥姐姐在承擔我的學費和生活費,父債子還更是不用討論的。

村里人說他“命好”,多少都有點羨慕加嫉妒的意思,他自己不負責任,卻生養了幾個懂事的子女。但是,鄉親們都認可這一行為的正義性,養兒防老天經地義。而我們做子女的,也沒什么話好說的。小叔比父親小十歲,他在臨近六十歲的時候跟我說,他必須在六十歲之前“退休”,否則會被人笑死。

父親這一“壯舉”,因為我的講述而成了我們團隊認識南方宗族社會的典型案例。確實,父親的這一行為,在鄉村劇變的過程中,顯得是如此突兀,卻也彌足珍貴。部分中部地區正在遭受養老危機,老年人自殺頻發,連帶著增加了中年人的生活壓力。而稍后幾年,北方一些地區也在遭遇以高價彩禮為代表的家庭危機,中年人不惜透支未來完成子女結婚這個人生任務,老年人也不得不面臨代際關系變化帶來的心靈沖擊。

進入21世紀以后的中國鄉村,雖然順利實現了轉型,卻總歸是付出了一定的代價。而父親那一輩人,是這一代價的承受者。但是,他和他的大部分同輩鄉親們,卻可以安然度過晚年,算是幸事。

中國已是豐裕社會,物質財富極大豐富,這應該是父親那一輩人的深切感受。從上世紀90年代起,鄉親們便陸續從村子里搬到鎮里,大哥也趕了個末尾,于十年前在鎮里蓋了一棟房子。

大哥一家都在深圳生活,蓋的房子其實算是父母親的養老房。父親剛搬到鎮里時,信誓旦旦地說他就過年住一下新房,平時生活還是愿意住村里。沒成想,在新房住了一段時間以后,他卻徹底打消了回村養老的念頭。

因為,他發現,鎮里生活方便,熟人也多,養老生活豐富多彩。簡單說,城鎮化并沒有打破其社會網絡,反而增強了其社會資本,連多年不來往的中學老同學也經常走動了。他在離世前幾年,身體不好,但日常生活卻極其豐富,精神滿足感也很強。

世人對快速城市化多有詬病,但誰曾想,道路通向城市,這是年輕人的夢想和歸宿。

大哥僅僅是在小鎮里建房“進城”,哪怕他們一年住不了幾天,父母親也甚覺高興,認為是子女有出息的表現,也是父母晚年幸福生活的物質和精神支持。畢竟,留在空心村里的,差不多真是老弱病殘了。

普通人在物質需求和精神需求之間,的確難以匹配。但從家庭整體而言,卻是可以的—年輕時的精神意義,往往在于為物質富足而奮斗;年老時的精神滿足,亦源自子女的奮斗和年輕時的無悔青春。

生命意外

父親這一輩子,后半生過得有點悠閑,甚至于懶散,但前半生卻是極為奮進。他1964年初中畢業,然后就回到村小學的一個教學點做代課老師。在集體化時代,這算是一個不錯的出路。在我年長時,他常常跟我描述那一兩年的幸福時光:

白天上課,傍晚和凌晨去搞副業—那個教學點的生產隊為了照顧他,專門給他分了一部分松樹林,他利用課余時間割松脂賣松油,就可以賺不少。我可以感受到,這應該是一個物質和精神都極其自由的時光,做自己喜歡做的事,且還有“奔頭”,社會評價還很高—我聽長輩偶爾閑談他的過往,他年輕時意氣風發,眼界很高,“調皮得很”,普通姑娘都看不上。

偶然的生活事件對人生道路的鐫刻,我因此深信不疑。

好景不長,代課老師只當了一年多,大隊就不讓他干了。按他的分析,爺爺是“封建大伯頭”,正受批斗,他當然也就沒辦法在這個崗位待著了。再說了,村里想做這事的人,可不少。回到生產隊后,立馬就碰上了修水庫,天寒地凍的,他在水里泡了一段時間,回家就大病一場,在床上躺了幾個月,差點死了。幸虧奶奶照料周詳,每天端粥水喂他,還有本村一個中醫,鍥而不舍用藥,竟神奇般地活了過來。

但此后,他也就落下了風濕,身體羸弱伴隨一生。他每次和子女說起這段經歷,總會落淚。有一次我和他頂嘴,他向大姐傾訴,又邊說這事邊掉眼淚。偶然的生活事件對人生道路的鐫刻,我因此深信不疑。

對于個體而言,人生經歷都是由一系列的偶然和瞬間構成的,但對于國家而言,這些事件背后卻是社會工程塑造的必然。曾祖父幾兄弟在解放前苦心經營,置辦了田地和房產,并舉辦了鑄造、造紙廠,經營了幾個百貨店,算是村里的顯貴。祖父長得人高馬大,性格頑劣,從小就是家族斗爭中的急先鋒,并留下了“藩王”的諢名。在祖父一輩人中,他也就順其自然成了所謂的族長。

但在新中國成立之時,我們家族早就家道中落了,大家都是貧農和下中農。但家族大了以后,族內兄弟妯娌甚至小孩之間的糾紛,就難免轉化為斗爭的理由,祖父是舊社會族權的象征,甚至在新社會還習慣于對家族子弟吆三喝四主持公道,成為被批斗的對象也就在所難免。從代課老師被逐開始,父親應該就受到祖父的影響,一直籠罩在不甘、隱忍又無奈的心緒之中。

非常幸運的是,他在26歲這個大齡之時娶了母親。母親一生體諒他,承擔了家務,年老時還對他照顧得無微不至。且,母親性情溫和,心地善良,人緣甚好,倒也平和了父親的不甘和無奈。

那時,母親的親叔叔是甚有聲望的大隊長,他對祖父和父親評價都高在,父親母親結婚以后,他也對我們一大家照顧頗多。至少,在當時鄉親們的眼中,我們家應該不算是受欺負的對象。父親也算是擔負起了家庭責任,和大伯(其實是二伯,大伯幼時夭折)和三伯分了家,他和奶奶、小叔以及母親、大姐、大哥等過了幾年,直到二姐出生后,小叔要結婚,我們一家才和小叔分家。

我長大后,父親和小叔都不時會談起當年一起過日子的“日常”,他們相互之間有怨氣,都覺得自己付出得多。母親則客觀一些,說小叔也非常勤奮,會鉆營。想必,父親的負責任是實情,那么大一家子需要打理,他是勞動主力,當然是起早貪黑。但小叔的勤勞也是有目共睹,他確實為這個大家貢獻了自己的力量。他們的“怨氣”,無非是源自兩兄弟分家時微妙而不可言說的瑣碎之事。只不過,這終歸沒有影響兄弟感情。我小時候,小叔家日子好過一些,有一年過年還抓了一只公雞給我家。

父親這一代人,算是苦日子過來的,也是從大家庭里走出來的。他們未必有多高的覺悟,體悟到自己正在為社會主義事業而奮斗但他們確實是為各自的家庭奮斗。乃至于,我們兄弟姊妹從小到大在他那里受到的教育是,一個人只要勤勤懇懇,總歸是會熬過苦日子的。并且,家庭和睦,量大福大,那才是家庭經營之道。

副業生涯

父親雖然在農村,卻從未在生產隊集體勞動過(除了修水庫那次),他都是自己去搞副業,然后給生產隊上交副業款。因此,雖然辛苦,他的日子在當時也不算差,關鍵是生活有自主性,勞動可以自己安排。以至于分田到戶以后,他很興奮,拉了滿拖拉機的化肥往責任田里倒,結果把禾苗燒死了—他根本就不會種田。在我的兒時記憶里,我們家的禾苗很可能是要比別家長得差,尤其要比鄰居老農五叔公家的低產。

他搞副業倒是得心應手。所謂副業,就是靠山吃山。改革開放后,他是村里第一批做木材生意的人。他請人砍樹、鋸成木板、運輸,賣到鄰近的廣東市場上。

客觀上,木材生意的利潤主要源自灰色利益,比如,少批多砍。并且,木材是有專營管理的,但廣東市場的收購價比福建的高,他就得請拖拉機在夜高風黑的時刻偷運。他不算是有經營頭腦,也不算是有膽量的人,能夠這么做,無非是這一灰色市場一直存在,甚至于在集體化時代就很發達。事實上,他的交易對象,很可能就是我們家在廣東的親戚,以及他長期交往結交的朋友。

父親的副業生涯,給了我非常多的關于農村市場的啟示。計劃經濟時代,其實也有發達的市場。一個落戶到我們村的干部家庭,男主人大家稱之為老沈,女主人大家都叫她李嫂。他們一家和村民們打成了一片,李嫂因其有文化又有膽識,變成了諸多違規干副業的領頭人。比如,誰家有山貨運輸到廣東,她就可以組織一幫婦女半夜“挑擔”,在生產隊干活之余賺取額外收入。

我們兄弟姊妹從小到大在他那里受到的教育是,一個人只要勤勤懇懇,總歸是會熬過苦日子的。并且,家庭和睦,量大福大,那才是家庭經營之道。

而到了改革開放后,雖然市場經濟開放了,卻也是時時受到政策規制的影響。農副產品的利潤,確實比較稀薄,父親雖然是“老板”,但其收入卻未必比那些靠勞動力賺取勞務收入的人多。

上世紀80年代,算是父親的另一人生高光時刻。那時,政策放活,對經濟活動的監管也沒那么嚴格,他算是如魚得水。甚至于,他和母親還信心滿滿地打了地基,準備好了材料,準備蓋一棟兩層的四室一廳的樓房。但臨到蓋房的時候,發現存款只夠預算的一半。

母親主張先蓋一半再說,他則不愿意。結果,這棟樓房就再也沒有蓋起來。原因就在于,他和母親無論怎么努力,都只能維持基本的家庭再生產。我們家五姊妹,兩個姐姐和哥哥是70年代生人,我和妹妹是80后,大姐小學畢業就早早出來幫襯家里了,而其余四姊妹都在90年代遭遇了最貴學費—我后來從事三農研究才理解,上世紀90年代中后期,恰恰是中國農村普及義務教育和交通建設的高潮,哪怕是在家鄉這個山區,農民負擔也不輕。

上世紀90年代,也是我們村發展的高峰期,屬于“亂山”階段,家家戶戶都在砍樹,將幾百年老祖宗留下的山林資源都換成了現金。因此,只要有勞動力,就可以賺足夠的錢,便可以在鎮里蓋樓房。客觀地說,我們村因為山林資源豐富,算是小康村了—這是村書記正兒八經在村民大會上宣布的。但父親的身體,卻不適合干重體力活兒,我們家也就沒有分享這一波發展紅利。

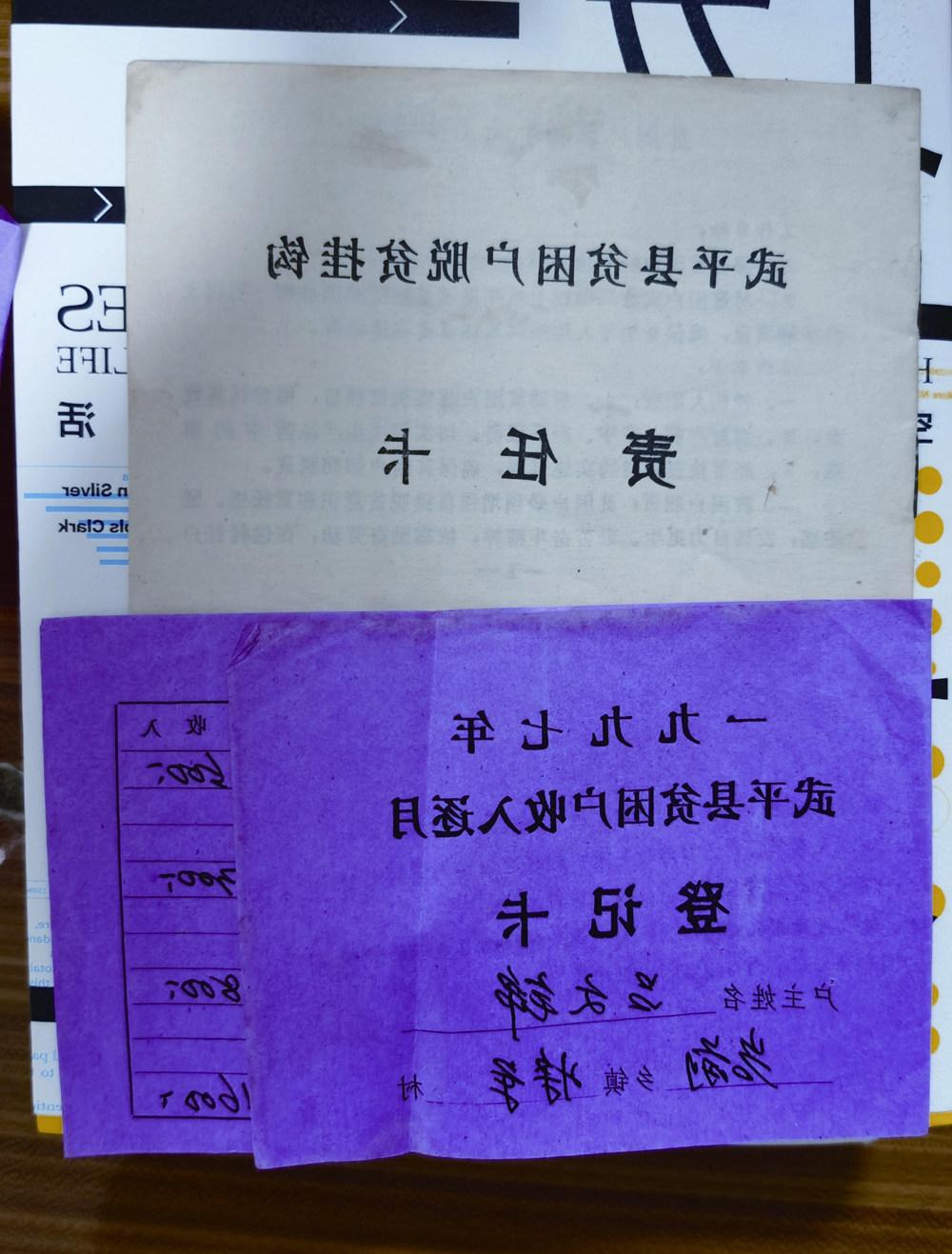

今年春節期間,我們幾姊妹在清理家里的老物件時發現,我家在1997年被評為貧困戶,享受了政府1000元的幫扶。那一年,我初中畢業考試了縣一中,大哥高中畢業出來勞動了,二姐也隨大姐去廈門打工了。政府扶貧雖然是雪中送炭,但家里條件其實已經開始有了好轉,至少負擔沒那么重了。盡管如此,我仔細回顧了一下,我們家成為貧困戶,還算是合情合理,畢竟我們家算是全村最貧困的家庭之一了。

但是,父親也就是在哥哥姐姐們開始有勞動收入后,開始動了“退休”的念頭。他也跟隨村民發展養豬業,這個產業輕松,適合他,但行情并不穩定,他并沒有賺錢。但比較好的是,家里沒有負擔,賺的是他的,賠了是哥哥姐姐們墊付,所以他的日子很是逍遙。這個逍遙日子,一直到他去世。

親情責任

父親晚年的幸福,歸根結底還是要感謝這個時代。最近十余年來,鎮里的工業園區建起來了,妹妹和妹夫也就可以在家門口就業。父母親從村里搬到鎮里后,他們的及時照顧對提升兩個老人的生活質量,不可替代。

父親生前總是感嘆,妹妹要比兒子還鼎力,幸虧有了妹妹和妹夫。客觀上,當前中國老年人的養老,物質支持是一方面,但最難以解決的恐怕是生活照料和精神慰藉。畢竟,在城鎮化的進程中,城市并非大多數農村老人養老的理想之地,哪怕是物質豐富,但城市正規生活體系無法為老年人提供全方位的照料。父親晚年的幸福,源自一系列制度支持,如未打破熟人社會的城市化、在地就業等等。

父親晚年的幸福,源自一系列制度支持,如未打破熟人社會的城市化、在地就業等等。

去年九月,我陪他去醫院。那時,他身體很弱,沒辦法走路,只能推輪椅。他心血管病多年,現在回想起來,其實他那個時候已經有心力衰竭的癥狀了,只是我不太懂,未曾注意而已。我還想著帶他到處走走。我們還約好,國慶期間請他來武漢小住一段時間,看看他子女的生活狀況。

回想起來,我陪他住院的那幾天,他有次坐在病床上,跟我輕聲說:“人總有那么一天的。”我知道他的意思,但我沒接話,覺得還很遠。沒成想,國慶期間因身體不適沒來成武漢,國慶過后不久,他就突然走了。

父親走了過后,我問母親和妹妹,生前他留下什么交代沒?母親說,沒有,沒有任何遺言。看來,他未曾留下遺憾。

父親是一個極其普通的農民,生前,我和他交流不多。但他卻是我體驗人生,理解中國鄉村變化的源泉。我性情閑散,偶爾不思進取,師長朋友們總會從我的父親找根源。我們父子倆,生前對話不多,也未曾有過深度感情交流,甚至于我一度在很長時間里不太能接受其生活方式。但最后,我自己的生活方式卻還是有他的影子。

他去世一年來,總有一幅畫面縈繞在我腦海里。畫面中,他悠悠地走著路,微笑著對回到老家的我說:阿文,你回來啦?

懷念父親,祭奠終將逝去的鄉村記憶。