巧用信息技術,助推教師專業發展

鐘曉芳

信息技術進入2.0時代,信息技術應用能力是新時代高素質教師的核心素養。作為一名新時代的教師,主動學習信息技術,適應信息化、人工智能等新技術變革,助推教師專業成長,有效開展教育教學,勢在必行。多媒體教學主要共享互聯網豐富的海量網絡資源,要讓多媒體教學同先進的教學平臺,如比較常見101教育PPT、希沃白板、茂名人人通、粵教翔云·廣東省教育資源公共服務平臺、國家中小學網絡等達成共享,與學生形成有效的互動,才能形成一個完整的多媒體教學系統,促成高效課堂。信息技術能力提升工程2.0強調,教育信息化2.0時代的教師必須進行六種轉變:一是教育理念要從教師為中心或教師主導“以學生為中心”轉變;二是教育基本模式要從依據經驗的教學向依據數據的教學轉變;三是教學目標要從完成課標任務向基于課標促進學生最大化發展轉變;四是教學內容要從預設固定的教學內容向基于彈性設計、動態生成轉變;五是教學評價要從依據印象的績效評價向依據數據分析的發展性評價轉變;六是訓練作業要從批量的訓練與作業向精準訓練、彈性作業轉變。這一系列轉變的核心都在于教師本身,需要一線教師實現觀念的深度改革,從“行”轉走到“心”轉,由主觀認識落實到具體行動。

一、方法與策略

對于如何巧用信息技術,助推教師專業發展,筆者依托信息技術2.0意見,結合自身實踐提出以下建議。

第一,“先吃后嘗”。對自己比較熟悉信息技術,可采用“先吃后嘗”的轉型策略。“吃”是指“行動”,“嘗”是指“提高認識、觀念轉型”。如一線教師普遍熟悉PPT,可以繼續強化制作和美化PPT的能力,依托101教育PPT和希沃白板平臺中的海量信息和強大的互動功能,對學科知識進行整合和實現課堂上與學生有效互動,改變傳統教學單一的教學模式,提升課堂效率。

第二,“邊吃邊嘗”。對教學中比較迫切需要,實操性相對容易的信息技術,可采取邊吃邊嘗的轉型策略。如問卷星、訊飛輸入法和UMU等,便于課前收集學情進行調查評估和課后評價,可以先根據小程序的提示嘗試去使用,在使用中再進一步優化,逐步改進,直至熟練操作。

第三,“先嘗后吃”。對熟悉程度一般、實操難度比較大的信息技術,采用“先嘗后吃”的轉型策略。比如,運用喀秋莎來制作微課。可以借助網絡或者學校信息技術高手的力量,跟著他們先學一遍,給自己一個簡單的任務,試著去操作。在操作中進行嘗試性的改進,在嘗試探索中慢慢去摸索。并嘗試自己錄制微課給學生課前課后學習,進行翻轉課堂,在跟學生分享和同伴的交流中不斷改進,提升認識,不斷加大行動力度。

第四,“線上線下通吃”。信息技術實操性特別強,但打造“技術創新課堂”還得以學科的專業知識為主。需要在線上學習探索的同時,線下組建“骨干引領、學科聯動、團隊互助、整體提升”的研修共同體,圍繞學科課程標準、專業教學標準,以問題為導向,以專題研修為抓手,推進相關教學設備和學科軟件應用,開展教學案例研討、課堂實錄分析等信息化教學校本研修。

二、實踐案例分享

2021年4月28日,廣東省教育研究院“走進粵東西北(茂名)教研幫扶”活動走進我校,我代表語文科組與來自中山華僑中學的骨干老師吳丹上了一節以《與妻書》為課題的讀寫接力課。《與妻書》是統編版語文教材第五單元的一篇選讀課文,授課對象主要是高一年級的學生。為了突破重難點,本節課設置三個活動,采用多技術融合的教學模式,依托101教育PPT平臺,運用計時器、圖片快傳、詞云圖等信息技術來輔助教學。具體如下。

1.課前安排一分鐘小游戲

小游戲活躍氣氛,激發內驅力,為課堂的展示做好充分的思想準備。(計時器)

2.教學設計的三個活動

第一個活動:說林覺民舍小家為大家。一是快速跳讀課文,梳理出“吾至愛汝”和“使吾勇于就死”的文本依據,填表。(出示題目、拍照上傳和廣播推送);二是細細品讀,小組代表展示交流發現。

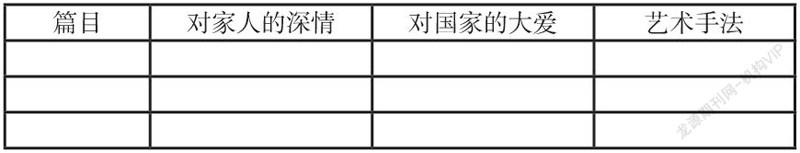

第二個活動:說革命烈士的家國情懷。一是比較閱讀群文,梳理出革命烈士“對家人的深情”和“國家大愛”的文本依據,填表。(出示題目、拍照上傳和廣播推送);二是細細品讀,小組代表展示交流發現。

第三個活動:用詞云圖匯總家國情懷。一是用詞云圖匯總家國情懷;二是探究革命烈士舍己為天下的文化人格背后的精神淵源,聯系當今時代英雄事跡,樹大志、擔使命,展鴻圖。

3.課堂學習采用小組合作探究的模式

具體為:搭建學習支架,設計學習量表——小組討論——動手填表——展示分享——評價總結的教學策略。

群文閱讀,體會中國魂,民族情,崇高精神文化品格的傳承。請詞學們深情朗讀家書,仔細尋找烈士在絕筆書中對家庭、對國家社稷的具體情感,找出其中最打動你的句子或段落,說說理由。( 小組合作探究,派代表發言)

課例使用混合教學的環境,101教育PPT中計時器的使用,活躍了課堂氣氛,激發了學生挑戰自己,高效完成任務的意愿;詞云圖的呈現,讓大家眼前一亮,很好地幫助學生快速把握情感關鍵詞,感受革命先烈豐富的情懷;圖片快傳功能,秒傳學生現場生成的作品,達成了學生作品實時共享、對比點評明晰重難點的教學效果。

三、經驗與展望

這節以《一紙書信,無盡摯情——以<與妻書>為主例的群文閱讀》為題的課例,作為接力課的第一課時,如何在這節課中真正使學生足夠的信息,方便學生在第二節上順利寫作呢?對于一節接力課來說,無論是教師的教學設計,還是學生的學習習慣都是一種挑戰。我在備課時貼合學生已有的能力,在學評、教中抽絲剝繭引導學生通過對比,從方案中每一部分的合理性去思考,綜合分析不斷優化,整合出最佳方案。

從課堂實踐來看,這一設計是比較好的。廣東省的教研員吳曉軍評價說,我們兩位上課老師相隔千里,卻心有靈犀,在課堂上實現了無痕鏈接,兩節課合為一體。學生在作品展示與互評的活動中,通過我的引領,實實在在地交流學習,很好地實現小組交流合作,突破重難點,傳承家國情懷的目的,為第二節讀寫課做好了充分的準備。

需要改進的是,時間分配更合理一些,讓學生在最后進行一項學習評價,借助學習評價量表來對小組合作進行評價,方便改進以后的學習。充分運用大數據技術為精準教學把脈,方便其從可視化圖表中發現隱藏的教與學問題,及時做出決策干預,為學生推送合適的學習資源,補短板、揚優勢。具體如下圖。

未來已來,作為新時代教師,唯有緊跟時代步伐,以互聯網+教育為核心,立足與用好現有的教育教學資源,充分利用移動終端及其應用APP,熟練操縱技術支持貫穿教育教學全過程,教育教學全部環節信息化,方能與時代共舞。