突發公共衛生事件中社交媒體使用對用戶生存狀態的影響研究

胡瑜蘭

摘 要 在新媒體時代,社交媒體已經成為公眾信息獲取和發布的主要渠道。2020年,因新冠肺炎疫情,人們的生活和工作由線下轉為線上,人們對媒體使用的行為變化引起社會關注。目前已有學者從宏觀的角度研究社交媒體的使用與生存狀態的關系,但缺少針對某一事件的定量研究。具體來說,用戶在疫情期間對社交媒體上的使用行為是怎么樣的?社交媒體的使用對用戶的生存狀態有什么樣的影響?以上問題還缺乏相關研究。因此,基于網絡對新浪微博用戶進行在線問卷調查。結果表明:用戶使用微博的次數、轉發行為以及社會比較對個人的生存狀態具有正向影響,而用戶在疫情期間對微博的使用時長對生存狀態具有負向影響。

關鍵詞 突發公共衛生事件;社交媒體;新浪微博;生存狀態;焦慮

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 2096-0360(2021)18-0049-07

新媒體時代,社交媒體的高互動性使得用戶由被動的信息接收者轉為主動參與者,也即托夫勒在《第三次浪潮》中所提到的“產消者”。根據WeAreSocila2020年中國地區數字報告顯示,新浪微博已經成為網絡用戶最常使用的App之一。可以說,基本每一個人的手機,都會裝有“微博”App。2020年中國互聯網絡信息中心發布的第45次報告顯示,截至2020年3月,新浪微博使用率為42.5%,較2018年上升0.2個百分點[1]。2020年因新冠肺炎疫情微博的使用率大大提升。

由于疫情居家隔離,網民對微博的使用在突發公共衛生事件期間更加活躍。據統計,截至2020年2月4日,微博熱搜榜上與疫情相關的話題占比超過60%。網民關于“新冠病毒”“全球疫情”的話題討論達到220萬,閱讀量達到307.5億,遠超平時出現的熱點事件。可見在突發衛生公共事件中,用戶使用微博參與事件討論、獲取相關信息的需求更高,心情也更迫切,微博成為人們情緒跌宕起伏的場域。一方面網民能夠通過搜索疫情的信息減緩賴自己對于疫情的恐慌情緒,另一方面可以通過與其他網友討論疫情信息來滿足自己的社交需求(人是社會性的動物,長期在家沒有與外界進行社交,會導致個人產生焦慮甚至抑郁情緒)。社交媒體在一定程度上成為人們搜索信息、溝通交流的窗口,但我們也應該反思其用戶在長期使用社交媒體后,對自己的生存狀態(Well-Being)會產生什么樣的影響。

當前已有學者研究社交媒體使用對用戶生存狀態的影響,但對于突發公共衛生事件背景下用戶對社交媒體使用與生存狀態的研究還存在空白。因此,本文以具體事件為例,構建了突發公共衛生事件中社交媒體使用對用戶生存狀態的影響研究模型,通過調查微博用戶使用社交媒體的時間、頻次以及社會互動,分析突發公共衛生事件中社交媒體使用對用戶生存狀態的影響,彌補學界從某類具體事件背景下對用戶使用社交媒體與生存狀態的定量研究的不足。

1 文獻綜述

1.1 突發公共衛生事件期間關于微博的傳播研究

突發公共衛生事件期間對于微博的傳播研究主要包括以下兩個方面。一是對于全媒體時代重大疫情網絡輿論的特征、影響及引導策略研究。王賢卿、吳倩倩[2]認為公眾為了緩解對疫情信息的“不確定性”,容易“選擇性”的注意所關注的疫情動態。在這種情況下,公眾只有通過頻繁地“刷”手機,在各類社交媒體軟件App搜索自己想要的信息,才能從中獲取安全感。二是張放、甘浩辰[3]對流行性傳染病疫情期間對公眾情緒進行的研究。他們得出兩個結論:第一個結論是發生疫情之后,公眾的情緒并不是穩定的,而是呈現出持續下降的狀態,因此這時就需要政府部門、媒體等提供較多的正面信息來安撫公眾持續下降的情緒以及緩解公眾對疫情危機的恐慌感,這樣才能將公眾的情緒穩定在一個相對平緩的狀態;第二個結論是他們認為與疫情相關的其他重要事件也會對公眾的情緒有影響。以上是學者對于發生特殊事件時關于微博的傳播研究。

1.2 用戶社交媒體使用行為與生存狀態研究

關于用戶社交媒體使用行為與生存狀態的關系,國內的學者研究較少,國外學者基于社交平臺Facebook進行了較多研究。主要包括以下三個方面。一是MariaKalpidou等[4]通過研究Facebook的使用,發現學生使用Facebook與同齡人進行社交聯系時,這種關系會變得非常積極。他們認為學生對Facebook的使用和適應性兩者之間存在正相關關系。二是Hinkley、Trina、Verbestel等[5]通過調查學齡前兒童使用電子媒體和生存狀態的關系發現:電子媒體使用水平的增加預示著用戶的生存狀態更差;與使用電子游戲或電腦相比,工作日或周末看電視更容易導致兒童出現不良表現,兒童對電視和電腦等電子產品使用的越多,他們的家庭關系就越差。三是Gerson、Plagnol等[6]測量了337名Facebook的用戶,他們觀察了受眾對Facebook的使用、社交比較行為以及性格特征,發現對于目標驅動持續性較高的用戶,Facebook社交比較與生存狀態呈正相關關系,證實了某些人格特質在Facebook的社交比較和生存狀態之間起到了調節作用。這項研究的結果強調了個性的個體差異如何影響Facebook上的社交比較以及如何影響個人的生存狀態好壞。以上主要是國外學者對于用戶社交媒體使用行為與生存狀態的研究。

1.3 用戶情感傳播行為研究

關于用戶情感傳播行為的研究,李長榮等[7]通過判斷用戶的情感類型和情感強度,尋找了影響用戶情感表達和傳播的影響因素,發現用戶在社交媒體上所表達的情感詞匯能夠反映公眾的情緒。例如許多公眾都提到的詞匯(即高頻中心詞)反映了公眾對于某一事件的主導情感類型。王天一[8]以“新冠肺炎”事件為例發現,用戶呈現出的情感中的消極偏向不僅是群體間情感能量的交換,更多的是在封閉環境下相伴而生的一種內在感受。李明瑞、劉婷[9]依據“互動儀式鏈”理論和情緒“感染效應”,發現帶有情感色彩的新聞標題、新聞圖片和新聞短視頻能夠直接或間接地讓受眾產生情感波動,從而為媒體的輿情引導助力。目前已有學者在進行用戶情感的研究,但這些研究多是從用戶日常交流的情感互動出發,對于在某一重大突發公共衛生事件的背景下,用戶的情感表現以及情感如何在網絡中進行傳播的研究較少。以上主要是對于用戶情感傳播行為的研究。

2 相關概念界定

2.1 突發公共衛生事件

國務院在《突發公共衛生事件應急條例》對“突發公共衛生事件”的定義是突發公共衛生事件是指突然間發生,對社會公眾的身體健康產生嚴重損害的重大疾病[10]。武漢市衛健委于2019年12月31日開始通報新型冠狀病毒的疫情[11],2020年1月20日,國家衛健委正式將“新型冠狀病毒肺炎”納入乙類傳染病,并采取預防控制措施[12]。互聯網時代,社交媒體成為人們發布信息、獲取信息的重要傳播渠道。在此次疫情中,新浪微博對于疫情話題的閱讀量已經超過百億,因此本文主要是以新浪微博這一社交媒體為例。在新冠肺炎疫情背景下,探析用戶對社交媒體的使用與生存狀態的關系,以此為將來其他學者以某一具體事件為例對用戶生存狀態的定量研究提供參考。

2.2 社交媒體

2007年,安東尼·梅菲爾德(Antony Mayfield)在他的電子書《什么是社會化媒體》中提出“社交媒體”(SocialMedia)的概念,他對“社交媒體”的定義是一種能夠賦予使用者高度參與感的新型在線媒體平臺,這個平臺的特點是創新、迅速以及技術融合等。王一帆、曹博林[13]認為社交媒體是基于網絡技術基礎之上的互動性社區,其最顯著的特征就是每一個參與的用戶都擁有創造和傳播內容的能力,并且用戶可以隨時隨地利用可交流的工具來進行社會交往和社會互動。韋路和陳穩[14]則認為社交媒體的本質是用戶生產內容(User Generated Content)和消費者生產的媒體(Consumer Generated Media),其特點是以用戶為主,強調用戶在使用時的自我表達和內容分享。同時,這里的社交媒體也包括用戶間及社群間的溝通交流。綜上,本文主要是以新浪微博這一強互動性的社交媒體為主要研究對象,研究用戶疫情期間使用微博的時長和頻次是否對個人的生存狀態產生影響。

2.3 生存狀態

生存狀態一詞是心理學學科上的一個專業術語,在心理學中,對生存狀態的定義是“個人根據自身既定的標準對其生活質量的整體性評估”,它是衡量個人生活質量和心理狀態的重要性指標[15]之一。在結構方面,Andrews和Withey[16]將生存狀態分成了正面的、負面的和認知水平三個維度。正面的生存狀態也就是說個人的生活狀態較好,負面的也就是說個人的生活狀態較差,認知水平則是說個人受教育的程度、對事物的認知情況會影響個人的生存狀態。在理論方面,與生存狀態有關的理論主要是“社會比較理論”,社會比較理論是指當個人同他人進行橫向比較時,個人的生活質量高于別人,自己會感到幸福;如果不是,則感到憂慮。本研究通過調研也發現,疫情期間用戶會將自己地區的疫情狀況與別的地區的疫情狀況做對比,如果自己所在地區情況優于其他地區,那么個人就不會感到焦慮,反之,則焦慮情感上升。

3 研究假設

在新媒體時代,社交媒體已經成為公眾信息獲取和發布的主要渠道。尤其是在2019年末2020年初新型冠狀病毒肺炎背景下,社交媒體為公眾對疫情事件的討論提供了便捷化的主題選擇和內容自定義途徑,人們對媒體使用的行為變化引起社會關注。目前已有學者從宏觀的角度研究社交媒體的使用與生存狀態的關系,但缺少針對某一事件的定量研究。具體來說,用戶在疫情期間對社交媒體上的使用行為是怎么樣的?社交媒體的使用對用戶的生存狀態有什么樣的影響?以上問題還缺乏相關研究。因此,本文主要是以“新型冠狀肺炎病毒”事件為例,探討以上所討論的兩個問題,即在突發公共衛生事件中用戶對社交媒體(本文主要是以微博為例)的使用時間、使用頻率與個人生存狀態的關系;以及討論疫情期間用戶使用微博時間的長短、使用微博的頻次是否緩解了用戶對不確定形式的焦慮情感。

3.1 社交媒體使用時間與生存狀態

對于社交媒體使用時間與生存狀態的研究,詹雅婷[17]調查了上海大學生每天使用社交媒體的時間,發現大部分上海大學生每天使用社交媒體時長在2~6小時之間,平均時長在4小時左右。從上海大學生使用手機功能的類型來看,他們花費在社交媒體平臺的時間最多。尤其是疫情期間,居家隔離使得我們使用手機的時長大大增加。因此,我們提出第一個假設:

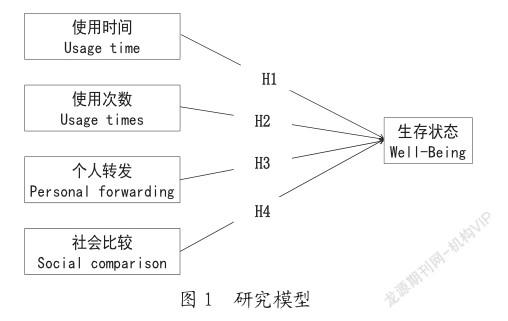

假設H1:社交媒體的使用時間(Usage time)正向影響用戶的生存狀態。

3.2 社交媒體使用次數與生存狀態

針對社交媒體使用次數與生存狀態的研究,劉鳴箏、袁諒[18]基于有序回歸的分析和馬爾可夫鏈的預測研究了媒介使用行為對公眾幸福感的積極作用,發現互聯網使用頻率對用戶的生存狀態有影響。本文也將用戶使用微博的次數(頻率)作為自變量,因此我們可以提出第二個假設:

假設H2:社交媒體的使用次數(Usage times)正向影響用戶的生存狀態。

3.3 社交媒體個人轉發與生存狀態

“一鍵轉發”是社交媒體平臺傳播的關鍵功能,尤其是在疫情期間,用戶對事件的態度能夠通過自己是否轉發信息來表現。根據先前的研究表明,Twitter網站中近乎35%的微博均為轉發微博,在新浪微博中轉發比率更是高達65%。統計數據還顯示,轉發微博的比例還在大規模危機和突發事件中成倍增長,如火災、洪水、政治選舉等。因此,我們可以提出第三個假設:

假設H3:社交媒體的個人轉發(Personal forwarding)正向影響用戶的生存狀態。

3.4 社交媒體社會比較與生存狀態

根據社會比較學的觀點,用戶在被動性社交網站的使用過程中,常常與上行社會比較,即把那些比自己生活條件好的人作為比較對象。在此次“新型冠狀病毒”事件期間,根據騰訊、百度、新浪等實時更新的疫情地圖,用戶可以通過大數據可視化看到疫情的分布情況。通常情況下,用戶會根據自己所在地區的實際情況與其他疫情地區進行比較。因此,我們可以提出第四個假設:

假設H4:社會比較(Social comparison)正向影響用戶的生存狀態。

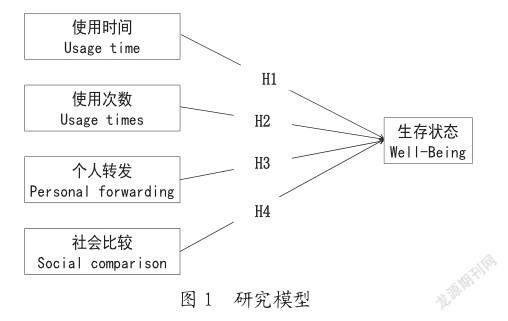

研究模型如圖1所示。

4 研究設計

4.1 數據收集

2019年12月以來,新冠肺炎疫情迅速席卷全球,截至北京時間2020年5月10日16時40分,全球累計確診病例4 115 662例,新冠肺炎疫情已成為全球聚焦的主要話題。微博等社交媒體平臺為此次疫情相關信息傳播的重要渠道和影響公眾情緒的有效傳感器之一[19]。新浪微博作為中國最多的用戶受歡迎的微博使用平臺之一,從其平臺上選取的用戶數據在一定程度上可以反映用戶在社交平臺了解“新型冠狀病毒肺炎”事件的具體情況。本文的研究的時間范圍選取為2020年1月—2020年3月,因為這一時期是疫情的暴發期,公眾對于疫情的恐慌、焦慮在這一時期的表現最為明顯。響應國家號召,公眾為了抗擊疫情不能外出聚集只能在家辦公/學習,那么這一時期也正是用戶使用社交媒體最為頻繁的時期。對這一時間段進行研究,數據具有一定的代表性。

本研究采用的是網絡問卷調查的研究方法,采用“問卷星”平臺創建網絡問卷,并將調查問卷在微信群、朋友圈、微博、QQ等社交平臺發放傳播。從2020年9月18日在網絡上分發問卷,截至2020年10月1日共收集問卷337份,為保證數據的有效性,剔除一部分無效數據(如參與調查問卷的用戶不使用新浪微博),最終獲得有效問卷303份。

4.2 描述性統計

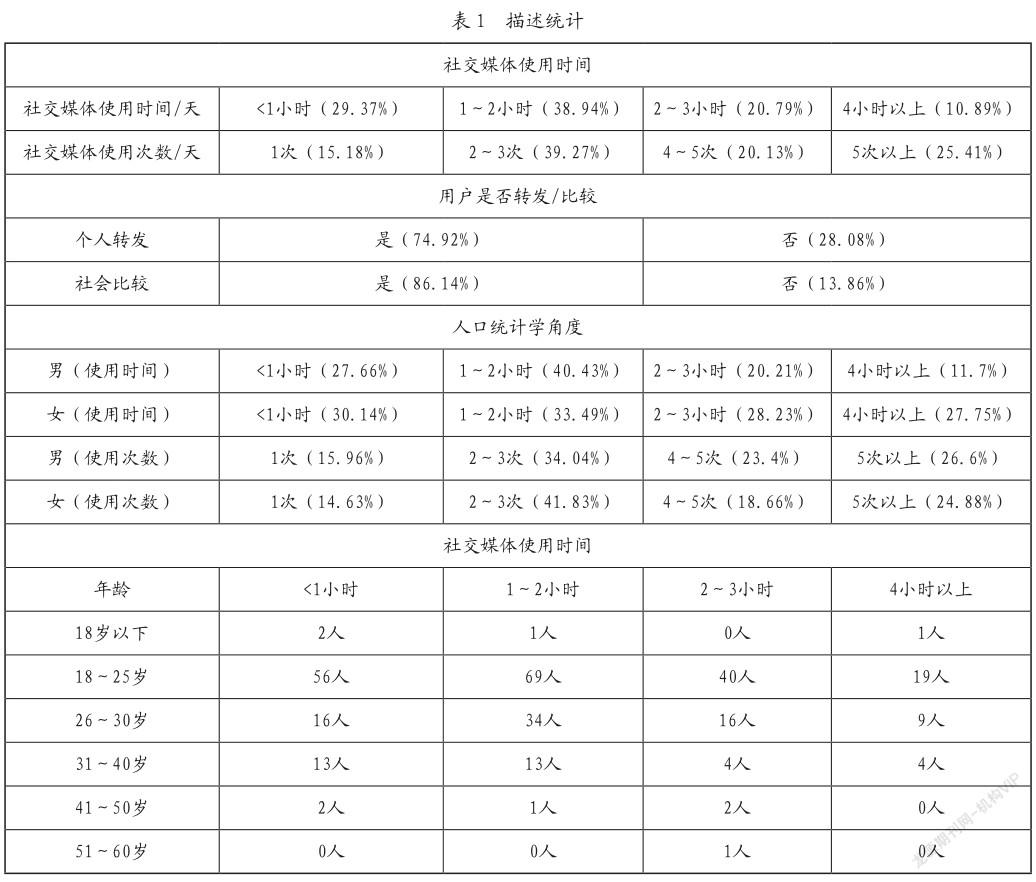

對調查問卷的結果進行描述行統計。首先對樣本在2020年1月—2020年3月疫情期間對新浪微博的使用時間、使用次數、個人轉發和社會比較進行描述性統計。如表1所示,對新浪微博的使用時間和使用次數分析結果如下。

每天刷微博的平均時長<1小時的用戶占比29.37%、1~2小時的用戶占比38.94%、2~3小時的用戶占比20.79%、4小時以上的用戶占比10.89%;每天刷微博的平均次數為1次的用戶占比15.18%、2~3次的用戶占比39.27%、4~5次的用戶占比20.13%、5次以上的用戶占比25.41%。

對新浪微博的個人轉發和社會比較分析結果如下。

在疫情期間轉發過與“新冠肺炎病毒”有關的信息的用戶占比74.92%、未轉發過與“新冠肺炎病毒”有關的信息的用戶占比28.08%;有86.14%的用戶在微博上看到其他地區的新冠肺炎病例人數新增或減少時,會將這一地區的疫情情況與自己所在地區的疫情情況進行對比,而有13.86%的用戶不會。

其次,從人口統計學的角度進行分析結果如下。

疫情期間每天使用社交媒體4小時以上的女性用戶占比27.75%,男性占比11.7%,可見女性使用社交媒體的人數比男性的兩倍還要多;但通過樣本使用社交媒體的次數可以看到,男性每天使用社交媒體的人數占比26.6%,女性占比24.88%,從使用次數來看相距不大。

因此,在“新型冠狀病毒肺炎”期間無論男性還是女性由于對疫情信息的急切需求都會增加他們使用社交媒體的頻率。

再次,從年齡段進行分析發現的結果如下。

樣本的年齡區間以18歲~40歲的居多,51~60歲的用戶僅1人。在整體樣本中,18~25年齡區間的大部分用戶在疫情期間使用社交媒體時間大約為1~2小時,也有少數用戶(19人)使用社交媒體的時間達到4小時以上;41歲以上在疫情期間使用社交媒體的時間超過3小時的用戶為0,這也可能與接收信息的渠道有關。社交媒體,尤其是類似新浪微博這樣的社交媒體,它的主要用戶還是年輕人,對于41歲以上的用戶,他們接收疫情信息的渠道更多的還是傳統媒體,尤其是像電視這樣的傳統媒體。

4.3 回歸分析

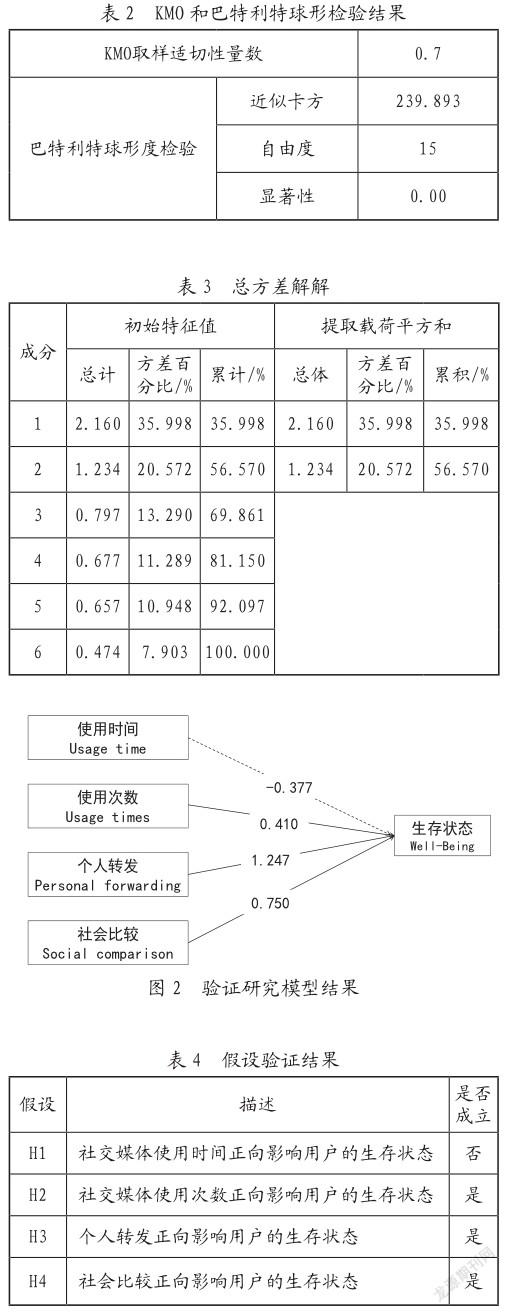

本文采用SPSS(Statistical Product and Service Solutions)軟件進行分析,在線性回歸分析前,首先對樣本作了信度與效度分析,如圖2所示,通過SPSS分析得出問卷整體科隆巴赫信度為Alpha0.742,說明問卷整體信度較好。

如表3所示,通過因子分析提取2個因子,累計解釋率56.57%,KMO和巴特利特檢驗系數為0.7,表示問卷可以進行回歸分析。

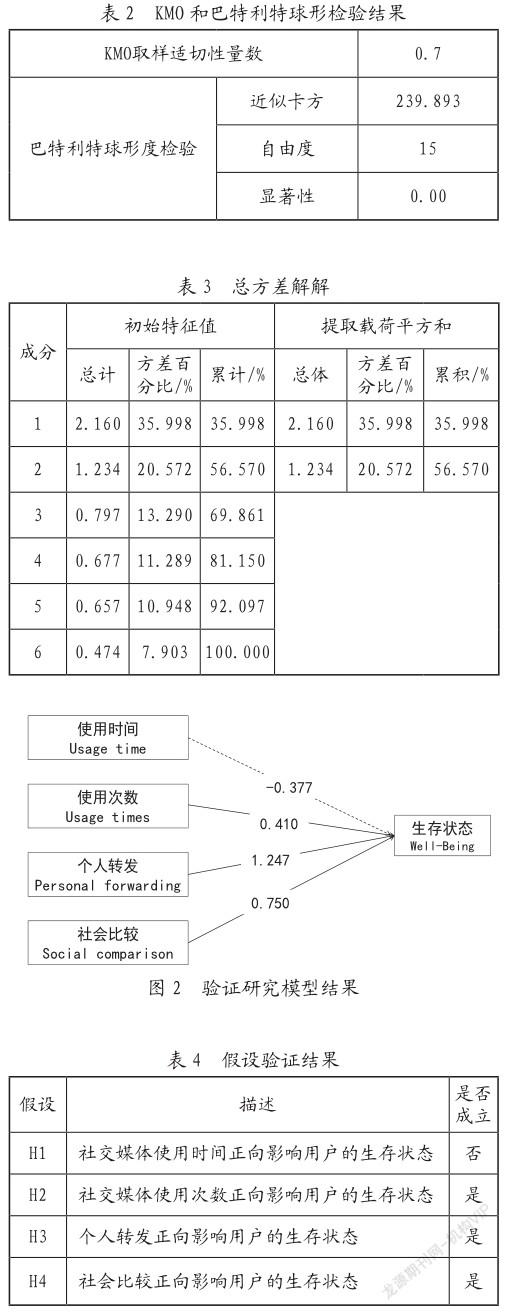

通過SPSS軟件分析得到模型的系數,并進行了顯著性檢驗,見圖2。綜上,本研究所有的假設的檢驗結果如表4所示。

回歸模型的分析結果表明,在2020年1月—2020年3月期間,“用戶對新浪微博使用次數(Usagetimes)正向影響用戶的生存狀態”“個人轉發(Personalforwarding)正向影響用戶的生存狀態”“社會比較(Socialcomparison)正向影響用戶的生存狀態”均得到驗證。H2、H3、H4均成立。H1不成立。根據H1,可以得到用戶在疫情期間對新浪微博的使用時間(Usagetime)不具有顯著影響。依據H2,用戶在疫情期間使用新浪微博搜索有關“新型冠狀病毒肺炎”事件的次數正向影響用戶的生存狀態,用戶使用微博的次數越頻繁,表現用戶對疫情情勢信息的需求越強烈。依據H3,用戶在新浪微博轉發與疫情有關信息的行為對個人的生存狀態具有顯著影響,用戶對疫情信息的轉發數量越大,表現個人對疫情的實時情況需求更高,即更焦慮。由H4可得,用戶在進行其他地區與自己所在地區的疫情情況進行對比的行為對個人的生存狀態有顯著影響。

5 研究結論

本文以“新型冠狀病毒肺炎”事件為案例,對303名新浪微博用戶進行了在線問卷調查,對用戶使用微博的時間、頻次、社會互動以及社會比較對個人生存狀態的影響進行驗證并得到了有效的結論,研究發現:第一,用戶在疫情期間使用新浪微博搜索有關“新型冠狀病毒肺炎”事件的次數正向影響用戶的生存狀態,用戶使用微博的次數越頻繁,表現用戶對疫情信息的需求越強烈;第二,用戶在新浪微博轉發與疫情有關信息的行為對個人的生存狀態具有正向影響,用戶對疫情信息的轉發數量越大,表現個人對疫情的實時情況需求更高,即更加焦慮;第三,用戶針對所在地區與其他地區疫情對比的行為正向影響個人的生存狀態;第四,用戶在疫情期間對微博的使用時間長短與生存狀態具有負向影響。

綜上,本研究得出了以下結論。

首先,在新冠肺炎疫情期間(主要是2020年1月—2020年3月),樣本用戶每天使用微博的平均次數為2~3次的居多,占樣本用戶次數的39.27%。每天使用微博只有1次的用戶只有15.18%,使用微博的次數為2次以上的人數占比最多,5次以上的用戶占整體樣本的25.41%。通過研究發現,頻繁使用微博的用戶,獲得信息的需求更大,對疫情的關注度也更高。這也驗證了王賢卿、吳倩倩[2]通過研究得出公眾對了緩解對于疫情信息的不確定感,容易“選擇性”的注意所關注的疫情動態,在這種情況下,用戶只有通過頻繁地刷手機,通過在各類社交媒體軟件App獲取自己想要的信息,才能從中獲取安全感。

其次,一鍵轉發是社交媒體平臺傳播的關鍵功能,尤其是在疫情期間,轉發功能是疫情信息能夠及時向公眾傳播的有力工具。通過實驗發現疫情期間有74.92%的用戶通過其他網友的帖子轉發過與“新冠肺炎病毒”有關的信息,從樣本數據可以發現,用戶的轉發行為正向影響個人的生存狀態。這個發現同時也驗證了李肇明等所說的情感因素是用戶轉發行為的關鍵因素。

再次,疫情期間,由于公眾不能近距離接觸,因此大部分的信息是通過社交媒體獲得。1954年,Festinger第一次提出了社會比較的理論,該理論認為人類身上自帶一種評價自己觀點的能力。通過問卷調查發現,大多數用戶都會將自己看到的信息與自己所在地區的疫情狀況進行比較,這種行為對用戶的生存狀態具有顯著的正向影響作用,這也驗證了金曉彤等人所說的社會比較對人們心理變化和行為有著重要的影響[20]。

最后,我們發現用戶在疫情期間對新浪微博的使用時間長短并非正向影響生存狀態,這和詹雅婷的研究有所不同,主要原因是樣本數據選擇以及問卷測量項的不同。在本研究中,關于用戶使用時間的假設是“社交媒體的使用時間(Usagetime)正向影響用戶的生存狀態”,結果通過實驗數據發現用戶的生存狀態是受到使用微博的頻次影響,而并非使用時間長短。

參考文獻

[1]CNNIC第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].[2021-02-03].http://www.cnnic. net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/ P020210203334633480104.pdf.

[2]王賢卿,吳倩倩.全媒體時代重大疫情網絡輿情的特征、影響及引導策略[J].思想理論教育,2020(3):102-106.

[3]張放,甘浩辰.疫情心理時空距離對公眾情緒的影響研究:基于新冠肺炎疫期微博文本面板數據的計算分析[J].新聞界,2020(6):39-49.

[4]Maria Kalpidou,Dan Costin and Jessica Morris. The Relationship between Facebook and the Well-Being of Undergraduate College Students Cyber Psychology[J].Behavior and Social Networking.2011,14(4):183-189.

[5]Hinkley,T.,Verbestel,V.,Ahrens,W.,et al.Early childhood electronic media use as a predictor of poorer well-being:a prospective cohort study[J].Pubmed,2014(10):94.

[6]Gerson J,Plagnol A C,Corr P J.Subjective wellbeing and social media use:Do personality traits moderate the impact of social comparison on Facebook?[J].Computers in Human Behavior,2016,63(oct.):813-822.

[7]李長榮,紀雪梅,郭鳳儀.突發公共衛生事件中在線健康社區關鍵用戶的情感表達特征研究[J].現代情報,2021,41(7):85-93,102.

[8]王天一.“傲慢與偏見”:“新冠肺炎”事件傳播中的媒介化情感[C]//科教望潮·2020 Remix教育大會論文集,2020:165-174.

[9]李明瑞,劉婷.新冠肺炎疫情時期新聞報道的情感傳播方式探究[J].北方傳媒研究,2020(2):35-38.

[10]中華人民共和國中央人民政府.2020,突發公共衛生事件應急條例[EB/OL].(2005-08-02)[2021-09-10].http://www.gov.cn/banshi/2005-08/02/ content_19152.htm.

[11]武漢市衛生健康委員會.武漢市衛健委關于當前我市肺炎疫情的情況通報[EB/OL].[2020-12-31]. http://wjw.wuhan.gov.cn/xwzx_28/gsgg/202004/ t20200430_1199576.shtml.

[12]疾病預防控制局.中華人民共和國國家衛生健康委員會公告(2020年第1號)[EB/OL].[2020-01-20].http:// www.nhc.gov.cn/jkj/s7916/202001/44a3b8245e8049d2 837a4f27529cd386.shtml.

[13]王一帆,曹博林.國際健康傳播的理論進路:現狀、趨勢與困境(2008—2018年)[J].新聞春秋,2020(5):73-81.

[14]韋路,陳穩.城市新移民社交媒體使用與主觀幸福感研究[J].國際新聞界,2015,37(1):114-130.

[15]官慧娟.社交媒體使用對家庭農場主主觀幸福感的影響[D].武漢:華中師范大學,2020.

[16]Breen Paul,Winters Andrew D,Theis Kevin R,Withey Jeffrey H.The Vibrio cholerae T6SS is Dispensable for Colonization but Affects Pathogenesis and the Structure of Zebrafish Intestinal Microbiome[J].Infection and immunity,2021.

[17]詹雅婷.社交媒體使用與依賴對大學生現實社交的影響研究[D].上海:上海外國語大學,2020.

[18]劉鳴箏,袁諒.媒介使用行為對公眾幸福感的積極作用:基于有序回歸的分析和馬爾可夫鏈的預測[J].新聞大學,2019(7):16-29,120-121.

[19]嚴標賓,鄭雪,邱林.主觀幸福感研究綜述[J].自然辯證法通訊,2004(2):96-100,109-112.

[20]張琛,馬祥元,周揚,等.基于用戶情感變化的新冠疫情輿情演變分析[J].地球信息科學學報,2021,23(2):341-350.