基于Newmark法的設定地震滑坡危險性評估

林高聰, 潘書華, 葉振南

(中國地質調查局水文地質環境地質調查中心, 河北 保定 071051)

0 引 言

地震是觸發滑坡發生的重要因素, 地震滑坡滑移速度快、滑移遠的特點使之難以做到快速預警或預報[1-2], 國內外重大地震事件都引發了大量的滑坡災害[3-10], 造成巨大的損失和隱患。因此, 開展地震滑坡危險性研究已成為國內外滑坡風險評價的熱點之一, 尤其是近年來在全球地震活動進入相對活躍的背景下[11], 關注地震誘發區域性滑坡地質災害的研究更具有顯著的社會效應和科學意義。

關于地震滑坡危險性評價的方法可分為基于數學統計模型和確定力學模型的評價方法, 以震后滑坡發育規律與發震構造和地質環境指標影響因子間的關系研究最為廣泛, 常采用基于數學方法的統計模型進行分析評價, 有: 二元統計法, 如頻率比法[12-13]; 多元統計方法, 如邏輯回歸模型[14-17]; 自學習識別模型, 如神經網絡模型[12, 18-19]、支持向量機模型[18, 20-22]等; 還有與主觀決策相結合的評價方法, 如層次分析法[24]、模糊模型等。此外, 在滑坡易發性或危險性評價[24]中常用的評價方法如信息量法、證據權法、確定系數法等, 也常應用于震后同震滑坡危險性評價中。

基于數理和統計模型評價的前提是指標要素彼此間是相互獨立條件, 其側重對現有滑坡與其影響因素間的宏觀調查與統計, 獲得其統計規律, 并不側重滑坡形成機理的嚴格數理意義表達。評價的結果高度依賴于對已有滑坡的調查編錄程度, 同時評價指標體系的結果也局限應用于地理地質環境條件相似區域。

采用力學模型基于地震強度或地面加速度對斜坡的作用而進行滑坡危險性評價, 其中以Newmark模型應用最為廣泛, 如王濤等[25]、楊志華等[26]采用基于Newmark模型的震后同震滑坡危險性快速評估研究等。這些方法適用發震構造清楚或地震動強度和參數記錄比較完整的情況, 注重的是震后對地震滑坡影響要素分析和危險性反演評估。

對于潛在地震區的滑坡危險性預測評估, 有研究者采用概率地震危險性分析方法和地震滑坡危險性評價模型結合的方法對潛在地震區的地震滑坡危險性進行預測評估。如陳曉利等[27]采用概率地震與綜合指標相結合的方法, 對汶川地區潛在地震滑坡進行了評估; 劉甲美等[28]提出采用概率地震危險性分析及Newmark累積位移評估模型對天水地區進行潛在地震滑坡危險性區劃。但是概率地震危險性評估方法對衰減關系的不確定性校正會混淆對低概率地震危險性估計的正確性[29], 對于局地尺度、有大震發生的情況, 需要加強關于設定地震的考慮。

以往滑坡危險性評價中, 鮮有注重對已有滑坡體單元的評價, 同時針對局地尺度、有潛在大震發生的情況, 基于設定地震的滑坡危險性評估較少。本文提出采用歷史地震重現的方法, 組合多次歷史地震對場地影響的結果,評價其地震危險性, 結合Newmark模型, 在缺少地震動參數記錄條件下對地震滑坡危險性進行評價。以往區域滑坡危險性評價多采用柵格數據作為評價單元, 本文同時采用滑坡單元及柵格單元, 對已有滑坡復活和斜坡失穩的問題進行了評價, 解決了調查滑坡分布與危險性評估脫節的問題。同時,充分考慮工程地質因素, 區分不同類型滑坡的滑體厚度、力學強度參數等, 精細了評價結果的精度,其成果可為潛在震區地震誘發滑坡的危險性評估研究提供參考, 及為地質災害防災減災管理提供支持和依據。

1 基于Newmark位移模型的地震滑坡危險性評估原理

Newmark模型的理論基礎是極限平衡理論, 認為滑塊的永久變形是在地震荷載作用下塊體沿著滑動面發生破壞并不斷累積位移所致, 當施加于滑動面處的加速度超過其極限平衡狀態下的臨界加速度時, 塊體即沿破壞面發生滑動, 對荷載加速度a(t)與臨界加速度ac的差值部分進行二次積分即得到累積位移值Dn。

在實際情況中由于缺乏完整的地震動加速度記錄曲線, 無法有效獲得加速度的二次積分。有研究者通過搜集海量地震記錄[30-35], 針對任一記錄可以計算得到地震強度IA、相應的臨界加速度ac和累計位移量Dn, 最后擬合得到位移經驗式, 用于區域評估。Dn通過ac、Arias強度IA以及地面峰值加速度PGA(即amax)之間的函數關系進行計算[31-32]

lgDn=1.521lgIA-1.993lgac-1.546;

(1)

lgDn=0.067lgIA-3.719ac/amax+0.852±0.365。

(2)

根據累計位移量與斜坡失穩之間的概率函數關系[32], 對地震條件下的滑坡危險性進行評價, 主要步驟包括(圖1): ① 依據巖土體c、φ值和地形參數,計算斜坡的靜態穩定系數Fs; ② 求解極限平衡狀態下臨界加速度ac; ③IA強度與PGA地震動參數的場地分布計算; ④ 斜坡累積位移量Dn與滑坡失穩概率計算, 分析評價滑坡危險性。

圖1 基于Newmark位移模型的地震滑坡危險性評價流程

2 研究區概況及滑坡災害發育特征

研究區位于甘肅省天水市秦州區境內, 溫帶半濕潤氣候區, 地理坐標105°19′34″E—105°30′05″E、34°30′N—34°40′N。

2.1 地質環境

研究區地處隴中黃土高原與西秦嶺山地過渡地帶, 水系發達, 呈現山間河谷盆地地貌和黃土梁峁地貌。地層巖性以第四系上更新世黃土、砂黏土和新近系紅色泥巖及黏土巖為主, 占全區面積77%以上, 其余地段出露古近系粗粒碎屑巖、含礫泥巖和泥盆系上統粗粒碎屑巖及下古生界牛頭河群變質巖。第四系黃土、砂黏土與新近系泥巖、黏土巖為該區域易滑巖組, 該類巖組發育的滑坡占全部滑坡總數的90%以上。

2.2 地質構造與新構造運動

研究區位于祁呂賀蘭山造山帶前弧, 西秦嶺北緣構造帶中段和隴西旋卷構造帶的交匯地帶, 地質構造發育強烈, 西秦嶺北緣斷裂從研究區域穿過(圖2), 并發育多條走向NW、NWW的斷裂和褶皺, 且多為逆沖和走滑斷裂, 傾角大于70°。新構造運動強烈, 具有較強的、持續性活動的變形特點。

圖2 研究區地震與活動斷裂分布圖

研究區內有兩條地震帶穿過, 即天水-蘭州-河西走廊地震帶和武都-天水地震帶, 曾發生143年甘谷西7級地震、1604年禮縣6級地震、1654年天水72級地震、1885年天水南6級地震等歷史強震[36]。

根據中國地震臺網中心記錄的數據, 自1970—2015年, 研究區中心周圍300 km內發生4級以上地震592次, 6~7級地震10次, 7級以上地震1次; 研究區周圍150 km內4級以上地震57次, 6級以上地震1次。根據南北地震帶中段5級以上地震活動記錄顯示, 目前該區域處于自1879年開始的活躍期, 未來有發生地震的可能。

2.3 滑坡災害發育特征

結合地質資料、DOM影像(0.25 m分辨率)和DEM數據(2 m分辨率), 開展野外調查及滑坡地質災害填圖工作, 研究區230 km2范圍內共計發育滑坡447處(圖3), 據此建立了區域滑坡數據庫。

圖3 研究區滑坡編目圖

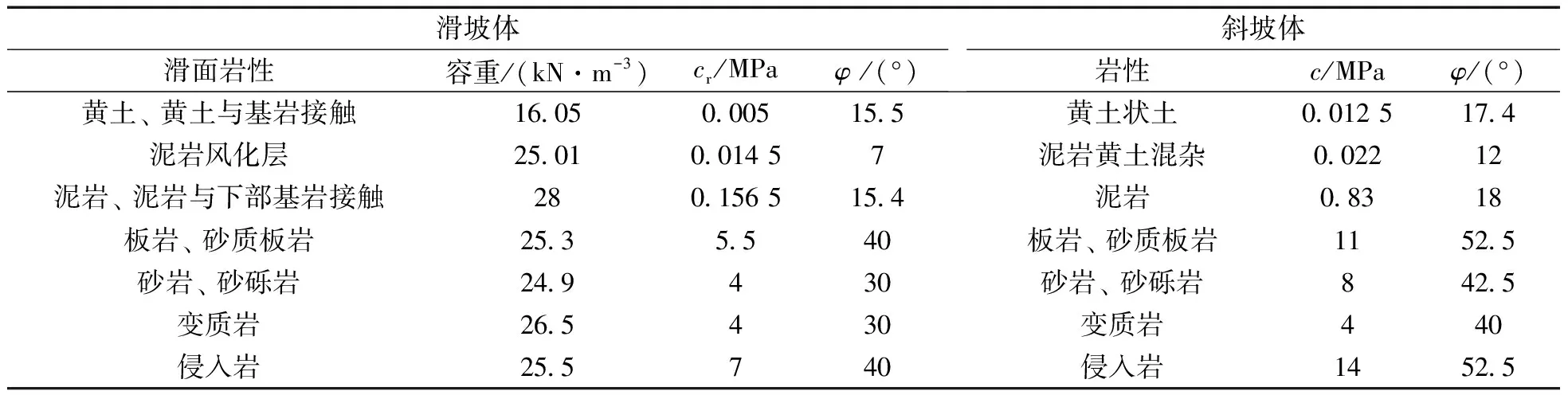

依據滑坡滑體物質成分及滑面發育位置的不同, 將研究區內滑坡分為黃土型、泥巖型、砂巖及砂礫巖型、板巖型、變質巖類和侵入巖類6類, 依據調查數據, 對上述6類滑坡滑體厚度統計獲得不同物質成分類型滑體厚度的平均值, 詳見表1。

表1 不同物質成分類型的滑體平均厚度

滑坡在空間分布上沿河流水系方向呈帶狀分布, 遍及整個區域的河谷及支溝兩岸, 其中基巖型滑坡主要發育在新近系泥巖中, 滑面位于深部的強弱風化界面或基巖內部中, 發育多個滑面, 體積規模上可達108m3, 其形成可能與地震有關, 這些已發生滑坡的部位受到地震的作用會更加容易破壞, 為危險性評價的重點地段。

3 研究區地震危險性分析

以往研究多采用概率地震危險性評估地震危險性, 但是該方法對衰減關系的不確定性校正會混淆對低概率地震危險性估計的正確性, 對于局地尺度、有大震發生的情況, 需要加強關于設定地震的考慮, 本文采用歷史地震法評價潛在震區的地震危險性, 假定發生過強震的位置在未來時間可能再次發生相同強度的地震。選取以研究區中心300 km范圍以內震級大于4級的地震數據作為評價地震危險性的初始篩選數據, 搜集到公元前780年—2015年4月期間的663次地震數據。

將不同震級單位間的地震數據源轉化為同一震級, 采用有關對不同震級間的相互轉化經驗公式[37-38],統一將地震標為面波震級MS

(4)

其中:ML為體波震級;MW為矩震級。

地震對場地造成的破壞與震中距呈衰減關系, 沿發震斷裂的平行方向破壞程度大, 垂直于斷裂方向地震動衰減快, 采用適合于甘肅省境內的長軸方向地震烈度衰減的經驗公式[39], 計算和對比了663次地震在研究區中心造成的場地烈度值(圖4), 其中有13處歷史地震能夠造成研究區場地烈度大于Ⅵ, 滿足引發區域群發地震滑坡的條件。

圖4 300 km范圍內歷史地震在研究區中心的烈度值圖

I=4.846+1.464M-1.783ln(Ra+22),

(5)

式中:I為場地地震烈度;Ra為場地與震源的距離。

篩選出3處對研究區影響程度最大的歷史地震, 作為評價研究區地震危險性的重現地震事件, 分別是來自NNW方向的143年甘谷西7級地震、E方向的734年天水7級地震和SE方向的1654年天水72級地震, W方向地震引起研究區場地烈度均小于Ⅵ, 利用地震烈度與Arias強度之間的經驗公式, 分別計算上述3處地震在研究區內Arias強度IA。

lgIA=0.75M-2lgRa-2.35。

(6)

前人在用一個設定地震綜合表達對研究區或場地周圍多個地震產生的影響時, 曾選取對研究區或場址產生大于或等于給定參數值的全部可能地震的震級、震中距的期望值作為設定地震的震級和震中距[40]。本文在對研究場地引起地震滑坡的有效地震中, 考慮了地震作用方向及其沿距離衰減特征, 期望值并不能表達出場地未來遭遇地震影響的嚴重程度, 因此借助ArcGIS平臺對比篩選出3次地震作用下場內部各點遭遇到最強地震動參數值, 采取全部可能地震引起的最大值作為研究場址未來地震作用下的最危險性情況, 將其組合綜合表達為設定地震危險性Arias強度評價結果(圖5)。

圖5 研究區Arias強度篩選流程圖

4 研究區滑坡危險性分析

4.1 參數賦值

前人鮮有開展采用滑坡為單元的滑坡危險性評估, 致使在評估環節無法充分利用調查成果。為此, 本文考慮地震作用下已有滑坡的復活情況, 使二者有效銜接, 可以兼顧評估滑坡復活和斜坡失穩的可能性。根據研究區地層巖性和巖土工程地質特性, 在調查和滑坡填圖的基礎上對研究區滑坡與斜坡分別進行了巖組區劃, 將已有滑坡視為一種特殊的工程地質巖組, 按照滑體的物質成分和結構特征分為黃土類滑坡、泥巖滑坡、砂巖及砂礫巖滑坡、板巖滑坡、變質巖滑坡和侵入巖滑坡巖組, 對于斜坡體按照地層巖性和結構等各劃分為單一巖組(圖6)。

圖6 研究區巖組分布圖

考慮斜坡失穩前后巖土體力學強度的變化, 將巖組的天然強度與殘余強度[41-42](表2)分別賦予斜坡體巖組和滑坡體巖組, 并對其進行區劃。

表2 研究區巖土體力學強度參數

對于滑坡巖組, 依據調查結果, 將每個滑坡滑體的深度作為其在地震作用下復活的深度; 對于研究區內不同巖性的斜坡體, 依據滑坡發育特征, 取同種巖性下滑體的平均厚度作為斜坡在地震作用下失穩時的深度。

4.2 穩定性計算與易發性評價

采用Newmark滑塊理論對整個區域所有滑坡和斜坡體的穩定性系數(Fs)進行計算。

(7)

式中:h代表滑塊的豎向深度(m);h′代表滑塊被水浸入的厚度與滑塊厚度比值;γ代表巖土體的容重;γw為水的容重(kN/m3);c為黏聚力(kPa);φ為內摩擦角(°);α表示潛在滑動面與水平方向的夾角(°)。

根據穩定性系數Fs和臨界加速度ac之間的關系函數

ac=(Fs-1)gsinα,

(8)

計算臨界加速度值, 其值反映的物理意義是坡體抵御外部荷載阻止斜坡失穩的能力, 臨界加速度值越大說明滑(斜)坡失穩需要的能量和地震動越大, 臨界加速度值越小則越容易被地震觸發。因此,臨界加速度值可作為評價其滑坡易發性的指標。

在野外調查過程中發現,研究區斜坡體淺層及已有滑坡體巖土體內部含水量很低, 未見坡體中有地下水出露, 與前人“黃土梁峁地區的緩斜坡地段不含地下水, 土質濕度不大[1]”的結論相符, 因此在穩定性計算中暫不考慮地下水對斜坡的影響, 僅考慮巖土體的黏聚力和內摩擦角對安全系數的影響。

計算結果顯示(圖7), 處于欠穩定和高易發的區域有兩部分: 第1種是部分現有滑坡地段處于非穩定狀態, 靜態穩定性系數小于1的有200余處; 第2種是藉河北岸分水嶺以北渭河一級支流和金河南岸一級支流內溝谷兩岸坡體處于非穩定狀態和高易發區, 尤其是坡體中下部斜坡的穩定性最差, 這與在野外調查中觀察到的中小型滑坡集中發育在河流支溝岸坡下部的情況相符。在研究區的北部地區, 藉河北岸分水嶺以北的渭河一級支流地區, 有呈縱帶狀集中不穩定的區域, 這些區域主要是支溝的兩岸, 屬于坡體的中下部, 被切割深度較大, 并堆積著大量的黃土, 滑坡災害發育較密集。

圖7 研究區斜坡臨界加速度值分布圖

較穩定和低易發區主要分布支溝的分水嶺地區, 屬于坡體的上部, 坡度相對小一些, 坡體的表層黃土已被剝蝕, 出露的為古近紀砂巖和含礫砂巖, 膠結好、致密堅硬, 不易發生失穩, 同時部分已有地貌平而寬緩的滑坡, 評價結果顯示其處于低易發區。

4.3 潛在地震誘發滑坡危險性評價

使用上述地震危險性評價的結果和累積位移量間擬合的經驗關系(式(2)),計算獲得潛在地震作用下非穩定坡體的位移量。對研究區累積位移量的分析比較發現,地震作用下大部分坡體累積位移量小于2 cm;同時,計算結果也顯示部分已有滑坡在地震作用下會出現較明顯位移的現象,表明在地震作用下,研究區內會出現老滑坡復活的可能(圖8);并且在山脊線、梯田陡坎、沖溝邊界附近出現較高的累積位移量,且呈條帶狀分布,這些部位在野外調查中也是常見的斜坡表層變形部位,盡管在空間上分布不連續,但在地震作用下也可能會演化為斜坡陡坎的局部變形破壞、小規模滑塌。

圖8 設定地震作用下典型滑坡單元位移及地形轉折處的條帶狀位移示例

Newmark模型計算得到的潛在滑塊累積位移量與斜坡失穩并不存在直接的關系,累積位移量較大的地區說明在地震作用下斜坡發生失穩的可能較大, Jibson提出采用Weibull概率密度函數,擬合得到滑坡永久位移量與發生概率之間的經驗公式[33]

式中:P為斜坡累積位移下失穩的概率;k、a、b為擬合函數中的常數。由式(4)和累積位移量Dn的分布圖可以計算獲得研究區內潛在地震誘發滑坡發生的概率分布圖,即滑坡危險性區劃圖(圖9)。分區結果顯示:河岸地帶為滑坡危險性最高的區域,并且支溝上游危險性明顯高于支溝的溝口位置,表明該區域的滑坡地質災害除受地震誘發外還受地形地貌控制;研究區北部渭河一級支溝黃土丘陵區同為研究區的滑坡高風險區,其原因為黃土類巖組為該區域的滑坡易發巖組,地震作用加劇了其向災害發展的程度。

圖9 研究區滑坡危險性分布圖

5 結 論

通過采用Newmark模型結合歷史地震法對天水潛在震區地震誘發滑坡的危險性進行評價,采用滑坡單元,建立調查和評估的繼承關系,強化了評估模型中對災害地質因素的考慮,對天水藉河上游地區地震作用下的滑(斜)坡位移進行了計算,研究了滑坡復活和斜坡失穩等問題,結果表明基于設定地震的Newmark位移法能夠反映研究區的滑坡危險性。

計算結果和滑坡危險性區劃顯示,在藉河及其支流河岸地帶為滑坡的高危險區,支溝上游危險性高于支溝的溝口位置,北部渭河一級支溝黃土區為研究區的連片高危險區,體現了該區域河谷侵蝕、溯源侵蝕造成的梁峁地貌與黃土作為滑坡災害易發巖組對該區域地質災害空間分布的控制作用。

對滑坡單元穩定性和危險性計算顯示,有半數滑坡處于欠穩定狀態,在地震作用下,現有穩定狀態的滑坡出現了明顯的位移現象,表明該區域已有滑坡存在地震誘發復活的可能性;同時部分已有地貌平而寬緩的老滑坡區,評價結果顯示其處于較低易發區,在設定地震作用下也未出現較大的位移現象,顯示出了較好的穩定狀態。該結果可為天水地區地震誘發滑坡的危險性評估研究和地質災害防災減災管理提供參考。

與此同時,筆者也注意到計算評價過程中采用的經驗公式源于不同地區、不同時期,具有一定的局限性,尤其是基于累積位移量失穩的經驗公式,缺乏不同巖性組合、巖土體強度等條件下建立的失穩準則。此外,對于Newmark模型平面滑動對弧形滑面滑坡模擬的局限性,也是今后需要加強研究的地方。