空氣污染與企業異地并購的關系研究

蘭秀文,田 方

(內蒙古財經大學 會計學院,內蒙古 呼和浩特 010070)

一、引言

2013年我國霧霾天氣持續時間較久、覆蓋規模較大,“霧霾”一詞開始進入大眾視野并受到廣泛關注。由于地區間空氣污染物排放標準存在差異,為處于排放標準嚴格地區的企業進行異地并購提供了契機。處于空氣污染較嚴重地區的企業受到當地較嚴格的污染排放標準的影響,其日常經營會在一定程度上受到限制,為了緩解由排放標準引起的負面經營影響,企業有動機通過異地并購進入到大氣污染排放標準較低的地區經營。由此發現,基于地區間的空氣污染存在差異,各地區所制定的大氣污染防治法律法規也存在差異,空氣污染作為政策調整信號使得企業進行異地并購成為一種可能。當前研究多從空氣污染對居民身心健康、勞動力資源供給和錯配等方面進行探討,而空氣作為重要的自然環境因素對企業異地并購行為產生何種影響,以往文獻并沒有提供解釋,本文對此問題進行深入探討,豐富了空氣污染方面的理論研究。

企業異地并購是通過跨區域的資本流動這一主要形式對企業自身儲存的資金進行再配置,從而促進企業成長。由于地區市場分割的影響,異地并購比本地并購的監管更嚴,搜尋成本和交易成本可能會更高,企業并不容易實施異地并購。但是彭聰等人發現,即使存在嚴重的市場分割,企業也能夠通過熟人關系獲取更多信息和資源以降低并購成本,從而進行異地并購行為[1]。近年來企業異地并購的數量迅猛增加,本文以地區企業是否進行異地并購為樣本,統計發現我國上市公司從2010-2018年的并購事件中異地并購共計有5402起,占比近一半,該結果表明異地并購在并購市場上扮演著越來越重要的角色。對于企業來說,異地并購的動因分為兩類,一類是成本動因,是指企業通過政策優惠等方式來節約成本;另一類是成長動因,一般是指并購企業考慮到被并購企業的地理區位特征等有利因素,通過異地并購這一方式來實現規模擴張和提高經濟效益[2]。當前關于異地并購的研究主要集中于影響企業異地并購的因素,包括被并購企業所在地的投資者保護程度、制度環境的穩定性、地區間稅收競爭、市場化程度、市場分割程度等,而關于空氣污染這一外部因素與企業異地并購的關系研究仍然存在空白,本文對空氣污染這一外界因素與微觀企業經營戰略之間的研究進行了補充。

二、研究假設

(一)空氣污染與異地并購

隨著空氣污染日趨嚴重,提高大氣治理效率成為政府需要解決的重要問題。地方政府重視空氣污染問題并制定了本地區的污染排放標準。出于改善地區環境質量的目的,地方政府希望本地區內的企業通過加大環保研發、提升環保專業處理手段等方式來降低空氣污染。然而企業環保設備的購買和技術革新需要充足資金,并且面臨設備投資周期較長,收益率較低和擠占生產性項目投資的問題,這使得企業環保投資的積極性不高。相較于環保投資來說,企業會更傾向于進行異地并購,因為異地并購是直接購買或者控制其他地區的企業,通過縮短投資的時間周期、擴大企業的經營范圍,吸收被并購企業的經驗來提高自身發展潛力。潘愛玲和吳倩研究表明,為了使地區污染防治達標,政府采用行政手段對企業的自由經營發展進行干預從而實現對環境的防治,而政府的利益訴求多元性會損害企業經營效率,與企業價值最大化的目標相背離,這種非理性的控制傾向對企業產生消極影響[3],當地企業為了減少不合理的政企關系對企業經營的影響,并獲取目標企業擁有的資源,選擇異地并購,避免企業遭受政府掠奪,減輕當地政府對并購方的管制,這使得企業可能選擇異地并購。基于此,本文提出第一個假設。

假設1:假設其他條件不變,空氣污染越嚴重,企業異地并購行為越明顯。

(二)空氣污染、政治關聯與異地并購

中央政府為了達到污染減排目標,將地區污染物減排總量納入地方政府環保考核要求,地方政府制定的嚴苛環境規制給企業帶來了經營壓力。企業為滿足環境規制的要求,傾向于和最大利益相關者-政府取得政治聯系,利用企業獲取的資源和信息優勢,分析政府的政策動向,使企業及時規避風險。建立政治關聯的企業在第一時間積極響應政府制定的相關政策,有利于政府環境規制政策的落地,也使得政府出于對政策實施效果的考慮,有意愿主動與企業建立項目合作關系,因此企業和政府之間的聯系會更加緊密,促成政府與企業的共贏。

企業為實現長遠發展,也有意愿通過并購得到外部資源和形成規模經濟,然而受地方保護主義的影響和存在的信息不對稱問題,并購企業需要花費較大精力獲得并購信息和進行并購戰略決策,為了實現異地并購,政治關聯是促進政企關系的中介,在一定程度上能獲取更多信息并消除區域差異。一方面,相比于不具有政企關聯的企業,具有政企關聯的企業能夠掌握政策動態,這也使得政府更方便地獲取企業的內部私有信息,便于更準確地進行估值,并且政府也可以利用自身的政治地位優勢來進行仲裁調解,降低并購過程中的不確定性,有利于企業順利并購[4]。另一方面,魏江等人研究表明,企業通過政治關聯獲得其發展所需的各種重要資源和條件,政府有意愿提供各方面的政策支持來激勵企業進行異地并購[5],如融資優勢、政府補貼等,從而降低企業所需花費的并購成本,因此,政治關聯會提高企業跨地區并購成功的概率。基于此,本文提出第二個可能的假設。

假設2:空氣污染是通過政治關聯這一機制來影響企業的異地并購行為。

(三)空氣污染、勞動力成本與異地并購

當企業所在地的空氣污染越嚴重時,企業需要給職工支付額外的空氣污染福利補貼,當空氣質量越差時,所需支付的薪酬補償也越高。此外,空氣污染也會導致企業的勞動力流失、員工流失較多的問題,尤其高素質的勞動力趨向于搬遷到空氣污染較小、勞動環境更好的城市。為了提高勞動力的黏性,企業有動機通過提高勞動力成本防止員工流失,這有可能導致勞動力成本超出企業所能承擔的合理區間,而作為除了日常生產成本之外的另一占比較高的成本,勞動力成本上升會導致企業經營風險增大和經營彈性降低。一方面,勞動力成本的上升除了會提高經營風險,也會增加企業的納稅成本,在這種情況下,不同地區提供的稅收優惠和稅收減免政策為企業異地并購提供了機會,這不僅能夠為企業開拓新區域市場提供更大空間,而且地區間不同的稅收優惠政策能夠發揮打破壁壘的作用,外部投資借助這一渠道增強政企間的交流和談判,促使企業選擇異地并購[2]。另一方面,由于空氣質量較差對職工身心損害較大,職工會主動要求企業進行薪酬補償,尤其自身能力較強的員工與企業進行談判的能力更強,這同樣會導致企業勞動力成本上升,理性的企業有動機尋求各種可能的方式抵消勞動力成本上升。而各地區間在空氣污染程度上存在的差異,使得空氣污染不嚴重地區的企業具有職工成本優勢,這為企業異地并購提供了機會。這種由地域因素導致的勞動力成本差異,為想要降低勞動力成本的企業提供良好的機會,工資花費較高的地區企業更愿意并購工資花費較低的地區來達到降低勞動力成本的目的[6],由以上推知,空氣污染這一外部環境因素會影響企業的勞動力成本,企業出于降低自身勞動力成本的考慮,可能會對勞動力成本相對較低的跨地區企業進行并購。基于此,本文提出以下第三個可能的假設。

假設3:空氣污染是通過勞動力成本這一機制來影響企業的異地并購行為。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取2013-2018年滬深上市公司為研究樣本,數據來自CSMAR數據庫,其中PM2.5指標來源于CSMAR的中國環保重點城市年度空氣質量情況表,并對以下數據進行剔除:ST、PT類上市公司樣本;金融類上市公司樣本;并購企業的異地并購金額缺失的樣本。經過篩選后,最后得到4287個觀測值。同時,為了消減極端值的影響,本文對除了PM2.5濃度之外的連續變量進行上下1%的Winsorize處理。

(二)模型設定與變量說明

為了檢驗假設1提出的空氣污染對企業異地并購是否有影響,我們構造了如下的回歸模型:

Yit=α0+α1PM2.5jt+α2Controlsit+εit

(1)

為了檢驗假設2和假設3,在模型(1)的基礎上,從政治關聯和勞動力成本的視角分別分析PM2.5對企業異地并購行為的傳導機制,為檢驗機制是否成立,設定以下回歸模型:

Politicalit/Wageit=β0+β1PM2.5jt+β2Controlsit+εit

(2)

Yit=γ0+γ1PM2.5+γ2Politicalit/Wageit+γ3Controlsit+εit

(3)

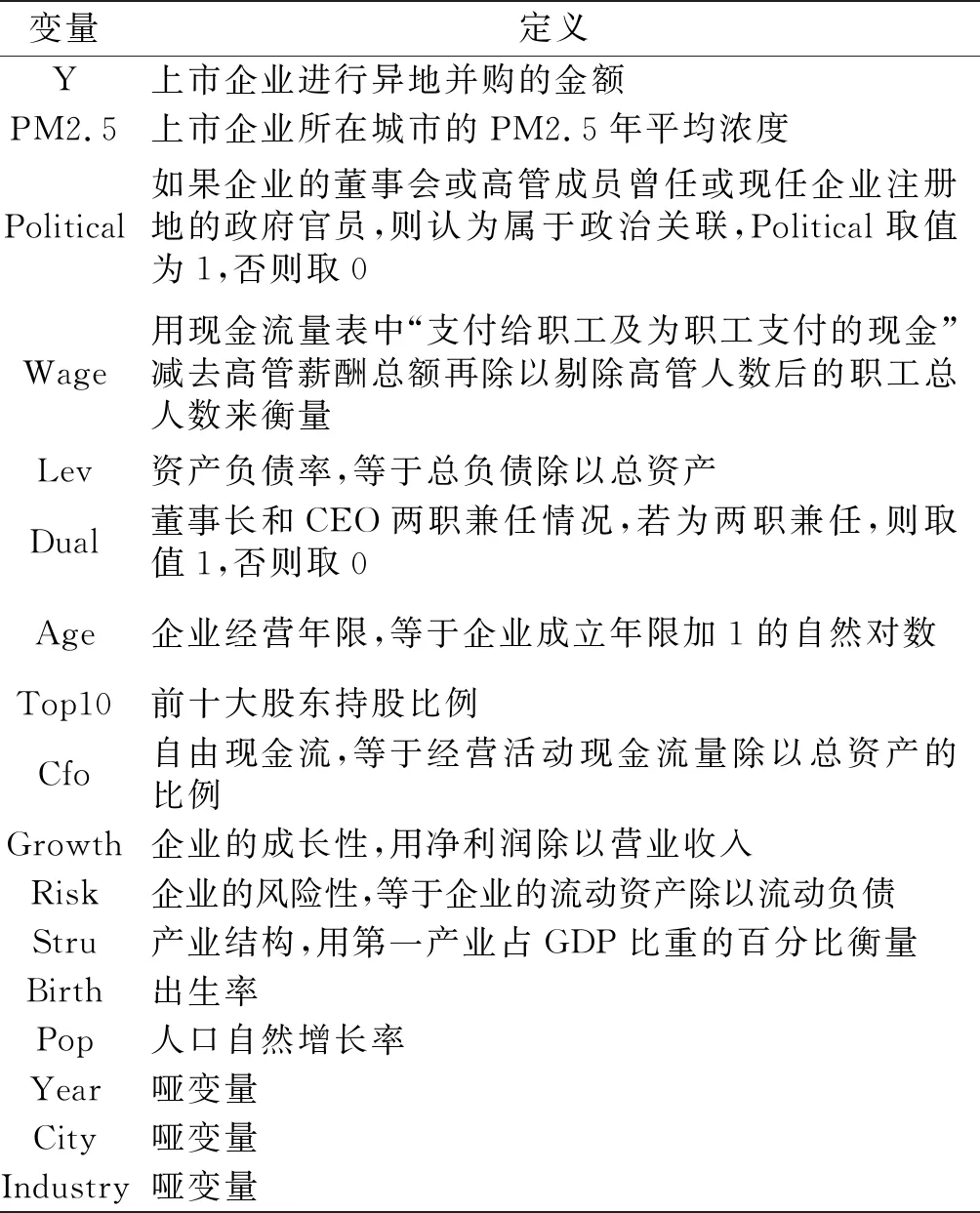

模型中各變量的描述見表1。

表1 變量定義

四、實證結果分析

(一)基準回歸結果

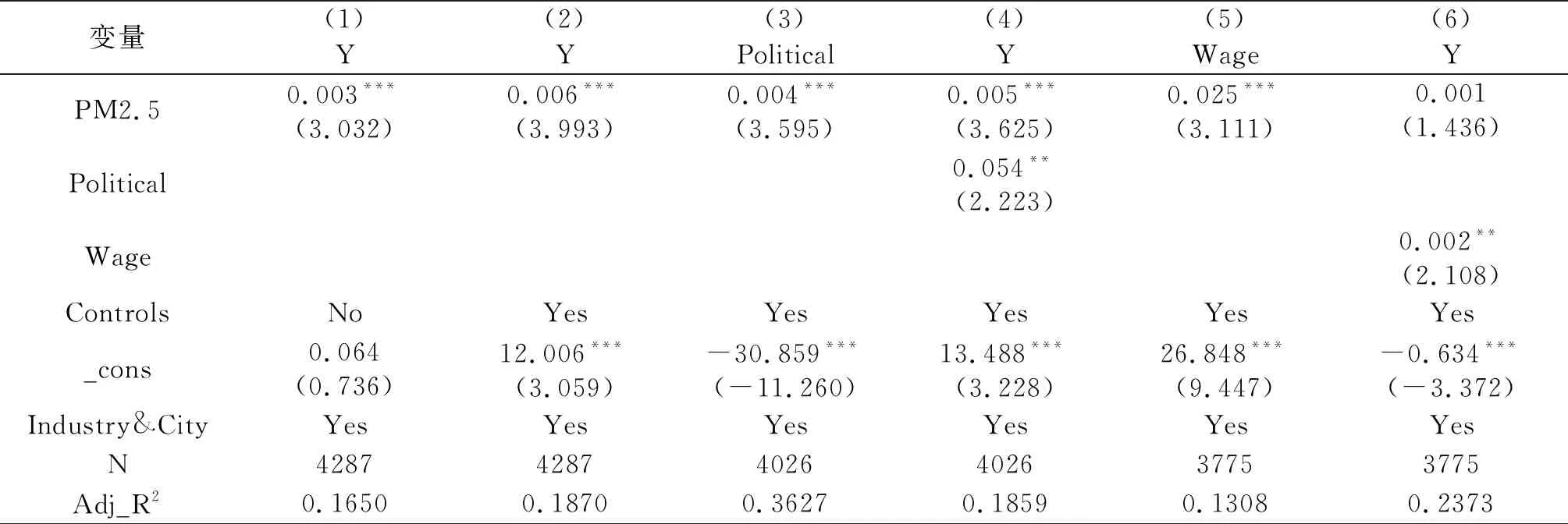

表2驗證了企業異地并購行為與PM2.5兩者之間的關系。通過對模型(1)的回歸,第(1)列和第(2)列的回歸結果均發現PM2.5與企業異地并購在5%的水平上正向顯著,即當某地區的空氣污染較為嚴重時,企業會選擇異地并購,從而驗證了假設1。

(二)機制檢驗

基于中介效應模型的回歸結果見表2。表2的第(3)列中PM2.5的回歸系數正向顯著,驗證了空氣污染會影響企業的政治關聯,第(4)列結果顯示,空氣污染對異地并購的影響系數在1%的水平上正向顯著,政治關聯對異地并購的影響系數在5%的水平上顯著為正,說明當空氣污染較為嚴重時,政治關聯作為中介機制會促進企業進行異地并購,該實證結果支持了假設2。第(5)列和第(6)列檢驗勞動力成本這一中介機制的作用結果,第(5)列中PM2.5的回歸系數在1%的水平正向顯著,表明當地區空氣污染嚴重時,企業勞動力成本也會提高。第(6)列的結果表明,勞動力成本對異地并購在5%的水平上顯著為正,這表明勞動力成本是促進企業進行異地并購的作用機制,該實證結果支持了假設3。

表2 空氣污染與異地并購—基準回歸和機制檢驗

(三)異質性檢驗

1.空氣污染、地域差異與企業異地并購

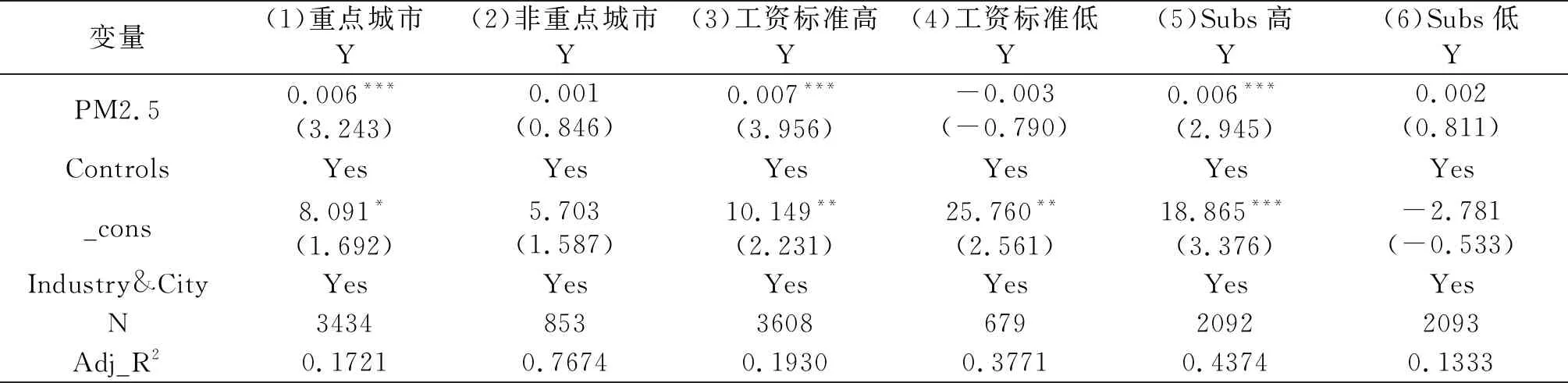

對于空氣污染問題的研究,其中不可忽視的一個影響因素就是地域差異。由于不同地域的空氣污染程度不同,也會影響企業的異地并購行為。本文按照環保部頒布的《關于執行大氣污染物特別排放限值的公告》為標準,對是否屬于重點控制區進行劃分。表3的第(1)列中PM2.5的估計系數在1%的水平上正向顯著,而第(2)列中PM2.5的估計系數不顯著。結果表明,空氣污染對重點控制城市企業的異地并購有顯著的正向影響,而對非重點控制城市企業的異地并購沒有明顯的影響。

2.空氣污染、工資標準差異與企業異地并購

前文提到,空氣污染是通過勞動力成本這一機制進而影響企業異地并購行為。空氣污染會使企業的勞動力成本上升,基于不同地區的工資標準不同這一現實情況,企業更有可能選擇工資標準較低的地區并購。本文通過各年度各地區的平均職工工資這一指標進行分組檢驗,高于平均職工工資中位數的一組賦值為1,否則為0。表3的第(3)列的回歸系數在1%的水平上顯著為正,這表明當企業所處的地區工資水平較高時,空氣污染對異地并購行為的影響更加顯著。這也充分證明,由于地區間工資水平差異的影響,企業為了降低勞動力成本會選擇進行異地并購,本文的假設2再次得到檢驗。

3.空氣污染、政策支持力度與企業異地并購

對于企業來說,政府提供的支持例如政府補助等手段是政府直接或間接地向企業提供的資源,引導企業優化經營,推動經濟的高質量增長,這說明政策支持力度有可能會影響由于空氣污染而引起的異地并購。本文參照唐清泉、羅黨論一文,以政府補助(包括財政撥款、財政貼息、稅收返還等)的合計金額除以企業當年營業收入來衡量政策支持力度(Subs)[7],用政策支持力度的中位數將樣本分為兩組,高于中位數的一組取值為1,否則為0,表3的第(5)列的回歸系數在1%的水平上顯著為正,而第(6)列的結果并不顯著。上述實證結果表明,當空氣污染程度上升時,得到政策支持力度越大的企業進行異地并購行為更加明顯。

表3 空氣污染與企業異地并購-異質性檢驗

五、穩健性檢驗

(一)內生性問題

本文被解釋變量選取的是進行異地并購的企業,由于影響異地并購的因素較多,可能導致出現遺漏變量、樣本選擇偏差和雙向因果的問題。因此,本文利用工具變量法解決內生性問題,引入相對濕度(Rh)作為空氣污染的工具變量。通過對工具變量進行兩階段回歸,發現在緩解了內生性問題后,PM2.5與企業異地并購仍然存在顯著的正向關系。

(二)替換解釋變量衡量方法

前文用PM2.5來衡量空氣污染的程度,穩健性檢驗將PM2.5這一指標更換為NO2和PM10。由于NO2、SO2及PM10是環境保護監測中檢測的主要空氣污染物,因此分析NO2濃度和PM10對企業異地并購的影響具有重要的現實意義。通過將解釋變量替換為NO2和PM10,結果表明原有的實證結果依然穩健。

(三)替換被解釋變量衡量方法

前文用企業異地并購的金額來進行回歸,這一部分將其用虛擬變量來衡量,如果企業進行了跨市并購,則取值為1,否則取值為0,檢驗后結果與文中結論基本一致。由于篇幅有限,未列示表格部分。

近年來,空氣污染問題備受關注,意味著我們在追求經濟和社會發展的同時要加大對自然環境的保護力度,只有保護好我們賴以生存的空氣,才能有助于提升人力資本、推進城市高質量發展。因此,我們要建立健全的空氣質量監管體系與政府的績效考核相聯系,因地制宜地制定適合當地環境情況的政策,科學監測主要環境污染物對當地空氣質量的影響,切實保障區域內空氣質量并充分考慮環境污染對企業經營的影響。另外,為了避免由于空氣污染問題導致的勞動力流失問題,企業應該加大對綠色技術創新的研發,強化綠色創新活動,切實參與環境治理,并提供更加清潔的環境,在提高自身競爭力的同時,保障高素質勞動力的非貨幣性需求,并留住更多優秀人才。本文的發現能夠幫助我們深刻認識空氣污染對企業行為的影響,為我國進一步解決環境問題提供了依據。