多功能保留頸清掃術治療對分化型甲狀腺癌患者圍術期指標及預后的影響研究

朱肖宇 沈鑫 陳宏甡

甲狀腺癌是指源于甲狀腺濾泡上皮的惡性腫瘤,按組織學分類方式可將甲狀腺癌分為分化型、未分化型兩種,其中分化型甲狀腺癌是最為常見的一種甲狀腺癌疾病,其常見臨床表現為頸部淋巴結腫大、呼吸困難、吞咽困難等,會對患者的進食狀態造成一定影響,且會危及患者的生命健康,因此分化型甲狀腺癌患者需及時入院接受有效救治,以提升其生存率[1,2]。由于甲狀腺癌的早期淋巴結轉移率較高,因此頸清掃術可通過清除頸部淋巴結,達到控制患者病情發展進程,降低術后復發率的治療目的。為進一步提升分化型甲狀腺癌患者的臨床療效,本研究擬采用多功能保留頸清掃術治療方式對此類病癥患者進行救治,并針對此手術治療方式對患者圍術期指標及預后效果的影響進行深入研究分析,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2019 年1 月~2020 年12 月本院收治的80 例分化型甲狀腺癌患者作為研究對象,按隨機分組法分為觀察組和對照組,每組40 例。觀察組中,女29 例,男11 例;年齡23~72 歲,平均年齡(47.55±8.19)歲;腫瘤直徑0.5~6.1 cm,平均直徑(3.01±1.03)cm;病癥類型:乳頭狀癌31 例、濾泡狀癌9 例;臨床分期:Ⅰ期21 例、Ⅱ期12 例、Ⅲ期7 例。對照組中,女31 例,男9 例;年齡25~73 歲,平均年齡(48.05±8.32)歲;腫瘤直徑0.4~6.1 cm,平均直徑(3.00±1.04)cm;病癥類型:乳頭狀癌29 例、濾泡狀癌11 例;臨床分期:Ⅰ期22 例、Ⅱ期13 例、Ⅲ期5 例。兩組患者的性別、年齡、腫瘤直徑、病癥類型、臨床分期等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①參考《甲狀腺結節和分化型甲狀腺癌診療指南》[3]中相關診療標準,結合B 超等檢查診斷結果,本研究中所有患者均確診為分化型甲狀腺癌;②研究選擇的所有患者及其家屬均自愿簽字同意,并經由醫學倫理委員會同意。

1.3 排除標準 ①患者有嚴重凝血功能障礙;②患者有手術禁忌證;③患者有精神障礙、智力障礙,依從性差;④患者有其他嚴重腫瘤疾病;⑤患者有嚴重感染性或傳染性疾病。

1.4 方法 對照組患者接受改良式頸部清掃術治療。首先需讓患者保持仰臥體位,并讓其保持頭高腳低姿態,以暴露頸部,行氣管插管、全身麻醉。其次,待患者進入麻醉狀態后,于其頸部做一弧形切口,切口長度10~12 cm,再用高頻電刀切割分離皮瓣,在保護耳大神經、頸外靜脈的同時,對周圍可疑的結節腺葉組織進行切除治療,經術中病理檢測,進一步確診患者患甲狀腺癌后,即可對甲狀腺行全切治療,并清掃中央區淋巴結,繼續用高頻電刀對頸部皮瓣進行深層游離,清掃頸部淋巴結,繞過頸內靜脈,清除前組淋巴結,以達清除淋巴結的同時,保留頸內靜脈、副神經及胸鎖乳突肌的治療目的。最后,術畢縫合切口。

觀察組患者接受多功能保留頸清掃術治療。同對照組診療方式相似,首先需讓患者保持仰臥且頭高腳低的姿態,并行氣管插管、全身麻醉。其次,待患者進入麻醉狀態后,于其頸部作10 cm 長弧形切口,用高頻電刀游離皮瓣,并游離耳大神經,以便對頸部后三角區進行淋巴結清掃,后對患者頸部各區域淋巴結及甲狀腺進行清掃、切除治療,具體步驟如下:①游離頸闊肌皮瓣,即由上至下對頜下腺進行游離,并注意勿對頸外靜脈及周圍神經造成負面影響;②切除甲狀腺、清掃淋巴結,即在術中對病灶處進行病理檢測,確診患者為甲狀腺癌后,對甲狀腺進行全切治療,并切除側甲狀腺葉,清掃中央區淋巴結,注意勿損傷甲狀旁腺和喉返神經;③清掃側頸淋巴結,切開頸動脈鞘,游離頸內靜脈,后對各頸部區域的淋巴結進行清掃,一般清掃順序是由上到下、由內到外,即先清掃Ⅱ區淋巴結,再清掃ⅡB 區、副神經后方淋巴結區域,Ⅲ區淋巴結主要位于頸動脈三角,在清掃同時,勿對周圍組織、血管造成損傷,Ⅳ區淋巴結主要位于頸靜脈三角,一般此區域淋巴結會深入至椎前筋膜區域,Ⅴ區則需先向內牽引胸乳突肌,再進行淋巴結清掃,同樣需注意對清掃區域神經的保護工作;④術畢,在確認病灶切除完整,淋巴結清掃完全后,用38℃蒸餾水對創面進行沖洗,留置引流管,縫合創口。

1.5 觀察指標 ①統計對比兩組患者的手術情況,包括手術時間、總住院時間及術中出血量。②統計對比兩組患者的術后并發癥發生情況及復發情況,術后并發癥包括水腫、頸部變形、術后周圍皮膚麻木、抬肩困難等。

1.6 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

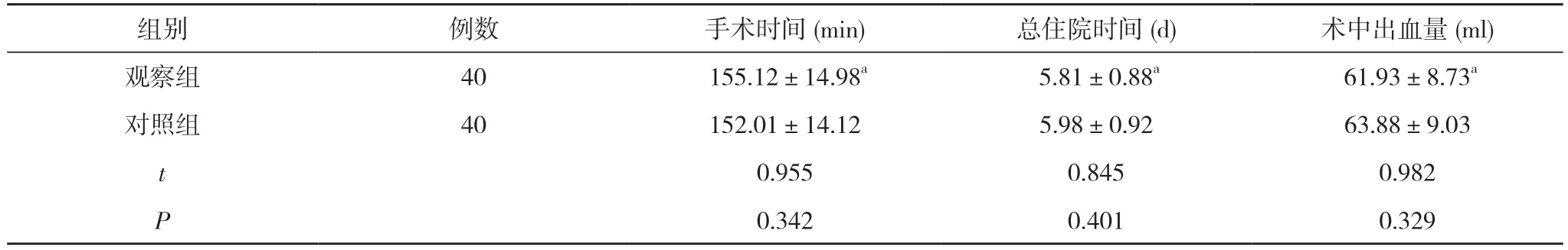

2.1 兩組患者手術情況對比 兩組患者的手術時間、總住院時間及術中出血量對比差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術情況對比()

表1 兩組患者手術情況對比()

注:與對照組對比,aP>0.05

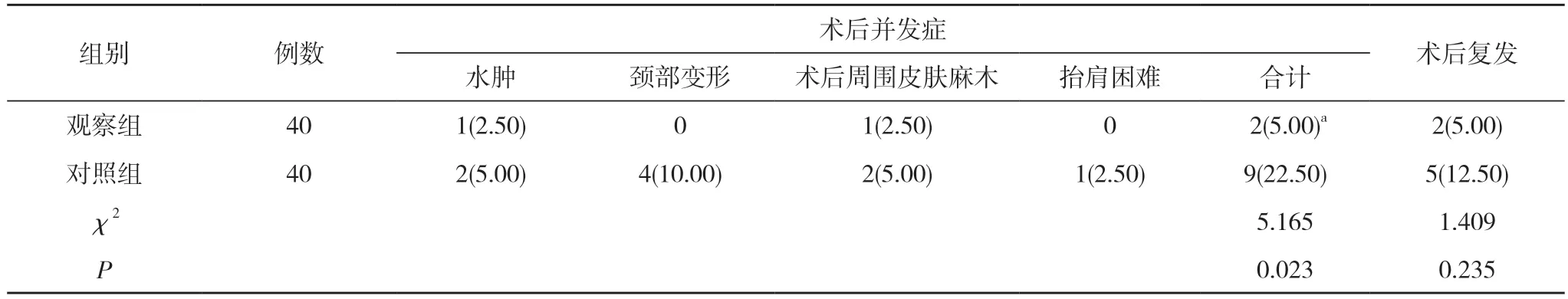

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況及復發情況對比 觀察組出現水腫1 例、頸部變形0 例、術后周圍皮膚麻木1 例、抬肩困難0 例,并發癥發生率為5.00%;對照組出現水腫2 例、頸部變形4 例、術后周圍皮膚麻木2 例、抬肩困難1 例,并發癥發生率為22.50%。觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組患者的術后復發率比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者術后并發癥發生情況及復發情況對比[n(%)]

3 討論

甲狀腺癌是一種源于甲狀腺濾泡上皮的惡性腫瘤疾病,一般情況下,此病癥主要是因電離輻射、遺傳、缺碘或高碘等因素所致,通常會按組織學將甲狀腺癌分為分化型和未分化型兩種,其中分化型甲狀腺癌還可細分為乳頭狀甲狀腺癌和濾泡狀甲狀腺癌,其中乳頭狀甲狀腺癌最為常見,占全部甲狀腺癌的75%,雖然一般情況下,分化型甲狀腺癌惡性度普遍較低,但仍會對患者的生命安全造成一定威脅[4,5]。

因此,為進一步提升分化型甲狀腺癌患者的預后效果及生存率,本研究擬采用多功能保留頸清掃術治療方式對此類病癥患者進行救治。本研究結果顯示,觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明多功能保留頸清掃術治療方式對患者預后情況的正面影響更大。這主要是由于在改良式頸部清掃術中,切除了頸橫動靜脈、頸外靜脈,因而易對患者的預后效果造成一定影響,會增加抬肩困難等并發癥發生幾率,且更易對周圍神經造成損傷,會對患者頸部功能造成一定影響[6,7]。而多功能保留頸清掃術則在淋巴結清掃治療過程中,未對頸部淺靜脈、頸橫動靜脈等進行切除治療,且在手術過程中,盡量減少對此類血管、神經的損傷,只達到了切除甲狀腺、清除頸部淋巴結的治療目的[8-12]。所以,同改良式頸清掃術相比,多功能保留頸清掃術能在清除病灶及淋巴結的同時,能夠實現提升預后效果的治療目的。兩組患者的手術時間、總住院時間及術中出血量、術后復發率對比差異均無統計學意義(P>0.05)。說明多功能保留頸清掃術能達到較好的手術療效。

綜上所述,分化型甲狀腺癌患者實施多功能保留頸清掃術,能降低患者的術后并發癥發生幾率,幫助患者保持更穩定的康復狀態,具有更高的手術診療安全度,值得推廣應用。