慢性阻塞性肺疾病患者膈肌移動度情況及其與肺功能的相關性研究

付旭明,王紀紅,潘殿柱

慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一種常見的以持續性呼吸道癥狀和氣流受限為特征的可以預防和治療的疾病。COPD患者常存在包括膈肌在內的全身骨骼肌營養不良、萎縮。膈肌功能障礙是此類患者病情進展的重要病理生理機制之一[1]。評價膈肌功能障礙的最佳方法是測量膈神經電刺激后的跨膈肌壓力[2],但由于具有侵入性、耗時長、耐受性差等缺點,很難廣泛開展。有研究者通過磁共振成像(MRI)、X線等對膈肌進行了觀察[3-4],這些影像學的檢查具有高成本、電離輻射、移動受限的缺點,對活動耐力下降嚴重的COPD患者難以完成臨床觀察。超聲具有低成本、無創傷、便攜等優點,能夠解決上述問題[5]。近幾年也有一些學者應用超聲對膈肌的移動度、厚度等進行了觀察,發現COPD患者膈肌移動度有不同程度的下降[6-7]。為進一步明確COPD患者膈肌功能障礙情況,本研究應用超聲觀察了不同程度COPD患者膈肌移動度變化的情況,分析了其與肺功能指標和呼吸困難的相關性,為觀察COPD患者膈肌的形態和功能改變提供了參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2018年3月—2019年1月采用便利抽樣法選擇于鞍鋼集團公司總醫院就診的COPD患者81例為研究對象,年齡40~80歲,平均年齡(60.0±9.5)歲,按COPD分級標準[8]分為輕、中、重度3組,具體分級情況見表1。另選取鞍鋼集團公司總醫院肺功能室做檢查的健康體檢者30例作為對照組。本研究經鞍鋼集團公司總醫院倫理委員會審查通過。所有研究對象經過同一研究者講解此研究的項目內容,了解此研究的目的,并簽署知情同意書。

表1 COPD組氣流受限肺功能GOLD標準分級Table 1 Restricted pulmonary function classified by the GOLD criteria in COPD group

1.2 納入及排除標準 COPD組患者納入標準:符合《COPD全球診斷、管理和預防策略指南(2017版)》標準[8],將吸入支氣管擴張劑后第1秒用力呼氣末容積占用力肺活量百分比(FEV1/FVC)<0.70作為確定存在持續氣流受限的證據。排除標準:(1)呼吸衰竭患者;(2)肺間質性疾病、胸廓脊柱胸膜疾病或神經肌肉疾病患者;(3)心、肝、腎等臟器發生嚴重疾病患者;(4)慢性代謝性疾病患者;(5)胸腹部手術史患者;(6)腫瘤患者;(7)肥胖〔體質指數(BMI)>30 kg/m2〕及低體質量(BMI<18.5 kg/m2)患者。對照組納入標準:(1)肺功能檢查FEV1/FVC≥0.70;(2)無長期吸煙或粉塵接觸史,無呼吸系統疾病病史。排除標準:符合COPD組排除標準者。

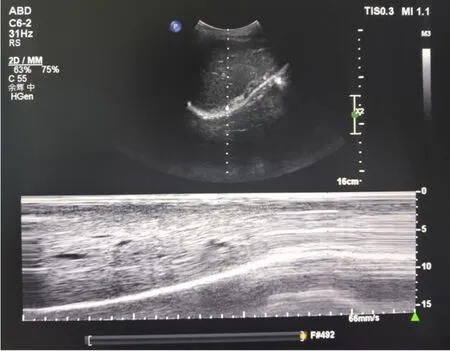

1.3 檢查方法 (1)肺功能檢查方法:操作前詢問患者病史,除外活動性咯血等禁忌證,向受試者講述具體步驟,取得受試者的配合。受試者取坐立位,夾住鼻子,指導受試者通過口令配合即時做呼氣和吸氣動作,保證測試過程中不漏氣,應用德國MasterScreen型號肺功能儀(CareFusion Germany 234GmbH)完成肺容量測定、通氣功能測定和彌散功能測定。(2)超聲測量膈肌移動度方法:應用美國索諾聲超聲(FUJIFILM SonoSite,Inc.),選用頻率1~5 MHz腹部凸陣探頭,受試者取平臥位,超聲探頭取右肋骨下緣鎖骨中線附近斜切位。探頭以近冠狀位掃查,以期望獲得膈肌最高點,便于獲得最大的移動度。首先在平靜呼吸時獲取B型超聲下膈肌的弧形圖像(以顯示肝右靜脈為解剖標記),圖像穩定后切換為M型,可見膈肌隨呼吸運動的曲線。測量曲線波峰與波谷間垂直距離。再囑其用力呼吸,同樣測量上述距離。分別記錄,獲得平靜呼吸時相膈肌移動度(FRC)和用力呼吸時相膈肌移動度(TLC)[9](見圖1~2)。采用mMRC評估呼吸困難,按0~4等級分別賦分 1~5 分[10]。

1.4 觀察指標 身高、體質量、BMI、改良版英國醫學研究會呼吸困難量表(mMRC)評分、第1秒用力呼氣末容積占預計值百分比(FEV1%pred)、用力肺活量占預計值百分比(FVC%pred)、FEV1/FVC、FRC、TLC、不同呼吸時相下膈肌移動度的差值(TLC-FRC)、吸氣量占預計值百分比(IC%pred)、最大通氣量占預計值百分比(MVV%pred)、殘氣量/肺總量占預計值百分比(RV/TLC%pred)。

1.5 統計學方法 采用SPSS 23.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以(±s)表示,兩組比較采用獨立樣本t檢驗,多組間比較采用方差分析,樣本間兩兩比較采用SNK-q檢驗;相關性分析采用Pearson相關性分析;采用多元線性回歸分析探討膈肌移動度的影響因素。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料比較 兩組性別、年齡、BMI比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。COPD組身高、體質量、mMRC評分高于對照組,FEV1%pred、FVC%pred、FEV1/FVC%低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05,見表2)。

2.2 四組間不同呼吸時相膈肌移動度比較 四組間FRC、TLC、TLC-FRC比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。重度組FRC高于對照組、輕度組、中度組,TLC、TLC-FRC低于對照組、輕度組、中度組,差異均有統計學意義(P<0.05);中度組FRC高于對照組,TLC、TLC-FRC低于對照組、輕度組,差異均有統計學意義(P<0.05);輕度組TLC-FRC低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表3)。

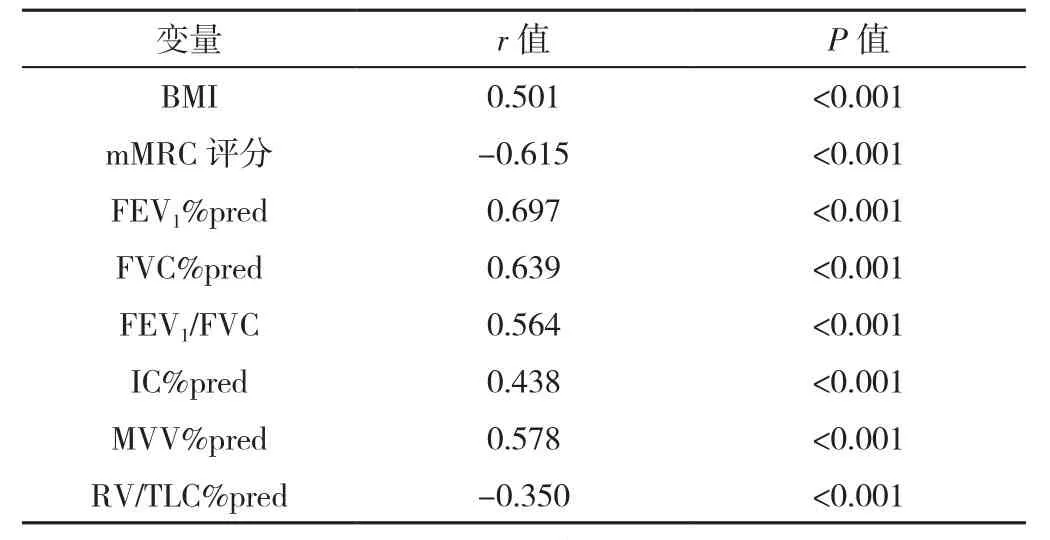

2.3 COPD組膈肌移動度與研究變量間的相關性分析COPD組膈肌移動度與BMI、FEV1%pred、FVC%pred、FEV1/FVC、IC%pred、MVV%pred呈正相關,與mMRC評分、RV/TLC%pred呈負相關(P<0.05,見表4)。

2.4 膈肌移動度與相關因素的多元線性回歸分析 以膈肌移動度(賦值:連續變量)為因變量,以BMI(賦值:連續變量)、mMRC評分(賦值:連續變量)、FEV1%pred(賦值:連續變量)、FVC%pred(賦值:連續變量)、FEV1/FVC(賦值:連續變量)、IC%pred(賦值:連續變量)、MVV%pred(賦值:連續變量)、RV/TLC%pred(賦值:連續變量)為自變量,進行多元線性回歸分析,結果顯示,FEV1%pred〔β=0.728,95%CI(0.027,0.042),P=0.001〕是膈肌移動度的影響因素。

圖1 平靜呼吸時相膈肌移動度Figure 1 Diaphragm mobility during quiet breathing

圖2 用力呼吸時相膈肌移動度Figure 2 Diaphragm mobility during forced breathing

表2 兩組一般資料比較Table 2 General data of subjects in two groups

表3 四組間不同呼吸時相膈肌移動度比較(±s,cm)Table 3 Comparison of diaphragm mobility at different respiratory phases

表3 四組間不同呼吸時相膈肌移動度比較(±s,cm)Table 3 Comparison of diaphragm mobility at different respiratory phases

注:FRC=平靜呼吸時相膈肌移動度,TLC=用力呼吸時相膈肌移動度,TLC-FRC=不同呼吸時相下膈肌移動度的差值;與對照組比較,aP<0.05;與輕度組比較,bP<0.05;與中度組比較,cP<0.05

組別 例數 FRC TLC TLC-FRC對照組 30 1.61±0.28 6.11±0.66 4.50±0.73輕度組 27 1.74±0.26 5.89±0.57 4.15±0.58a中度組 28 1.88±0.26a 5.19±0.57ab 3.32±0.60ab重度組 26 2.11±0.28abc 3.97±0.43abc 1.88±0.44abc F值 17.576 78.702 101.735 P值 <0.001 <0.001 <0.001

表4 COPD組膈肌移動度與研究變量間的相關性分析Table 4 The correlation between diaphragm mobility and research variables in COPD group

3 討論

膈肌是人體最重要的呼吸肌,承擔著60%~ 80%的通氣支持功能,觀察COPD患者的膈肌運動和形態學改變具有重要意義[11]。本研究通過觀察COPD患者膈肌移動度和肺功能來評估膈肌功能障礙的情況,發現隨著肺功能損害程度逐漸加重,平靜呼吸時相膈肌移動度逐漸增加,用力呼吸時相膈肌移動度逐漸減少,不同呼吸時相膈肌移動度差值逐漸減少。用力呼吸時相的膈肌移動度與一些肺功能指標相關,與呼吸困難程度相關。

在氣道阻塞的情況下,肺的動態順應性下降,彈性負荷、阻力負荷均增加。本研究結果顯示,膈肌移動度與FEV1%pred、FEV1/FVC呈正相關。DAVACHI等[12]研究發現,氣流阻塞導致呼氣工作負荷增加,呼氣時間延長,使膈肌在力學上處于不利地位。SCHEIBE等[13]應用超聲測量發現,膈肌運動與FEV1之間有很強的相關性。本研究中多元線性回歸分析也顯示,FEV1%pred對膈肌移動度的變化起重要作用。可能是因為氣道阻塞增加了呼吸肌尤其是膈肌的工作負荷,其阻塞引起的肺氣腫降低了膈肌移動和產生壓力的能力,導致膈肌偏移減少[14-16]。

氣流受限是由于氣道阻塞增加而導致的通氣能力降低。在本研究中發現COPD患者膈肌移動度與MVV%pred、IC%pred、FVC%pred呈正相關。這一發現與KANG等[17]的發現是一致的,其發現膈肌移動度與MVV有明顯相關性,并提示COPD患者膈肌移動度降低與高碳酸血癥有關,膈肌移動度下降導致呼吸驅動不足,通氣能力下降,二氧化碳潴留。

本研究結果顯示,膈肌移動度與RV/TLC呈負相關,而RV/TLC是反映肺氣腫程度的指標。肺氣腫是COPD患者的主要改變之一,殘氣量增加是限制COPD患者膈肌移動的主要因素。肺氣腫增加了膈肌移動的阻力,導致膈肌偏移減少[16]。發生肺氣腫時,患者胸壁的形態會發生改變,繼而導致膈肌形態改變。這種位置變化阻礙了膈肌參與吸氣作用的兩個關鍵部分:(1)膈肌穹頂的活塞狀軸向位移;(2)肋骨和胸壁的擴張作用。此外,肺氣腫還會使膈肌的腳部和肋部的力學方向改變為接近平行排列,從而進一步降低膈肌參與吸氣的能力。不但肺過度充氣會減少膈肌的長度,而且胸壁直徑的增大也限制了肋間肌的吸氣力學效能。這種結構改變導致膈肌重塑,橫膈膜變平,從而使膈肌移動度減少[18]。上述變化解釋了COPD患者和健康人在膈肌移動度和肺功能方面產生差異的原因。

本研究結果顯示,COPD患者膈肌移動度與mMRC評分呈負相關,提示膈肌位置的改變使患者呼吸能力降低,呼吸困難的感覺增加。PAULIN等[19]發現,COPD患者在運動負荷增加后呼吸困難感也相應增加,其運動能力隨疾病的進展而降低。與健康老年人相比,大多數COPD患者的步行或站立時間明顯減少[20]。這造成了運動受限與呼吸困難加重的惡性循環,運動能力下降加速了身體調節能力下降[21]。BMI是一個很好的評估營養狀況的指標,本研究結果顯示,膈肌移動度與BMI呈正相關。WU等[22]研究發現BMI與肺功能通氣指標呈正相關。在一定程度上,BMI可能是預測COPD患者預后的有意義的指標。

綜上所述,膈肌移動度是一個可以用于觀察COPD患者膈肌功能的呼吸力學參數,其與某些肺功能指標、呼吸困難指標、BMI相關。然而,本研究沒有對重度COPD呼吸衰竭患者進行評估,主要是因為這部分患者無法配合肺功能檢查,而且進行膈肌移動度檢查也難以獲得期望的配合狀態,如反復快速深吸氣、屏氣等。所以在本研究中取得的結果不能推廣到重癥COPD人群。此外,本研究樣本量較小,且未考慮立位和仰臥位的差異對結果的影響,在今后的膈肌移動度評估中應當擴大樣本量,充分考慮立位和仰臥位的差異對結果的影響。

作者貢獻:付旭明、潘殿柱進行文章的構思與設計,論文的修訂;付旭明、王紀紅進行研究的實施與可行性分析,數據收集、整理;付旭明進行統計學處理,結果的分析與解釋,撰寫論文;潘殿柱負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。