浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房住院患者疾病構成情況分析

馬秀君,夏擎世,張勝冰,凡蕓,杜兆輝

社區衛生服務中心作為我國三級診療體系的重要組成部分,為社區居民提供了醫療、康復、預防保健等“六位一體”的綜合健康服務[1]。社區衛生服務中心的住院醫療資源在解決居民“看病難”“看病貴”方面發揮著重要的作用,尤其是地處郊區的社區衛生服務中心,基本以農村化區域為主,與城區相比,區域內優質醫療資源較欠缺且交通不便,使郊區居民對社區衛生服務中心的住院醫療資源更依賴[2]。了解住院患者的疾病構成情況,對于基層醫療衛生機構準確把握服務對象健康需求、制訂疾病防治策略有重要意義。既往的相關研究中,針對綜合性醫院住院患者疾病構成的調查較多,而對社區綜合病房的關注較少[3-4]。本研究對浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房住院患者的疾病構成情況進行調查和分析,為完善以需求為導向的社區健康服務、開展醫護人員專業培訓提供參考依據。

1 資料和方法

1.1 資料來源 浦東新區衛生健康委把全區47家社區衛生服務中心依據所處區域不同劃分為遠郊22家、城區25家[5]。22家遠郊社區中,有1家社區衛生服務中心不設住院病房,有1家社區僅設有老年護理病房;有8家社區同時設有綜合病房和老年護理病房,其余12家社區僅設有綜合病房。將設有綜合病房的20家社區衛生服務中心2015—2017年上傳至“上海市醫療機構病案統計管理系統”的綜合病房患者信息進行統計分析。

1.2 研究方法 于2018年5月起采用回顧性分析方法,對2015—2017年綜合病房住院患者的性別、年齡、疾病第一診斷及編碼等信息進行分析。這些信息均從“上海市醫療機構病案統計管理系統”導出,該系統按照國際疾病編碼-10(ICD-10)[6]對每一條疾病診斷匹配相應的編碼。本研究實施過程中,為了方便統計,將一些同類的診斷名稱及其編碼合并,如將“腦梗死”“腔隙性腦梗死”“腦栓塞”統稱為“腦梗死”。

1.3 統計學方法 將綜合病房住院患者的相關資料導入Excel建立數據庫,核查數據的完整性和邏輯性。應用SPSS 17.0處理和分析數據,計數資料采用例數、百分比進行描述。

2 結果

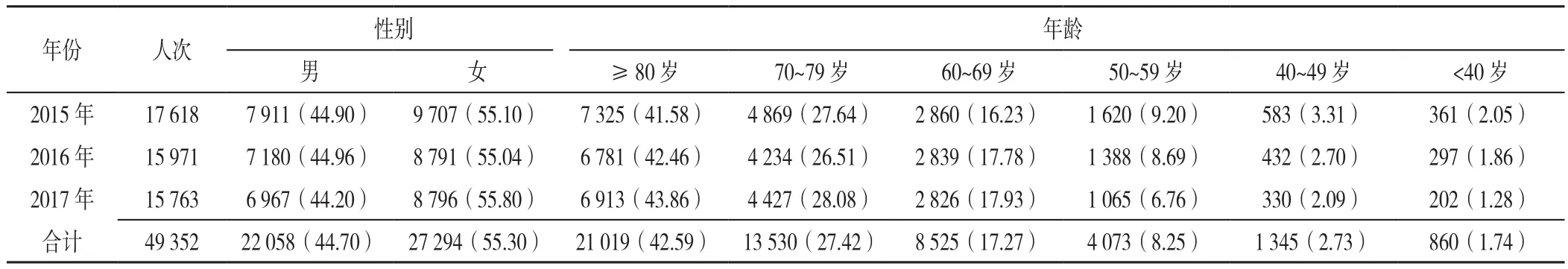

2.1 基本情況 20家遠郊社區衛生服務中心綜合病房2015—2017年累計上報出院患者49 352人次,其中2015年出院 17 618人次,2016年出院 15 971人次,2017年出院15 763人次。女性患者(55.30%,27 294/49 352)多于男性患者(44.70%,22 058/49 352)。患者的年齡以≥80歲者最多,占42.59%(21 019/49 352),≥60歲者累計占87.28%(43 074/49 352)。患者的性別、年齡構成情況近3年始終較穩定。所有病例的性別、年齡構成情況見表1。

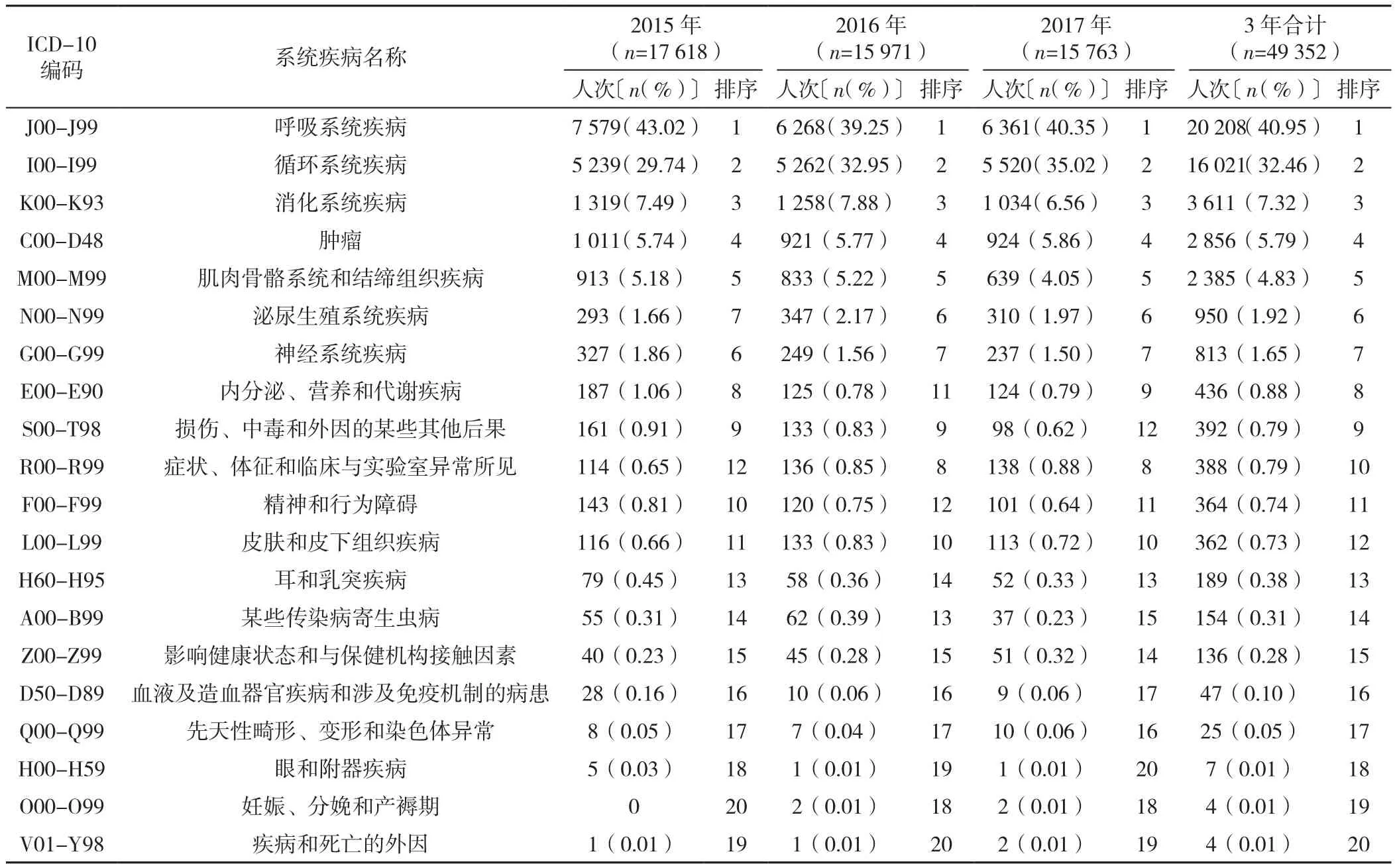

2.2 系統疾病的構成情況 所有病例的第一診斷共涉及20類系統疾病,構成情況見表2。從表中可見,前5位系統疾病這3年的排序均沒有變化。3年合計占比的排序依次為呼吸系統疾病(40.95%,20 208/49 352)、循環系統疾病(32.46%,16 021/49 352)、消化系統疾 病(7.32%,3 611/49 352)、 腫 瘤(5.79%,2 856/49 352)、肌肉骨骼系統和結締組織疾病(4.83%,2 385/49 352)。前3位系統疾病的累計占比達80.73%(39 840/49 352)。

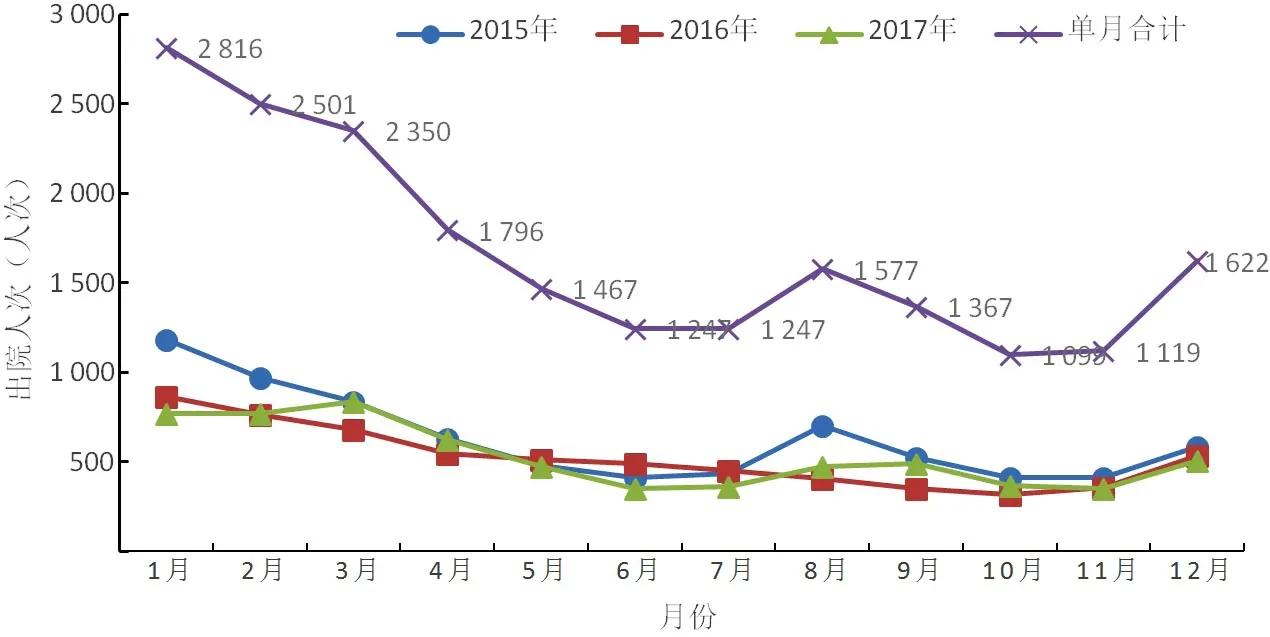

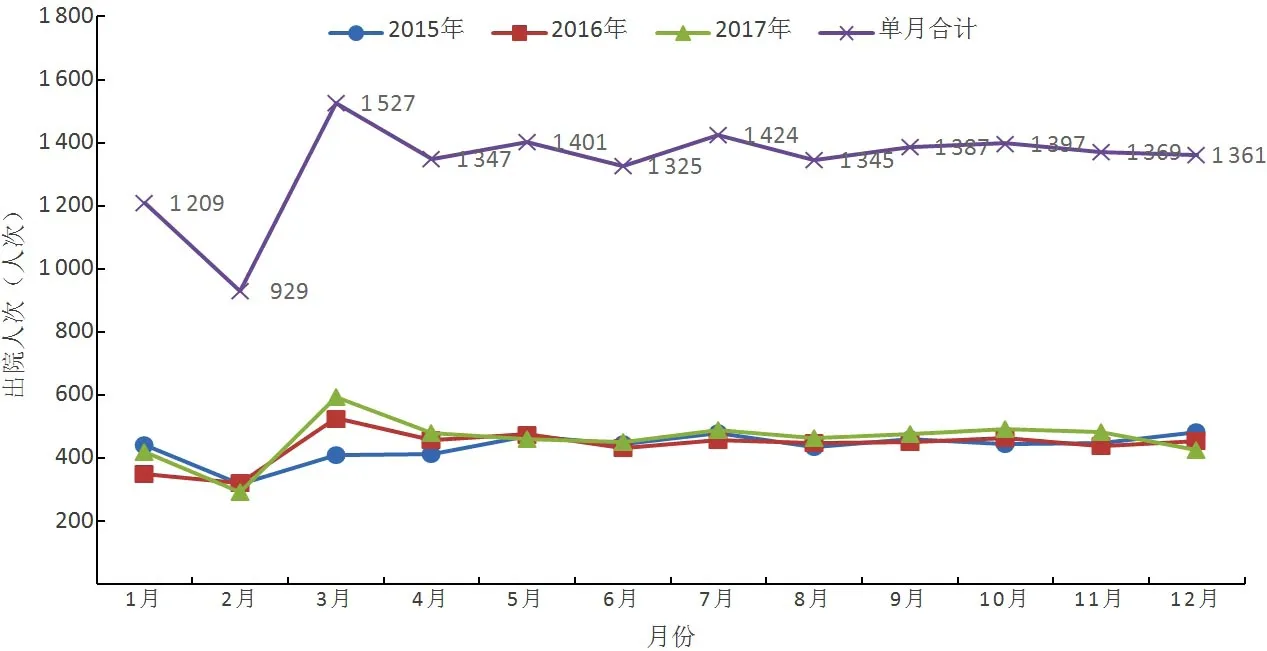

2.3 高發系統疾病的月分布情況 對前3位系統疾病出院人次的月分布情況進行分析。呼吸系統疾病1月份占比最高(13.94%,2 816/20 208)(見圖1)。循環系統疾病3月份占比最高(9.53%,1 527/16 021)(見圖2)。消化系統疾病8月份占比最高(12.21%,441/3 611)(見圖3)。

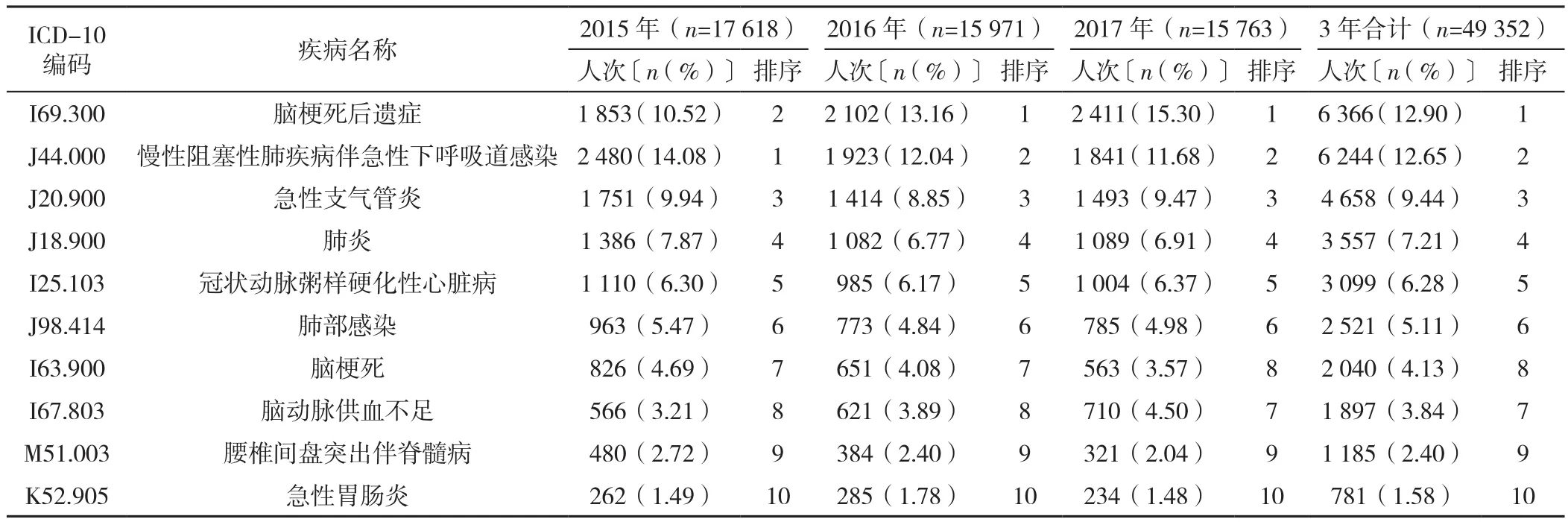

2.4 前10位單病種的構成情況 前10位的單病種,呼吸系統和循環系統疾病各占4個,肌肉骨骼系統和結締組織疾病1個,消化系統疾病1個。單病種3年合計占比排前3位的依次為腦梗死后遺癥(12.90%,6 366/49 352)、慢性阻塞性肺疾病(COPD)伴急性下呼吸道感染(12.65%,6 244/49 352)、急性支氣管炎(9.44%,4 658/49 352)。腦梗死后遺癥從2015年的第2位上升到第1位。腰椎間盤突出伴脊髓病3年合計出院人次占所有肌肉骨骼系統和結締組織疾病出院人次的49.69%(1 185/2 385);另外,唯一排在單病種前10位的消化系統疾病是急性胃腸炎。2015—2017年前10位單病種的構成情況見表3。

表1 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房住院患者的性別、年齡構成〔n(%)〕Table 1 Gender and age analysis of patients discharged from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

表2 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房住院患者的系統疾病構成Table 2 Composition of systemic diseases in patients discharged from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

2.5 不同性別前10位單病種的構成情況 男性和女性排前10位的單病種基本相同,但排序有差異。男性單病種首位是COPD伴急性下呼吸道感染(17.75%,3 915/22 058),女性單病種首位是腦梗死后遺癥(13.37%,3 649/27 294)(見表 4)。

圖1 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房呼吸系統疾病患者的出院人次月分布Figure 1 Monthly distribution of discharged patients of respiratory diseases from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

圖2 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房循環系統疾病患者的出院人次月分布Figure 2 Monthly distribution of discharged patients of circulatory system diseases from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

3 討論

3.1 老年慢性病患者已成為遠郊社區綜合病房主要服務對象 本次調查的20家遠郊社區衛生服務中心有8家同時設有老年護理病房,但調查結果顯示綜合病房的老年患者依然占絕大多數,且≥80歲的高齡老人達42.59%;與上海某城區社區衛生服務中心住院病房的調查結果相近[7],這一數據也真實反映了目前上海老齡化形勢的嚴峻程度。在性別差異方面,女性患者的占比高于男性,這可能與上海市老年人口中女性占比較大有關[8]。從單病種分析結果可以看出COPD與心腦血管疾病占比最高,這兩類疾病均為世界衛生組織發布的全球“四大慢病”之一。可見,老年慢性病患者已成為遠郊社區綜合病房主要的健康服務對象。老年患者大多同時患有多種疾病,病情復雜且安全隱患多。全面了解患者軀體功能、心理、社會等多方面的健康需求,是為老年患者提供最佳診療護理方案的關鍵。目前國內外越來越多的醫療機構將老年綜合評估技術(CGA)應用于老年患者的病情評估、診療護理方案制定、療效監測、隨訪等全過程,在改善患者功能狀態、減少住院時間、降低再入院率等方面取得了較好的效果[9-10]。CGA同樣適用于社區衛生服務中心,綜合病房醫護人員可以運用CGA,在關注疾病癥狀的同時,注重對患者整體情況的評估和干預,真正體現“以患者為中心”的服務理念。

圖3 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房消化系統疾病患者的出院人次月分布Figure 3 Monthly distribution of discharged patients of digestive system diseases from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

表3 2015—2017年浦東新區遠郊社區衛生服務中心綜合病房住院患者的前10位單病種構成Table 3 Top 10 single illness in patients discharged from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017

表4 2015—2017年綜合病房不同性別住院患者的前10位單病種構成Table 4 Top 10 single illness in patients discharged from general wards of suburban community health centers,Pudong New Area from 2015 to 2017 by sex

3.2 遠郊社區和綜合性醫院住院患者的疾病譜存在較大差異 本次調查顯示,遠郊社區綜合病房的患者以≥60歲的老年人為主,對比綜合性醫院這一年齡段住院患者的疾病譜,可以發現存在較大的差異。楊洋等[3]、曾倩等[4]對綜合性醫院≥60歲住院患者的疾病譜進行調查后發現,排前3位的系統疾病依次為循環系統疾病、腫瘤和消化系統疾病。對循環系統疾病進一步分析后發現,單病種排前兩位的依次為心絞痛和腦梗死[3]。而本次調查中遠郊社區單病種排首位的是腦梗死后遺癥。可見,不同級別醫療機構在腦卒中診療康復服務中均發揮了積極的作用,為腦卒中患者提供了不同疾病階段的就醫選擇。通過對比還可以發現,綜合性醫院老年患者腫瘤占比明顯高于社區。有研究者對上海61家醫療機構抗腫瘤藥物的使用情況進行調查后發現,三級醫療機構占抗腫瘤藥物處方總量的70.3%,二級醫療機構占23.1%,而一級醫療機構的處方量最少,且平均單張處方價格最低[11]。這一調查結果提示了腫瘤患者基本不會選擇一級醫療機構進行化療等積極治療。從國家衛生健康委對社區衛生服務的相關要求可以看出,為晚期腫瘤患者提供健康服務也是社區衛生服務中心的任務之一[12]。同時,相關分析顯示,我國腫瘤患者人數正呈增加趨勢[13]。如何更好地發揮社區的特點和優勢,為晚期腫瘤患者提供適宜的健康服務、緩解綜合性醫院床位緊張的狀況,是社區衛生服務中心需要思考的。

3.3 遠郊社區住院患者的疾病譜體現了一定的城鄉差異 本次調查顯示,遠郊社區住院患者單病種首位是腦梗死后遺癥,高于城區同類研究結果[7,14]。相關研究發現,農村地區高血壓、糖尿病和血脂異常的治療率、控制率都低于城區[15];而農村地區人群吸煙率卻高于城區[16]。這些腦卒中危險因素控制不佳成為農村地區患病率高于城區的重要原因。另外,本次調查結果中排序靠前的大部分單病種如COPD、腦梗死、冠心病等,與城區住院患者的高發病種一致;但急性胃腸炎、腰椎間盤突出癥的占比高于城區[7,14]。急性胃腸炎的重要病因是飲食不潔。與城區相比,農村地區居民經濟條件相對差一些,一方面影響了飲食環境的衛生狀況和衛生習慣;另一方面,對于一些可能過期或變質的食物,如果舍不得扔掉而繼續食用,也會導致急性胃腸炎的發生,而城區的急性胃腸炎患者更多選擇到同樣就醫便捷的二三級醫院就診。另有一項對城區和郊區基層全科醫生的調查顯示,腰椎間盤突出癥是基層最常見的10個單病種之一,與本次調查的結果相似,提示遠郊社區衛生服務中心依然要重視這一疾病的防治[17]。余成普[18]分析認為,農村地區居民罹患腰椎間盤疾病與體力勞動對身體造成的過度損耗有關。另外,部分患者傾向于選擇社區的中醫康復技術來治療腰椎間盤突出癥,而不是綜合性醫院的手術治療,這可能也是導致該病種在遠郊社區的占比高于城區的原因之一。中醫在農村地區的群眾基礎較深厚,尤其是老年患者,對中醫藥簡、便、驗、廉的優勢較肯定。這也提示了遠郊社區衛生服務中心對于椎間盤突出等優勢病種,要積極應用和推廣中醫康復技術,滿足社區居民的健康需求。

3.4 主要系統疾病的發病高峰與季節有一定關系 本次調查對三大系統疾病的每月分布情況進行了分析,結果顯示,呼吸系統疾病1月份的患者人數占比明顯高于其他月份。1月份是上海地區氣溫最低的時期,而天氣寒冷是導致呼吸系統疾病高發的重要因素[19]。循環系統疾病的高峰是冬末春初的3月,這一結果與趙笑顏[19]的研究結果一致,分析認為可能與冬末春初氣溫變化較大有關。消化系統疾病的高峰是8月份,這是氣溫最高的時期,天氣炎熱使食物極易腐敗變質,這可能是導致這一時期消化系統疾病高發的重要原因。了解發病高峰對于疾病防治非常重要,全科醫生要結合不同疾病的易患人群、常見誘因和發病高峰等,運用宣傳欄、健康講座等多種形式有針對性地提前開展預防性宣教。

3.5 遠郊社區對腦梗死、COPD的防控壓力較大 從本次調查2015—2017年的數據可以看出,遠郊社區腦梗死后遺癥患者的占比呈上升趨勢,這其實也是目前我國腦梗死流行狀況的一個縮影。一項對城區和農村腦卒中患病率30 年前后進行對比的調查顯示,我國城區居民腦卒中患病率較30 年前上升 18.2%,而農村地區患病率上升高達155.0%;在所有腦卒中患者中,腦梗死占65.72%[20]。除了發病率高,腦卒中還有死亡率高、致殘率高的特點,目前已成為我國成年人致死、致殘的首位病因;存活下來的腦卒中患者約62%存在不同程度的后遺癥[21]。目前綜合性醫院住院醫療資源緊張的現狀短時間內無法有效改善,大量腦梗死恢復期和后遺癥期的患者只能回到社區繼續進行康復治療,而且這些患者大多康復周期長、并發癥多、護理難度大。與此相對應的是,目前社區衛生服務中心對腦梗死的管理存在不少問題,如診治技術水平偏低、沒有專職康復治療師、腦梗死健康宣教不到位等[15,22]。

遠郊社區對COPD的防控壓力同樣非常大。本次調查中COPD列男性單病種首位,提示對COPD的防治已不容忽視。研究顯示,2016 年我國因COPD死亡的人數高達87.63萬,列單病種死亡人數第3位,僅次于腦卒中和缺血性心臟病;并且占全球 COPD 總死亡人數的30%[23]。基層醫療衛生機構是慢性呼吸系統疾病防治的主要力量,然而,由于相關檢測設備缺乏、專業技能培訓不足、治療藥物不全等諸多原因,社區衛生服務中心在COPD防控方面存在明顯不足,如藥物使用不規范、診療護理水平欠佳、疾病防治指南落實不理想、健康宣教不到位等[24-25]。

如何找差距、補短板,并結合遠郊社區患者特點制訂有效的疾病防治策略,是擺在社區衛生服務中心面前的嚴峻考驗。針對診療護理水平欠佳的問題,要有計劃地開展專業培訓,提高醫護人員的理論知識及操作技能,并根據最新的疾病防治指南完善診療護理方案。需注意的是,腦梗死和COPD均會嚴重影響患者的生活質量,患者的康復治療及護理非常重要。對COPD患者可以開展針對性的肺康復,包括放松訓練、呼吸訓練、運動訓練等[26]。對于腦梗死患者,要積極利用中醫適宜技術,一方面促進患者肢體功能的康復,另一方面還能進行二級預防,減少腦梗死復發[27]。針對健康宣教不足的短板,醫護人員要在提高自身專業知識儲備的基礎上,制定適用于遠郊社區腦梗死和COPD患者的健康宣教方案,通過多種方式有計劃地開展患者及家屬的健康宣教。研究顯示,全球 90.7% 腦卒中與不健康飲食、吸煙、飲酒、體力活動不足、心理因素等10 項可糾正的危險因素相關[28-29]。有效的健康宣教是疾病防控的關鍵。

綜上所述,全科醫生是社區衛生服務機構的技術主體,承擔綜合病房的診療工作,遠郊社區衛生服務中心應根據綜合病房住院患者的年齡、性別、疾病譜、發病高峰等特點,完善以需求為導向的社區健康服務;同時,針對腦梗死、COPD等社區高發病種,完善相關的診療護理方案,加強對全科醫生及護理人員的專業培訓及患者的健康宣教,積極發揮社區衛生機構在慢性病防治中的作用。

作者貢獻:馬秀君負責文章的構思與設計;夏擎世、張勝冰負責研究的實施與可行性分析;馬秀君、凡蕓負責數據收集與整理、統計學處理、結果的分析與解釋;馬秀君、杜兆輝負責論文撰寫與修訂,對文章整體負責,監督管理;杜兆輝負責文章的質量控制及審校。

本文無利益沖突。