腦脊液二代測序對病毒性腦炎的診斷價值:附三例報告

厲廣栩,李淵龍,逯軍,孫薇薇

病毒性腦炎是一種由病毒引起的中樞系統感染性疾病,可累及腦膜和腦實質。近年來,兒童病毒性腦炎發病率逐漸升高(由0.035‰升至0.160‰),嚴重影響患兒的生長發育,對患兒家庭造成巨大的負擔[1]。引起腦炎的皰疹病毒包括單純皰疹病毒(HSV)、巨細胞病毒(CMV)、EB病毒(EBV)和水痘帶狀皰疹病毒(VZV),此外,有研究表明人類皰疹病毒7型(HHV-7)和人類皰疹病毒6型(HHV-6)對神經膠質細胞有一定的神經親嗜性[2]。由HSV引起的單純皰疹病毒腦炎(HSE)是兒童散發腦炎最常見的病因,其可引起腦組織的出血性壞死或變態反應性腦損害,未經治療的HSE患兒死亡率高達90%,而經過早期治療的患兒死亡率會下降至20%~30%[3]。因此早期診斷對制定有效的治療方案及改善患兒預后有至關重要的作用,能極大地降低病毒性腦炎患兒后遺癥的發生率及死亡率。本文通過介紹3例病毒性腦炎患兒的診治過程,探討宏基因組學二代基因檢測技術在病毒性腦炎早期診斷與鑒別中的價值,為臨床提供借鑒。

1 病例簡介

患兒1,男,10歲。因“發熱10 d,意識障礙0.5 h,抽搐1次”于2019-10-17入住中南大學湘雅醫學院附屬海口醫院。患兒入院前10 d無明顯誘因出現發熱,熱型不規則,最高達40 ℃,無抽搐、嘔吐、頭痛、腹瀉,無嗜睡;多次于海口市其他醫院及私人診所就診后治療效果欠佳,仍有發熱、表情淡漠、不愿交流、全身乏力。患兒入院前0.5 h出現抽搐,表現為頭頸向右偏斜,雙眼球向上固定,四肢強直,伴有尖叫,呼之不應。入院時查體:體溫36.7 ℃,脈搏110次/min,呼吸21次/min,血壓101/59 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);意識不清,精神疲倦,不能交流對答,頸抵抗,心肺腹查體未見明顯異常;四肢肌張力低下,左上肢肌力約為Ⅳ級,左下肢肌力約為Ⅱ級,右側肢體肌力0級;右側提睪反射及雙側跟腱、膝腱反射未引出,右側巴彬斯基征陽性,余項陰性。輔助檢查:血常規:白細胞計數:8.9×109/L(參考范圍:3.5×109/L~9.5×109/L),中性粒細胞分數90%(參考范圍:40%~75%);腰椎穿刺:腦脊液顏色清亮,壓力130 mm H2O(1 mm H2O=0.009 8 kPa),白細胞計數:150×106/L(參考范圍:0~8×106/L)、單核細胞為主,微量蛋白:1 299 mg/L(參考范圍:150~450 mg/L),糖、氯基本正常;顱腦MRI檢查結果顯示左側海馬、外囊區異常信號,考慮感染病變;腦脊液自身抗體陰性;腦脊液宏基因組測序(mNGS)檢測出人類α皰疹病毒Ⅰ型,診斷為病毒性腦炎。予以阿昔洛韋(湖北科益藥業股份有限公司)抗感染,靜脈滴注,0.22 g/次,1次/8 h;地塞米松磷酸鈉注射液(三才石岐制藥股份有限公司)抗炎,初始劑量為1 ml/次,2次/d,后逐步減量至0.5 ml/次,4次/d,3 d后患兒熱峰下降,發熱間隔明顯延長,未再抽搐,四肢肌力逐漸恢復。患兒入院后第3天確診為病毒性腦炎后繼續予以阿昔洛韋抗感染治療;第9天患兒精神明顯好轉,未再發熱,肌力恢復正常;治療13 d后好轉出院。隨訪至2020-02-25,患兒一般情況可,無頭暈、頭痛、發熱等,日常活動無異常。

患兒2,女,9歲。因“間斷頭痛、嘔吐4 d,抽搐0.5 h”于2019-11-23入住中南大學湘雅醫學院附屬海口醫院。患兒入院前4 d無明顯誘因出現頭痛,伴嘔吐(非噴射樣)、5~6次/d,無發熱、抽搐、意識障礙,家屬未予特殊處理。患兒入院前3 h再次出現嘔吐,性質同前,約10次,伴有意識不清;入院前0.5 h出現抽搐,表現為口角歪斜,流涎,四肢強直抖動,雙眼上翻,意識模糊,呼之不應,期間有尿失禁。入院時查體:體溫36.5 ℃,脈搏100次/min,呼吸27次/min,血壓111/68 mm Hg;意識喪失,頸無抵抗,雙側瞳孔等大等圓,對光反射存在,眼底鏡下見視盤淡紅,內下邊界清,生理杯消失,未見出血及滲出;心肺腹查體未見明顯異常,四肢肌張力正常;生理反射存在,病理征未引出。輔助檢查:血常規:白細胞計數:9.2×109/L,中性粒細胞分數88%;腰椎穿刺:腦脊液顏色清亮,壓力250 mm H2O,腦脊液生化、常規、培養均未見明顯異常;甲功七項、抗中性粒細胞胞質抗體(ANCA)、自身抗體、腫瘤自身抗體七項未見異常;顱腦MRI平掃未見異常,婦科彩超未見異常;動態腦電圖提示右額區、右顳區尖慢波放電,清醒期及睡眠期均有放電;外送康圣達查血及腦脊液抗神經細胞抗體、神經節苷脂抗體、中樞神經脫髓鞘抗體均為陰性,華大基因腦脊液mNGS檢測出Starmerella bacillaris以及人類α皰疹病毒Ⅰ型。診斷為:病毒性腦炎,予以阿昔洛韋(湖北科益藥業股份有限公司)抗病毒,靜脈滴注,0.3 g/次,1次/8 h;甲潑尼龍琥珀酸鈉(比利時輝瑞)抗炎,靜脈滴注,初始劑量為0.75 g/次,1次/d,后逐漸減量為0.08 g/次,1次/d;丙種球蛋白(上海萊士血液制品股份有限公司)2 mg/kg靜脈滴注,總量為65 mg平均分為4 d滴注完畢;丙戊酸鈉(沈陽新馬藥業有限公司)抗癲癇,1.76 g/次持續泵入(1 mg·kg-1·h-1),后改為口服制劑(杭州塞諾飛制藥有限公司),10 ml/次,2次/d。患兒入院第2天仍有抽搐1次,意識呈間斷模糊狀態,在入院第2天確診為皰疹病毒性腦炎后繼續予以阿昔洛韋抗感染治療;第7天,患兒精神癥狀明顯好轉,抽搐未再發,偶有失神發作;治療16 d后患兒無抽搐、失神發作,無不自主運動,無頭痛、惡心、嘔吐,無發熱等,病情穩定后出院。

患兒3,男,11個月。因“嗜睡2 d,發熱伴抽搐1 d”于2019-11-01入住中南大學湘雅醫學院附屬海口醫院。入院前2 d患兒出現嗜睡,無發熱、嘔吐,家屬未在意。入院前1 d患兒無明顯誘因出現發熱,最高體溫為39.0 ℃,高熱時有抽搐,表現為呼之不應,雙眼凝視上翻,牙關緊閉,口唇青紫,四肢強直,共抽搐9次,每次持續時間均不超過1 min。入院時查體:體溫36.6 ℃,脈搏135次/min,呼吸32次/min,動脈血氧飽和度98%(鼻導管吸氧下),發育正常,營養中等,意識可,頸無抵抗,雙側瞳孔等大等圓,對光反射存在,咽部可見充血,雙肺呼吸音粗糙,可聞及喉鳴音,心腹查體未見明顯異常,四肢肌張力正常,生理反射存在,病理征未引出。入院后完善輔助檢查:血常規:白細胞計數:5.3×109/L,中性粒細胞分數50%,C反應蛋白1.97 mg/L(參考范圍:0~10 mg/L);血生化未見異常;顱腦MRI平掃未見異常;腰椎穿刺:壓力120 mm H2O,腦脊液生化、常規、培養均未見明顯異常;動態腦電圖提示雙側額頂區、枕顳區慢活動并非同步尖慢波放電;華大基因腦脊液mNGS檢測出人類β皰疹病毒6B型。入院后診斷:抽搐查因:小兒癲癇?病毒性腦炎?暫予以頭孢呋辛鈉(Esseti Farmaceutici S.r.l)抗感染,靜脈滴注,0.475 g/次,1次/12 h。入院后3 d待mNGS結果出來后修正診斷為:病毒性腦炎,并加用阿昔洛韋(湖北科益藥業股份有限公司)抗病毒,靜脈滴注,0.095 g/次,1次/12 h,治療11 d后患兒無發熱、抽搐、咳嗽、意識障礙等,病情好轉出院。隨訪至2020-02-25,患兒一般情況可,生長發育同同齡人,未再出現抽搐。

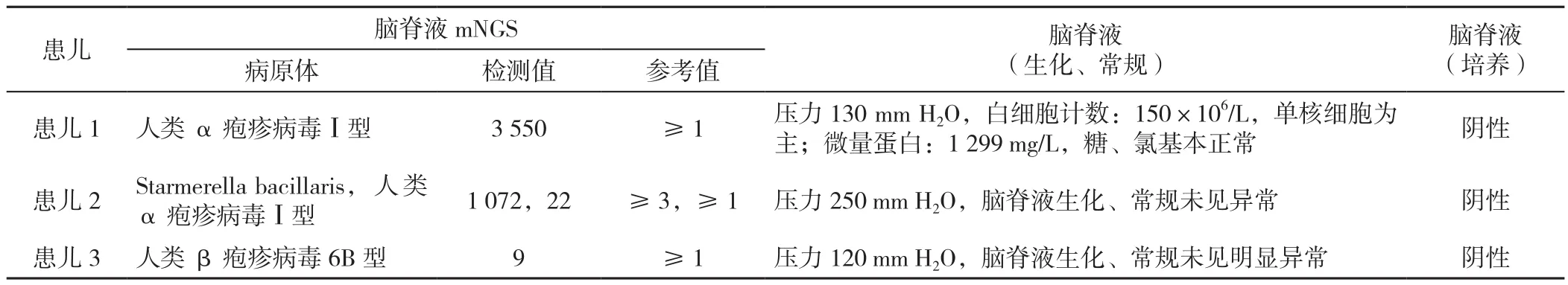

3例患兒腦脊液mNGS結果以及腦脊液檢查結果見表1。

2 討論

病毒性腦炎是兒科常見的中樞神經系統感染之一,主要臨床表現為發熱、抽搐、頭痛等,其早期臨床癥狀不明顯,需要及時的診斷及治療以降低后遺癥發生的可能性。在臨床工作中,對于病毒性腦炎的診斷主要是依靠病史、體征、腦脊液檢查、影像學檢查、腦電圖檢查、血清學檢測以及病原學檢查等進行綜合判斷。病毒性腦炎患兒的腦脊液生化以及常規檢查中蛋白量、白細胞計數等常缺乏特異性改變,同時與病情變化不完全一致;腦脊液中病毒的分離以及培養也因陽性率低、耗時耗力以及受檢測儀器設備的限制而常不作為診斷的首選。常規的MRI可以較清楚地顯示病灶大小及變化情況,但在早期發現病灶、顯示病灶的病理變化等方面仍有不足之處[4]。腦電圖檢查用于診斷病毒性腦炎時有一定的價值,能早期反映腦組織受損的情況,但其特異度較低,但凡能造成腦組織損失的疾病如細菌性腦炎、自身免疫性腦炎均可能造成腦電圖檢查結果異常。對于疑似病毒性腦炎的患兒,為明確診斷,需完善病原學檢測。傳統的病原學檢測方法包括:病毒分離、病毒抗原檢測如酶聯免疫吸附試驗、病毒特異性抗體檢測〔如病毒特異性免疫球蛋白M(IgM)抗體的檢測〕及病毒核酸檢測〔如實時熒光定量聚合酶鏈反應(PCR)〕等,但由于檢測方法的靈敏度及抗體產生所需要時間的關系,陽性率偏低,因而常規腦脊液病原學檢查對確定病毒感染的類型具有相當大的局限性。此外,非培養技術主要基于醫務工作者對疾病的傾向性診斷,在復雜/疑難感染性疾病中,常無法滿足對病原譜全面檢測的需要。PCR需要預知病原體序列信息以設計引物及探針,對未知的病原體無能為力;并且有報道指出,在發病3 d內的HSE患者腦脊液樣本中,PCR結果會出現陰性[5-7]。在病原體的致病性上,許多病原體的亞型或者基因型之間存在顯著差異,因而在行病原鑒定的同時獲得病原體的基因組信息對指導臨床治療十分重要。

表1 3例病毒性腦炎患兒腦脊液mNGS結果以及腦脊液檢查結果Table 1 Results of mNGS testing of cerebrospinal fluid and routine cerebrospinal fluid analysis in 3 children with viral encephalitis

mNGS作為一種分子診斷技術,能夠用較少的樣本量同時對幾十萬、幾百萬甚至上億條核酸序列進行測定,分析環境樣品所包含的全部微生物的群落組成及其結構和功能,從而實現對病原體的精確鑒定。mNGS通過其高通量、深度測序的特點能快速、精準地測定病原體,如2015年GUAN等[8]應用mNGS對4例疑似病毒性腦炎患者的腦脊液進行了檢測,結果2例檢測出人類皰疹病毒1型(HHV-1)、1例檢測出人類皰疹病毒2型(HHV-2)、1例檢測出人類皰疹病毒3型(HHV-3)。mNGS不僅可以快速準確地檢測出常見的病原體,同時也可以實現對病原體進行定量研究,如2019年LIU等[9]應用mNGS診斷出1例患有HSE的1歲患兒,經阿昔洛韋治療后,患兒癥狀消失,同時檢測患兒腦脊液中HSV-1 DNA定量從4 290下降至0。上述研究表明,對于常見的皰疹病毒感染的腦炎,腦脊液mNGS不但有重要的確診價值,而且在一定程度上可評價治療效果。mNGS因其“從頭組裝”基因組的特點,能通過隨機引物擴增樣本中的所有核酸序列,理論上能無偏倚地檢測出所有潛在病原體,在發現未知病原體方面有著重要的意義。2013年REINKE等[10]在1例狂犬病患者的腦白質活體組織標本中檢測到了一種近似蝙蝠狂犬病毒SHBRV-18的新病毒株。YANG等[11]通過mNGS首次報道了1例被偽狂犬病毒所感染的腦炎病例。本文報道的3例皰疹病毒性腦炎患兒均為急性或亞急性起病,且3例患兒均出現抽搐、意識障礙等癥狀,部分患兒還有發熱、精神神經障礙以及肢體障礙等。在病毒性腦炎的臨床表現中,年齡較小的嬰幼兒常以驚厥發作、易激惹、煩躁不安為首發表現[12],例如患兒3便是以高熱驚厥為首發表現。3例患兒完善腰椎穿刺進行腦脊液培養均未見異常,而通過腦脊液mNGS檢測均發現了皰疹病毒。在3例患兒的腦脊液生化及常規中可以發現,除患兒1腦脊液中單核細胞增多、蛋白含量增高外,其余兩例患兒腦脊液未見異常。國外研究表明,腦脊液中單核細胞增多是中樞神經系統HSV感染的重要表現,與其他病毒性腦炎腦脊液以淋巴細胞增高為主不同,可作為鑒別依據[13]。患兒1顱腦MRI檢查結果提示左側海馬、外囊區異常信號,與HSE常侵犯一側腦組織,尤其是顳葉、島葉和額葉的影像學表現相符[14],但目前對于病毒性腦炎的診斷仍需以病原學診斷為主。本文對3例患兒腦脊液標本進行mNGS,從收集樣本、測序結束并完成結果分析平均耗時2.3 d,除診斷出常見的人類α皰疹病毒1型及HSV外,還檢測出相對少見的人類β皰疹病毒6B型,相較傳統的檢查,mNGS能夠更快、更準確地得出病原學結果。患兒2起初考慮為自身免疫性腦炎可能性大,后結合2017年發布的《中國自身免疫性腦炎診治專家共識》[15]、患兒血及腦脊液中的抗體檢測結果以及腦脊液mNGS檢測結果綜合診斷為病毒性腦炎。治療上,患兒1、2根據其臨床癥狀在入院當天就經驗性開始阿昔洛韋治療,患兒3也在入院第3天mNGS結果出來后加用阿昔洛韋抗感染治療。李瑾等[16]在HSE的預后分析中指出初始阿昔洛韋治療延遲與1年內不良預后相關;此外,一項多中心的成年人HSE的預后研究發現,延遲48 h后應用阿昔洛韋是預后差的重要因素[17]。綜上所述,mNGS可為臨床提供早期精準診斷或鑒別診斷依據,有助于指導臨床早期制定有效治療方案。

因為mNGS高通量的特點,腦脊液mNGS通常會獲得多種疑似病原體基因序列,并需要將這些序列與病原體基因進行匹配與分析才能獲得診斷信息,取材或者實驗室檢測過程中混入的微生物基因序列會影響結果的判斷,這種與臨床癥狀不符但出現在分析結果中的微生物序列稱為背景“噪聲”[18],對于這種“噪聲”,目前沒有統一的判讀,需要結合患者實際情況進行分析。患兒2腦脊液mNGS檢測中出現Starmerella bacillaris,這種子囊菌廣泛存在于發酵葡萄汁中,但并無對人有致病性的報道[19]。對結果的分析與判讀尚無統一標準這無疑是mNGS未來需要解決的問題。此外,mNGS尚未開展與常規檢測方法比對的規律性研究,檢測的靈敏度和特異度還需臨床大數據評價及與現有方法的比較才能得以驗證。

總而言之,mNGS作為一種新技術,為兒童中樞神經系統感染提供了重要的病原學診斷方法。mNGS可以利用較少的腦脊液中微生物DNA,更快、更準確地提供病原學證據,從而指導臨床工作。雖然mNGS存在一些缺點,但相比傳統方法如腦脊液常規、血清學抗體或是影像學均不能從病原學上給出明確診斷或者診斷相對粗獷,腦脊液mNGS能夠精準并且快速地檢測出病原體,與國家所倡導的精準診斷相符合。目前來說mNGS更多的是作為傳統方法的補充,而非常規方法。相信隨著研究的進一步發展,未來mNGS技術將會更加完善并且廣泛用于疾病的早期診斷與治療中。

作者貢獻:厲廣栩進行文章的構思與設計,撰寫論文,進行論文的修訂;逯軍負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理;李淵龍進行文獻/資料收集;孫薇薇進行文獻/資料整理。

本文無利益沖突。