2010—2019年卒中后認知障礙相關研究的可視化分析

郝文雪,李瑞青,2,胡延超,蘇凱奇,黃金,李潔瑩,趙薇,2,馮曉東,2*

卒中是世界范圍內導致死亡和殘疾的主要原因之一。認知障礙是包括記憶、學習等高級腦功能的綜合性障礙,不僅直接影響患者日常生活自理能力,而且嚴重影響其在運動、感覺、吞咽等其他功能障礙康復治療中的主動配合能力。據報道,超過半數的患者在卒中后6個月會出現認知障礙[1]。卒中后中度認知障礙者轉變為癡呆的可能性是無認知障礙者的6倍[2]。卒中后急性期的認知障礙也與抑郁癥狀相關[3]。卒中后認知障礙可導致患者對各種康復訓練的不配合,嚴重影響各項功能的恢復,進而導致患者生活質量下降和生存時間減少。因此,卒中后認知障礙已成為世界卒中相關研究和干預的熱點。

CiteSpace是常用的科學制圖工具之一,起源于共被引分析的概念,旨在促進發現領域知識發展的新趨勢和關鍵轉折點,可幫助臨床通過對國內外文獻進行可視化分析后快速了解某一領域最重要、最關鍵的核心信息,了解其過去到現在的發展歷程,識別目前該領域內最活躍的研究熱點和發展趨勢。本研究旨在通過CiteSpace可視化分析,識別卒中后認知障礙相關研究的主題演變和發展的新趨勢。

1 資料與方法

1.1 資料來源及檢索策略 檢索Web of Science中的核心合集數據庫(WOS核心數據庫),檢索式TS=("Stroke" OR"cerebrovascular accident" OR "cerebral apoplexy" OR "ischemia stroke" OR "hemorrhagic stroke")AND TS=("cognitive dysfunction" OR "cognitive impairment"),索引SCI-E,語種"English",文獻類型"Article OR Review",檢索時間2010—2019年。共獲得文獻記錄3 606條,將數據下載為全記錄純文本格式。檢索與下載日期為2020-02-24。

1.2 方法 將下載至目標文件中的純文本信息導入CiteSpace V,去重后剩余文獻3 603條,主題詞來源默認全部,時間設置為2010—2019年、時間分區間隔為“1”;節點類型包括國家、研究機構、作者、被引作者、被引期刊,并以關鍵詞為節點進行Burst分析;關聯強度維持系統默認;閾值設置為50。

2 結果

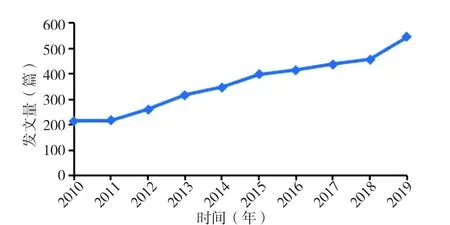

2.1 發文量 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究的文獻共3 603篇,其中研究性文章2 994篇、綜述609篇,年均發文量約為360篇,總體趨勢呈增長趨勢,即從2010年的214篇增加到2019年的545篇(見圖1)。

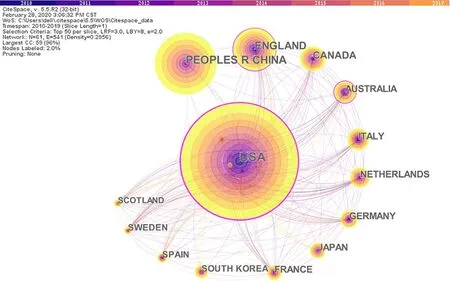

2.2 國家/地區和機構 經CiteSpace分析得出國家/地區合作網絡圖(見圖2),包括61個節點、541條連線,即卒中后認知障礙的相關研究至少來自61個國家/地區。目前為止,美國發文量(1 107篇)排名第一,約占論文總數的1/3,是卒中后認知障礙相關研究的最大貢獻者,緊隨其后的為中國(609篇)、英國(415篇)、加拿大(259篇)、澳大利亞(236篇)。在中心性方面也是美國(中心性=0.25)位列第一,即對其他國家的影響最大,其次是英國(0.18)、澳大利亞(0.13),蘇格蘭(0.08),馬來西亞(0.08)。

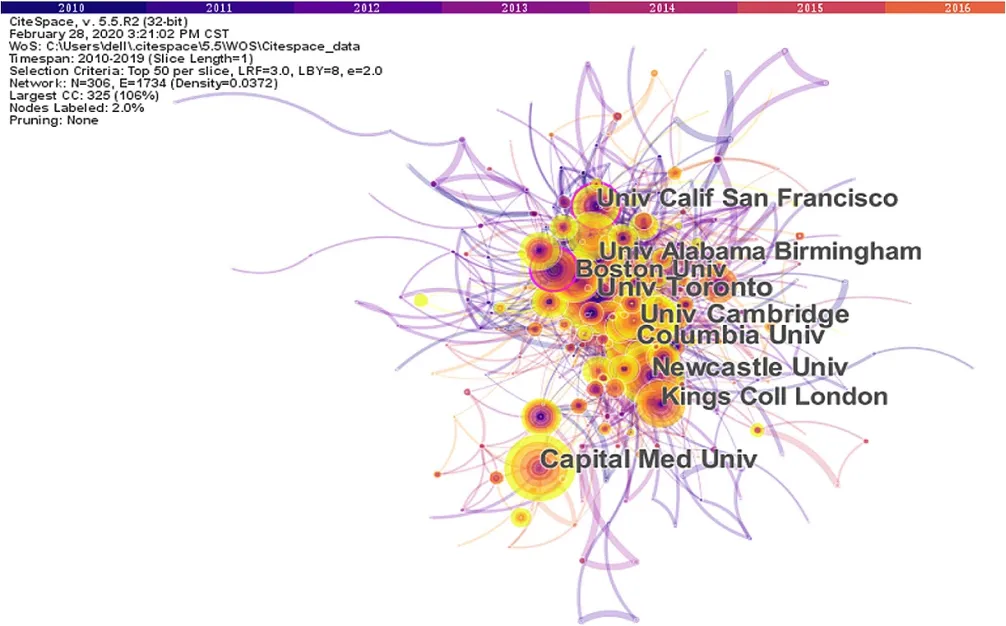

經CiteSpace分析得出機構合作網絡圖(見圖3),從事卒中后認知障礙相關研究機構按發文量排名前5名依次為多倫多大學(Univ Toronto)(83篇)、劍橋大學(Univ Cambridge)(73篇)、首都醫科大學(Capital Med Univ)(73篇)、紐卡斯爾大學(Newcastle Univ)(70篇)、哥倫比亞大學(Columbia Univ)(67篇),其中有2所院校(劍橋大學、紐卡斯爾大學)位于英國,表明英國在卒中后認知障礙研究領域中有高排名和高貢獻。中心性排名第1名為哈佛大學(Harvard Univ),盡管該機構發文量并非最多,但其對其他機構影響最大(中心性=0.15);其次是約翰斯·霍普金斯大學(Johns Hopkins Univ)(中心性=0.11)、哥德堡大學(Univ Gothenburg)(中心性=0.10)、加州大學舊金山分校(Univ Calif San Francisco)(中心性=0.10)、多倫多大學(中心性=0.09),其中多倫多大學同時具有高發文量和較高中心性,被認為是開展研究合作的好機構。卒中后認知障礙相關研究的機構合作網絡圖顯示較低密度(密度=0.037 2),提示這些研究機構相對分散,相互合作還需加強。多數節點的中心性<0.10,表示多數機構的影響力仍處于較低水平,機構之間的合作程度不足。

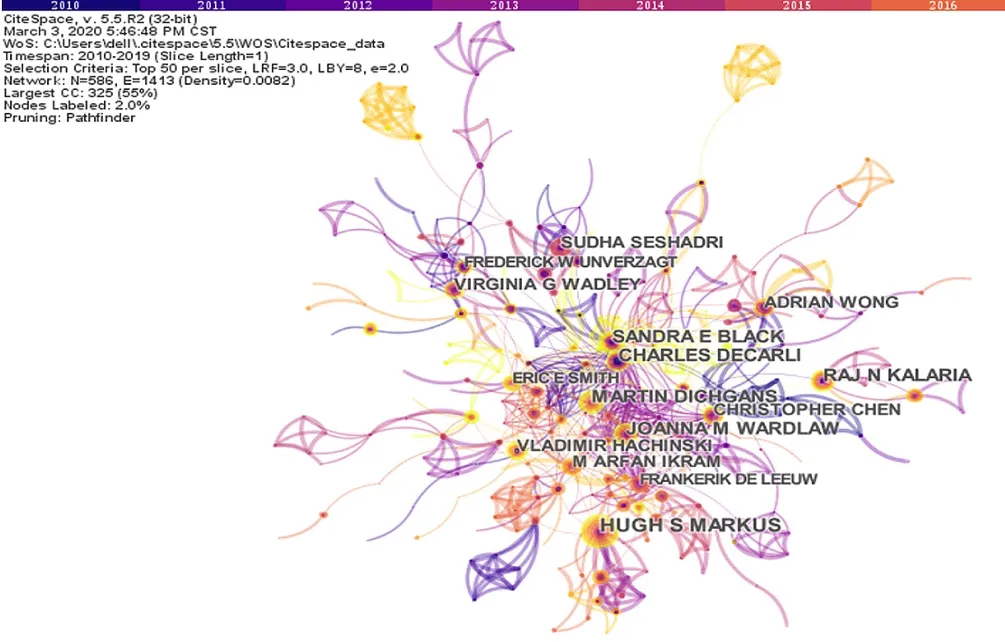

2.3 作者 高產作者合作網絡圖見圖4。高產作者之間的協作網絡呈現出多個子網絡,說明該領域中小研究群體分布廣泛,作者之間的交流與合作較少。

發文量與中心性排名前5位的作者見表1。發文量排名前5位的作者近10年均至少發表了20篇文獻,為高產作家。由表1可知加拿大多倫多大學的BLACK 、德國慕尼黑大學的DICHGANS 與美國加州大學歐文分校的DECARLI不管是發文量還是中心性均居前5位內,表明3位學者在卒中后認知障礙研究領域取得了較大的成就,且與作者之間協作較多,具有較高的權威。來自英國劍橋大學的MARKUS以35篇發文量位列第1位,研究方向主要為神經科學及心血管科學領域,與德國、美國合作最多,研究內容主要為腦小血管病所致卒中后認知障礙的預測因子、評估與機制研究[4-6]。

圖1 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究年發文量Figure 1 Number of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

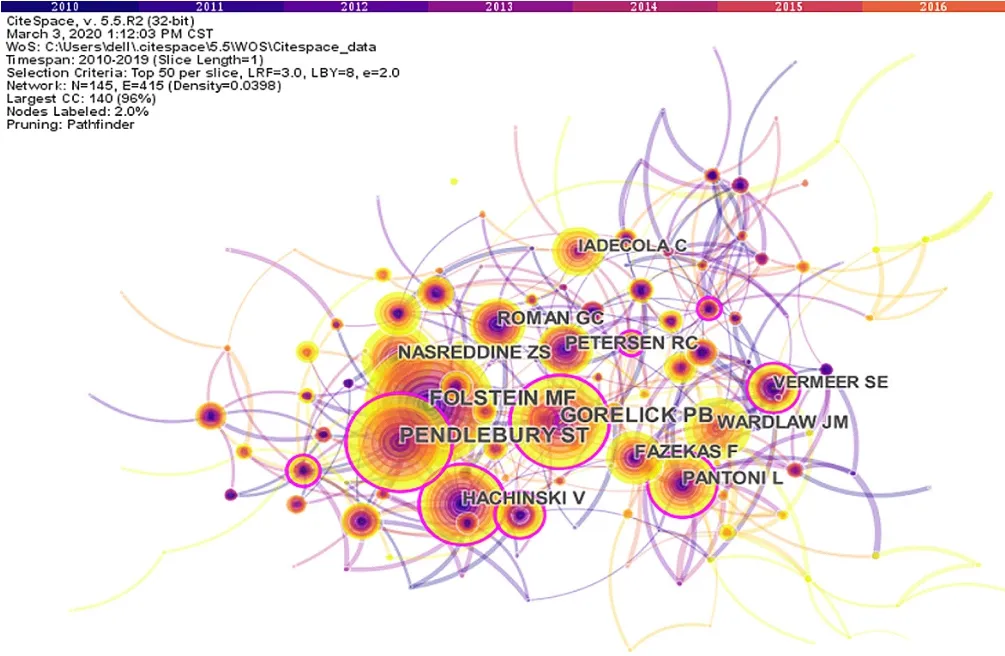

運用CiteSpace分析共被引作者并繪圖(見圖5),圖中的節點表示共被引作者,節點之間的線表示共被引關系;節點面積越大,共被引次數越多。

按共被引頻次排名,來自美國塔夫斯大學的FOLSTEIN以共被引545次排名第1。英國牛津大學的PENDLEBURY與加拿大西安大略大學的HACHINSKI,共被引頻次與中心性均居于前5位內,說明兩位學者非常重視文獻的質量,在世界范圍內卒中后認知障礙研究領域有很高的影響力;此外,兩位學者的中心性均>0.10,說明其在卒中后認知障礙的研究領域形成了一個有影響力的核心作者群體(見表2)。

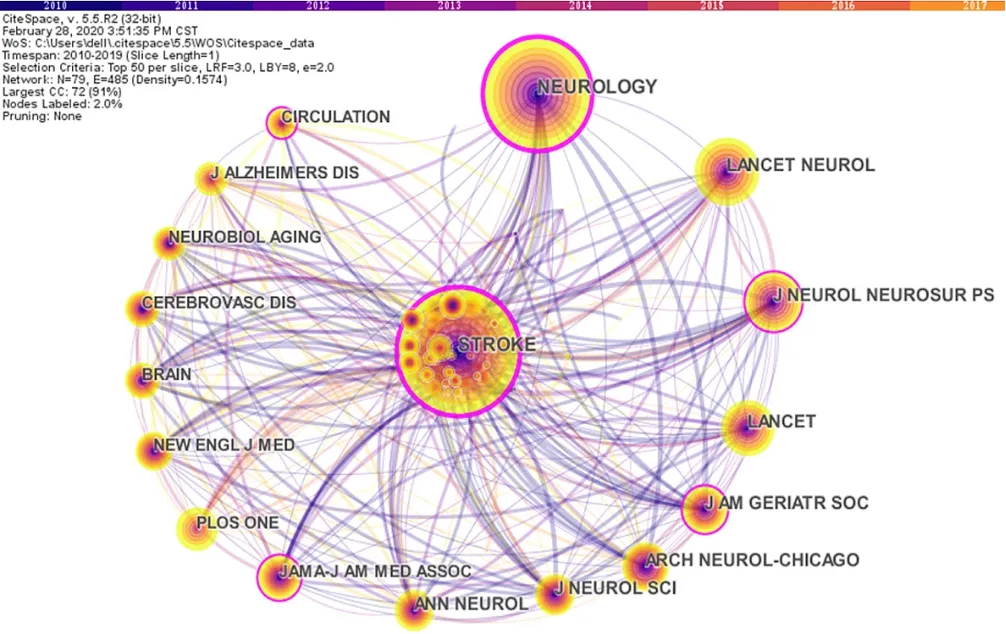

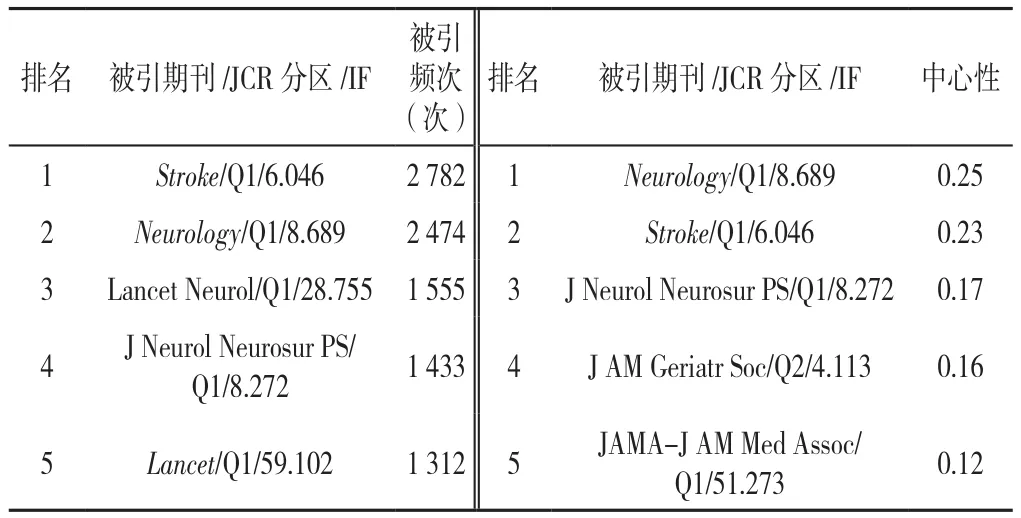

2.4 期刊 利用CiteSpace進行期刊共被引分析(見圖6),表3則顯示了共被引頻次和中心性的結合,前5名被引學術期刊《期刊引文報告(JCR)》分區多數為Q1,影響因子(IF)值均高于4,說明卒中后認知障礙相關研究領域的文獻質量較高。Stroke被引頻次排名第1,中心性排名第2,JCR分區為Q1,IF為6.046;Neurology被引頻次排名第2,中心性排名第1,JCR分區為Q1,IF為8.689;J Neurol Neurosur PS,被引頻次排名第4,中心性排名第3,JCR分區為Q1,IF為8.272。上述3種期刊是卒中后認知障礙相關研究領域內最具影響力的3大期刊。

圖2 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究國家/地區合作網絡圖Figure 2 The network map of countries/regions of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

圖3 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究機構合作網絡圖Figure 3 The network map of institutions of annual publications in poststroke cognitive impairment from 2010 to 2019

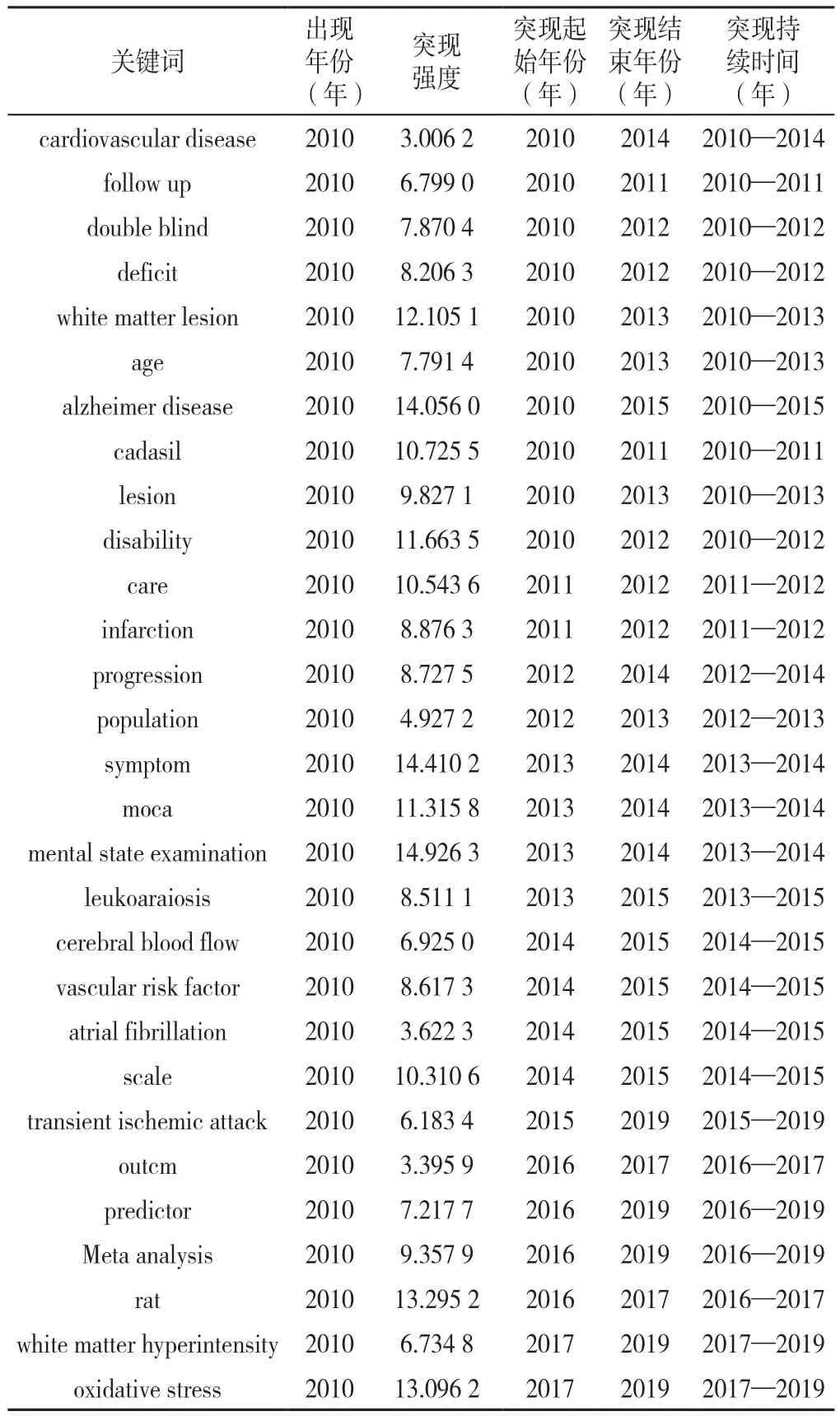

2.5 突現關鍵詞 Burst分析用于發現某一個主題詞、關鍵詞衰落或興起的情況,被認為是研究前沿或新興趨勢的代表,可反映某一研究領域的熱點和前沿。對檢索到的3 603篇文獻進行關鍵詞Burst分析,共得出突現關鍵詞29個,其中突現強度持續至2019年的關鍵詞有transient ischemic attack(短暫性腦缺血發作)(2015—2019年)、predictor(預測因子)(2016—2019年)、Meta analysis(Meta分析)(2016—2019年)、white matter hyperintensity(白質高信號)(2017—2019年)、oxidative stress(氧化應激)(2017—2019年)(見表4)。

圖4 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究高產作者合作網絡圖Figure 4 The network map of productive authors of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

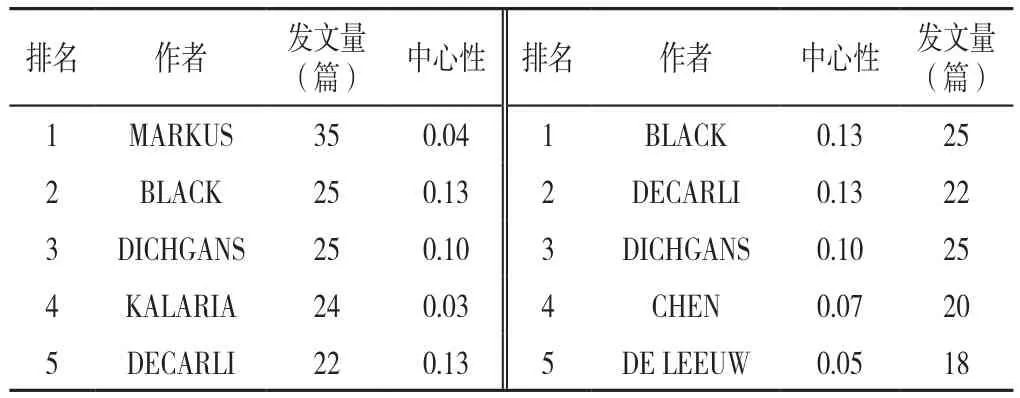

表1 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究發文量與中心性排名前5位作者Table 1 The top 5 authors sorted by count and centrality of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

圖5 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究作者共被引圖譜Figure 5 The network map of co-cited authors of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

2.5.1 transient ischemic attack(短暫性腦缺血發作,TIA)TIA是由腦缺血引起的短暫的神經功能缺損,是最終導致卒中或無癥狀卒中的重要危險因素,其不僅會引發各種癥狀的短暫出現,還會導致多個領域的持續性認知功能缺陷。認知功能缺陷是TIA常見的和被忽視的后遺癥,篩查急性期的認知功能缺陷可以集中在處理速度、執行功能和功能性記憶等方面[7]。近期的研究多集中在TIA對認知功能的影響、篩查及其作用機制方面[8-10],進一步的研究需要明確相關作用機制,并確定治療目標,以防止TIA導致的卒中和認知功能下降。

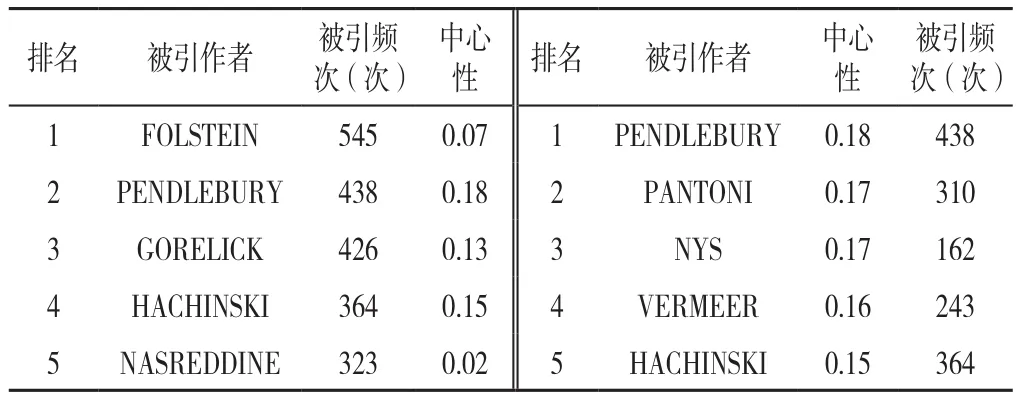

表2 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究被引頻次和中心性排名前5位的被引作者Table 2 The top 5 co-cited authors sorted by count and centrality of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

圖6 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究期刊共被引圖譜Figure 6 The network map of co-cited journals of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

表3 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究被引頻次和中心性排名前5被引期刊Table 3 The top 5 co-cited journals sorted by count and centrality of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

2.5.2 predictor(預測因子)關于卒中后認知障礙的預測因子研究已久,早期準確預測卒中患者的預后對于確定出院目的地、優化醫療資源的使用和改善長期卒中預后具有重要意義。目前研究對卒中后認知障礙的評估多采用評分量表,但由于評分量表受評分者之間差異的影響易導致可靠性下降,因此,預測卒中后認知障礙患者預后的磁共振成像[11-12]、生化和分子生物標志物[13-15]研究正在進行中。卒中后認知障礙預測因子的研究在促進卒中認知損傷減少和更好的康復方面的作用代表了一個有治療前景的領域,應該在未來的研究和/或試驗中加以考慮。

2.5.3 Meta analysis(Meta分析)如果沒有對已知的事物進行系統的回顧,尤其是涉及人類或動物的研究,這是不道德的、不科學的和浪費的[16]。Meta分析可以通過量化當前的知識和未知的領域來促進科學的快速發展。近年來卒中后認知障礙相關Meta分析研究方向主要是卒中后認知障礙的非藥物治療方法[17-22]以及預后相關的系統分析[23]。

表4 2010—2019年卒中后認知障礙相關研究關鍵詞突現強度及時間Table 4 The keywords with strongest citation bursts and lasting time of annual publications in post-stroke cognitive impairment from 2010 to 2019

2.5.4 white matter hyperintensity(白質高信號)這些包含“白質高信號”關鍵詞的研究主要是關于卒中后腦白質結構與認知功能的關系。腦卒中是認知障礙的主要來源,神經影像學研究一致認為相當數量的認知障礙患者存在著大量的白質病變[24]。腦白質高信號和腦萎縮的嚴重程度是與卒中后預后相關的主要腦成像指標[25],而正常腦白質可能是大腦可塑性的相關領域[26]。在卒中患者中,正常腦白質的擴散系數與發病后90 d的功能恢復以及1年后的認知恢復之間的關系已經被提出[27]。近期研究表明正常腦白質完整性是缺血性卒中后與認知結果相關的一個放射學標記[28],提示正常腦白質完整性在卒中后神經心理功能中具有特殊作用,但卒中領域的相關數據仍然匱乏。

2.5.5 oxidative stress(氧化應激)大量證據表明,氧化應激在腦缺血神經元損傷過程中起著關鍵作用。研究發現,腦卒中時超氧陰離子、羥基自由基、H2O2等自由基升高,而內源性抗氧化系統的抗氧化酶、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)、過氧化氫酶(CAT)等及抗氧化劑、谷胱甘肽(GSH)、維生素C、維生素E(α-生育酚)含量降低[29]。想要更快地改善卒中后認知功能損傷,一個可能的途徑是改善氧化應激。卒中后認知障礙研究領域內與氧化應激有關的研究主要集中在卒中后認知障礙的機制研究[30-31]以及某種治療藥物/方法的療效機制與氧化應激之間的關系[32-36]。

3 討論

本研究在國家/地區分析中發現,中國是卒中后認知障礙相關研究領域內發文量第2的國家,說明我國過去10年在卒中后認知障礙相關研究中有重大貢獻,但是相關研究中心性低,仍需加強國際間合作。機構分析中,科研實力較強的科研機構主要為高等教育科研機構,也是醫學科研和教學的主要基地。由于衛生水平與經濟發展之間關系緊密,此分析可為研究人員提供有價值的信息,幫助研究人員選擇適當的合作機構。論文發表數量和被引用次數可以用來評估作者的學術影響力和學術貢獻,通過對作者、被引作者和被引期刊進行分析可幫助研究人員準確了解卒中后認知障礙相關研究領域的領軍人物、核心期刊以及研究進展。關鍵詞Burst分析通過考察詞頻可將某段時間內頻次變化率高的詞從大量主題詞中探測出,從而揭示出研究前沿,掌握發展趨勢。

本研究使用CiteSpace對卒中后認知障礙相關文獻進行了文獻計量分析,能夠系統地了解相關研究的過去和未來。本研究的文獻檢索數據從WOS核心數據庫下載,覆蓋絕大多數的卒中后認知障礙研究領域的文章,數據分析比較客觀、全面、清晰地顯示了卒中后認知障礙的過去和現狀,并能預測未來的研究前沿。然而,本研究只包含2010—2019年發表并被WOS核心數據庫收錄的原始文獻,書籍、會議摘要和其他期刊出版物不包括在文獻篩選范圍內,因此本研究數據可能不代表所有文獻。此外,本研究的分析只包含英文文獻,本文分析結果在一定程度上存在不完整性。在數據庫檢索方面,WOS核心數據庫可以從文獻引用的角度對以上內容進行分析,因此本研究僅從WOS核心數據庫進行文獻檢索。本研究涵蓋了2010—2019年絕大多數文獻,最新發表的文獻可能不會影響最終結果。

作者貢獻:郝文雪進行文章的構思與設計,研究的實施與可行性分析,結果的分析與解釋,撰寫論文,進行論文的修訂;郝文雪、胡延超進行數據收集;李瑞青、馮曉東負責文章的質量控制及審校,對文章整體負責,監督管理;蘇凱奇、黃金進行數據整理;李潔瑩、趙薇進行統計學處理。

本文無利益沖突。