冠狀動脈自發性夾層并急性心肌梗死6例臨床研究*

郭繼東,杜 錚,張 瑩,韓藝輝

(石河子市人民醫院心血管內科,新疆 石河子 832000)

冠狀動脈自發性夾層(SCAD)在冠狀動脈疾病中發病率較低,但會導致急性心肌梗死甚至猝死,臨床醫師對此類疾病的認識仍較局限,目前尚無SCAD 的診治指南,尤其是SCAD致急性心肌梗死的治療策略仍在探討中。為此,本研究回顧性分析了本院收治的急性心肌梗死患者冠狀動脈造影發現SCAD患者的臨床資料,探討了其治療策略,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1一般資料 回顧性分析2016年1月至2018年12月本院收治的急性心肌梗死行冠狀動脈造影檢查患者379例,檢出SCAD 6例,檢出率為1.58%;其中男4例,女2例;年齡28~52歲,平均(40.0±14.0)歲。

1.1.2排除標準 冠狀動脈造影、冠狀動脈支架術等醫源性原因及創傷所致的夾層。

1.1.3診斷標準 采用美國國立心臟、肺和血液學研究所(NHLBI)SCAD分型系統,即NHLBI分型[1],根據冠狀動脈損傷的形態學特點將SCAD分為6型,A型:管腔內有X線可透區少量或無造影劑滯留;B型:由X線區分開2個平行管腔,少量或無造影劑滯留;C型:冠狀動脈管腔外有造影劑滯留;D型:冠狀動脈管腔呈螺旋形造影劑充盈缺損;E型:內膜撕裂伴持續的造影劑充盈缺損;F型:內膜撕裂伴冠狀動脈閉塞。

1.2方法 針對SCAD患者冠狀動脈造影結果采用NHLBI分型系統對病變進行分型,至少由2名副主任和(或)主任醫師對冠狀動脈造影的影像學進行現場分析。收集冠心病危險因素(包括高血壓、糖尿病、吸煙等),記錄病變部位、分型、是否合并動脈硬化、冠狀動脈血流心肌梗死溶栓實驗(TIMI)分級及治療方案。并進行長期隨訪。

1.3統計學處理 應用SPSS23.0統計軟件進行數據分析,計數資料以例數(百分比)表示,采用描述性統計分析。

2 結 果

2.1臨床特征 6例SCAD患者中合并心血管危險因素4例(66.7%),發生于右冠狀動脈4例(66.7%),左主干至前降支近段1例(16.7%),前降支近中段1例(16.7%);合并冠狀動脈硬化4例(66.7%),血流TIMI 3級3例(50.0%),TIMI 1級1例(16.7%),TIMI 0級2例(33.3%)。

2.2影像學特征 6例患者中A型3例(50.0%),B型2例(33.3%),D型1例(16.7%)。其中左主干至前降支近段1例(16.7%),前降支近中段1例(16.7%),右冠狀動脈近至遠段2例(33.3%),中段2例(33.3%)。

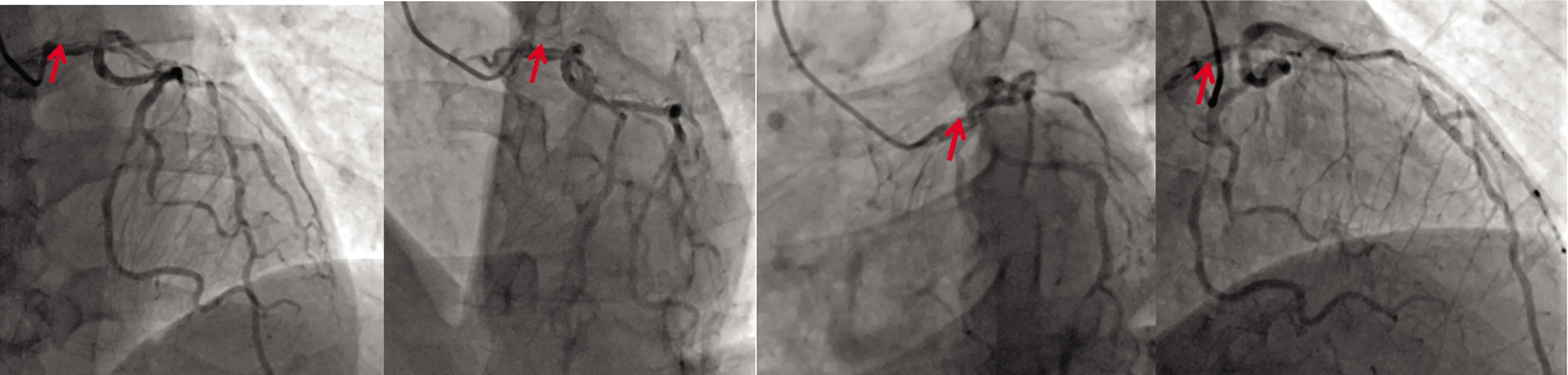

2.3治療與隨訪情況 根據夾層部位、類型、長度及遠端血流、患者病情選擇給予藥物治療或經皮冠狀動脈介入治療(PCI),所有患者住院期間給予低分子肝素治療5~7 d及雙聯抗血小板治療。出院后服用雙聯抗血小板藥物至少1年及他汀類藥物,合并冠狀動脈硬化、高血壓、糖尿病患者給予血管緊張素轉換酶抑制劑或血管轉換酶受體抑制劑及其他危險因素控制,如血糖、血脂、體重、吸煙等。1例左主干A型夾層患者(圖1)送至上級醫院心臟外科手術治療;1例右冠狀動脈近至遠段D型夾層患者藥物治療6個月,復查造影夾層無變化,血管遠端血流TIMI 3級,患者無心絞痛發作,繼續給予藥物治療;1例D型夾層患者藥物治療 3個月,仍有心絞痛,行PCI;1例A型夾層患者PCI后12個月復查冠狀動脈造影支架通暢,未發現夾層復發及新發夾層,其余患者門診隨訪6個月至3年無臨床癥狀,見表1。

圖1 左主干A型夾層造影檢查

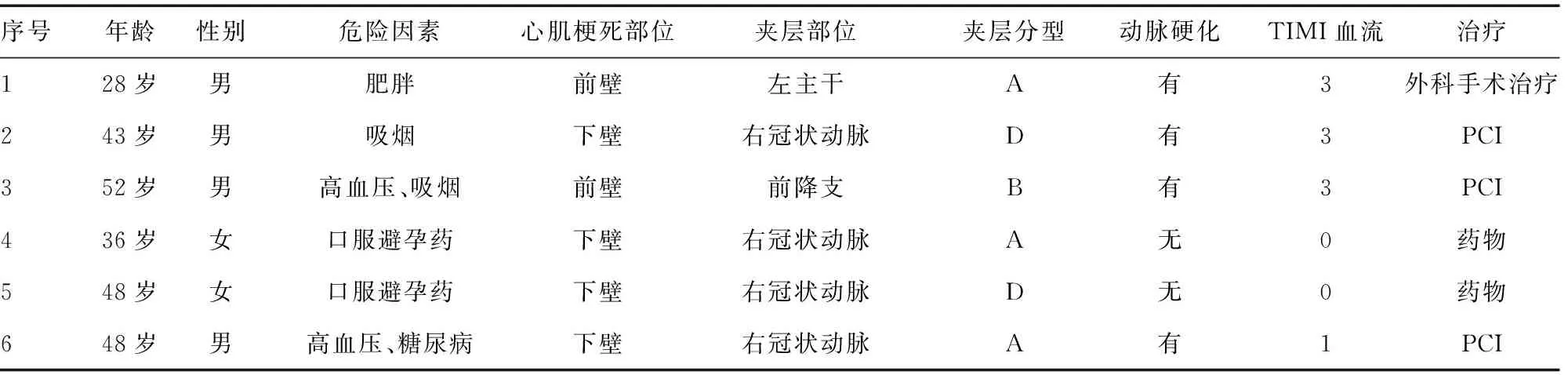

表1 6例患者臨床資料

3 討 論

SCAD是一種罕見的冠狀動脈疾病,最早在1931年由PRETTY報道,早期病例多基于尸檢結果,隨著冠狀動脈影像學技術尤其是血管內超聲(IVUS)和光學相關斷層掃描(OCT)的廣泛應用,SCAD檢出率逐漸增加[2]。與SCAD相關的致病因素包括冠狀動脈粥樣硬化、圍生期或圍絕經期激素水平改變、結締組織疾病(Marfan綜合征、系統性紅斑狼瘡、Ⅳ型Ehlers-Danlos綜合征和血管炎等)所致冠狀動脈中層肌發育不良,以及藥物(避孕藥、可卡因或環孢霉素)和劇烈運動等[3-4]。在一項納入215例SCAD患者的研究中,接受激素替代療法的患者相較于未行激素治療的患者SCAD復發率明顯升高(分別為29.2%、6.5%),差異有統計學意義(P=0.03)[5]。而本研究中2例女性夾層患者有長期口服避孕藥史;冠狀動脈粥樣硬化是非圍生期SCAD的主要原因[6]。本院確診的6例SCAD患者中4例存在冠狀動脈粥樣硬化;可見冠狀動脈粥樣硬化斑塊患者為SCAD的高發人群。SCAD的發病機制迄今仍不明確,通常認為其可能與以下2種情況有關[6-7]:(1)冠狀動脈內膜撕裂,與主動脈夾層類似,患者冠狀動脈內膜處可有大小不一的破口,真、假腔大小不一,假腔內血流速度緩慢,可伴血栓形成。(2)冠狀動脈管壁內滋養血管出血而在動脈中層-外膜間形成壁內血腫,血腫大小、長短不同,對血管的管腔壓迫程度也各自不同。

目前,SCAD的治療方法有藥物治療、冠狀動脈支架植入術及冠狀動脈旁路移植術。該病的治療還沒有一個明確的指南,治療方法的選擇主要取決于患者臨床癥狀、夾層位置及范圍、冠狀動脈遠端血流情況及可能的并發癥等[8]。藥物治療強調抗凝、抗血小板治療,主要用于無夾層相關臨床癥狀及心肌缺血心電圖表現、冠狀動脈造影夾層無造影劑滯留、冠狀動脈遠端血流TIMI 2~3級、IVUS提示夾層穩定者。常見治療藥物包括低分子肝素、阿司匹林、ADP受體拮抗劑、糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受體拮抗劑等,本院對出血高風險患者曾使用比伐盧定也起到預期抗凝效果。溶栓治療可能誘發夾層進一步擴大,在臨床應用中有較大爭議。支架植入術為具有明顯臨床癥狀特別是SCAD導致急性心肌梗死、單一血管夾層、夾層位于血管近段、心肌梗死溶栓血流0 級或1級患者的首選治療方法。但因支架操作過程中導絲有可能誤入假腔、操作過程中夾層延展導致無再流等曾限制了支架植入的應用,IVUS的應用彌補了以上不足,IVUS可清晰地顯示血管橫截面圖像,可協助導絲到達真腔,決定支架內徑、長度及對壁內血腫的適當壓力[9];另外,一種新型的光學診斷技術——OCT的應用對診斷判定破口部位及假腔血流方向,并制訂介入或手術計劃提供了有利依據。但支架是覆蓋夾層的破口還是全程覆蓋夾層目前尚無定論,本院行PCI患者均為支架對夾層全部覆蓋,且預后良好。對冠狀動脈左主干夾層或復雜病變患者,特別是合并低血壓、休克而介入治療未能成功時應立即行急診冠狀動脈搭橋術[7,10]。本研究1例左主干患者送至上級醫院心臟外科手術治療,3例患者行PCI,2例患者因經濟條件限制選擇藥物治療,均取得良好效果。

總之,SCAD屬急危重癥,雖然發病率較低,度過急性期的患者預后良好[11],但常因診斷不足或誤診而增加其致死率和致殘率,因此,對疑診SCAD患者準確診斷和治療至關重要,臨床醫師應予以高度重視且提高早期識別能力。由于引起SCAD的原因較多,治療需個體化。有條件者應早期行冠狀動脈造影、IVUS及OCT評估,以利于進一步治療的選擇,采取有效的治療措施,提高搶救成功率。另外,對SCAD患者應進一步篩查可能導致SCAD的原因,如大量吸煙、有無妊娠、口服避孕藥、濫用可卡因及有無結締組織病等。本研究6例SCAD患者中長期吸煙史和高血壓者均占33.3%,盡量避免這些危險因素及針對原發病治療,可取得更好的效果,防止再次發生SCAD。