基于STEM教育理念,小學科學與信息技術的融合實踐

莊珊雅

摘? 要: 基于STEM教育理念,小學科學與信息技術的融合實踐,本文主要體現在小學科學技術工程課程與信息技術手段的融合實踐,以及拓展性科學課程與信息技術課程的融合實踐兩方面。通過兩者的融合實踐,促使學生在科學、技術、工程、數學之間進行交互式碰撞,實現深層次的學習、理解性學習,從而使學生具備較強的信息意識與創新意識,提高科學素養、技術素養、工程素養、數學素養、信息素養的同時,更好地培養學生的創新精神與實踐能力,為適應社會需求,為新時代人才發展奠定了基礎。

關鍵詞: STEM理念;科學課程;信息技術;融合實踐

基于STEM教育理念,小學科學與信息技術的融合實踐,是學生利用信息技術,將科學和工程問題有效地結合在一起。在有針對地選擇和有效的引導下,通過信息技術手段,輔助做好小學科學探究課程的開展,也讓學生把學習到的零碎科學知識與機械過程轉變成一個探究世界不同側面的過程,有意識地引導學生嘗試機械制作與智能化的構建,讓學生在科學、技術、工程、數學之間進行交互式碰撞,實現深層次學習、理解性學習。從而使學生具備較強的信息意識與創新意識,提高科學素養、技術素養、工程素養、數學素養、信息素養的同時,更好地培養學生的創新精神與實踐能力。

一、基于STEM教育理念,小學科學技術工程課程與信息技術手段的融合實踐,促進學生實踐能力的提升

《小學科學課程標準》修訂后,新增技術與工程領域的課程內容,其課程理念與STEM理念密切相關,其內容是讓學生充分嘗試用科學知識解決生活中的問題,綜合運用物質科學、生命科學、地球和宇宙科學領域的知識,根據工程與技術領域的思維,制作出相關作品,促進實踐能力的發展,有效提高學生科學素養。

但由于技術與工程領域的課程,存在課程周期長,材料不易收集,制作結果無法及時反饋,教師教學難以下手等問題。因此,可以根據STEM課程理念,以STEM課程中項目式學習模式為依托,明確教學流程,完善課程設計。

如“制作我的小樂器”這節課,讓學生利用玻璃瓶、筷子、吸管、橡皮筋、木板等材料,制作出能發出高低不同聲音的樂器,這類課程可以借鑒STEM課程中的項目式學習。

(一)確定制作項目:做一個樂器。

(二)提出核心問題:如何讓樂器發出高低不同的聲音。

(三)結合已學知識:聲音的產生,聲音高低與振動頻率有關,由振動物體的長短、松緊、粗細所決定。

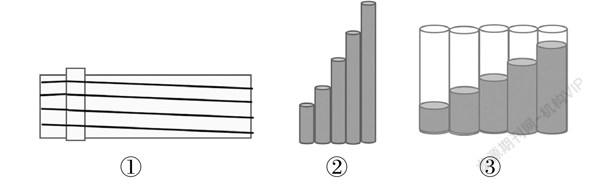

(四)確定制作材料:選擇①橡皮筋、木板,②吸管、剪刀、透明膠帶,③琉璃瓶、水。

(五)設計制作草圖:

(六)制作初期作品:可以發出高低不同的聲音。

(七)展示初期作品。

(八)改進、調試作品:讓樂器發出do、rei、mi、fa、so五個音。

(九)成品展示與評價。

綜上教學設計,完成一個樂器作品至少需要兩個課時的時間,為了讓教學效果最大化,在設計、制作、反饋環節,我們可以將信息技術手段充分應用,通過多媒體手段,例如:圖片投影、直播等手段,進行制作草圖展示、制作視頻展示、現場操作演示。讓各小組的階段性成果進行全班匯報,使小組之間能夠根據實際操作,實圖,有針對性地對比、反饋、評價,讓師生、生生之間的評價有理有據,促進學生反思與改進自己的作品。

在改進環節,師生還可以通過收集不同發音玻璃瓶水面高度數據,并整理,借助軟件生成折線圖,分析音高變化與水面高度關系,將原本抽象的音高變化現象,數據圖形化,讓學生發現規律,并嘗試根據規律,再次改進作品,使學生的思維水平得到質的飛躍。

在課后,教師還可以利用人人通等平臺,讓學生自主提交成品,并將優秀作品發布到班級,供學生進一步學習。根據學生作品,給予學生及時、針對性地評價,針對學生課后提出的問題,教師也能及時反饋,并鼓勵學生進一步探索與實踐,讓每個學生都可以獲得成功的體驗,保護了學生的好奇心和求知欲。

基于STEM教育理念,小學科學技術工程領域內容與信息技術有機融合,既解決了課程時間、空間上的局限性,也能及時將結果反饋,促使學生反思改進,提高綜合應用能力。縱觀科學學科技術與工程領域的課程內容,均可以根據STEM理念,將技術工程領域課程內容進行有機拆分,從項目任務到項目問題,再到制作方案,嘗試制作,最后改進完善,使學生能像工程師那樣圍繞項目,綜合運用知識,解決并制作相關產品,促進學生實踐能力、合作學習能力的提升。

二、基于STEM教育理念下,拓展性科學課程與信息技術課程融合實踐,促進學生創新思維能力的提升

在新興的科技創新領域內容中,創客教育、3D、人工智能作為最熱點的幾大話題,體現了新時代社會對人才培養的要求,有效利用信息技術探索STEM教育、創客教育等新教育模式,使學生具有較強的信息意識與創新意識,養成數字化學習習慣,提高學生科學素質,成為教育發展的新趨勢。因此將拓展性科學課程與信息技術課程進行融合實踐,并滲透STEM教育理念,從而促進學生工程思維,創新能力的培養具有重要意義。

(一)機器人搭建與圖形化編程課程的融合實踐

根據學校實際,以及學生發展需求,積木搭建、圖形化編程成了各中小學學生喜愛的課程。學校借助四點半課后服務活動,開展了相關課外拓展活動,根據低、中、高不同小學年齡層學生已有知識和能力水平,開展對應的拓展活動,如在低年級開展基礎搭建:以“打蛋器”“風扇”等固定主題的方式,教師結合圖文展示實物,明確制作要點,學生自主發揮想象,利用提供的積木材料,搭建出具有相同功能的作品。學生在搭建過程中能著眼于重點,創新設計,搭建出的物品各具特色。過程中不僅鍛煉了學生的動手能力,也充分發揮了學生的創造力。中年級則開展圖形化編程課程,將初始的計算機語言培養、邏輯思維訓練貫穿其中。同樣以固定主題的形式讓學生自己編寫程序,如“設計出輸入年份,就能顯示出生肖”的程序。學生們明確問題,并將問題進行數學化,邏輯化,最后用圖形化的編程語言呈現。高年級則開展搭建與編程的結合,設計相關機器人作品,如根據“切菜”主題,設計相關機器人。這時,學生已經具備一定的搭建技巧和計算機編程思維,能以小組合作的形式搭建作品并進行程序設計。

(二)模型、實驗器具制作與3D建模課程的融合實踐

除了搭建與編程課程以外,科學拓展性課程中模型制作課與信息技術3D建模課程也巧妙地進行融合,既能使信息技術服務于科學探究、手工制作課程,也能促進3D建模課程的發展。

3D建模作為信息技術課程的新興內容,學生在高年級的時候有進行專門的學習,但實際生活中,學生對3D建模的需求、應用卻比較少。而科學課程當中,模型制作、實驗器具,往往因為部分器材、材料的缺失影響了課程的開展,利用3D打印成本低、可塑性強等特點,可以有效地解決科學器材、模型制作材料缺失的問題。

如航模制作中,由于模型零件比較小,學生經常會出現零件丟失情況,影響了最終的成品制作,甚至有些零件丟失,還會影響航模在水中航行狀態。利用3D建模,制作并打印出缺失的零件,一下子就解決了問題。

3D材料的簡潔,制作的簡易、有針對性,不僅有效地服務于平時學生的課外制作活動,更能解決科學教師在制作創新教具制作中的大難題,有些教具的創新設計,市面上找不到相關材料,利用3D建模打印就一下子輕松解決了。

因此,不管是機器人搭建與圖形化編程的融合課程,還是模型、實驗器材制作與3D課程的融合,都是拓展性科學課程與信息技術課程融合實踐的成功案例,充分體現了STEM教育理念,多學科融合的思想,促使學生發散思維,不斷創新。

綜上所述,基于STEM教育理念下,將小學科學與信息技術融合實踐的過程中,學生不僅能收獲課堂的科學知識,還能體驗科學與技術的雙重魅力,促使學生學以致用,不斷提高實踐能力、創新能力、綜合運用能力。同時,作為教師,也能在過程中不斷提高自身信息化技術能力,師生在科學素養、技術素養、工程素養、數學素養、信息素養得到同步提升。基于STEM教育理念下,將小學科學與信息技術融合實踐,讓學生在學習發展過程中,充分體會了工匠精神,為適應社會需求,為新時代人才發展奠定了基礎。

參考文獻:

[1]孔晶.工程設計:STEM項目式學習活動實施路徑研究[J].數字教育,2018,4(06):57-63.

[2]溫飛洪.STEM模式下的小學科學項目式學習研究[J].天天愛科學(教育前沿),2019(05):46.