護理質量敏感指標在骨科靜脈血栓預防護理管理中的應用

武慧英

晉中市第一人民醫院,山西 030600

深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是指血液在深靜脈內不正常地凝固、阻塞管腔,從而導致靜脈血液回流障礙,是常見的血栓類疾病[1]。目前認為肌間靜脈血栓形成也是DVT的一種特殊類型[2],在急性階段由于血栓脫落所引發的肺栓塞(pulmonary embolism,PE)是臨床猝死的常見原因之一。DVT和PE是靜脈血栓栓塞癥(venous thromboembolism,VTE)不同階段、不同部位的表現,DVT最嚴重的后果是PE。研究表明,2012年—2014年我國骨科術后病人VTE的發生率為2.40%~6.49%[3],VTE發病無前兆,致死率、致殘率高,已成為病人非預期死亡的重要原因之一,是臨床醫務人員面臨的嚴峻問題和重大挑戰,已引起了全球范圍內的廣泛關注[4]。護理敏感性質量指標對醫院內靜脈血栓護理質量的評價是其防治和管理中的重要環節。護理敏感性質量指標是指由護士提供或主要受護理工作的影響,能夠特異并直接測量護理工作的結構、測評過程和結果的質量指標[5],《全國護理事業發展規劃(2016年—2020年)》中指出:“明確護理質量控制關鍵指標,建立定期監測、反饋制度,不斷提高護理質量,保障病人安全”[6]。只有科學完善的質量評價體系,對其臨床護理質量進行客觀全面的評價,才能有效降低DVT發生率,提高DVT預防護理質量,將護理敏感指標體系用于骨科臨床DVT預防的護理管理,取得良好效果,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

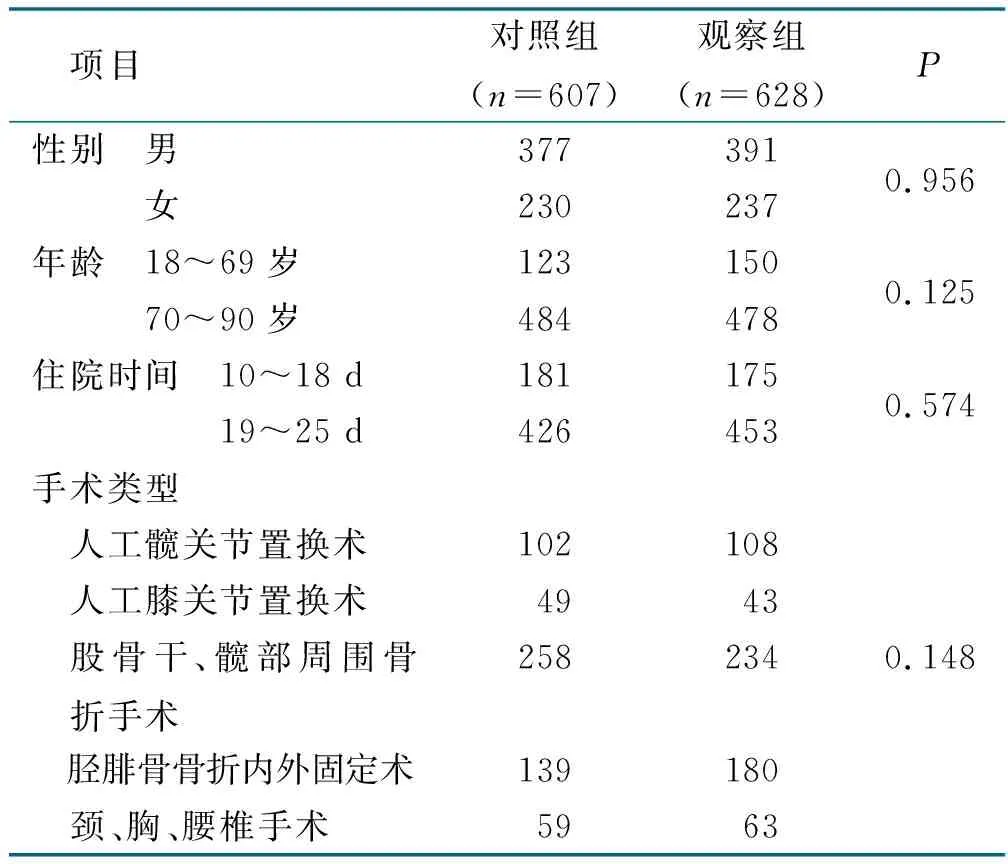

選擇2019年8月—2020年1月在本院骨科607例住院病人作為對照組,采用傳統護理考核標準評價,選擇2020年2月—2020年12月在本院骨科628例住院病人作為觀察組,采用DVT預防護理質量敏感性指標評價。兩組病人性別、年齡、住院天數、手術類型一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。所有病人均為自愿參與,并簽署知情同意書。納入標準:手術時間>60 min,無溝通及語言障礙者。排除合并其他嚴重臟器疾病或惡性病變者。

表1 兩組一般資料比較 單位:例

1.2 實施方法

1.2.1 對照組

實施傳統護理質量評價標準,我院分級護理質量評分標準涵蓋靜脈血栓風險評估及預防措施落實。三級質控體系組成:即護理部為三級(不定期抽查);各科室護士長為二級(1次/月);科室護士為一級(1次/周),分別執行考核標準按要求考核,每月對質控發現的問題討論分析原因,制定整改措施,持續質量改進。

1.2.2 觀察組

在傳統管理的基礎上應用DVT護理敏感質量指標,護士長對全體護士培訓各項指標內容及執行標準(藥物預防措施已規范執行,因此不列入考核指標),解讀宣教卡和操作視頻;成立DVT專業質控小組,設組長1人由護士長擔任,組員5人全部為工作10年以上主管護師,對全體護士及所有存在DVT風險病人進行考核,制定查檢表進行現場數據收集,表格化記錄,對存在問題每月匯總后反饋,全員運用魚骨圖進行頭腦風暴要因分析,制定可行性整改措施,按PDCA循環進行以數據為依據持續質量改進。各項指標內容及執行標準如下:

1.2.2.1 準確的DVT風險評估

掌握評估時機及頻率,所有病人入院6 h內完成首次評估(部分化驗指標待結果回報后完善);低風險病人每周評估1次,中高風險病人至少每周評估2次;出現病情變化隨時評估;術前24 h、術后24 h、術后1周圍術期3個時間節點及時評估;出院前評估。術前24 h評估結果可以指導術者選擇手術方式、術中體位、手術時間;術后24 h評估需結合麻醉和手術情況,評估結果可以指導病人早期活動及止血劑合理使用;出院前再次評估,存在風險者,落實出院宣教,做好出院后延續護理。新評估的高危病人24 h內床邊查房檢查評估的內容是否正確、評估的結果是否與病人實際相符。風險評分存在高危因素的病人床頭放置警示標識,以便醫生、護士、病人三方共同關注DVT預防工作,協同合作落實預防措施。

1.2.2.2 全面落實基本預防措施

對有風險病人做好預防靜脈血栓知識宣教,發放宣教卡觀看宣教視頻,跟蹤評價執行情況在項目處打“√”或“×”即可,詢問病人對DVT相關知識掌握程度,床邊檢查預防措施落實的及時性、準確性、依從性。健康教育內容包括指導病人戒煙、飲水量充足每日1 000 mL以上(尤其注意圍術期的適度補液),控制血糖、血壓、血脂在正常范圍,避免在下肢靜脈輸液,抬高患肢高于心臟20~30 cm,深呼吸和咳嗽每小時5~10次;早期正確功能鍛煉,制定個性化的功能鍛煉表并貼于病人床旁,指導病人定時、定量準確執行鍛煉計劃,每天客觀真實記錄完成情況、病情許可時鼓勵早期下床活動、踝泵運動每小時10~20次,跖屈和背伸都停留3 s,有學者通過觀察股靜脈血流發現踝關節跖屈45°、背伸30°,在3 s時股靜脈血流已達高峰,3 s后血流速度開始下降[7],運動時間和頻率結合病人自我感受以不疲勞為原則;圍術期體溫保護如環境溫度、液體溫度、給病人軀體保暖,因低體溫導致血液淤滯,增加血栓發生的風險[8]。

1.2.2.3 準確執行物理預防措施

檢查護士技能操作的規范性等環節質量。 抗血栓壓力襪(anti-embolism stock,AES):排除存在AES禁忌證者,測量病人腿的周長選擇合適型號,穿戴合格,其腳踝水平的壓力建議18~23 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)[9],順著腿部向上逐漸遞減,國外指南指出AES已成為血栓物理預防的重要組成部分,病情允許病人入院就使用,穿戴后每4 h檢查是否平整。間歇充氣加壓裝置(intermittent pneumatic compression IPC):排除存在IPC禁忌證者,按操作規范及流程使用,在腳踝、小腿、大腿處分別施加45 mmHg、35 mmHg和30 mmHg的壓力[10],每天3次,每次1 h。足底靜脈泵(venous foot pumps VFP):適應范圍較AES和IPC廣,尤其對術前患肢牽引、石膏固定、下肢水腫及下肢皮膚破潰的病人首選VFP預防。

1.3 評價方法

護士長和DVT專業質控組成員通過查檢表匯總,計算比較DVT護理質量敏感指標實施前后指標變化情況。①過程指標:風險評估的準確率=準確評估例數/同期評估例數×100%。②基本預防措施的落實率=落實措施到位例數/同期風險例數×100%。③物理預防措施執行合格率=正確執行例數/同期風險例數×100%。④結果指標:病人DVT的發生率(肌間靜脈血栓全部計算在內)=DVT發生例數/同期住院病人總例次數×100%。⑤護士DVT相關知識技能考核合格率=合格例次數/考核例次數×100%。⑥病人對預防DVT護理工作滿意度,入組病人出院時進行滿意度調查,采用自行設計骨科病人DVT預防護理工作滿意度問卷調查表,內容共10項,分值按非常滿意(5分)、一般(3分)、不滿意(1分)三級評分法,病人勾選即可,3分和5分為滿意、1分為不滿意。各條目的滿意度=每項滿意例數/每項調查例數×100%,再計算平均滿意度即可。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計軟件進行分析,定性資料以頻數、百分比(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 實施前后護理質量過程評價指標(見表2)

表2 實施前后護理質量過程評價指標比較 單位:例(%)

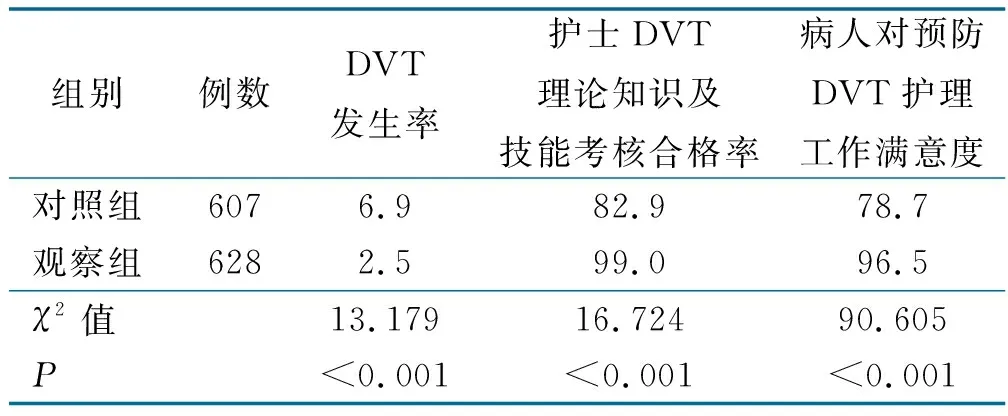

2.2 護理質量結果評價指標(見表3)

表3 實施前后護理質量結果評價指標比較 單位:%

3 討論

3.1 評價指標是衡量DVT護理質量的重要標準[11]

DVT預防指南可作為臨床工作科學、客觀的參考依據和理論來源,但以往傳統的護理質量評價不能全面系統地反映DVT預防護理工作質量。首先,護士長對DVT預防管理無細化的質量評價指標,缺乏專科疾病特性的環節質量評價指標,無法全面、準確、客觀地反映DVT預防的護理質量;其次,對DVT預防知識缺乏持續性教育,評估流于形式,對DVT的規范化預防指南掌握不深入,導致不同護士評估及干預偏差較大,影響實施過程中預防措施落實的準確性、依從性和有效性。而采用DVT護理質量敏感指標評價,護士長對DVT預防措施的結構、過程與結果質量的全面控制,有效提高了DVT預防的護理質量。護士靜脈血栓預防相關知識標準化、規范化,每項質量指標納入日常管理,詳細說明執行標準,規范和指導護士評估及干預的準確性,促進科室規范的落實和執行DVT預防措施,從而使各項衡量指標有效提升,保證了DVT預防的護理質量。

3.2 風險評估是實施DVT預防措施的基礎

風險評估準確率這項指標的考核使不同評價者評價結果同質化;準確評估病人DVT的風險是采取預防措施的重要環節,是為病人提供精準預防措施的關鍵[12]。風險評估越來越受到國內外學者的關注,并將其列為DVT預防的第一步,在規范預防措施這一環節質量標準實施過程中,護士進行風險評估至關重要。本研究采用正確的評估工具,對病人進行個性化、及時、準確、有效、動態的評估進行風險分層篩選高危病人,床邊標識警示醫護人員及病人,及時根據評估結果采取適當的干預措施,達到了降低DVT發生率、提高病人滿意度,醫、護、患3方共贏的效果。

3.3 護士DVT專科知識技能的提升

本研究通過建立DVT護理質量指標管理小組,培訓護士DVT專科理論與技能,建立指標護理要點以及對各項質量指標落實情況檢查,幫助護士掌握和了解預防DVT的護理流程及內容,指導護士有效地實施護理措施,準確完成各項相關護理工作,并不斷分析改進。基礎措施和物理措施落實的有效性和準確性考核, 提高了護士對DVT的認知度,促進了護士與病人交流,更加密切的健康教育使病人認識到DVT發生原因及危害,從而提高了病人的依從性,保障了預防措施的精準實施,進而提升了DVT預防整體護理質量及病人滿意度,優化了DVT的質量控制,最終有效減少病人DVT的發生[13]。

4 小結

護理質量的持續改進是護理管理的永恒主題,質量改進基于數據指標定量反映更具說服力和科學性,本研究通過持續監測分析反映改進成效,應用專業化科學的護理質量評價體系,過程指標收集是采用現場查檢,通過對各項數據監測形成可量化的數據指標,找出改善重點,采取改進措施,保證不同護士評價結果和干預措施的同質化。實施護理質量敏感指標評價可以定量反映專業護理標準,動態監測和評估護理質量的改進效果,使評價標準更適應“以病人為中心”的管理模式,達到提高護士DVT預防相關知識水平,降低病人DVT發生率,提高病人滿意度的護理目標,優化了結果指標,提高了臨床護理質量[14]。但部分指標數據收集依靠護士統計,較為費時,若能建立信息系統收集和分析會事半功倍[15],期望依托信息化支持手段構建相關預警模式,以提高DVT預防效果惠及病人。