加味黃芪桂枝湯聯合西藥治療脾胃虛弱型慢性萎縮性胃炎的臨床分析

安 云 李強斌 陳偉剛 李賀元

廣州市番禺區中醫院內科,廣東廣州 511400

胃黏膜上皮遭受長期反復損害而導致局限性或廣泛性的胃黏膜固有腺體的減少,伴有或不伴纖維組織替代、腸腺化生和(或)假幽門腺化生的一種慢性胃部疾病,是消化系統的常見病之一,被臨床定義的名稱為慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)[1-2]。臨床表現有上腹痛、腹脹、早飽、噯氣、食欲不振等消化不良的癥狀,偶見其他全身的臨床表現[3]。發病機制至今未明,但目前已明確被定為癌前疾病,尚無特異性的治療的“金標準”方法。我國傳統醫學中,將此病歸屬于“腹痛”范疇,對于此病的治療方式較多,其中中藥飲劑為常用的治療方法。而多研究指出,中西醫結合治療效果優于單純西醫治療。基于此,本研究選取廣州市番禺區中醫院近期收治的患者,實施中西醫結合治療,獲得較好的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入標準:年齡18~65歲;符合CAG診斷標準[4],同時符合中醫脾胃虛弱型診斷標準[5];依從性較高;知情同意。排除標準:合并潰瘍、胃癌、十二指腸炎;嚴重心、肝、腎等重要器官疾病者。選取2019年1月1日至12月31日在廣州市番禺區中醫院就診的脾胃虛弱型CAG患者86例,實施在西醫基礎常規治療基礎上加用加味黃芪桂枝湯為試驗組,男42例,女44例,病程10.5~36.5個月,平均(17.1±2.2)個月,年齡24~65歲,平均(46.2±4.1)歲。并選取同期西醫基礎治療方案的另86例患者為對照組,男41例,女45例,病程9.5~35.5個月,平均(18.0±2.3)個月,年齡22~64歲,平均(45.6±3.6)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對照組:對有幽門螺桿菌(Hp)感染者,采用四聯療法抗Hp。無Hp感染者,直接進行藥物干預:依臨床癥狀,間斷給予抑酸、促進胃動力等對癥治療。研究過程中患者不服用其他對CAG有逆轉功效的藥物,以免出現干擾。鉍劑四聯療法:口服奧美拉唑腸溶膠囊(煙臺魯銀藥業有限公司,國藥準字H20033476,規格0.25 g×30粒)1次1粒,每日3次,連服4周;阿莫西林膠囊(哈藥集團制藥總廠,國藥準字H23020932,0.25 g×20粒)1次4粒,每日3次,連服2周;克拉霉素膠囊(江蘇祥瑞藥業有限公司,國藥準字H20065091,0.25 g×6 s)1次4粒,每日3次,連服2周;膠體果膠鉍膠囊(湖南華納大藥廠股份有限公司,國藥準字H20045248,50 mg×30粒)200 mg,每日2次,連服4周。無Hp感染的一般西藥給予奧美拉唑腸溶膠囊+葉酸5 mg,每日3次。試驗組在對照組基礎上配合加味黃芪桂枝湯:黃芪15 g,桂枝9 g,白芍9 g,黨參10 g,浮小麥10 g,桑白皮10 g,白術6 g,防風6 g,陳皮6 g,甘草3 g。水煎服,每日1劑,早晚分服。1周為一個療程,共12周。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組患者治療前后的癥狀積分、生活質量評分及臨床治療效果。中醫癥狀評分參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》制訂中醫癥狀評分標準[6],以胃脘隱痛、喜按喜暖、食后脹滿、納呆少食、大便稀溏及倦怠無力為主要中醫癥狀,將評分標準分為4個等級,0~3分,分數越高癥狀越重持續時間越長。世界衛生組織生存質量測定簡表(WHOQOL-100)包括6個領域,每個領域以20分為滿分,分數越高,生存質量越好[7]。參照《慢性胃炎中西醫結合診療共識意見(2011年,天津)》的相關標準評定療效[8],分為治愈(癥狀消失、活檢病理檢查正常)、顯效(主要癥狀消失、活檢病理檢查病變減輕)、有效(主要癥狀及體征有所改善、活檢病理減輕)與無效,統計總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

應用SPSS 20.0統計學軟件分析數據,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療前后的癥狀積分比較

兩組患者治療前癥狀積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組癥狀積分較治療前明顯降低,其中試驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后的癥狀積分比較(± s ,分)

表1 兩組患者治療前后的癥狀積分比較(± s ,分)

?

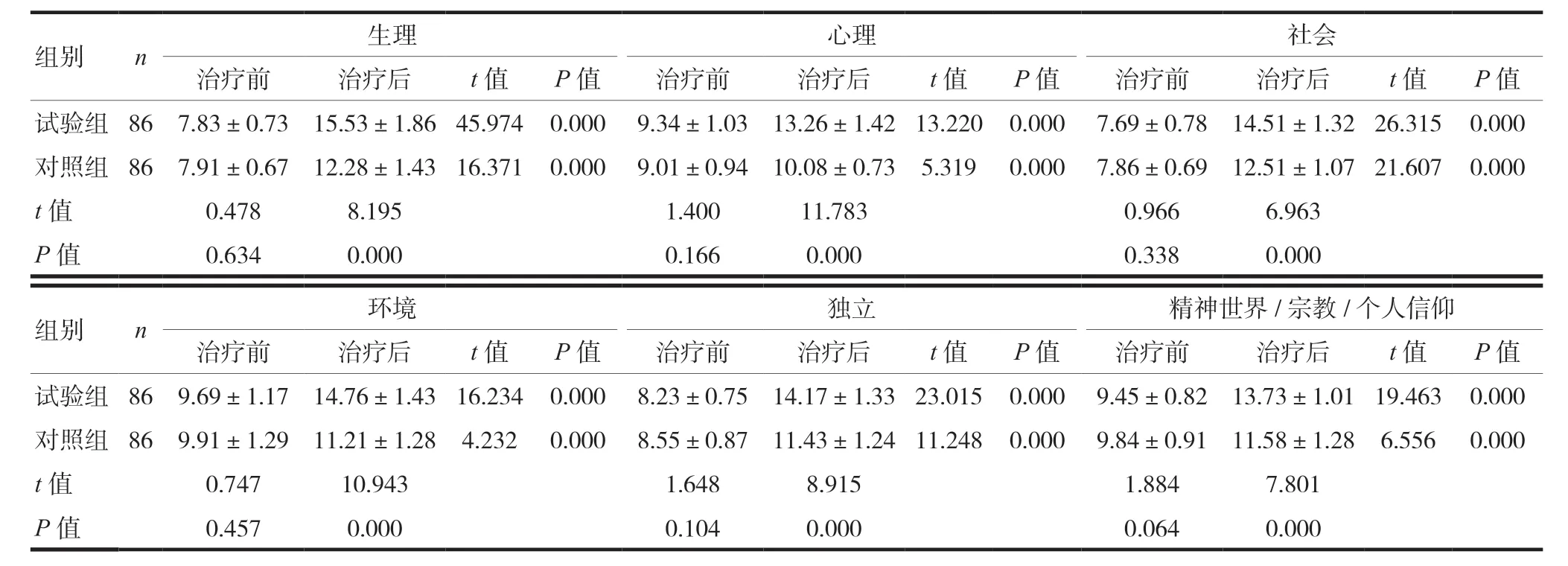

2.2 兩組患者治療前后WHOQOL-100評分比較

兩組患者治療前WHOQOL-100評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組WHOQOL-100評分較治療前明顯升高,試驗組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后WHOQOL-100評分比較(± s,分)

表2 兩組患者治療前后WHOQOL-100評分比較(± s,分)

?

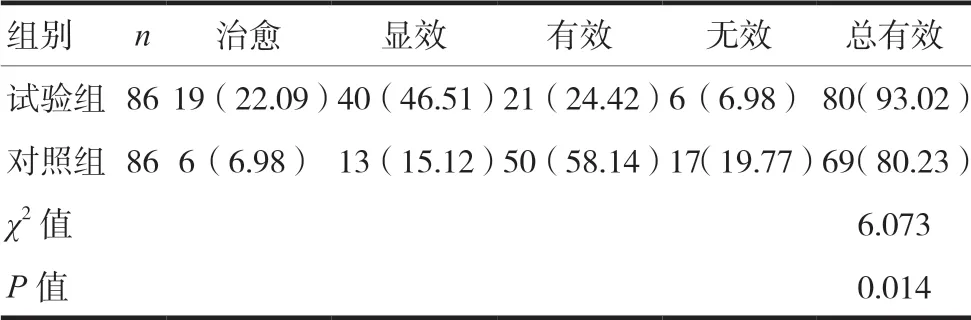

2.3 兩組患者的療效比較

試驗組患者治療總有效率為93.02%,高于對照組的80.23%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者的療效比較[n(%)]

3 討論

自1982年首次報道幽門螺桿菌以來,發現與慢性胃炎、胃癌等的發生密切相關,若不予藥物治療,不可自愈,正常生活中不會自我清除。據有關統計資料[9-10],其5~10年癌變率為3%~5%,超過10年癌變率為10%,輕度異型增生10年癌變率為2.5%~11%,中度異型增生10年癌變率為4%~35%,重度異型增生10年癌變率為10%~83%。當前使用鉍劑/非鉍劑四聯療程至14 d或者加大劑量,具有較好效果。但是在臨床的長期應用中,發現患者對藥物的耐藥性逐步增強,使患者在接受治療后,雖然依從性較高可以按時用藥,但是臨床的治療療效則尚未見明顯的改善。在傳統中醫學與現代醫學的聯合研究中,發現CAG根據臟腑辨證方法辨出的證型當中屬脾胃虛弱型最多見。殷靜等[11]對54例CAG患者統計其癥候特點,得出脾胃虛弱證(22.22%)>肝胃不和證(18.52%)、胃陰不足證(18.52%)>脾胃濕熱證(14.82%)。廉艷紅等[12]采用臨床流行病學方法對202例CAG患者進行中醫辨證分型統計,按照高低依次排序為脾胃虛弱證、肝胃不和證、脾胃濕熱證、胃陰不足證、胃絡瘀血證。龐偉[13]將138例CAG的患者進行中醫證型調查,得出以脾胃虛弱證最多見,脾胃濕熱證次之。黃芪桂枝湯在增強抗病能力,扶正祛邪方面有一定優勢。加味黃芪桂枝湯為廣州市名中醫陳偉剛教授臨床治療CAG的常用方,方中黃芪有補脾肺之氣,具有去除腠理不堅、營衛不和[14]。桂枝辛溫助衛陽通經絡,解肌發表祛在表之風邪。白芍益陰斂營,固外泄之營陰。桂枝與白芍等量合用,一治衛強,一治營弱,散中有收,汗中寓補,使表邪得解,營衛調和。黨參、白術健脾,有防風固表止汗之功效[15]。本研究中,兩組患者治療前癥狀積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后較治療前癥狀積分明顯降低,其中試驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者治療前WHOQOL-100評分,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后較治療前WHOQOL-100評分明顯的升高,試驗組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者治療總有效率為93.02%,高于對照組的80.23%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,在脾胃虛弱型CAG中,采取加味黃芪桂枝湯聯合西藥治療,可以有效地減少中醫癥狀積分,提升臨床治療效果,有效地提高患者的生活質量,效果理想。