初中生物理歸納推理的認知分析與指導策略

萬婷婷 于海波

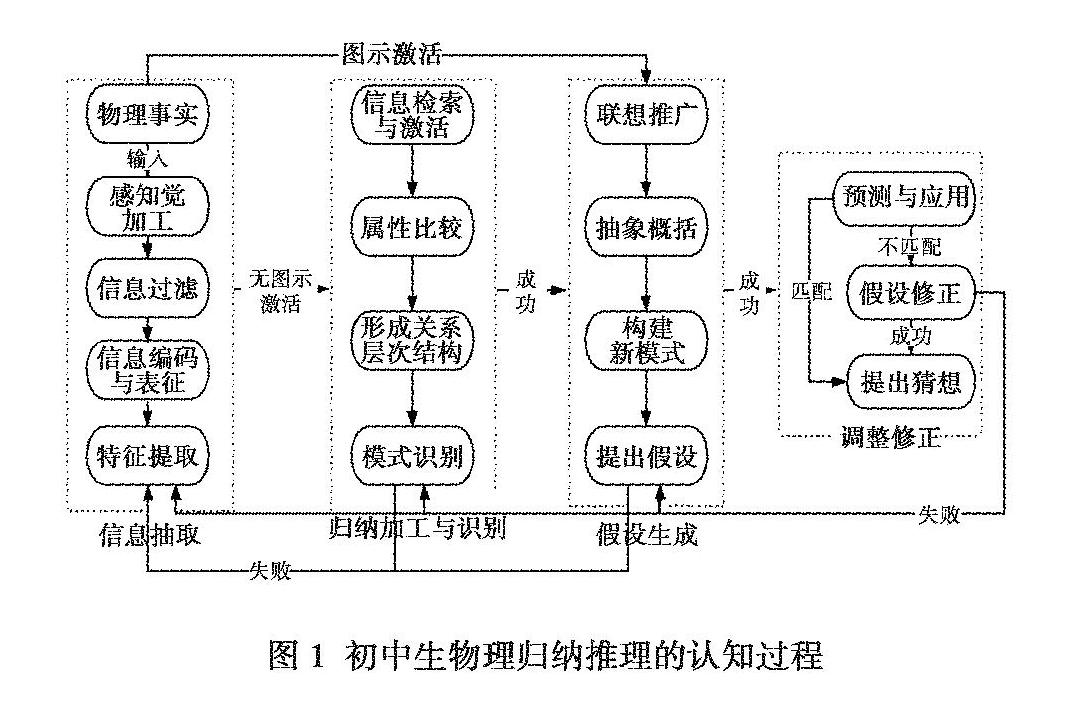

摘 要:初中生的物理歸納推理整體上是動態、循環的非線性認知過程,具體來說可分為信息抽取、歸納加工與識別、假設生成、調整修正四個環節,每一環節又包含幾個具體的認知活動.后續物理教學可以從挖掘歸納推理素材、巧設梯度性問題、創設體驗性活動等方面出發顯化物理歸納推理教學.

關鍵詞:初中生;物理歸納推理;認知過程;指導策略

中圖分類號:G633.7???? 文獻標識碼:B???? 文章編號:1008-4134(2021)22-0023-04

基金項目:2019年度北京師范大學中國基礎教育質量監測協同創新中心自主課題“初中科學教師學科知識測評工具的開發與應用研究”(項目編號:BJZK-2019A3-19010).

作者簡介:萬婷婷(1995-),女,江西南昌人,碩士,中學高級教師,研究方向:物理課程與教學論研究;

于海波(1973-),男,黑龍江七臺河人,博士,教授,博士生導師,研究方向:物理課程與教學論、教師教育研究.

科學思維能力對于學生獨立思考和判斷、分析和解決實際問題能力的發展、提升創造力等具有重要作用,歸納推理能力作為科學推理能力的重要組成部分,也是衡量學生科學思維能力的重要指標.另外,歸納推理是物理教學中的重要方法[1],在初中物理教學中許多概念的建立、規律的得出都涉及到歸納推理,培養學生的物理歸納推理能力不僅有助于加深學生對概念、規律等的理解,也能促進學生掌握物理方法、形成物理思維.由此看來,分析初中生物理歸納推理的認知過程,并提出針對性的指導策略,對于學生科學思維能力的培養以及物理教育質量的提升均具有重要意義.

1 初中生物理歸納推理的認知過程

初中生的物理歸納推理并沒有固定的模式,但是其整體上有一定的程序.Sternberg關于歸納推理的信息加工成分理論認為,歸納推理包括編碼、推斷、映射、應用、比較、驗證和反應七種信息加工成分[2].本文結合物理學和心理學相關理論,從信息加工的視角,提出初中生物理歸納推理的認知過程為信息抽取、歸納加工與識別、假設生成和調整修正四個相互聯系的環節,如圖1所示.

1.1 信息抽取

物理事實包括在自然和生活中、物理實驗中客觀出現的物理現象和物理過程等[3],在信息抽取階段,學生需要對情境中的物理信息進行過濾,剔除無關信息,識別出與歸納推理任務相關的信息,如物理事物的特征與屬性,物理現象、物理過程中蘊涵的因果關系等聯系.接著將這些信息轉化到工作記憶中進行編碼與表征,通過初步的分析與比較,提取出相關的物理特征.在信息抽取階段,學生若能產生頓悟式的聯想,就能迅速進入假設生成階段;否則,進入到歸納加工與識別階段.

1.2 歸納加工與識別

信息抽取起到初步的定向作用,接下來學生將物理情境中有關物理對象特征的信息與認知結構中有關物理對象屬性的信息進行匹配,對這些信息做進一步的分析和比較,識別其中的相似性與差異性.對于較復雜的物理情境,可借助分類等方法,構建物理對象、特征、屬性之間的關系結構,通過分析這些關系結構之間的相似性尋找規律.在歸納加工與識別階段,若能成功識別規律,則進入到假設生成階段;若不能識別規律,則返回信息抽取階段.

1.3 假設生成

對于從個別物理事例中識別出的規律,學生可以通過聯想將該規律做相當范圍的擴大.聯想的過程并不是完全隨意、無依據的,對初中生而言,他們可能會根據物理特征的相似或物理事物的類屬關系等內在制約關系,聯想到自己經驗范圍內的物理實例或者相關的物理概念或規律.但是,這一層次的聯想可能會幫助學生深入地抓住規律本質,也可能致使學生混淆.例如,有的學生能夠以事物內在的因果聯系、制約關系等為依據,進行聯想擴展,并對其是否能在該范圍上升為一種共性的結論作出分析、判斷;有的學生則只根據表面的相似性,聯想到一些無內在關聯的事物,致使推廣的范圍過大甚至出現錯誤.

在聯想的基礎上,學生通過抽象概括,可以建構出一般性規律,提出假設.對于缺乏舉證意識的學生,到這里便結束歸納推理;有些學生則并不滿足于此,而是進一步對假設進行調整修正.

1.4 調整修正

歸納推理的或然性決定歸納推理的結論具有可修正性,在調整修正階段,學生基于提出的假設作出預測,并將其應用到新的物理對象上測試假設.若結果與假設不符,則對假設進行修改直至相符,提出猜想.假設修正的方式有兩種:一是對新的物理對象與原有物理對象做更深層次概括,將規律的適用范圍擴大,稱為概括化;二是基于新的物理對象與原有物理對象之間的差異,將規律的適用范圍縮小,稱為特殊化.學生若無法修正假設,則需要回到假設生成或者歸納加工與識別階段,重新識別規律并生成新的假設.

歸納推理的可修正性本質決定著,在提出猜想后歸納推理仍未真正結束,而是繼續對猜想進行積極主動的監控,反例的發生不斷推動歸納猜想的調整和修正.這樣“提出假設—調整修正”的循環發展,使歸納推理的程度逐步加深,其猜想具有更強的效力.

初中生進行物理歸納推理時,往往會按照“信息抽取—歸納加工與識別—假設生成—調整修正”的順序進行動態思考.但是元認知監控著每一階段,時刻調整歸納推理的方向,使得這四個階段來回往復、交替進行,因此歸納推理是動態循環式的過程.這也意味著并非每一個階段都是必經的,有時會發生跳躍,有時也可能從高層次折回低層次進行再加工,每一次加工都將推動歸納推理的逐步深化.

2 初中物理歸納推理教學的指導策略

從學生思維發展的角度分析,歸納推理是學生有效學習的必備方法,對學生思維能力的提高具有促進作用[4],且歸納推理能力發展的關鍵期在中學[5],因此培養初中生的歸納推理能力符合其思維發展的特點.然而教師在教學中經常忽略物理歸納推理的使用,或者僅僅將歸納推理隱含于概念或規律的教學中,而沒有明確地展示物理歸納推理的方法.由于顯性的物理歸納推理教學的缺乏,學生雖然也會用歸納推理解決一些問題,但大多是不自覺的、無意識的,沒有形成歸納推理的習慣[6],對物理歸納推理通常只有模糊的認識.因此,教師需要轉變教學觀念,深化對歸納推理的認識與理解,認識到歸納推理對于學生理解知識的形成過程、體悟知識中所含思想與方法以及發展科學思維能力的重要性,顯化物理歸納推理的教學.

2.1 挖掘歸納推理素材,引導學生認識歸納推理

“歸納推理”本身比較抽象,教師必須遵循一定的程序幫助學生學習如何進行歸納推理,使他們理解歸納推理的方法.在學生的生活中、物理教材中蘊涵的歸納推理素材十分豐富,教師可以結合學生的認知水平,選取恰當的歸納推理實例,引導學生認識和理解歸納推理.具體可以從以下兩個方面進行嘗試.

2.1.1 以物理實例為“引”,使學生了解歸納推理的程序

初中生雖然沒有學習過歸納推理的一般性知識,但在生活中會經常接觸到歸納推理.教師可以結合學生熟悉的例子,如,“冬至在月頭,大寒年夜交;冬至在月中,天寒也無霜;冬至在月尾,大寒正二月”等諺語,介紹歸納推理的基本形式.還可以結合具體的物理實例,做好示范,將全部歸納推理的流程呈現給學生,明確指出歸納推理的方法,揭示歸納推理的形式、特點和操作過程等,使學生有章可循,逐步掌握歸納推理的一般方法.

2.1.2 以物理學史為“導”,使學生感悟歸納推理的思想

物理學史能引導學生追尋科學家的研究歷程,體驗知識的形成過程,讓學生在理解知識的同時,體會科學的思維方法.合理選取和組織史料,可以讓物理學史的背景成為物理歸納推理的情境.在教學中,教師可以通過創設歷史情境,使學生沿著歷史的線索追溯科學家的歸納推理過程.具體可以圍繞著這些問題展開:這些物理現象的共性是什么?科學家怎樣將它推廣到更大范圍?如何檢驗假設?若出現反例,反例與假設的本質矛盾是什么?如何調整修正假設?教師引導學生解決這些問題的過程也是讓學生體驗歸納推理的過程.

2.2 巧設梯度性問題,激發學生的歸納推理思維

“學起于思,思起于疑”.受學生認知特點的制約,他們的歸納推理過程往往不太順暢,會出現各種各樣的錯誤,教師需要精心設計問題串,讓學生在問題中思考,在問題中深入探究,使師生的認知與思想形成積極的互動.

2.2.1 通過比較型問題,引導學生識別規律

歸納推理情境中所呈現的信息一方面可能看似迥異,毫無關聯,需要我們從巨大差異中尋找共同本質.另一方面,可能看似相同,以至于掩蓋其中的區別,需要我們看清其內在的本質差異.教師需要引導學生對各物理事物的特征、屬性進行分析、比較,引導學生識別規律.因此,教師在教學過程中可以設計一些比較型問題,引導學生進行分析比較:一是,對事物的形態、特征進行比較,識別事物特征的相似性、差異性,把具有共性的物理對象歸為同一類.例如:“這些物理對象有哪些相似之處?從什么角度分析?是否還能從其他角度進行分析?”多角度地找出相似之處.二是,對事物的屬性進行比較,識別事物內在的、本質的聯系.例如:“這些物理對象都有哪些性質?它們有哪些相同的性質?”三是,對事物的特征、屬性以及事物與屬性間的內在聯系進行本質性比較,使學生避開胡亂的猜想,“由表及里”地識別出規律.

2.2.2 通過反思型問題,培養學生的假設修正意識

學生的知識、能力、非智力因素等都可能導致歸納推理的結論存在例外或完全錯誤,因此,教師應引導學生梳理思維過程,對假設進行修正.可以圍繞以下問題向學生提問:提出的假設是否符合一般常識?它在什么范圍內成立?在更大的范圍內是否也成立?是否可以對假設進行改進?這個現象是否符合假設?若不符,如何調整修正假設?通過這些問題來引導學生進行積極的反思和自我監控,直到這樣的提問成為學生的自覺行為.

2.3 創設體驗性活動,促進學生深度參與歸納推理

歸納推理是一種基于“事實”的推理,物理實例、物理現象是歸納推理的根源,需要學生的經驗和親身體驗.歸納推理能力是一種在潛移默化中形成的能力,不是教師“教”出來的,而是學生在參與物理活動的過程中“做”出來、“悟”出來的[7].在物理教材中,重要的概念、規律總是要展示其得出過程,這個過程常常包含歸納推理方法,因此,教師需要深入挖掘并選取教材中蘊涵歸納推理的內容,結合學生的興趣、已有的生活經驗和思維特點,將物理概念、規律的學習和歸納推理的運用融為一體,為學生深度參與歸納推理創造機會.

2.3.1 通過物理概念的建立過程,培養學生的關聯性思維

物理概念是人們對物理世界中的客觀事物、現象、過程的物理共性和本質特征的客觀反映和主動建構的結果.其中,通過觀察與實踐,在豐富的感性認識的基礎上,經過分析、比較、概括、抽象等思維過程,得出物理概念的過程,即基于感性認識的“歸納式”途徑,是建立物理概念的重要途徑[8].因此,教師可以精選物理概念,如“密度”“壓強”“彈力”等作為歸納推理教學的有效素材.為了能夠及時對學生出現的問題進行針對性矯正,教師可使學生的推理過程可視化,引導學生在進行歸納推理時,用思維導圖或概念圖將相關的物理特征、屬性列出來,再按從屬關系排列,進行聯結,使之結構化、條理化,從而尋找物理現象及其特征、屬性間的規律.

2.3.2 通過物理規律的探究過程,強化歸納推理的應用

在初中物理中許多規律的得出蘊涵歸納推理的方法,如“凸透鏡成像的規律”“決定浮力大小的因素”“研究影響摩擦力大小的因素”等,這是培養初中生物理歸納推理能力的重要渠道.但是,在實際的物理規律教學中,許多教師習慣在做實驗之前把實驗目的、實驗流程、注意事項以及實驗數據記錄表等事先準備好發給學生,學生按照教師預先設計好的實驗流程一步一步地完成實驗就可以得到規律[9].久而久之,學生習慣于在預設好的、缺少探索空間的情境中亦步亦趨,在這樣只管動手、不管動腦的模式中,學生難以進行深層次的歸納推理活動.

歸納推理要經過觀察、實驗,得到物理對象的特征與屬性;通過分析、比較事物的相似性與差異性,識別出共性或規律;再進行抽象概括,生成假設;最后對假設進行調整修正,獲得一般性結論.因此,教師在教學中需要把握這四個層次,引導學生按照“實驗—觀察—識別規律—提出假設—調整修正”的順序進行規律的探究.在探究的過程中,學生通過對物理現象的觀察、分析,提取出物理對象的特征與屬性等關鍵特征;通過對實驗數據的處理,尋找數據間的內在聯系,并自主進行分析、比較,識別出共性或規律;接著通過抽象概括,生成假設,并進一步思考假設的適用范圍,思考若出現反例,該如何修正假設等.在探究物理規律的過程中使學生的物理歸納推理活化.

參考文獻:

[1]金新喜.中學物理教學中的歸納之惑[J].物理教師,2014,35(07):7-10.

[2]崔小迪.斯騰伯格——啟發智力研究的新世界[J].大眾心理學,2011(08):47-48.

[3]續佩君.物理能力測量研究[M].南寧:廣西教育出版社,1996.

[4]阮英歌.在初中物理教學中培養學生歸納推理能力的實驗研究[D].北京:首都師范大學,2008.

[5]嚴卿.從PME視角看邏輯推理素養及其培養[J].教育研究與評論(中學教育教學),2017(02):19-24.

[6]王瑞氈,續佩君.高中生物理歸納能力水平的差異研究[J].物理通報,2003(11):11-14.

[7]王瑾,史寧中,史亮.中小學數學中的歸納推理:教育價值、教材設計與教學實施——數學教育熱點問題系列訪談之六[J].課程·教材·教法,2011,31(02):58-63.

[8]于海波.物理課程與教學論[M].長春:東北師范大學出版社,2019.

[9]毛銀芹.基于科學探究素養培養的初中物理實驗教學現狀調查研究[D].昆明:云南師范大學,2019.

(收稿日期:2021-07-17)