新時代中國共產黨黨內巡視制度調試的趨勢與基礎

郭蘇建 鐘時

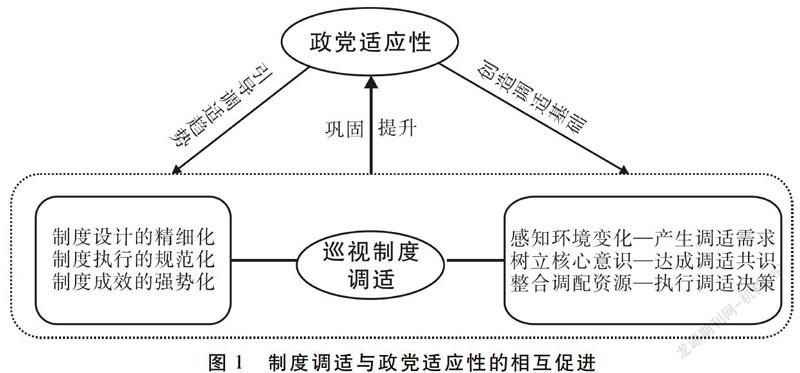

摘要:黨的十八大以來中央對巡視制度做出了大量調適和優化,使其煥發生機并成為當前我國執政黨內部最為重要的反腐監察手段。政黨適應性為理解和分析中國共產黨對巡視制度進行有效調適提供了新的理論視角。從總體上看,黨中央對巡視制度的多次調適使其在制度設計、制度運行和制度成效上朝向精細化、規范化、強勢化的趨勢發展。得益于強大的適應性,中國共產黨對環境變化具有敏銳的感知能力,對黨內意志和行動具有凝聚和引導能力,對既有資源具有整合和調配能力,這些都為巡視制度的調適提供了基礎和條件。

關鍵詞:巡視制度;制度調適;政黨適應性;執政黨建設與治理

中圖分類號:D262.6?文獻標志碼:A?文章編號:1007-9092(2021)05-0070-009

一、引言

作為當前我國執政黨建設與治理的重大舉措,中國共產黨的黨內巡視制度在反腐監察工作上發揮著重要的作用。自黨的十八大以來,中央對巡視制度進行了一系列調適與部署,明顯加大了對這一制度的重視和運用。黨的十八屆中央領導集體在不到兩年的時間內兩次修改《中國共產黨巡視工作條例》,對巡視的任務、對象、方式和機構設置都做出了重大的調整。緊接著,黨的十九大后中共中央辦公廳印發《中央巡視工作規劃(2018-2022年)》,明確了今后五年中央巡視工作的總體要求、目標任務和思路舉措,為巡視工作開展繪就了路線圖。黨中央把黨內巡視制度作為遏制腐敗、政治監督、廉政建設的重大舉措,不僅加強了持續反腐的制度和法律建設,也吸引了學界對這一研究主題的熱切關注。

從整體上看,已有文獻對黨內巡視制度的研究呈現出三種路徑:一是歷史的路徑,即著重關注黨內巡視制度的歷史發展軌跡。這類研究以建黨、建國、改革開放、黨的十八大等重大事件為關鍵節點,對黨內巡視制度在不同歷史階段的發展特征進行詳細的梳理與歸納,展現出這一制度曲折復雜的建設歷程唐勤:《黨內巡視制度的歷史演進》,《重慶社會科學》,2014年第4期;彭前生:《改革開放以來巡視制度重構的階段、特征及理論邏輯》,《深圳大學學報》(人文社會科學版),2019年第4期;宮玉濤、王志瑤:《黨的十八大以來黨內巡視制度的新發展與新特點》,《理論與改革》,2016年第5期。 ;二是結構與功能的路徑,即重點關注巡視制度的制度結構與實踐功能。具體來說,這類研究一方面解構和分析巡視制度的結構與層級設置以理清各個機構之間的所屬關系和分工安排宋昭、張燦:《中央巡視的結構功能研究》,《安徽行政學院學報》,2018年第4期。,另一方面指出在現有的結構安排下,巡視制度能在國內政治生態中發揮遏制腐敗、政治監督、廉政建設等功能與作用付勝南、王傳利:《整治與政治:中國共產黨巡視制度的嬗變和結構功能分析》,《理論探討》,2020年第4期;李小中、王明生:《新時代黨內巡視制度的功能及完善路徑》,《南京社會科學》,2019年第6期。;三是比較的路徑,包括“古今對比”和“中外對比”。前者將當前的黨內巡視制度與古代中國帝制時期的巡視進行對比分析以體現黨內巡視深厚的制度淵源以及中國共產黨對傳統制度的批判性傳承與創新蔡文成:《傳承與創新:黨內巡視制度的歷史性資源及創造性轉化》,《理論與改革》,2020年第3期。,后者則是將巡視制度與其他國家類似的監察制度進行比較考察來突出中國黨內巡視制度獨特性和國外優秀經驗的可借鑒性孫亮:《當代巡視監察制度比較研究》,《合肥學院學報》(社會科學版),2014年第6期;李華君:《中國巡視制度與英國行政監察專員制度的比較研究》,《中共南京市委黨校學報》,2017年第2期。。

黨中央的高度重視,頂層設計以及學界的熱烈探討都表明,當前黨內巡視制度在理論和實踐上出現了重大的調整和創新。在經歷了長期的發展,尤其是黨的十八大以來的多次調適后,巡視制度極具強勢性,并成為了當代中國監察體系中最為重要的組成部分。由此引發的思考是,如何理解黨中央對巡視制度做出的調適?這些調適使得巡視制度呈現出了怎樣的發展趨勢?巡視制度得以實現調適創新的基礎或條件又是什么?

巡視制度本質上是中國共產黨實施的一種黨內監察手段,對這一制度的調適創新同執政黨自身的意愿和能力密切相關。基于此,本文嘗試引入政黨適應性的理論視角,在分析當前巡視制度調適趨勢的同時,從中國共產黨的調適能力出發來考察巡視制度能夠實現制度創新和強勢發展的原因。

二、政黨適應性視角下的巡視制度調適

政黨適應性或調適性(Party Adaption)實質是政黨組織適應環境變化與挑戰的一種能力聶平平、武建強:《西方政黨適應性問題理論評述》,《新視野》,2010年第4期。。在經濟結構轉型和社會快速發展的背景下,政黨組織需要根據環境的變化適時地調整制度結構和治理方式,回應并滿足環境變化產生的新需求,以此維持自身的存續和發展。亨廷頓最早在《變化社會中的政治秩序》中提出了“適應性”的概念,將之作為衡量政治組織制度化程度的標準之一,并指出組織和程序的適應性越強,其制度化程度也越高薩繆爾·亨廷頓:《變化社會中的政治秩序》,王冠華等譯,上海人民出版社2008年版,第11頁。。其后這一概念逐漸被運用于分析中國共產黨國家體制持久穩定的原因。

20世紀90年代中國社會主義市場經濟的興起,引發了國外學者對中國共產黨國家體制研究的新一輪關注。在這輪研究熱潮中,學者將研究重心從預測中國共產黨國家體制的未來走向轉向了解釋為什么中國共產黨能夠保持長久執政,由此發展出的“調適/適應”(Adaptability)概念成為了不同于以往 “民主轉型論”和“崩潰停滯論”的第三種理論視角李春峰:《變化環境中的中國共產黨調適性—海外研究中國的視角》,《經濟社會體制比較》,2012年第2期;李春峰:《中國共產黨的自我調適:多種研究路徑的述評》,景躍進、張小勁、余遜達編:《理解中國政治—關鍵詞的方法》,中國社會科學出版社2012年版,第38-60頁。。迪克森較早使用“調適性”一詞來分析中國大陸和臺灣地區的民主化進程,強調政黨要通過自身變革主動適應環境的變化Bruce J. Dickson. Democratization in China and Taiwan: The Adaptability of Leninist Parties, Oxford: Oxford University Press, 1998.。黎安友用“威權主義韌性”的概念來指代共產黨國家體制對社會環境變化的適應性,并表明中國共產黨具有維系執政和發展的能力Andrew J. Nathan, “Authoritarian Resilience”,Journal of Democracy, vol.14,no.1(January 2003), pp.6-17.。沈大偉則提出,不同于蘇聯東歐共產黨國家的體制僵化,中國共產黨在吸取了前者的經驗教訓后保持了自身的調適性和靈活性,在收縮與調適的交互作用中有效維持了合法性并鞏固了執政地位沈大偉:《中國共產黨:收縮與調適》,呂增奎等譯,中央編譯出版社2012年版。。總體來說,持有調適觀點的學者形成了一個理論共識,即認為中國共產黨本身可以通過改革和調適內部制度結構來應對環境變化的壓力,在復雜變化的環境中實現自身發展。

國內學界雖起步稍晚,但也關注到了中國共產黨調適性的研究議題。相對于國際學者,國內學者對中國共產黨調適性的研究多聚焦于執政黨建設、戰略性政策調整等問題。這類研究認為中國共產黨能保持長期執政,實現各項事業蓬勃發展的原因就在于對環境的積極適應和主動創新唐皇鳳:《變革型政黨:對中國執政黨建設歷史經驗與未來愿景的一種理論解讀》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版),2013年第3期。,指出不論是在革命、建設或改革的不同階段,中國共產黨都能依靠對外部形勢的敏銳觀察,適時地分析執政環境的變化,不斷調整目標和工作重心來回應社會變化的需求丁俊萍、程鐵軍:《現代化視角下的中國共產黨政黨功能調適》,《社會主義研究》,2008年第1期;葉娟麗、范晨巖:《論中國共產黨的政黨調適性—以各時期黨的根本任務變遷為視角》,《四川大學學報》(哲學社會科學版),2020年第2期。;另一方面,也有學者選擇從具體的調適策略入手,提出在社會轉型的進程中中國共產黨主要通過意識形態創新、組織建設和制度變革的有機互動來實現漸進式調適、鞏固執政基礎,同時指出在這三種調適策略中制度變革是中國共產黨調適策略的重心唐皇鳳:《增強執政黨調適性:中國政治發展的核心戰略取向》,《浙江社會科學》,2013年第2期。。這些研究為分析當下中國各類制度的調整找到了新的切入口。隨后越來越多的研究開始嘗試用中國共產黨適應性的理論框架來解釋政治溝通系統的優化張濤甫、徐亦舒:《政治溝通的制度調適—基于“澎湃新聞”“上海發布”“上海網信辦”的考量》,《中國地質大學學報》(社會科學版),2018年第2期。、反腐敗新常態的產生陳曉運:《政黨調適與反腐敗新常態》,《嶺南學刊》,2016年第1期。、城市社區與農村基層黨組織建設張漢:《政黨調適理論視野中的城市商圈黨建:理論脈絡與研究議題》,《中共浙江省委黨校學報》,2016年第3期;孫喬婧、金燕:《政黨適應性:組織調適、功能拓展與自我凈化—以新時期農村基層黨組織建設為視閾》,《廣州大學學報》(社會科學版),2018年第2期。等議題,試圖通過具體的經驗研究展示政黨適應性如何實現制度的技術性調適。

基于對中國政治的經驗觀察,國內外學者對中國共產黨的適應性與調適能力做出了多元化的分析。國外研究大多將之置于民主化的理論背景下進行討論,而國內研究則更專注于解釋執政黨的黨內建設與治理過程。雖然兩者的出發點不同,但對環境變遷的適應是所有政黨組織都會面臨的問題。政黨要回應環境的挑戰、維系自身發展,就需要做出相應調整與變化,因而政黨適應性是一個具有包容性的理論。在中國政治語境下,執政黨適應性的直觀表現就是在保證執政地位和根本政治制度不變的前提下,在既有體制框架內對相關制度進行必要的調適,這是執政黨建設和政黨治理現代化成功的必然要求。

就本文而言,政黨適應性理論對分析巡視制度的變化同樣頗有啟發。中國共產黨向來重視黨內的思想作風與腐敗問題,通過建立各種監察制度來實現對地方黨政領導人的監督。新時代環境的變化和從嚴治黨的目標對黨內廉潔提出了更高的要求,需要更為有效和強勢的制度手段來遏制當前的腐敗趨勢,作為黨內重要監察手段的巡視制度便成為了被調試的主要對象。十八大以來中國共產黨對巡視制度進行了大量改造,使巡視制度在具體的運作方式和架構上發生了顯著變化。將巡視制度的變化放到政黨適應性的理論框架內進行觀察和解釋,有助于我們理解這一制度被調適的邏輯與動因,進而深入剖析中國共產黨對其做出調適的基礎和條件。

三、巡視制度調適的發展趨勢

作為我國執政黨建設與治理的一種戰略性安排,黨中央對巡視制度的調適呈現出怎樣的趨勢特征?這是深入了解這一制度當前發展狀態首先需要把握的問題。總體上看,黨的十八大以來中央對巡視制度的多次調適使其在制度設計、制度運行和制度成效上展現出了精細化、規范化、強勢化的發展趨勢。

(一)制度設計上的精細化

制度設計上的精細化是黨的十八大以來巡視制度調適最為直觀的發展趨勢。在總結實踐經驗和執政黨建設需要的基礎上,黨中央通過兩次修改《中國共產黨巡視工作條例》,對巡視制度機構設置、巡視范圍、巡視方法都做出了嚴謹細致的規定,豐富了制度上的細節安排,形成了一套完整且精細的制度架構。而且通過黨內條例法規的形式,黨中央將這些細節調適固定成為了正式的制度安排,也為巡視工作的縱深化發展奠定了更為堅實的制度基礎。

1.機構設置。根據《中國共產黨巡視工作條例》,黨的中央和省區市委員會設立巡視工作領導小組、巡視工作領導小組辦公室、巡視組三個主要部門分別負責領導統籌、日常運轉和進駐巡視工作,由此搭建了支撐巡視制度運作的基本框架。雖然這三個部門在2009年頒布巡視工作試行條例時就已經存在,但在細節設置上卻較為粗糙。例如沒有規定巡視工作領導小組成員的來源,對巡視工作人員的身份要求和任用標準也非常模糊。十八屆黨中央對巡視工作條例進行修改后填補了這些細節空缺,明確規定“巡視工作領導小組組長由同級黨的紀律檢查委員會書記擔任,副組長一般由同級組織部部長擔任”參見2015年版《中國共產黨巡視工作條例》第二章第五條。;詳細制定了巡視工作人員的條件和標準,突出強調巡視組組長人選不固定、一次巡視任務一授權的要求。

2.巡視范圍。實現巡視全覆蓋是十八屆黨中央對巡視調適所部署的一項硬性指標。十八屆三中全會《關于全面深化改革若干重大問題的決定》第36條明確規定要“改進中央和省區市巡視制度,做到對地方、部門、企事業單位全覆蓋”。依據這一指示,黨中央在2015年修改巡視工作條例時,專門將巡視范圍和內容單列一章,對巡視對象和內容重新做出規定,在原有巡視對象即黨委、政府、人大、政協“四套班子”的基礎上,將司法機關、監察機關、國有企業、金融單位、事業單位和人民團體全部納入巡視范圍之列。此外,2017年黨中央第二次修改巡視工作條例時,在總則中提出市縣黨委要建立完善巡察制度,打通全面從嚴治黨“最后一公里”,并印發《關于市縣黨委建立巡察制度的意見》推動各省區市黨委全面鋪開市縣巡察工作,將黨內監督壓力縱向傳導。通過這兩個調適步驟,巡視制度在橫向和縱向維度“條塊并進”,極大地提升了制度的作用范圍,實現了巡視工作的全覆蓋、無禁區。

3.巡視方法。相較以往單一的常規巡視,十八屆黨中央在對巡視制度進行調適時,增加了專項巡視、“回頭看”、“機動式巡視”等新方法,有效促進了巡視方法的多樣化。專項巡視可以圍繞一人一事或者一個專門項目展開,工作重點更為聚焦,方式也更加靈活。十九屆中央第二輪巡視針對脫貧攻堅開展了專項巡視,通過集中調查被巡視單位脫貧攻堅工作方面的問題和線索,重點解決人民群眾反映的突出問題,推動新時代脫貧攻堅戰取得勝利。 “回頭看”讓巡視工作不再一巡了事,而是出其不意殺個回馬槍,讓巡視震懾常在。在十八屆中央巡視中,從第九輪巡視開始,每一輪巡視都安排4個省區市開展“回頭看”,共計對16個省區市進行了巡視“回頭看”,覆蓋率超過50%《巡視“回頭看”到底看什么?》,http://v.ccdi.gov.cn/2017/06/18/VIDEjV7cGpH3gE1HIyJPJTAl170618.shtml,2021年5月12日訪問。,有效地鞏固了巡視成果。“機動式巡視”目標明確,講求短、平、快,能夠出其不意抓住被巡視對象的要害,實現精準突破。黨的十九大后“首虎”中央宣傳部原副部長魯煒落馬,機動巡視功不可沒《十九大后“首虎”落馬,機動巡視作用彰顯》,https://www.ccdi.gov.cn/special/bwzp/201711/t20171122_112260.html,2021年5月12日訪問。。

(二)制度運行上的規范化

制度運行的規范化是保障制度高成效的關鍵,經過黨的十八大以來的多輪調適,巡視制度的運行方式體現出日趨規范化的特征。規范化的運行通過三個方面來體現:首先是巡視任務與目標的確定,即明確巡視工作是政治巡視而非業務巡視;其次在程序上具備規范的工作流程,從巡視開始前的準備工作到巡視后的內容反饋,每一個環節都有規范性要求;最后,制定制度運行的長久規劃以此保證長期工作方向的明確性。

運行上的規范化首先體現為巡視工作核心任務與目標的確定。黨的十八大之前的巡視工作存在著明顯的失焦現象,巡視內容過于寬泛,沒有重點,“去工廠、下農村、進社區,地域經濟發展、GDP、金融監管等樣樣都管,結果題多面廣、重點不突出” 王岐山:《發揮巡視監督作用 助力全面從嚴治黨》,《人民日報》,2015年8月23日第2版。。巡視制度在實踐中模糊定位明顯影響了其效能的發揮。十八屆黨中央對巡視制度的職責和目標進行了重要的調整,在2013年中央政治局常委會審議中央巡視工作領導小組第一次巡視情況報告會上,習近平總書記指出“工作沒有重點就抓不出成績。巡視工作要明確職責定位,巡視內容不要太寬泛,要圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭這個中心進行”《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社2015年版,第107頁。,這一指示給巡視目標的調整確定了基調和方向。在其后的實踐中,巡視工作的任務目標明顯聚焦,不再渙散于旁枝末節,而是把黨的政治建設擺在首位,明確其核心職能是政治監督而非業務監督,巡視的性質是政治巡視而非業務巡視。要通過強化政治巡視,加強黨的政治建設,樹立中央權威,落實全面從嚴治黨。

完善的工作程序是制度運行趨向規范化的基礎。巡視制度的工作流程包括進駐準備、巡視了解、形成報告、情況反饋、問題移交、后期整改六個環節。巡視組在進駐前要加強調查研究,提前向相關部門搜集被巡視對象的資料,梳理問題與線索;進駐后要按照規定的工作方式和權限開展巡視工作,公開郵政信箱和舉報電話,開門接訪,與干部群眾廣泛談話,著力發現問題線索、了解真實情況;了解工作結束后,巡視組要根據巡視情況形成書面報告,將重要情況和問題反饋給被巡視單位黨組織,并依據干部管理權限和職責分工將問題移交給相關部門;被巡視單位組織收到反饋意見后,需及時整改落實,并將巡視結果報送巡視辦。這六個環節之間相互銜接,形成了一套完整的程序規范。此外,黨的十九大后中央巡視工作領導小組開始探索實行巡視后評估制度,重點監督巡視干部是否嚴格按照黨章、巡視工作的相關條例和規則辦事,有無超越職責邊界和權限的情況,將巡視干部的行為和表現也納入到監督范圍之中,進一步確保巡視工作的規范有序運行《新時代巡視利劍作用更加彰顯—十九屆中央第一輪巡視工作綜述》,《中國紀檢監察》,2018年第5期。。

巡視制度運行的規范化還表現為黨中央開始制定五年發展規劃,以此確保巡視工作的連貫性與系統性。五年規劃的實質是確定這一時期內巡視工作的基本路線,是巡視工作推進的階段性藍圖。2013年6月十八屆中央政治局常委會審議通過《中央巡視工作規劃(2013—2017年)》,明確了此階段開展巡視工作的重點任務和思路方法,“發現問題、形成震懾”成為了這一時期巡視工作的主要方針。其后,在全面總結黨的十八大以來巡視工作成功經驗的基礎上,黨中央再次審議通過了《中央巡視工作規劃(2018—2022年)》,對新一屆的巡視任務做出了全方位的部署,指明了今后五年中央巡視工作的聚焦重點,提出要進一步深化政治巡視、完善巡視監督體系、提高巡視全覆蓋質量、強化巡視成果運用,全面提升巡視制度的科學性、嚴密性和有效性《中央巡視辦負責同志就學習貫徹<中央巡視工作規劃(2018-2022年)>答記者問》,《中國紀檢監察報》,2018年2月28日第1版。。

(三)制度成效上的強勢化

自黨的十八大以來,巡視工作堅持以發現問題為基本導向,嚴抓整改落實,展現出了強勢的制度成效。制度成效的強勢化很大程度上得益于制度設計的精細化與運行的規范化。基于有效的制度設計與程序規范,不僅極大地提升了巡視發現問題和處理問題的能力,還產生了外溢效應,將黨內巡視的制度效能輻射到了其他系統之中。

著力發現和反映問題是巡視工作的主要任務,也是衡量巡視工作成效最重要的標準。根據中央紀委監察部公布的數據,在十八屆中央紀委立案審查的中管干部案件中,60%以上的問題線索來自巡視《中央紀委立案審查的中管干部60%以上根據巡視移交問題線索查處》,https://www.ccdi.gov.cn/yaowen/201708/t20170829_149225.html,2021年5月12日訪問。,通過這些問題線索查處了如山西腐敗案、湖南衡陽破壞選舉案、遼寧賄選案等一批重大案件。在中央巡視的示范帶動下,地方巡視的成果同樣突出,各省區市黨委巡視組發現領導干部問題線索5.8萬余件,推動紀檢監察機關對1225名廳局級、8684名縣處級干部立案審查《黨的十八大以來中央巡視工作綜述》,《人民日報》,2017年9月29日第1版。。巡視制度已然以雷霆之勢成了發現問題的“尖兵”、查找問題的“千里眼”。發現問題是巡視工作的生命線,而強化整改落實和成果運用則是做好巡視“后半篇文章”的關鍵。在十八屆中央巡視工作中,277個被巡視黨組織根據中央巡視反饋意見,制定了2.1萬余條整改措施,建立完善3.3萬余項制度,問責追責共計45萬余人次《黨的十八大以來中央巡視工作綜述》,《人民日報》,2017年9月29日第1版。 。這些數據表明,通過一系列的調整,巡視制度不僅能夠著力發現問題,在后期的問題移交和落實整改上同樣頗富成效。

巡視制度成效的強勢化,不僅在于發現和處理黨內的違紀腐敗、黨風黨建工作存在的問題等,還將這種制度成效傳導到了其他系統之中。具體來說,如果將巡視制度置于中國特色的黨政關系下進行考察,那么黨內巡視制度的功能效應明顯地擴散到了行政系統之中。黨政軍民學,東西南北中,黨是領導一切的。基于中國特色的黨政復合體制,中國共產黨通過“歸口管理”“黨管干部”等制度和政治原則,將作用于執政黨內部的巡視震懾效應傳導到行政系統之中,彌補行政系統中層級監督和信息收集等能力的不足侯學賓、陳越甌:《黨內巡視制度功能的新闡釋》,《治理研究》,2019年第5期。,將巡視制度的政治效能轉化為治理效能,促進政黨治理與國家治理的同步發展。

四、巡視制度調適的基礎與條件

對巡視制度的精準調適展現出了中國共產黨自身強大的適應性。那么,需要繼續追問的是,中國共產黨的適應性是如何作用于制度調適的具體過程的?或者說,通過執政黨的適應性能為巡視制度的調適創造哪些基礎和條件?對這一問題的回答需要解構制度調適的具體過程,從調適需求的產生、確定和實施入手,分析適應性在各個環節所發揮的作用。具體來說,基于強大的適應性,中國共產黨能根據環境變化的需求創造制度調適的動力,在核心意識的帶領下讓制度調適成為全黨上下的高度共識,通過整合調配既有的資源實現對巡視制度的改造。

(一)調適的動力來源:對環境的敏銳感知

政黨為了適應環境,首先需要監測環境是如何變化的,政黨對環境的感知能力越強,其適應能力相對也會越強Bruce J. Dickson.Democratization in China and Taiwan: The Adaptability of Leninist Parties,Oxford: Oxford University Press, 1998, pp.23.。執政環境本身是隨著時代的發展而不斷變化的,而具有強大適應性的執政黨能快速感知到環境的變化,并及時做出相應調整以回應環境的需求。

當前中國已然處在社會轉型的關鍵時期,市場經濟發展進一步深化,帶來了制度發展的多樣化和利益訴求的多元化。隨著改革全面深化、發展全面推進,原有的資源配置方式和組織管理模式被改變,復雜的人際關系和利益關系導致黨員干部中貪污腐敗、形式主義、官僚主義等問題日益嚴重,黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢變得更為嚴峻。面對執政環境的變化黨中央有著清晰的認知,中央領導人在公開場合的講話中多次表現出了強烈的憂患意識,“在改革開放和發展社會主義市場經濟的條件下,我們黨脫離群眾的危險比過去大大增加……生于憂患,死于安樂,沒有危機感和緊迫感,看不到問題和癥結所在,那危險就不遠了”《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社2015年版,第8頁。。貪污腐敗問題的長期累積必將威脅到黨的執政根基,當“面對世情、國情、黨情的深刻變化,精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險更加尖銳地擺在全黨面前”時《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社2015年版,第13頁。,作為執政黨必須及時行動、主動應對。

對環境的敏銳感知讓中國共產黨清晰地意識到問題的癥結所在,由此產生了對巡視制度進行調適的需求和動力。2013年5月十八屆中央巡視工作正式拉開帷幕,中央巡視組在不到兩年的時間內完成了對31個省區市和新疆生產建設兵團的巡視全覆蓋。然而在巡視實踐中發現的各種重大問題,再次印證了黨中央對反腐敗斗爭形勢依然嚴峻的判斷,由此觸發了黨中央對巡視調適的新認識。作為執政黨治理中重要的反腐監察工具,巡視制度的制度架構和運行方式需要密切迎合環境變化的需求和執政發展的需要,通過感知環境需求,把握制度的調適方向,“推動巡視內容、方式方法、制度建設等方面與時俱進,完善工作機制,增強巡視工作的針對性、實效性”《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社2015年版,第108頁。。

(二)調適的行動基礎:核心意識下的高度共識

當執政黨感知到環境的變化后,黨內領導層會采取何種行動應對變化甚為關鍵。由于制度調適的結果往往具有不確定性,領導層對形勢發展的判斷也可能各異,如何讓持有不同立場的黨內精英形成統一目標,對于制度調適的成敗至關重要Bruce J. Dickson.Democratization in China and Taiwan: The Adaptability of Leninist Parties,Oxford: Oxford University Press, 1998,pp.18-19.。當黨內精英目標一致,秉持相同的理念與觀點時,更容易推動對制度結構的調整;相反,如果政黨內部沒有形成高度的共識,那么對制度的調整就難以推行。對于中國共產黨來說,在感知到了腐敗現象的加劇后,關鍵是要如何協調執政黨內部的各種思想與意志,在政治團結、行動一致、決策高效的基礎上對巡視制度進行調適。而樹立核心意識,確立執政黨的領導核心,是確保黨內團結、快速達成共識最直接有效的方式。

“核心意識”在本文的語境下主要包括兩層含義:一是在黨中央領導集體中確立核心。通過核心的力量促使黨內最高領導層在政治決策上形成共識,確保領導層對制度是否進行調適、將制度調往哪個方向的問題上達成一致意見。黨的十八屆六中全會正式提出“以習近平同志為核心的黨中央”,確立了習近平在黨中央、全黨的核心地位,這對于維護黨的團結和集中統一具有重大而深遠的意義楊勝群:《黨中央、全黨必須有一個核心》,《人民日報》,2016年12月22日第6版。。在面對環境的變化時,核心的確立有助于領導統籌全黨、凝心聚力做出快速應對,從而更好地迎接風險和挑戰。基于對腐敗形勢的深刻了解,以習近平同志為核心的新一代中央領導集體展現出了堅定的反腐決心,并高度重視對巡視制度的調適和優化。習近平在多個場合提出要抓好巡視工作創新,“抓緊修訂巡視工作條例……及時總結黨的十八大以來巡視工作經驗,把聚焦中心、堅持‘四個著力、發現問題形成震懾、創新組織制度和工作方式、善用巡視成果寫入條例,不斷完善巡視制度”《習近平關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭論述摘編》,中央文獻出版社2015年版,第117頁。。在核心意識的強勢號召下,黨中央領導集體對巡視制度的調適達成了高度共識,為推動制度調適的需求轉化為實際行動奠定了基礎;“核心意識”的第二層含義在于黨中央領導集體是對全黨實行集中統一領導的核心,這是確保中央做出對巡視制度進行調適后能順利向下推行的基礎。作為一個管理著14億人口、擁有9千多萬名黨員的馬克思主義執政黨,維護中央權威和集中統一領導是中國共產黨執政的根本基石。黨中央做出的決策部署,黨內任何一級組織和干部都必須貫徹落實。當黨中央領導集體做出調適巡視制度的決策后,各級地方和部門黨委必須提高政治站位,擁護中央決策,支持配合巡視工作的開展與落實。十九大后,以習近平為核心的黨中央領導集體對巡視制度做出了新的部署,提出了深化政治巡視的新要求。各被巡視黨組織負責人均表示堅決擁護中央決定,服從巡視安排,把自覺接受和配合巡視監督視為深入踐行“四個意識”的具體行動,為巡視工作的順利開展提供了有力支持何韜:《被巡視黨組織:堅決擁護中央決定 自覺接受巡視監督》,《中國紀檢監察報》,2018年2月25日第4版。。

概而述之,對巡視制度的調適決策來自黨中央領導集體的高度共識,而巡視制度在全黨上下的順利推行則取決于全黨對領導集體做出的決策的擁護與執行,由此調適后的巡視制度才能發揮出最大的制度效能。

(三)調適的具體手段:對資源的整合和調配

制度調適需要有相應的資源作為支撐,中國共產黨對巡視制度的調適有賴于對各種資源的整合和調配。具體來說,中國共產黨憑借對傳統資源、政治資源和組織資源的合理調配與運用,實現了對巡視制度調適的決策目標。

首先在傳統制度資源的調配方面。本質上講,巡視制度屬于黨內的一種自我監督,但這一制度的核心運作邏輯一定程度上吸取了中國古代巡視的某些制度資源和因素。從結構上看,兩者都是自上而下并直屬中央的一種監察手段;從職能上來看,都可以巡視地方官員得失,懲治貪污腐敗,樹立中央權威。單一制的結構特征、相似的監督體制和相承的歷史文化,為黨內巡視制度借鑒和轉化古代巡視資源提供了基礎蔡文成:《傳承與創新:黨內巡視制度的歷史性資源及創造性轉化》,《理論與改革》,2020年第3期。。中國共產黨將傳統制度中的優秀因素與社會發展和執政黨治理有機整合,轉化生成了當前黨內巡視制度的監督獨立、監督權威和激勵相容三個有益原則苗永泉、方雷:《黨內巡視制度對傳統制度資源的創造性轉化》,《理論探討》,2016年第3期。。

其次,通過調動政治資源對巡視制度進行高位推動,賦予其強大的制度勢能。黨的十八大以來,黨中央把巡視作為加強黨內監督的戰略性制度安排,納入全面從嚴治黨的總體部署之中,通過推進巡視工作的理論與實踐創新,不斷賦予巡視制度強大的勢能。以習近平同志為核心的黨中央領導集體通過多次講話,表達對優化巡視制度、推進巡視工作的高度重視;隨著管黨治黨的不斷深化和巡視實踐的發展,黨中央少見地在短時期內兩次修訂巡視工作條例;在總結巡視工作經驗的基礎上,黨的十九大黨章修正案把巡視制度單列一條,修改充實為3款內容,并首次在黨章中增寫實現巡視全覆蓋,開展中央單位巡視、市縣巡察等內容《巡視制度單列一條 一屆任期內巡視全覆蓋寫入黨章》,https://www.ccdi.gov.cn/toutiao/201801/t20180126_162643.html,2021年5月12日訪問。,將實踐中得出的重要經驗以黨內根本大法的形式固定下來,成為全黨必須共同遵守的根本行為規范。在中央的高位推動下,黨內巡視制度成為了最具有權威性和推動力的監督樣態田啟戰:《新時代中國共產黨巡視制度的出場邏輯——基于制度有效性視角》,《湖湘論壇》,2020年第6期。。

此外,由于巡視制度的調適和推行涉及到多個環節,執政黨還需要調配組織資源以協調其他部門配合開展工作。在巡視工作找出問題線索后,需要將發現的問題移交給相關部門,因而與其他部門之間的銜接和配合對巡視制度的功效發揮尤為重要。自十八大以來,黨中央不僅對巡視制度本身做出優化,同時還調動紀檢、監察、司法、審計等相關部門進行全方位配合,組織制定了46項巡視工作配套制度,有效促進了部門之間的對接和成果共享,為依紀依規開展巡視扎牢了制度籠子《黨的十八大以來中央巡視工作綜述》,《人民日報》,2017年9月29日第1版。。通過全方位調動組織資源推進巡視制度與其他制度和部門之間的配合協作,也有利于巡視制度進一步嵌入中國共產黨的監察體系之中,推動黨內監察網絡的健全與完善。

五、總結與進一步探討

社會環境本身會隨著時代的發展而變化,這種變化會直接作用和影響到政黨的運行。具有強大適應性的執政黨會及時地感知到環境的變化,并對自身結構和制度做出相應調整,使得這些制度能夠更好地優化執政環境、服務于執政所需。自十八大以來,黨中央對巡視制度進行了多次關鍵的調適,使巡視制度在設計上更為精細化、運行上更為規范化、成效上更為強勢化,成為了當前黨內最為有效的反腐監察手段。

中國共產黨的執政歷程本身是一個在變化環境中持續進行自我調適的歷程,從政黨適應性的視角出發來分析和觀察巡視制度的變化具有新的啟發意義,即中國共產黨強大的調適能力為巡視制度的優化提供了基礎和條件:通過對環境變化的敏銳感知,掌握當下社會環境對反腐倡廉的強烈需求,形成制度調適的需求與動力;通過樹立核心意識,領導全黨上下團結一致,達成統一行動目標,保證巡視制度調適和推行的暢通;通過對各類資源的整合與調配,實現巡視制度的調適目標。基于對巡視制度的有效調適,中國共產黨不僅對外部環境的變化做出了有效的回應,同時制度調適的成效也能反向提高執政黨的適應能力,形成制度優化與政黨適應性相互促進的良性循環。

(責任編輯:張?震)