老廣州,新故事

李靜

廣州永慶坊特色文化商業步行街區。

“今嘢,飲佐茶未啊?”

清晨,陽光剛爬上恩寧路街邊的外墻,路兩旁老屋中走出的老街坊彼此問候。還沒開門的銅藝店已經開始了“叮當”聲,不遠處的永慶坊內依稀傳來粵劇吊嗓的咿咿呀呀,臘味店老板把燒鵝“哐”地扔上案板,各種聲音混雜一起,交織出活色生香的老廣州西關市井生活。

而只需走出200米,在地鐵黃沙站坐上一號線,向東行駛不過20多分鐘,從體育西路站出來,就是流光溢彩、摩天樓鱗次櫛比的天河體育中心,與廣州的新地標——“小蠻腰”隔江相望。

舊時的廣州,曾有“西關小姐,東山少爺”的俗語,體面氣派的東山、古典雍容的西關,這短短八個字,道盡老廣州的百年滄桑和風云變幻。這座唐宋時期即確立了傳統城市基本格局的千年商都,西部傳統文化積淀于明清時期,東部現代文化崛起于近現代,城市東西部氣質迥異,形成了特有的城市文化現象。在老城、古村落的修葺改造中,廣州也越來越摸索出一套重振老城街區活力、延續城市文脈的活化更新的獨特“微改造”模式。

2019年4月,廣州的城市更新新政《廣州市深入推進城市更新工作實施細則》出臺,要求舊村微改造注重歷史文化和自然生態保護。2021年7月,廣州市政府又在《廣州市城市更新條例(征求意見稿)》中明確,城市更新行動中嚴格控制大規模拆除,“微改造”兼顧文化傳承與產業更新。

作為社會文明的標志,城市是人之行為的塑造結果,反過來,又塑造人的行為。自唐代初年起就擔當外貿重鎮的廣州,作為一扇中國從未關上的門戶,醞釀出開放、包容且務實的獨特嶺南文化,它無所不在地改造這座古都,也浸潤于千年的城市變遷中。

永慶坊內的一家銅鋪。

航拍永慶坊歷史街區。本版圖/視覺中國

“微改造”活化城市記憶

86歲的中山大學中文系教授黃天驥是地道的老廣州,1935年出生時,他居住的那條如今被譽為“廣州最美老街”的恩寧路才建成4年。兒時的記憶中,寶源路、永慶坊離自己家不過幾百米,住著很多同學和親戚,他每天踩著麻石路,穿行于這些街巷,從這個門進去,七拐八拐,又從另一個門出來,瞬間穿越到另一條小巷。臨街的建筑不管是住宅還是商用,通常都是騎樓,連成一片,下雨也不需要帶傘。

1952年考上中山大學,黃天驥離開自幼生長的西關。但只要有空,他總會回來轉轉。幾個月前,他剛剛又專門前往西關,只為看看已經成為網紅區的永慶坊。布滿潮流店、咖啡館和熙攘人群的街區,當然已經不是他記憶中太婆婆、婆婆居住的小巷,但他又感覺熟悉。黃天驥對《中國新聞周刊》說,他不是學建筑的,并不特別清楚“微改造”的具體技術,他只是覺得,那些街區仿佛童年的伙伴,換個樣貌又出現在面前,靈魂并沒有變,“我一看到‘他,小時候見過的形象,就重現出來。”

也許,這就是2018年10月習近平總書記在廣州荔灣區永慶坊考察調研時所說的,“讓城市留下記憶,讓人們記住鄉愁”。

就在幾年前,“微改造”還是一個新詞。豎梁社創始人、永慶坊主創設計師宋剛在2015年剛接手永慶坊項目時,整個片區很多建筑已倒塌,人去樓空,野草叢生,下水系統糟糕,電線亂七八糟,社區臟亂破舊。那時,廣州已經提出在老城區做減量規劃,保護舊的街區肌理和傳統騎樓街,但如何探索出一套舊城更新的新路徑,尚無太多經驗可循。

既然不能“大拆大建”,宋剛最終為永慶坊保留了最初的規劃設計,老街形制、嶺南建筑民居空間肌理不變,強化整體風貌特色,讓“舊”和“新”有機結合。整體改造設計以修繕提升為主,而不是“保留”或“修復”的一刀切處理,他希望項目成為有城市生活,有充實業態的街區,而不是一味復古的空殼。

這樣一來,對設計和施工的考驗極大。在設計上,一戶一策,每棟房子單獨出圖紙,根據不同情況謹慎地甄別,進行對應性的改造,保持街區整體上的延續感。施工也需要反復商討,例如立面的修復,最終采用了清水磚墻砌筑的方法,并將原立面小心地保留下來,這必須邊拆除邊加固,有些地方甚至要一塊塊拆磚才能保證原有立面完好。街區里不為人注意的歷史細節,如雕花、鐵藝欄桿、木窗、趟櫳門等,設計團隊也在踏勘過程中一一拍照記錄,要求盡可能修復原貌。

老城的邊緣化本質上是城市生態的問題,不解決城市生活內容的困境還是于事無補,所以永慶坊改造不僅是變美變好,還要考慮商業方面的運營。宋剛和團隊早期對所有建筑進行評估時,就已經推演了每棟建筑適合的業態,進行布局。例如進深較深、靠里安靜的就做辦公,靠外、可達性強的就做商業,商業建筑的立面盡量把窗開大,做系列櫥窗去吸引人群。

要滿足眾多的設計需要并非設計團隊最頭大的事情,永慶坊改造最大的難點,在于要改造的單位只有70%~80%為公產,其他為私產。宋剛和團隊不但要設計方案,還需要進行大量協調、勸說。甚至常有街坊大爺、大媽來指揮他:“哎,你這樣設計不行,應該……”他記得,永慶坊一期需要出改造方案的房屋一共80棟,有些建筑由于情況復雜反復修改圖紙,甚至會改上數十版。“確實磨人,圖紙不斷變更,施工過程反復糾結調整。”宋剛對《中國新聞周刊》回憶。

如今,永慶坊作為廣州舊城改造的標桿項目,已成為國家非物質文化遺產街區。2021年10月,廣州永慶坊保護活化項目,獲得建筑領域大獎——中國建筑學會建筑設計獎。“微改造”一詞也從這里出發,為廣州乃至全國舊城中心區的更新活化提供了另外一種方式。

宋剛坦言,當年接下這個項目時,對所謂“微改造”的認知深度遠不及當下,對街區整體功能定位也還模糊,尚未有準確的把握,更沒有想到最終項目會被提升到這樣一個高度。但也正因如此,無先例可循的摸索和“無知者無畏”的率真使團隊作出很多極具創造性的開發,他們一方面對有歷史價值的舊房子修復、還原、加固,盡可能忠實地還原歷史面貌;另一方面也去粗存精,大膽引入現代業態需要的通透、開放、靈活、創意的元素。例如街區中央的共享中庭,宋剛將竹筒屋結合的位置徹底打開,引入新鮮空氣和陽光,這是對共享辦公群落的量身定制設計。

11月27日,廣州北京路及展出的歷史遺跡。攝影/姬東

新與舊的碰撞,曾引來業內專業人士的尖銳批評,認為新的理念破壞了古城原有的嶺南味道。但廣州的民眾很快接受了改造后的永慶坊,永慶坊也因此煥發了生命力。根據最初定位,永慶坊建成后引入辦公、配套公寓、教育等產業。但經過五年的發展,它的商戶越來越多元化,咖啡店、劇場、文創小店紛紛聚集到這里。無論什么時候來永慶坊,都隨處可見個性打扮的“文藝青年”,周末的夜晚更是人群絡繹不絕。

最難能可貴的,是在最后改造完的園區里,商業、文化活動應接不暇的同時,又無縫銜接著舍不得搬走的老街坊的日常生活。在年輕人排隊拍照的網紅咖啡館、日式飾品店旁邊甚至樓上,就是露臺曬著背心、襯褲的老住戶,再拐個彎,還有坐在家門口修鞋、修家具的老匠人,不為賺什么錢,只因在老街住了一輩子又有點手藝,不想閑著,也服務街坊鄰里。

文藝青年們尋找角度自拍,半掩門內正看電視的老人對咫尺外的熱鬧充耳不聞。不同的世界交織在一起,商業的喧嘩與市井生活的安閑,彼此包容、共生,這也使得永慶坊絕無人造布景或符號之感,而是散發真實的人情味與煙火氣。這看似奇特卻和諧的城市空間,似乎只有在廣州才會顯現,也只有在這里,才毫不違和。

千年商都的革新求變

向水而生、因水而興的廣州,曾是一座河道如巷的水城,直到上世紀70年代,廣州人仍習慣把穿城而過的珠江稱為“海”。

古時的廣州土著為“越”,廣州建城之始,似乎為明人歐大任《百越先賢志》中記載的春秋時代的“南武城”。那時的越人耕耘樹藝,漁海樵山,春秋戰國中原征伐不已時,廣州憑借五嶺屏障依然河清海晏,越民不僅身體強壯且講究生活質量,在廣州龍洞飛鵝嶺一帶,曾考古發現四千多年前裝飾用的玉環。

隨著秦始皇掃滅六國,公元前221年,秦派50萬大軍南下。在作戰人數和作戰經驗上,百越軍隊遠不及秦國大軍,但斷發文身的越人與秦軍鏖戰十年,使秦人遲遲踏不入百越之地。后秦軍主將趙佗和輯百越,團結越人首領,才逐漸得到了當地擁戴。嶺南納入了秦朝版圖后,來自中原的漢人源源不斷遷入當地,風俗文化南北融合。這些生猛驍勇的越人與謀求改變命運、舉家南遷的漢人在深層意識中具有共通之處,他們會通碰撞出了嶺南文化中最深層的基因——革新求變。

三元里抗英、黃花崗起義、廣州起義……近現代的廣州,又是中國革命的策源地。廣州市社會科學院城市文化研究所副所長柳立子對《中國新聞周刊》說,在中國大的主流文化中,也許嶺南文化不是那么凸顯,但每當中國在發展中遇到瓶頸,于關鍵的歷史節點上,嶺南文化或者說以廣州為核心的廣東人,就表現出他們強烈的探索精神和執行力,從近現代歷史中的關鍵事件到新中國成立后的改革開放,都是如此。

革新求變中,孕育著強大的開放與融合能力,這與廣州自古以來的商港地位密切相關,也影響了廣州的整個城市空間風貌。兩漢至六朝,廣州的商業尤其是海外貿易,已頗為活躍,對外貿易交往,從東南亞擴展至印度、斯里蘭卡和阿拉伯半島。唐代開始,廣州更進一步成為全國主要進出口口岸和世界著名的貿易港口城市,唐王朝在廣州設置了外貿管理官員市舶使,這是中國最早的外貿官員。如今黃埔至廟頭一帶是當年海外商船停泊的天然外港,城內珠江白鵝潭,則是中外商船停泊交易的深水內港,繁華熱鬧,稱盛一時。

《舊唐書》記載,光公元770年一年,就有四千多艘海船進出廣州港。對外貿易的繁盛,使海外商人云集唐代廣州,其數量多至十余萬,不少人定居于廣州,稱為住唐蕃人。廣州政府劃出城西(今光塔路)一帶,以河為界,專給住唐蕃人居住,稱為“蕃坊”。

宋朝之后,廣州將西邊的“蕃坊”與東部老城合并,且多次擴建,直至明朝嘉靖四十二年(1563),廣州城進行最后一次大規模擴建,城址東起今越秀路,西到今人民路,南達當時瀕臨珠江的今萬福路、太康路,北跨越秀山。至此,廣州城的規模最后定型。清代二百多年直至新中國成立前,廣州城的面積和規模始終保持原狀。

自古以來的口岸優勢直到清朝的“一口通商”,使廣州始終處于接受外來文化的前沿地帶,嶺南文化中兼容并包的吸納精神逐漸體現在城市空間建設和規劃中。其中最具代表性的建筑,就是騎樓。這種典型的外廊式建筑物,淵源最早可上溯到約2500年前的希臘“帕特農神廟”,后由英國殖民者帶進印度等南亞、東南亞國家,上世紀20年代,往來各地的廣州華僑將這種南洋的西方異質建筑文化帶回廣州。

粵派騎樓盡管是舶來品,卻因地制宜地進行了改良,廣州人把門廊擴大串通成沿街廊道,廊道上面是居家住宅,下面一邊向街敞開,另一邊是店面櫥窗,走在廊道下就可一眼看到店家的商品。外觀也融入了中國傳統建筑元素,比如墻體多為中式清水磚材料,其中最具中式建筑特色的,是西關大屋的獨特標識——滿洲窗——實木窗框嵌鑲黃綠相間或彩繪的一塊塊細小玻璃,頂部的山花挑檐也做成中國特色的柔和拱形頂。廣州人不留痕跡地把西方建筑與傳統結合起來,最終自成一體。

在中山大學中文系教授黃天驥眼中,騎樓就是廣州千年商都和嶺南文化多元兼容之特性的最生動注釋。就像廣東傳統小吃及第粥:“什么東西都放下去,那就好吃了。粥里面雞雜、牛雜、魚片,雜就是交融。不同的營養,不同的味道。”可以說,騎樓是廣州人在繼承與創新上的務實態度和學習智慧的物化,他們既不割裂傳統,又不死守傳統,從不用單一的標準去看待事物。這種開放而又理性務實的文化精神,始終伴隨著廣州的經濟社會變革。

上個世紀二三十年代,是騎樓興建的高峰期,黃天驥還記得,小時候聽家里的老人講,政府鼓勵興蓋騎樓。那時,走到中山四路“新以泰”店門口,一眼望過去,騎樓密密麻麻。在騎樓底下,孩童們彈棋、拍公仔紙、跳橡皮筋,成人“嘆茶”乘涼、開鋪做生意,翻風落雨時,人們都站在騎樓下避雨……那是老一輩“老廣”們鮮活的生活與記憶。

翻開一張老廣州地圖,在老城區約15平方公里的范圍里,曾密密麻麻分布著59條騎樓街路段,總長達40多公里,騎樓成了老廣州城市街景最顯著的特色。

位于廣州上下九步行街的老字號陶陶居。攝影/肖雄

也在這一時期,廣州城市發展重心漸漸東移。20世紀初,廣九鐵路動工,受過西方教育的設計、修建者聚集在東湖附近,他們喝咖啡、打網球,現代城市生活方式逐漸在城市東部留下印記。隨后,美國人在東山修建了第一座教堂,歸國華僑、教授、醫生、洋行買辦、高級從政人員、實業家等開明人士慢慢在周圍聚集,他們在原屬東山的新河浦路和龜崗大馬路一帶買地起房子,修建了眾多西洋別墅,例如陳公館、白云樓,廣州東部開始形成現代城市特征。同時由于城西商業密集,遍布與市民生活密切相關的商場、郵電大樓等建筑,當機場、醫院、大學這些需要大片地皮的現代城市產物出現時,也自然選擇了東部。

《商都往事:廣州城市歷史研究筆記》作者、廣州市規劃協會會長潘安對《中國新聞周刊》說,從民國時代起,廣州東部無論從生活情調、城市生態還是城市性格、功能,都越來越明顯地體現出現代都市特征,逐漸與西關地區形成不一樣的城市氣質。

嶺南文化包容開放的敘事邏輯

嶺南文化的兼容,不僅體現在對外,同樣體現在對內,它浸潤著一種世俗化的寬容。與其他文化相比,嶺南文化更加市井,但這種市井并非庸俗,而是因為較少受到約束,而更加隨意、自由,城市更能夠按照自己的意愿發展,老百姓也更關注自己的生活。

這使得廣州成為中國較早出現城市公共空間的城市。1884年,張之洞在廣州實學館的基礎上建立了中國最早的博物館。戊戌變法前,梁啟超和其他改良派一起建立了“萬木草堂書藏”,開啟了廣州近代圖書館事業的重要嘗試。

直達上世紀80年代改革開放前,廣州仍然保留一套自我敘事邏輯,新建了一些小尺度的輕松活潑的現代主義建筑,整個城市風貌并無大變。

真正的變化在改革開放之后,三千年未有的現代化大潮中,廣州也如同中國絕大多數城市一樣,沒有躲過機器轟鳴和高歌猛進。

例如民國期間興建有南洋花園別墅的東山梅花村,本被列入保護范圍,要求對核心區的二十幾棟小洋樓原樣保護,但最終迫于開發壓力,在上世紀90年代中期,梅花村被拆得只剩一座陳濟棠公館。

廣州上世紀末舊城改造所走過的彎路,其實也是國內眾多歷史文化名城的縮影。“由于整個社會對現代化片面的理解,很多人都認為高樓林立、車水馬龍、高架橋和大廣場才是城市繁榮的形象。改革開放前期,雖然我們的經濟快速發展,但是官員和老百姓的價值觀和審美還停留在貧困時代。”中國城市規劃設計研究院原院長李曉江對《中國新聞周刊》說,“事實上,大馬路是給車走的,小街巷才是給人用的。”

任何人都難以跳出自己所處的時代。回想那段歷史,曾在2003年至2007年擔任廣州市城市規劃局局長的潘安對《中國新聞周刊》感慨:“那個時代有那個時代的難處,在很多失敗的教訓中,我們終于明白了要怎樣建設自己的城市。當然,站在今天回頭去看,我們常想,如果當時能夠再高瞻遠矚一些該多好。”

廣州舊城改造對歷史文化的破壞在2000年前后有所遏制,城市重新確立“拉開格局,建設新區,保護名城”的發展戰略。2003年起,清華大學和廣東省規劃院的規劃師對廣州市展開全面的調研,對廣州兩千年文脈所在的歷史城區進行地毯式調查,并對光復南路等歷史街區進行仔細測繪,為全面保護規劃取得詳細資料,劃定了歷史城區的范圍,作為此后廣州歷史文化名城保護的重點和核心,并對古城輪廓、建筑高度都提出保護辦法。

2019年1月,廣州首個針對騎樓街保護的法規《廣州市騎樓街保護利用規劃》出臺時,摸清過廣州騎樓“家底”——傳統騎樓街總長度26.5公里。與上世紀30年代總長達40多公里相比,盡管騎樓損失了相當多,但也仍然保留了一半以上。

那些不愿離開故土的老住戶,未在城市建設時被強制搬離,很多古村落得以部分保留,也使城市具有了相當大的糾錯能力,“即便是因外部環境的影響,發展軌跡有所偏離,它也能夠在外力減弱后,很快地回到自己的軌道上。”廣州市城市規劃局前局長潘安說。

廣式生活的力量

走在廣州街巷,總是很容易找到城市生長的痕跡。老式竹筒屋并排而立,魚鱗狀瓦片里有嶺南傳統民居的韻律,簡易平房、商鋪乃至幼兒園、學校圍繞著它們,互相夾雜,再往外走,又是一個個新起的商住小區,與內環高架縱橫交錯。

粵劇《白蛇傳·情》。攝影/姬東

2019年6月8日,環境劇場“龍舟劇·祠堂版”《車陂龍舟最有戲》在廣州晴川蘇公祠上演。攝影/姬東

在廣州荔枝灣的一次“新西關·迎新年”活動上,小朋友現場進行粵劇臉譜制作體驗。攝影/肖雄

人們在廣州荔灣區的老字號餐飲店廣州酒家喝早茶。攝影/肖雄

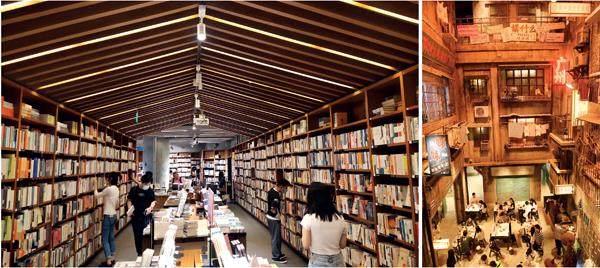

左圖:廣州方所書店。右圖:廣州網紅餐廳“超級文和友”。

2019年12月15日,第三屆廣州戶外藝術節“爵士與合唱的動感午后”演出活動開幕,廣州國際合唱團在廣州“城市客廳”花城廣場進行演出,吸引了大批市民和游客。本版攝影/姬東

“城市肌理混雜”,這是永慶坊主創設計師宋剛眼中的廣州。他用天津作為對照:同為歷史風貌豐富的大城市,天津整體秩序性強,顯示出強大的規劃性。相比之下,廣州市民文化發達,經濟活躍,城市建設的自發性、天然性十分顯著,更注重個人自身的需求和感受,而不是規矩和意義。

這與中國城市規劃設計研究院原院長李曉江對廣州的印象不謀而合,曾多次參與廣州城市發展規劃的他對廣州最突出的感受就是,“廣州就按自己的生活理念生存著”。生猛和淡定務實這兩種看似對立的特質,卻神奇地統一在廣州人的精神層面上。

市民文化發達,也幫助廣州在城市治理中逐漸摸索出了道路。2006年年底,恩寧路連片危破房改造作為廣州“中調”(東進、西聯、南拓、北優的中心城區發展指導方針)的首個舊城改造項目啟動,由于當時各界對歷史文化保護的認識還存在分歧,規劃方案始終未能確定。

2007年11月,建于1932年、地處恩寧路與寶華路交界處的金聲電影院因“消防未達標”無錢整改而歇業。之后幾經波折,在拆與不拆的爭議聲中,金聲電影院仍然于2010年3月被全部拆除,僅余牌樓。對很多老西關人而言,金聲電影院絕不僅僅是一座電影院,是由華僑集資建設的騎樓建筑,更承載著好幾代人的歡樂時光。

2011年6月,恩寧路改造規劃在廣州市規委會上全票通過,摒棄基本全拆思路,提出將通過保護騎樓、復建河涌等多種方式,實現對舊城區歷史文化的保護。此時,廣州也提出要在老城區做減量規劃,不再大拆大建。2015年3月,廣州市城市更新局正式掛牌成立,將“三舊”(舊城鎮、舊廠房、舊村莊)改造和統籌城鄉人居環境改善的職責一并納入,在國內屬首例。宋剛告訴《中國新聞周刊》,正是在這樣的背景下,才有了永慶坊的“微改造”試驗,并最終獲得成功。

2016年,廣州啟動老舊小區改造,繡花功夫的“微改造”全面鋪開,永慶坊模式被復制推廣。根據廣州市的統計,全市共有2831個老舊小區,總建筑面積約7000萬平方米。截至2020年5月底,廣州已累計完工老舊小區“微改造”項目323個,惠及4萬戶家庭、150萬人,3094萬平方米老建筑改頭換面。廣州統計局的民調顯示,81.5%的受訪市民認為老舊小區“微改造”提升了生活品質。

“落雨大,水浸街”曾是廣州街頭代代相傳的童謠,老村老街經過翻新改造,在整個市政、綠化、交通、消防都得到提升。從西關大屋中走出的黃天驥說,“老房子是要整治的,不但更安全,整個街區看上去都干凈整齊,連路面也變得平整。”修繕后的民居更加易于保留,它們不會再因“破舊”、“危房”之類的理由被拆掉,而正是這些民居,身上流淌著鮮活的歷史血液,取景框一般鎖住身后古舊長巷里的散淡風景人事,再變為土壤,滋養城市中年輕的活力。

如今黃天驥居住在與西關氣質迥然的中山大學附近,但他覺得騎樓并沒有遠離自己,尤其是近幾年,他注意到新起的寫字樓、商業中心,很多使用一樓大堂開放的格局,且與周邊的商業打通,“這不還是騎樓嗎?我們嶺南的風格沒有變啊。”

從2019年開始,廣州開始打造風雨連廊,這些廊道無縫連通了地鐵站、公交車站和附近的住宅小區、寫字樓。下地鐵站出來,即可沿著色彩斑斕的風雨連廊步行回家,一路免遭日曬風雨。在黃天驥眼中,這同樣是“騎樓”,是嶺南人的內在精神——“想出創新的方法,既要經商也方便大家生活,滿足人的需要”。

開放包容的廣州,既古老,又現代;既嶺南,也國際。在那些年輕的新區、新建筑里,流淌過千年歲月的嶺南文化換一個樣貌,仍然鮮活。而城市中最終留下來的不僅是建筑,還有鮮活的生活,以及它承載的傳統和文化。

在2020年9月份印發的《廣州市深化城市更新工作推進高質量發展的工作方案》中,明確了廣州城市改造的五個原則,即“人民城市為人民、高質量發展、生態保護優先、傳承保護歷史文化、依法依規”;而其城市改造的目標,除了“村村通地鐵”外,還要“村村學位足、村村大師作,”傳承歷史文脈,保持和延續歷史文化名城的傳統格局和風貌。

——以海口騎樓為例