新時(shí)期長三角城市群縣域交通發(fā)展戰(zhàn)略芻議

王進(jìn)坤

(江蘇省規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán),江蘇 南京 210036)

0 引言

新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略實(shí)施以來,我國進(jìn)入了以“城市群”為主體形態(tài)的城鎮(zhèn)化階段。以城市群、都市圈為依托,促進(jìn)大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、特色化發(fā)展,成為優(yōu)化城鎮(zhèn)空間布局的總基調(diào)。2018年,長三角區(qū)域一體化上升為國家戰(zhàn)略,“十四五”規(guī)劃也明確提出高水平建設(shè)長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)。其中,加快構(gòu)建多方式、多層次、多節(jié)點(diǎn)互聯(lián)互通的現(xiàn)代化綜合立體交通網(wǎng),是提升區(qū)域一體化水平的重要支撐。

在縣域經(jīng)濟(jì)板塊,長三角的縣級(jí)城市具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),不僅位于全國前列,也是長三角城市群整體規(guī)模和能級(jí)的重要組成部分。目前,長三角正處于建設(shè)“世界級(jí)城市群”的關(guān)鍵期,更高水平的區(qū)域一體化發(fā)展對(duì)廣大縣域經(jīng)濟(jì)體既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。尤其在交通領(lǐng)域,縣域城市在經(jīng)歷改革開放四十多年的快速發(fā)展之后,在新時(shí)期“生態(tài)綠色一體化發(fā)展”的總體要求下,正面臨新的戰(zhàn)略選擇。

1 當(dāng)前典型交通問題

改革開放以來,長三角縣域經(jīng)濟(jì)體的交通體系建設(shè)水平顯著提升,但與此同時(shí)也積累了一系列問題。這些共性問題與縣域經(jīng)濟(jì)體在新時(shí)期的發(fā)展要求不相適應(yīng),成為當(dāng)前縣域融入長三角區(qū)域一體化發(fā)展的主要障礙之一。

1.1 交通與國土空間協(xié)同不足

在新的國土空間規(guī)劃時(shí)代,城市發(fā)展從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向以存量更新為主。過去十年,長三角地區(qū)經(jīng)歷了快速城鎮(zhèn)化,目前常住人口城鎮(zhèn)化率已超過60%[1]。伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展,縣域經(jīng)濟(jì)體的城市規(guī)模快速擴(kuò)張,呈現(xiàn)較為明顯的粗放型、蔓延式增長,并帶動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施的大量超前建設(shè)。但是,新的國土空間總體規(guī)劃要求保護(hù)優(yōu)先,嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)紅線和永久基本農(nóng)田保護(hù)要求,嚴(yán)格劃定城鎮(zhèn)開發(fā)邊界,過去不斷突破城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模總量的發(fā)展模式已無法延續(xù)。延伸到交通領(lǐng)域,總體規(guī)劃要求各類點(diǎn)狀和線性交通設(shè)施與國土空間的“三區(qū)三線”劃定充分協(xié)調(diào),嚴(yán)格控制交通設(shè)施所占的建設(shè)用地指標(biāo),實(shí)現(xiàn)交通與空間的緊湊、集約、協(xié)同發(fā)展。

1.2 區(qū)域重大設(shè)施一體化較弱

在長三角三省一市多年來的合力推動(dòng)下,目前區(qū)域內(nèi)特大城市與大中城市的交通設(shè)施一體化水平已較高,特別是區(qū)域軌道交通與高速公路,均實(shí)現(xiàn)了較高的覆蓋率和聯(lián)通度。但是,隨著區(qū)域一體化向底層延伸,縣域中小城市也必須深度融入城市群、都市圈的分工協(xié)作。面對(duì)這一趨勢(shì),目前長三角縣域城市與周邊核心城市之間的交通設(shè)施一體化建設(shè)還有待深化,尤其在多層次軌道交通線網(wǎng)、開放式高快速路網(wǎng)絡(luò)、省市縣際公路聯(lián)通、區(qū)域機(jī)場(chǎng)群和港口群共建等方面,均需要進(jìn)一步強(qiáng)化。

1.3 交通發(fā)展模式“小汽車化”

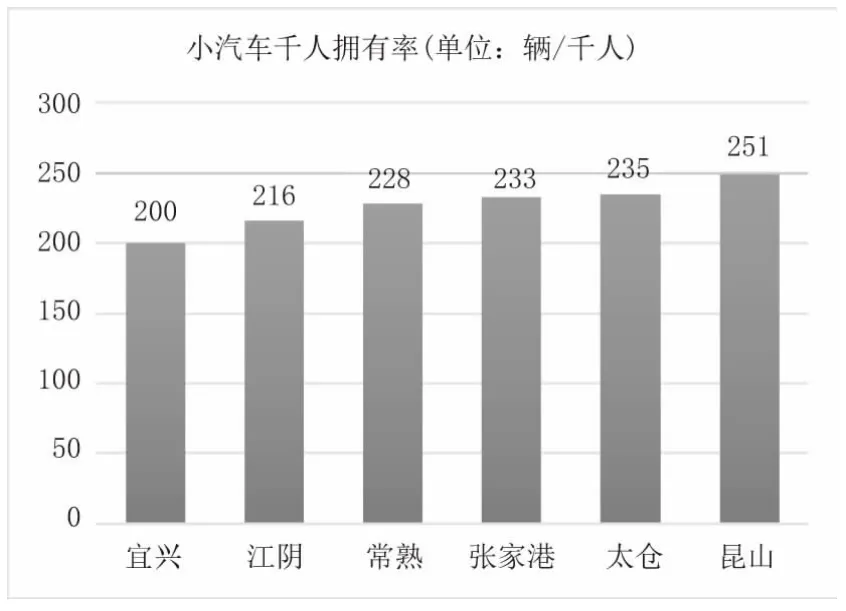

伴隨著經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,長三角縣域城市機(jī)動(dòng)化交通迅速增長,突出表現(xiàn)為私人小汽車保有量的爆發(fā)式增長。以蘇南發(fā)達(dá)縣市為例,近十年私人小汽車的年均增長率大多超過20%,小汽車人均擁有率普遍超過200 輛/千人(見圖1),接近戶均一輛的水平[2]。由此,長三角縣域城市的出行結(jié)構(gòu)模式在近十年間發(fā)生了較大變化,原有較可持續(xù)的“C 模式”(Cycling and Pedestrian oriented,慢行導(dǎo)向型)快速瓦解,并持續(xù)加速轉(zhuǎn)向“A 模式”(Automobile oriented,小汽車導(dǎo)向型)[3]。城市交通模式趨向“小汽車化”,與長三角“生態(tài)綠色”的發(fā)展基調(diào)存在較大沖突。

圖1 蘇南部分縣級(jí)城市私人小汽車擁有率

1.4 交通建設(shè)追求“大城市化”

在較為雄厚的公共財(cái)政支持下,長三角縣域中小城市的交通設(shè)施建設(shè)較為超前,部分發(fā)達(dá)縣市甚至追求設(shè)施規(guī)模和水平的“大城市化”。在增量時(shí)代,為支撐城市規(guī)模擴(kuò)張和機(jī)動(dòng)車高增長,部分縣市開始致力于構(gòu)建由快速軌道交通和快速路網(wǎng)組成的“雙快”體系。但是,在新時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展要求下,城市交通設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)兩個(gè)新趨勢(shì):一是要求從規(guī)模增長轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效,在生態(tài)環(huán)境承載力緊約束的條件下,選擇更加集約、高效、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展路徑;二是要求實(shí)現(xiàn)更高水平的“綠色、智慧”發(fā)展,將城市交通的建設(shè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向綠色交通和智慧交通體系的構(gòu)建,為國土空間的保護(hù)、開發(fā)提供有效支撐。

2 區(qū)域一體化驅(qū)動(dòng)的空間與交通要素變革

實(shí)施長三角一體化戰(zhàn)略,是我國深化改革,積極探索區(qū)域一體化發(fā)展的制度體系和路徑模式的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措。可以預(yù)見,隨著一體化的深度推進(jìn),長三角城市群將面臨各類發(fā)展要素的質(zhì)變,其中包括空間要素與交通要素。

2.1 空間要素變革

2.1.1 區(qū)域空間治理模式變革

城市群貫徹的治理方法是“協(xié)同”,即在已有的區(qū)劃內(nèi),空間結(jié)構(gòu)不變,行政邊界不動(dòng),重新組合,各個(gè)治理單位協(xié)力,提高治理的效果[4]。在“協(xié)同”理念下,城市群內(nèi)不同城市既有相對(duì)一致的愿景和治理目標(biāo),又有城市自身的發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、治理規(guī)則,群內(nèi)不同能級(jí)的城市具有明確的功能定位,通過高度專業(yè)化的分工與協(xié)作網(wǎng)絡(luò),形成區(qū)域競(jìng)合關(guān)系,相互依存。在空間上,城市群內(nèi)部總體趨于向核心城市集聚,形成相對(duì)穩(wěn)定的“核心層—緊密層—邊緣層”結(jié)構(gòu)。對(duì)縣域城市而言,根據(jù)“重力模型”的基本原理,圍繞與自己關(guān)系最為密切的核心城市,依托地理上的鄰近,交通互聯(lián)互通、空間相向發(fā)展,是優(yōu)化空間治理的基本范式。

2.1.2 縣域城鄉(xiāng)協(xié)作關(guān)系變革

在區(qū)域一體化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的雙重影響下,長三角縣域的城鄉(xiāng)關(guān)系也將實(shí)現(xiàn)更高水平的融合。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城鎮(zhèn)化水平較高,城鄉(xiāng)差距縮小,鄉(xiāng)村振興與特色鎮(zhèn)、特色村的建設(shè)進(jìn)一步提升鄉(xiāng)村吸引力,“農(nóng)民進(jìn)城”的動(dòng)力下降,催生新型城鄉(xiāng)關(guān)系。“城”的高水平公共服務(wù)與“鄉(xiāng)”的高密度生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相輔相成、互為吸引,促進(jìn)縣域乃至更大區(qū)域內(nèi)的全域、全要素聯(lián)動(dòng)發(fā)展,造就“城鄉(xiāng)生活全域化”,并要求交通組織與可達(dá)性提供相應(yīng)支撐。

2.2 交通要素變革

2.2.1 區(qū)域交通組織模式變革

長三角區(qū)域一體化致力于推動(dòng)域內(nèi)六大都市圈(上海大都市圈、南京都市圈、杭州都市圈、合肥都市圈、蘇錫常都市圈、寧波都市圈)實(shí)現(xiàn)同城化和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化的空間格局。在傳統(tǒng)的寧-滬-杭-甬“Z 字形”主通道建設(shè)基本成熟后,長三角城市群的區(qū)域交通格局開始從“點(diǎn)-軸支撐”向“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)”演化。在以核心城市為支撐的傳統(tǒng)“點(diǎn)-軸”體系基礎(chǔ)上,新興的南(北)沿江、通蘇嘉甬、鹽泰錫常宜、揚(yáng)鎮(zhèn)寧馬(宣)、滬蘇湖宣蕪、杭黃等跨江通道和區(qū)域次通道加速織補(bǔ)加密,區(qū)域交通組織逐步從“核心放射式”轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)均衡、互聯(lián)互通”(見圖2)。同時(shí),多層次軌道交通與“四網(wǎng)融合”支撐“軌道上的長三角”建設(shè),促進(jìn)了區(qū)域軌道向縣域城市延伸。總體而言,在區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程中,分布面廣的縣域城市成為最直接受益者,帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施能級(jí)提升與覆蓋廣度。

圖2 長三角城市群網(wǎng)絡(luò)化空間與交通格局[5]

2.2.2 交通時(shí)空可達(dá)圈層變革

在區(qū)域多層次軌道網(wǎng)和高(快)速路網(wǎng)的支撐下,長三角城市群將形成三個(gè)尺度的時(shí)空可達(dá)圈層。一是長三角“一日圈層”,以高鐵、城際等軌道網(wǎng)為支撐,覆蓋長三角全域主要城市,可實(shí)現(xiàn)商旅當(dāng)天往返;二是都市圈“緊密圈層”,圍繞六大都市圈核心城市與毗鄰縣域中小城市,構(gòu)筑城際鐵路、市域(郊)鐵路、高快路網(wǎng)、大中運(yùn)量快速公交等多層次網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)一小時(shí)點(diǎn)到點(diǎn)的“交通全要素同城化”;三是縣市域“城鄉(xiāng)一體化圈層”,在新型城鄉(xiāng)關(guān)系驅(qū)動(dòng)下,城鄉(xiāng)之間職住選擇更加自由,日常聯(lián)系與通勤聯(lián)系的需求界限模糊,城鄉(xiāng)交通體系趨于全域網(wǎng)絡(luò)化、高可達(dá)和均衡服務(wù),支撐一小時(shí)全域可達(dá)。

3 交通發(fā)展戰(zhàn)略與路徑選擇

在長三角區(qū)域一體化戰(zhàn)略下,每個(gè)縣域經(jīng)濟(jì)體都成為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)化空間格局的重要組成節(jié)點(diǎn)。其交通組織既要服從“生態(tài)綠色一體化發(fā)展”的總目標(biāo),也要支撐自身在區(qū)域競(jìng)合中保持優(yōu)勢(shì)、提升能級(jí)。因此,面向長三角創(chuàng)建“世界級(jí)城市群”的要求,縣域綜合交通發(fā)展必須找準(zhǔn)戰(zhàn)略對(duì)策、選擇合理路徑,在重構(gòu)城市群交通格局的進(jìn)程中,保持較強(qiáng)的參與度和影響力。

3.1 融入?yún)^(qū)域、借力突圍

基于縣域城市的能級(jí)、地位及其與核心城市的關(guān)系,其交通發(fā)展首要的是融入?yún)^(qū)域大通道、銜接區(qū)域大樞紐,借助核心城市的輻射帶動(dòng),穩(wěn)固提升交通區(qū)位,在縣域綜合立體交通網(wǎng)構(gòu)建中,做到“一個(gè)協(xié)同、三個(gè)共建”。

“一個(gè)協(xié)同”是指以“區(qū)域協(xié)同”為指導(dǎo)思想,在交通規(guī)劃、建設(shè)、管理及制度政策制定的過程中,將其作為重要前置性條件和衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。

“三個(gè)共建”是落實(shí)區(qū)域協(xié)同的具體對(duì)策。一是區(qū)域通道共建,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通;二是重大樞紐共建,實(shí)現(xiàn)互惠共享;三是體制機(jī)制共建,實(shí)現(xiàn)區(qū)域共治。通過“三個(gè)共建”,構(gòu)建多層次、多通道、多選擇、高效率、高便捷、高品質(zhì)的區(qū)域“開放式”綜合立體交通網(wǎng),提升重大樞紐的區(qū)域服務(wù)功能和銜接效率,推動(dòng)一體化制度創(chuàng)新,強(qiáng)化城市群內(nèi)點(diǎn)核之間的“集聚—輻射”效應(yīng),支撐縣域借力城市群,實(shí)現(xiàn)能級(jí)提升或躍遷。

3.2 統(tǒng)籌全域、引導(dǎo)集聚

為支撐長三角縣域“城鄉(xiāng)生活全域化”,滿足城鄉(xiāng)生產(chǎn)和生活全域、全要素流動(dòng)的出行需求,在綜合交通體系構(gòu)建中,必須貫徹“全域一體”的思維。一是構(gòu)建覆蓋全域的快速骨干公路網(wǎng),通過“提骨干、分功能、優(yōu)節(jié)點(diǎn)”等措施,將縣域公路網(wǎng)從“均質(zhì)化”轉(zhuǎn)向“快速化”,有效區(qū)分車流走廊與貨流走廊,提升節(jié)點(diǎn)聯(lián)通度與可達(dá)性。二是建立全域分級(jí)的城鄉(xiāng)客運(yùn)樞紐體系,加快推進(jìn)城鄉(xiāng)公交與城市公交整合發(fā)展。按照“分片整合”的思路,形成縣域“換乘樞紐-集散中心”雙層體系,以快速骨干公交支撐縣域主要城鎮(zhèn)發(fā)展軸。推進(jìn)公路、公交的全域一體和突出骨干、樞紐,目的在于引導(dǎo)城鄉(xiāng)空間集散,協(xié)調(diào)全域交通要素與國土空間“三區(qū)三線”的關(guān)系。

3.3 因城施策、補(bǔ)齊短板

歷經(jīng)近十年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的跨越式發(fā)展,目前長三角縣域城市大多已形成相對(duì)完整的綜合立體交通網(wǎng)。新時(shí)期,交通體系建設(shè)的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)整體“高質(zhì)量”。因此,今后一個(gè)時(shí)期的交通發(fā)展任務(wù)是在總體穩(wěn)定的宏觀框架之下,因城施策,找準(zhǔn)重點(diǎn)和短板,將工作重心放在精準(zhǔn)解決微觀而具體的交通問題上,強(qiáng)化對(duì)既有體系的修補(bǔ)完善,逐步補(bǔ)齊短板,邁向整體高質(zhì)量。特別是在城市建設(shè)轉(zhuǎn)向“存量更新”為主的背景下,更應(yīng)該結(jié)合城市更新集中力量破解城市交通發(fā)展的“老大難”問題,如核心區(qū)交通瓶頸、老城及老舊小區(qū)停車、常規(guī)公交與慢行復(fù)興等。

3.4 綠色智慧、精細(xì)管理

與長三角建設(shè)“世界級(jí)城市群”的目標(biāo)相匹配,未來縣域交通體系也應(yīng)具備示范引領(lǐng)水平。

一方面,服從“生態(tài)綠色一體化發(fā)展”的總目標(biāo),加快綠色交通與智慧交通建設(shè)。其中:綠色交通應(yīng)注重客、貨運(yùn)的同步綠色協(xié)調(diào)發(fā)展,大力推進(jìn)貨運(yùn)交通綠色化,發(fā)展多式聯(lián)運(yùn),引導(dǎo)貨運(yùn)“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”,構(gòu)建現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈體系;智慧交通應(yīng)注重基礎(chǔ)建設(shè)與頂層設(shè)計(jì),逐步建立覆蓋全域的多源交通大數(shù)據(jù)平臺(tái),豐富智慧交通應(yīng)用場(chǎng)景。

另一方面,結(jié)合城市更新,推進(jìn)交通精細(xì)化設(shè)計(jì)與人性化管理。通過片區(qū)綜合整治、街道設(shè)計(jì)、樞紐優(yōu)化、節(jié)點(diǎn)改善等中微觀層面的行動(dòng)計(jì)劃,逐步扭轉(zhuǎn)縣域交通“品質(zhì)不高、管理粗放”的狀況。

3.5 評(píng)估反思、動(dòng)態(tài)優(yōu)化

國土空間規(guī)劃要求按照“一年一體檢,五年一評(píng)估”的方式,建立城市體檢評(píng)估機(jī)制,未來的縣域交通發(fā)展也應(yīng)定期開展評(píng)估反思,實(shí)施動(dòng)態(tài)優(yōu)化。一方面要求縣域綜合交通發(fā)展的戰(zhàn)略、目標(biāo)、路徑、方案等保持相對(duì)穩(wěn)定,堅(jiān)持“一張藍(lán)圖干到底”;另一方面,應(yīng)參照城市體檢的評(píng)估規(guī)程,建立交通體檢評(píng)估機(jī)制,明確評(píng)估維度和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,逐年更新城市交通發(fā)展的底圖、底數(shù),開展多層次的交通設(shè)施存量評(píng)估與交通方案比選優(yōu)化,不斷夯實(shí)縣域交通支撐體系。

4 結(jié)語

在建設(shè)“世界級(jí)城市群”的進(jìn)程中,伴隨長三角城市群綜合競(jìng)爭力的提升,身處其中的縣域城市也必然發(fā)生全方位的質(zhì)變,包括綜合交通體系。但是,面對(duì)交通格局重構(gòu)的巨大演變,特別是深度一體化的整合驅(qū)動(dòng),縣域綜合交通的提質(zhì)增效既要堅(jiān)持“獨(dú)善其身”,更要追求“區(qū)域協(xié)同”,在發(fā)展中堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)、保持戰(zhàn)略定力、合理優(yōu)化路徑,才能在城市群的區(qū)域競(jìng)合中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)超越。