供給側結構性改革視域下我國馬產業發展路徑研究

黃萬勝 李要南* 張正祎

(1.天津體育學院社會體育與健康科學學院 天津 301617;2.武漢商學院體育學院·國際馬術學院 湖北武漢 430056)

供給側結構性改革的理論研究由來已久。第二次世界大戰后,凱恩斯主義占據了經濟學的統治地位,西方國家普遍采用凱恩斯的理論制訂經濟發展政策,對經濟發展進行需求管理,并取得了一定的效果。但凱恩斯主義一味地擴大需求,從而導致供給與需求失衡,造成物品價格和失業率飛速上升,經濟發展進入“滯漲”期,居民生活水平不斷下降,而此時盛行的凱恩斯經濟學已經無法解決當時的社會經濟發展問題,因此“凱恩斯”經濟學理論受到嚴重質疑,為了解決經濟發展陷入“滯漲”的問題,在此情形下以主張降稅、鼓勵生產的經濟學家阿瑟·拉弗為代表的“供給經濟學派”受到人們的關注,為當時的社會經濟發展提供了新的思路[1]。

改革開放40 年來,我國社會經濟發展一直依賴“投資”“消費”和“出口”三駕馬車拉動,“經濟發展新常態”背景下,傳統增長模式儼然無法適應新時期我國經濟高質量發展的需求。2015 年11 月10 日召開的中央財經領導小組第十一次會議上習近平總書記提出,要在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革,著力提高供給體系質量和效率,增強經濟持續增長動力,推動我國社會生產力水平實現整體躍升[2]。供給側結構性改革的提出為我國經濟社會發展指引了新方向,解決了制約我國經濟發展的結構性問題,推動了我國經濟轉型發展,提升了生產要素的供給水平和效率。2020年9月29日,農業農村部、國家體育總局聯合印發了《全國馬產業發展規劃(2020—2025 年)》(以下簡稱《規劃》),《規劃》提出:我國現代馬業到2025年要形成相對完備的現代化育種、高效養殖、診療保健、疫病防控、調教訓練、競賽表演、健身休閑、文化旅游、產品加工和產業服務等一、二、三產業融合發展體系。《規劃》的出臺正是基于當前我國馬產業供給水平不高、供給結構不合理、產品有效供給不足等問題而實施供給側結構性改革的深刻表現[3]。作為新興時尚休閑運動項目,近年來馬術逐漸擺脫“貴族運動”的烙印,并以其獨特的運動體驗走入普通人群中,釋放出巨大的社會經濟價值。因而,在我國經濟發展進入新常態化的情況下,大力推進馬術運動供給側結構性改革的研究,有利于我國體育產業的轉型升級,推動我國體育事業的高質量發展,對滿足人民群眾日益增長的美好生活需求具有重要的理論意義和實踐價值[4]。

1 我國馬產業供給側結構性改革的背景與內涵

自古以來,我國都是養馬大國,馬匹存欄量位居全球前列,但與其他馬產業發達國家相比我國馬產業發展還處于較為落后的狀態,市場還有待進一步挖掘。回望歷史,我國馬產業發展大致分為3個階段:第一階段是2008年以前的起步時期,馬術市場尚未開發;第二階段為2008—2015 年,借助北京奧運會契機及國家相關政策文件的頒布,我國馬術運動迎來發展高潮,馬產業的發展初具形態;第三階段為2016至今,隨著我國社會經濟的發展和人民群眾體育消費的增加,我國馬產業發展突飛猛進,俱樂部數量、從業人數、會員人數均得到快速增長,但快速發展的同時也暴露出區域發展不均衡及有效供給不足的問題。2020年發布的《規劃》指出,目前我國馬產業發展還存在市場規模較小開發尚不完善、產業生產方式整體落后、產業鏈之間的有機銜接不緊密、資源利用率較低的問題[3]。

推動馬產業供給側結構性改革可以降低我國馬產業發展過程中的無效供給,增加有效供給提升馬產業生產要素的供給水平,提高產業競爭力,推動馬產業與其他產業的融合發展,擴大產業規模。現階段,我國馬產業的發展要堅持資源在市場中的配置作用,以供給端為切入點,以結構性改革為抓手,推進馬產業發展,豐富馬產品的供給[5]。

新時期在黨和國家的高度關注下,我國體育事業的發展被賦予了新的時代內涵,體育事業不僅是中國夢的重要內容,還是我國綜合實力的體現。馬產業作為體育事業的重要組成部分,其發展不僅可以滿足廣大群眾的精神文化需求,還可以培育新的經濟增長點。

2 我國馬產業結構的發展現狀

馬產業結構指與馬產業發展相關的各個行業及馬產業內部各個生產部分之間的聯系及比例[6]。就目前我國馬產業發展現狀來看,我國馬產業外部結構主要指與馬產業相關的制造業、食品加工業及新聞出版業;馬產業內部結構指與馬產業發展緊密相關的產業部門,主要包括馬匹繁育、馬匹調教、馬術賽事、馬術培訓及馬匹拍賣等相關的企業主體,馬產業的結構由內部結構與外部結構共同構成,推動馬產業的發展[7]。

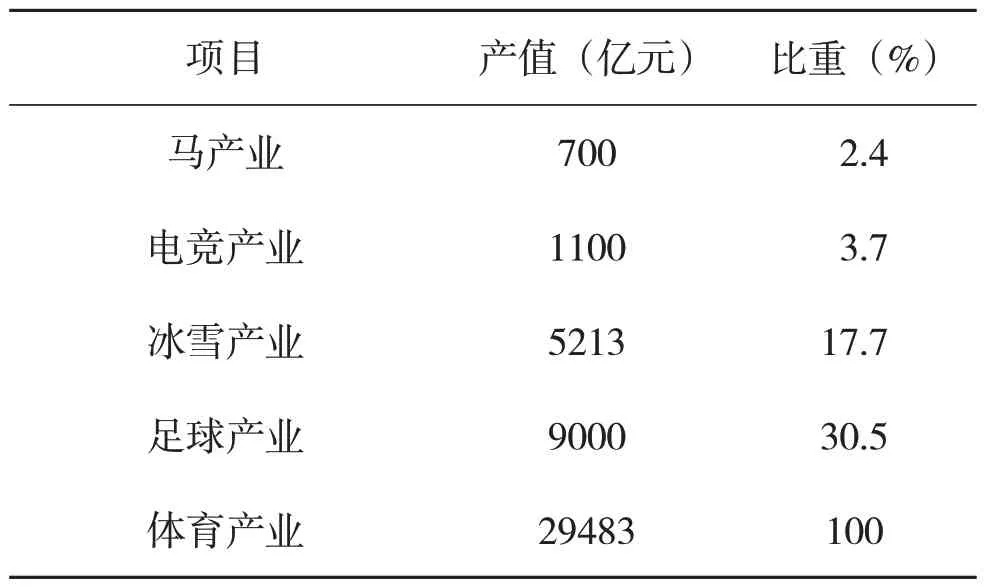

2.1 我國馬產業總產值

馬產業總產值即馬產業全產業鏈的產值總和,國家體育總局數據統計顯示,2019年我國馬產業、電競產業、冰雪產業及足球產業總產值分別為700億元、1100億元、5213億元和9000億元。2019年我國體育產業總產值為29483 億元,增加值為11248 億元[8]。馬產業、電競產業、冰雪產業及足球產業占體育產業總產值比重分別為2.4%、3.7%、17.7%、30.5%(見表1)。與其他新興體育產業及傳統體育產業相比,目前我國馬產業占體育產業比重較小,對體育產業的經濟貢獻率還較低(見表1)。在歐美等傳統馬業發達國家,馬產業更是其國家經濟發展中的重要組成部分,在美國馬產業已經成為支柱性產業,為美國提供超過140 萬個工作崗位,對經濟的貢獻率更是高于美國的電影業和家具制造業。馬產業也是澳大利亞的第三大產業,為澳大利亞提供的工作崗位位居其國內行業前五。我國具有悠久的馬文化歷史,但現階段我國馬產業總體規模還較小,馬產業市場開發還不夠完善,具有較大的發展空間。

表1 2019年各產業產值及比重

2.2 我國馬產業供給結構

馬產業供給結構主要衡量我國馬產業發展的主要著重點及產業供給水平和供給能力,為馬產業供給側結構性改革提供參考依據。目前,我國馬產業供給側主要包括運動馬匹的供給、馬產品的供給及相關設備的供給。從運動馬來說,馬產業供給主要是競賽馬匹和休閑騎乘的馬匹供應,主要包括馬制品的供給,有馬奶酒、馬肉及馬肉的深加工產品;馬術運動產品的供給,有休閑騎乘教學、速度賽馬賽事、馬球運動等其他形式的馬術運動及競技項目;馬文化產品的供給,有馬術教育培訓、與馬相關的影視制作、音樂制作及其他周邊產品的制作與銷售;馬旅游等其他形式的產品供給。相關設備的供給主要為馬鞍、馬衣、騎師服等運動裝備的設計、生產、制造及銷售。

具體來看,農業農村部數據顯示,2019年我國馬匹存欄量為367.1萬匹,占世界總存欄的6%,位居世界第5 位[3],而2005 年我國馬匹存欄量為740 萬匹,15 年時間我國馬匹存欄量銳減370萬匹,與我國馬匹銳減相反的是近年來隨著我國馬術運動的開展,競技水平的提高,我國馬匹進口數量逐年增加。《馬術》雜志調查數據顯示,2016—2018 年我國進口運動馬匹數量分別為1800匹、1630匹、2000匹[9],由于2017年國外出現馬流感疫情及政策的原因,2017 年進口馬匹數量呈一定程度的下降,但總體來看我國進口馬匹數量呈增長趨勢。大量馬匹的進口也從側面反映出我國本土馬匹競技能力不足,無法滿足高水平馬術競技運動,只能進行較低附加值的肉制品加工產業,而低附加值的地位又加劇了我國本土馬品種數量的進一步降低,從而使我國運動馬匹的供給處于較低水平,阻礙我國馬產業的高質量發展。

2.3 我國馬產業分布結構

馬產業分布結構指馬產業鏈內各產業部門的分布情況,馬產業的產業部門主要分為馬匹繁育訓練及競賽、馬匹運動裝備、馬飼料、場地建設和新聞媒體等部門。從產業部門分布情況來看,西北地區是我國主要的馬匹繁育基地,馬匹存欄量占全國總量的65%,華北和華東地區是我國主要的馬術運動競賽表演中心,特別是借助2022 年亞運會的舉辦,華東地區馬術競賽表演必將迎來新的發展。華中地區憑借著優越的地理位置及便利的交通,匯聚著我國主要的馬術運動裝備制造和馬糧生產部門,并具有一定的產業集群效應。馬產業的分布結構與我國馬產業的發展具有一定的協同效應,各地區憑借其優勢資源、勞動力、資本、政策、土地、技術等要素共同參與到我國馬產業鏈的發展之中[9-10]。

3 我國馬產業結構存在的問題

3.1 馬產業供需結構不合理

馬產業的供給結構,可以理解為馬產業鏈內部各產業部門之間的供應比例關系。現階段,我國馬產業供給結構與需求結構不合理,主要體現在馬產業的供給產品與服務不能滿足廣大人民群眾的馬術消費需求及馬產業自身的發展。雖然我國馬匹存欄量位居世界第五,但當前我國運動用馬主要還是依賴于進口馬匹,國產馬匹運動能力無法滿足國內馬術運動的需要,然而進口馬匹動輒百萬的身價給俱樂部乃至馬主造成了極大的經濟負擔,高昂的馬匹費用及其他成本造成目前我國馬術運動學習費用居高不下,這極大地阻礙了我國馬術運動的普及。在馬術運動產品供應方面,目前我國馬術運動以基礎教學為主,其占比超過76%,馬術賽事及休閑騎乘占比較小,可供選擇產品較為缺乏。從馬產業供給結構來看,馬產業內部存在運動用馬和馬裝備制造供給不足的問題;從需求結構來看,馬術運動服務供給產品種類較少,無法滿足多元化的馬術運動需求。如今,我國馬產業以實物型消費為主,觀賞性消費占比較少,馬產業還未發揮出其高附加值的屬性。馬產業供給與需求結構的不平衡,在一定程度上限制了我國馬產業的發展,制約了人民群眾美好生活的需求。

3.2 馬產業消費結構失衡

消費結構是指人們生活中各類消費支出在總支出費用中所占的比例[11]。馬產業消費結構主要由個人消費結構和部門消費結構組成。個人消費主要體現在購買馬術運動服務支出及馬術運動裝備支出。根據中國馬術網數據統計,2018 年上海市馬術俱樂部會員費用平均支出為52578.18 元,在馬術運動裝備平均支出為2100 元,會員費用占比超過96%。部門消費支出主要為馬匹采購、場地建設維護、人員工資支出等方面。2018 年,調查發現,我國馬術俱樂部平均占地為156.6畝,47.27%的俱樂部配套建設有室內馬術場地,馬術俱樂部會員人數平均為303 人。數據顯示,2017 年我國馬術俱樂部平均飼養馬匹數量為42匹,俱樂部年均銷售額為637 萬元[10],與馬術俱樂部巨大投入相對應的是俱樂部收入渠道較為單一,支出大于收入,俱樂部處于虧損狀態。我國馬產業消費結構的失衡其主要原因:一方面是我國馬產業起步較晚,馬術運動還未普及參與人數較少所導致;另一方面是我國社會經濟發展的水平,雖然我國目前已經實現全面小康社會,但居民的財富大多集中于房產、汽車等實物上,可供居民支配的現金并不充裕,從而導致我國馬產業發展較為緩慢。

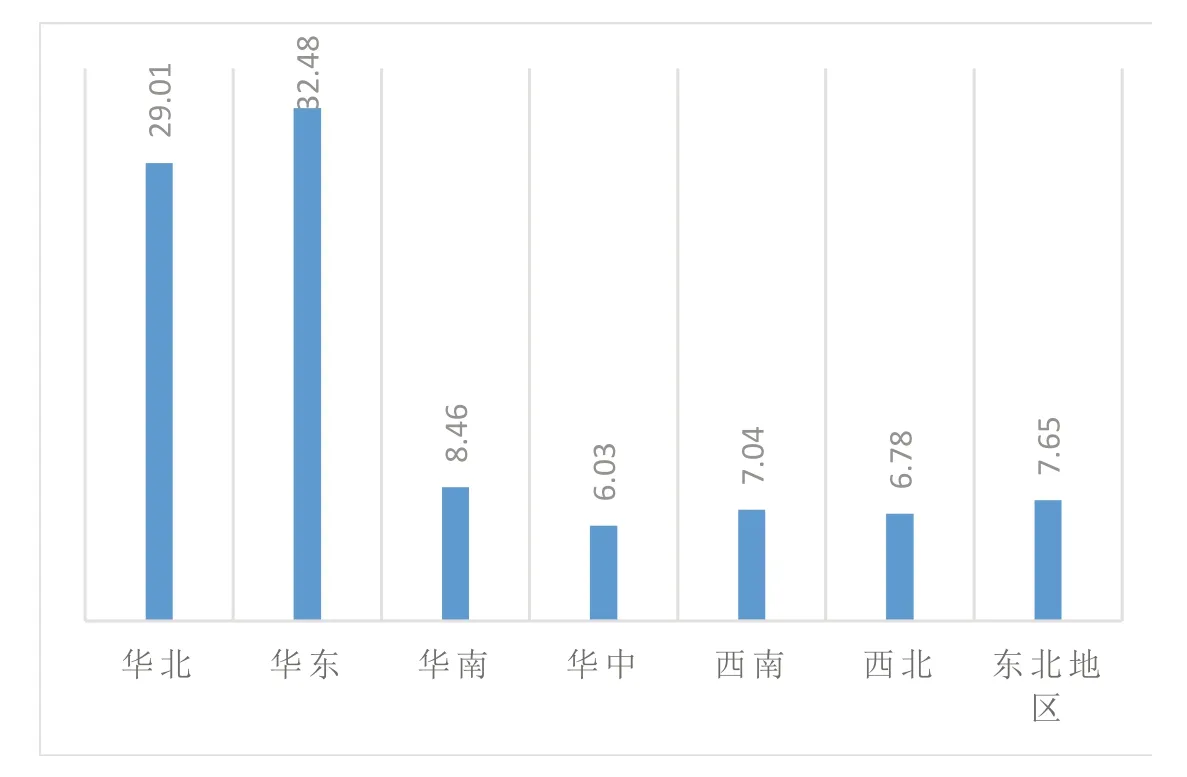

3.3 馬產業區域結構失衡

現代馬術運動起源于英國,最早在皇室中流行,因此被譽為“貴族運動”。馬術作為具有消費引領的高端休閑體育項目,對參與者具有一定的經濟要求,不像籃球和足球一樣適合大眾集體參與。我國馬產業經過近10 年的快速發展已初具規模,目前我國馬術俱樂部數量接近3000家,馬術愛好者人數突破10萬。但由于我國區域經濟發展水平不同,馬術俱樂部的分布從整體上看主要集中在華北和華東地區,其占比分別為29.09%和32.48%,這兩個區域馬術俱樂部數量占全國馬術俱樂部數量的60%以上(見圖1)。從局部來看,我國馬術俱樂部主要分布在區域經濟發展較好的一、二線城市,而其他城市馬術俱樂部較少,占比較低。通過對我國馬產業各要素的分析,目前我國馬產業結構存在很多問題,如馬匹選育飼養與馬術運動、體育健身、休閑旅游等利用環節缺乏有效銜接,產業之間沒有形成聯動。現階段,我國馬產業區域結構失衡有其歷史發展的原因,但主要原因是我國區域經濟發展水平和人口聚集度的差別。我國馬術俱樂部區域分的失衡導致了我國馬術產業整體供給不平衡的問題,主要表現為區域發展不協調,馬術運動產品的供給不能保證均衡性。

圖1 2019年我國馬術俱樂部區域分布情況

3.4 馬產業人才匱乏

隨著我國馬產業的快速發展,從事馬產業生產活動的企業迅速增加,馬產業專業人才匱乏問題逐漸凸顯。馬產業作為新興體育產業,在我國的發展時間并不長,但由于其產業門類橫跨一、二、三產業且工作種類繁多,隨著我國產業的升級發展,馬產業與其他產業融合又產生了新的種類[12],如馬術賽事組織與管理、馬保險經紀人等。據中國馬術網統計,目前我國馬產業專業人才缺口在10萬人以上,而現階段我國僅有武漢商學院、青島農大、內蒙農大等少數高校開設有馬術專業,現有高校馬術專業人才培養與市場需求間還有較大差距,供給與需求之間的不平衡,極大地限制了我國馬產業的高質量發展。

4 我國馬產業供給側結構性改革的實施路徑

4.1 堅持市場主導政策協同的發展理念

自2014年10月《國務院關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》發布以來,我國體育產業迎來了發展的黃金期,一系列政策的頒布助推了我國體育事業的發展,體育產業總產值穩步增長,占GDP比重逐年增加。我國馬術產業借助國家政策的東風迎來了快速發展,但現階段我國馬產業還存在產業結構不合理、市場機制不建全、政策制度不完善等問題。2013 年5月14日,國務院總理李克強在國務院機構職能轉變動員電視電話會議上指出,要處理好政府與市場、政府與社會的關系,把該放的權力放掉,把該管的事務管好,激發市場主體創造活力,增強經濟發展內生動力[13]。簡政放權就是要發揮市場在資源配置中的決定作用,充分發揮市場的自我調節能力。政府通過制定行業宏觀政策規范行業的發展,市場通過資源的分配調節激發市場的創造力和活力。我國馬產業的發展要堅持市場為主導政策為推手的發展理念,政府要積極推動馬產業用地制度的規劃制定,同時對馬匹繁育及相關制造業減免稅收,調動市場主體的積極性,培育馬產業相關龍頭企業,做大做強馬產業[14]。

4.2 優結構擴內需

馬產業結構的好壞直接決定著馬產業的產值。現階段,我國馬產業結構不盡合理,亟需減少無效供給擴大有效供給,培育馬術消費,不斷滿足大眾的馬術需求。轉變發展方式,因地制宜地積極開展群眾喜聞樂見的馬術運動產品,充分發揮民族地域特色,開展具有民族色彩的馬文化產品[15]。2016 年7 月,國家體育總局發布《體育產業發展“十三五”規劃》指出,“十三五”時期,伴隨著供給側結構性改革的不斷深入、科技革命和產業變革的不斷發展及“健康中國”戰略的逐步實施,中國體育需求將從低水平、單一化向多層次、多元化擴展,體育消費方式將從實物型消費向參與型和觀賞型消費擴展,體育產業將從追求規模向提高質量和競爭力擴展[16]。因此,我國馬產業發展要擴大馬術競賽表演供給數量和質量,積極培育具有中國特色的馬術競賽表演項目,增加馬術觀賞型賽事的供給種類和數量,擴大馬術消費市場,使其成為我國體育事業的重要組成部分。優結構擴內需要堅持國內外聯動的方式,國內要轉變發展模式,以高質量的供給為主導,充分發掘馬產業的附加值,同時還要引進國外優質的種公馬和賽事IP,提升我國馬產業的發展動能。

4.3 科技賦能走創新驅動之路

黨的十八大明確提出“科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,必須擺在國家發展全局的核心位置”,我國馬產業的發展要走中國特色創新之路,要符合我國馬產業的發展現狀。馬產業供給側結構性改革,要以創新驅動的主導,通過運用“互聯網+”、大數據、5G和區塊鏈技術,創新馬產業的發展方式,借助科技的力量提升我國馬產業的發展水平[17]。例如,在馬匹血統登記方面,可以借助區塊鏈公開、透明、不易更改的特性,以此保證馬匹血統登記的準確性;在馬匹培育方面,可以借助我國相關高校的科研力量優化培育我國本土馬品種;在賽事轉播方面,可以運用5G技術,開發出沉浸式的轉播系統,增加觀賽的體驗感。在科技賦能的支撐下,運用互聯網技術使馬產業與其他產業融合發展,從而煥發出多元的馬產品形態,以此滿足人民群眾多元化的體育消費需求。

4.4 以人為本教育先行

人才是我國馬產業創新發展的第一生產力。當前,我國馬產業專業人才極其匱乏,培育馬產業的高素質人才,是現階段我國馬產業發展的重中之重。隨著我國進入老齡化社會和人口紅利的消失,馬產業專業人才的培養就顯得尤為重要[12]。目前,我國馬產業專業人才需求為10萬左右,專業人才的匱乏是導致我國馬產業發展較為緩慢的重要原因之一。培養馬產業專業人才首先要在政策上進行改革,教育部要鼓勵有條件的院校開展馬術專業,培養高素質的專業人才。其次,要建立健全馬行業專業人才職稱等級評定機制,鼓勵專業人才深造發展。最后,要充分發揮市場的調節機制,讓市場在人力資源配置中起主導作用,做到“人盡其才”讓人才在市場中充分發揮其自身的價值。

5 結語

新中國成立70 余年來,借助我國經濟的騰飛發展,我國馬產業迎來黃金發展時期,在經濟發展進入新常態的情況下,馬產業供給側結構性改革是產業發展的需求,也是時代的必然。馬產業實施供給側結構性改革,不僅可以優化我國馬產業供給結構和水平,推動我國馬產業的高質量發展,為我國培育新的經濟增長點,同時還順應了我國創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。馬產業供給側結構性改革要以人才為中心,堅持市場在資源配置中的決定性作用,走創新驅動的發展路徑,通過運用互聯網技術使馬產業與其他產業融合發展,突破制約我國馬產業發展的瓶頸,豐富我國馬產業產品的供給,讓人民群眾共享我國馬產業發展的紅利,滿足人民群眾日益增長的體育文化需求。