青少年久坐少動行為及改善方法

李秋利

(廣州醫科大學體育部 廣東廣州 511436)

隨著社會經濟的發展,人工智能的廣泛應用,人們的生活和工作條件發生很大的改變。人們在日常生活中的久坐少動行為越來越普遍。相關研究表明,久坐少動行為易導致心血管病、肥胖、高血壓、抑郁、焦慮以及肌肉和骨骼虛弱等慢性身體和心理疾病的風險增加[1]。也有研究報道,久坐少動也是一種獨立的健康風險因素,可導致死亡率增加49%[2]。據國外研究報道,基于對2001—2016 年間146 個國家和地區約160 余萬名11~17 歲青少年學生的調查數據顯示,81%的受調查對象沒有達到世衛組織“每天至少運動一小時”的建議要求[3]。由于這些情況在兒童和青少年中發生率并不普遍,因此對身體活動缺乏引起的青少年健康風險的關注沒那么突出。然而,越來越多的證據表明,越來越多的成年慢性病的發病時間都有提前的趨勢[4]。此外,最近的流行病學數據顯示,年輕人中2型糖尿病和肥胖癥的發病率都顯著增加。這些增長與整個兒童和青少年時期久坐少動、活動缺乏的行為是一致的[5]。因此,近年來,人們對青少年兒童缺乏運動的關注已經上升到了空前高度。當代的年輕人越來越喜歡久坐少動,體重越來越重,這一趨勢的后果是非常嚴重的。

“久坐少動”這一詞語來源于拉丁語sedere,為“坐”的意思。其他文獻研究中還有“TV viewing”“sitting”等詞語與其意思相近,在國內有“靜坐”“久坐”“久坐不動”等不同的釋義。目前,久坐少動尚無統一明確的定義,不同研究者的表述不一樣。比較統一的觀點是指在不同時間、不同地點進行的低強度活動的久坐少動行為。其具有以下相關特性:在清醒時進行的包括坐、躺在內的安靜行為;包括看電視、玩電子產品、閱讀等靜止的特定行為;能量消耗很低。

1 研究對象和方法

1.1 研究對象

按照隨機抽樣的原則,選取廣州市城區17~18 歲在校正常發育的高三學生1000人。簽署知情同意書,填寫相應的基本信息和《焦慮程度量表(SAS)》并且收集該批學生本年度體質測試標準的數據,作為該文的研究對象。經過一系列的篩選,共選出200個有效樣本,其中男生100 名,女生100 名。鍛煉時長小于等于30min的人數和大于30min的人數各100人,見表1。

表1 研究對象基本信息(n=200)

1.2 研究方法

1.2.1 問卷調査法

對篩選出的200 名學生該年度體質測試標準的數據進行收集,以問卷的形式讓學生填寫相應的基本信息和《焦慮程度量表(SAS)》,該文使用的《SAS量表》是成熟的心理學量,已經過信效度檢驗。在調査問卷填寫前,統一講解填寫要點,并現場指導,檢査確保每份問卷數據無缺、無誤、無疑后,方能結束該部分測試。

1.2.2 數理統計法

該文測試所得數據利用SPSS 26.0 專業數據統計軟件進行統計學處理,對各組間數據釆用單因素方差分析和卡方檢驗進行處理。

2 研究結果

2.1 運動時長與焦慮

從表2 中可知,運動時長和焦慮程度卡方獨立性檢驗結果:P=0.028<0.05,表明研究對象每天運動時長小于等于30min 和大于30min 與焦慮程度之間存在顯著差異,其中每天鍛煉時間較長的學生焦慮程度偏高的人數少于鍛煉時間較短的學生,每天鍛煉時間較長焦慮程度正常學生數量多于鍛煉時間較短的學生。

表2 運動時長-焦慮程度卡方檢驗結果

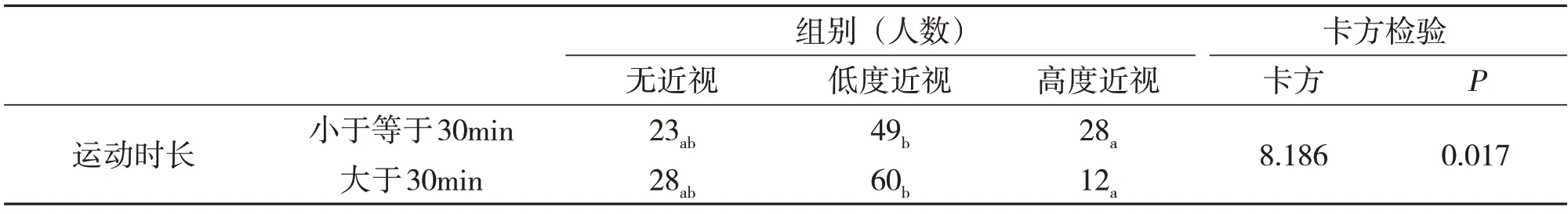

2.2 運動時長與視力

從表3可知運動時長和學生視力卡方獨立性檢驗結果,P=0.017<0.05,表明研究對象每天運動時長小于等于30min 和大于30min 與學生視力之間存在顯著差異。低度近視下標為b,高度近視下表為a,表明低度近視的人數和高度近視的人數之間存在顯著差異。進一步分析可知,低度近視下標為b,高度近視下表為a,無近視組下標為ab,表明無近視的人數與低度近視和高度近視的人數之間無顯著差異。每天鍛煉時間較長的學生無近視和低度近視的人數多于鍛煉時間較短的學生,每天鍛煉時間較長的高度近視學生人數少于鍛煉時間較短的學生。

表3 運動時長-視力卡方檢驗結果

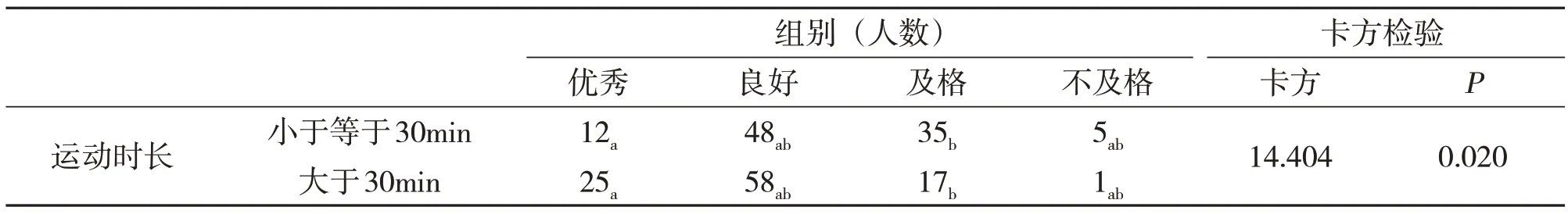

2.3 運動時長與體質測試

從表4中可知運動時長和學生體質測試成績卡方獨立性檢驗結果,P=0.020<0.05,表明研究對象每天運動時長小于等于30min 和大于30min 與學生體質測試成績之間存在顯著差異。其中,體質測試成績優秀下標為a和及格的人數的下標為b,表明體質測試成績優秀的人數和體質測試成績為及格的人數之間存在顯著差異。進一步分析可知,體質測試成績優秀下標為a和及格的人數下標為b,體質測試成績為良好人數下標為ab,體質測試成績不及格下標ab,表明體質測試成績優秀和及格的人數與良好和不及格的人數之間無顯著差異。每天鍛煉時間較長的學生體質測試優秀、良好和不及格的人數高于鍛煉時間較短的學生,每天鍛煉時間較長體質測試成績為及格學生人數少于鍛煉時間較短的學生。

表4 運動時長-體質測試成績卡方檢驗結果

3 討論與分析

3.1 增加患慢性疾病的風險

慢性病作為現代社會一種常見疾病,成為現代社會的致命殺手,據2018年最新的國家衛生計生委統計數據發布,慢性病導致的死亡人數已占到全國總死亡人數的86.6%,超過八成。高血壓、高血脂、心臟病、糖尿病、癌癥等都是慢性病的成員[6]。有調查數據指出,現代社會患慢性疾病有越來越年輕化的趨勢,一些以往在中老年人群中多發的疾病已經越來越多地常見于青年人群。發病趨勢年輕化,生活方式是元兇——久坐少動與不健康飲食是主要原因。久坐少動行為直接導致青少年兒童體質下降、體重增加,國家衛計委2018 年的統計顯示,我國青少年兒童的肥胖率已經超16%[6]。青少年肥胖大大增加兒童高血脂、高血壓、糖尿病的患病風險。肥胖的危害不容小覷,一定要教育和幫助青少年樹立健康的運動和生活習慣,從而遠離疾病,防患未然。

3.2 容易產生心理健康問題

科學證明,必要的身體活動對頭腦的發育有不可估量的促進作用,絕不是“體力活動就是肢體發達”那么簡單。日常的身體活動使心跳加快,血流加快,使大腦獲得更加多的營養補給,構成大腦的腦細胞只有接受更多的刺激,才能增強傳遞信息的功能[7]。當青少年長時間處于久坐少動的比較安靜的身體狀態時,大腦容易缺乏營養供應,也容易導致代謝物不能及時排出,代謝物在大腦堆積,容易導致人體出現疲勞、精神狀態變差,理解力、記憶力下降,導致學習效率低下等情況[8]。經常參加運動及身體活動的青少年,身體活動大腦皮層的興奮性,當神經通過運動興奮誘導,人的抗負荷能力也能增強。有研究表明,經常參加運動可以促進孩子智力水平的發展,增強抗壓能力,提高學習效率。當前,很多青少年兒童,因為每天久坐少動時間過長,加上家長也不重視體育運動,對身體活動一直不重視。長期久坐少動,不但影響身體健康,往往也容易形成悲觀消極的情緒,久而久之,也就容易形成心理問題。

3.3 影響成年后的健康狀況

當前大部分青少年學生的體力活動主要方式是學校的體育課,而體育課經常受天氣、場地器械、文化課考試而被取消,導致青少年學生課內的體育鍛煉都無法保證。在課外,學生的部分時間也被課后作業、課外輔導班以及看電視、玩電游等占據,這些活動都是靜坐少動的。研究證實,青少年時期缺乏運動,將嚴重影響到骨骼的生長發育,進而影響身體發育[9]。幼年時期不好的生活習慣也容易帶到成年期。久坐少動習慣一旦養成,很難在成年后再改變[10]。所以,在青少年早期就應該對久坐少動行為進行必要的干預,培養學生運動的樂趣和養成自覺鍛煉的行為習慣。

4 建議

4.1 加強政策干預

國家的教育方針是五育并舉,要求德、智、體、美、勞全面發展,現在是偏重德智,輕體美勞。尤其是在當前名校學位緊張、升學壓力大的情況下,家長和學生的重心都在文化學習上。為了改善青少年久坐少動行為,政府及教育部門就需要實施相關政策干預,好的政策出臺能起到正向的引導作用,是改善青少運動的強力推手。這種基于政策層面的干預久坐行為能有效地促進青少年的身體活動,同時也要落實監督問責制,政府相關部門出臺了很多相關制度,由于監督落實的力度太小,沒有真正落實問責制,很多制度都形同虛設,效果打折。只要把這兩個環節抓好了,改善青少年的久坐少動行為才能從根本上得到改變。

4.2 加強學校干預

學校的良好運動氛圍也對青少年形成良好的身體活動行為有重要作用。朝氣蓬勃的校園環境、完善的體育場地和設施、快樂有趣的體育課堂、豐富多樣的體育比賽等都是非常重要的影響因素。這些因素會直接影響學生的久坐少動行為[11]。另外,校內建筑物、綠化等的設計,也不同程度地對學生身體活動的參與度產生影響。體育教師應該積極備課,正面鼓勵,寓教于樂,激發學生自主參與的意識,結合青少年好動好奇的身心特點,在課堂內容部分加入游戲元素等進行調動,鼓勵學生把體育課上所學延伸到課外活動練習中。同時,學校可以定期對青少年開展健康講座,多舉辦各類比賽,各種體育活動,盡可能多地讓青少年學生參加戶外活動,從而達到減少久坐少動行為的目的。

4.3 加強家庭干預

加強家庭干預主要指基于家庭環境父母和家人的正向引導及干預久坐少動行為。長期久坐少動容易造成青少年身心健康的不良發展,從而造成青少年戶外活動時間減少,不能體驗到運動的樂趣和與同伴交往的快樂,健康的生活方式和行為習慣難以形成。研究表明,絕大多數家庭干預能有效地減少受試者的久坐少動行為時間[12]。父母是孩子的第一任老師。家長應從小給孩子灌輸運動的思想,樹立其健康的意識,鼓勵他們從小熱愛運動。同時,家長能給青少年以正確示范,家長自己喜歡運動,家庭形成一種良好的運動氛圍,對于青少年改善久坐少動行為有一定程度的幫助。家長要干預青少年屏幕前久坐時間。過度觀看電視節目、長期使用電腦以及過多玩電子游戲等,家長要進行干預,盡量控制孩子長時間久坐少動的行為,功課學習累了要提醒學生走動一下,在家進行適量運動。

4.4 加強社區干預

影響青少年久坐少動的社區干預越來越受政府和社會各界的關注,社區環境對青少年久坐少動行為產生直接的影響,但社區環境對社會支持及青少年個體心理的各個變量因素產生影響,并通過這些變量因素對青少年校外身體活動積極性產生間接影響。社區是青少年成長和生活的重要環境,青少年幾乎每天都生活在此,都要接觸到,社區的設施條件、安全性及活動的組織等都會對青少年久坐少動行為的改善產生正面的影響。社區經常舉辦適合青少年參與的各種體育競賽活動、家庭趣味運動會等,能給青少年提供更多的校外身體活動的機會,減少青少年學生課外的久坐少動時間,這對青少年養成良好的身體活動行為起到積極的作用。社區的運動場以及周邊人行道、綠化等環境的設計都要考慮有利于促進青少年身體活動行為。

5 結語

每個階層的社會人口學特征可以為目標人群提供初步的建議,不同階層的青少年可能需要不同類型的運動干預措施和手段。非常需要及時、正確的干預措施和政策,以促進青少年積極的生活方式,減少其久坐少動行為,避免青少年產生亞健康。如果在行為穩定性相對較低的青少年兒童發展時期實施針對干預措施,將起到很好的改善作用。因此,需要針對青少年采取早期干預措施,以降低其久坐少動行為。這種干預如果成功,將產生長期的影響,會使青少年在以后的成長中獲得更大的收益。