資產(chǎn)證券化對銀行同業(yè)拆借的影響研究

敬志勇 趙蓉

(上海師范大學商學院,上海 200234)

一、引言

創(chuàng)造流動性是銀行機構(gòu)的一個核心專業(yè)功能,發(fā)達的同業(yè)拆借市場是銀行機構(gòu)充分創(chuàng)造流動性的一個重要保障。同業(yè)拆借利率不僅有效調(diào)節(jié)流動性在不同交易主體之間的分配,形成了銀行同業(yè)間流動性風險共擔機制(Hachem and Song,2021)[7],成為總體市場流動性松緊的貨幣政策參考依據(jù),也是測算流動性創(chuàng)造成本的一個主要參考變量。盡管高頻同業(yè)拆借使流動性在金融機構(gòu)間實現(xiàn)快速低成本交易,但外部沖擊可能在同業(yè)交易網(wǎng)絡的特定交易或機構(gòu)節(jié)點切入,損害交易效率,并通過同業(yè)市場網(wǎng)絡擴散、放大,通過鏈式反應演化為系統(tǒng)性銀行危機(馬君潞等,2007)[23],而中國大型國有銀行可能成為流動性沖擊的承接主體,具有引發(fā)銀行業(yè)系統(tǒng)風險的可能性(劉志洋,2020)[22]。銀行間市場的同業(yè)拆借具有順周期特征,容易加大流動性風險的集聚,提高銀行對同業(yè)拆借利率的敏感性(施勇,2020)[25],高杠桿操作、期限錯配增強了金融機構(gòu)之間的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性和內(nèi)在脆弱性(肖崎和阮健濃,2014)[30],過度依賴同業(yè)拆借可能提高銀行間關(guān)聯(lián)和資產(chǎn)同質(zhì)化程度,使銀行容易遭遇危機的同步性沖擊(陳國進等,2021)[15],同業(yè)拆借的多層嵌套使存款類金融機構(gòu)間聯(lián)系緊密,增強風險傳染性(Mistrulli,2011;項后軍和曾琪,2019)[10][14]。推進資產(chǎn)證券化試點,可以實現(xiàn)同業(yè)非標業(yè)務的標準化,提升同業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)的透明度,降低同業(yè)業(yè)務風險。

作為一種重要的金融創(chuàng)新,信貸資產(chǎn)證券化交易通過“破產(chǎn)隔離”“真實出售”,將信貸資產(chǎn)以公允價值轉(zhuǎn)移出表,既可能優(yōu)化流動性管理工具箱,也具有重要的流動性風險信號功能。商業(yè)銀行主動利用具有創(chuàng)新特質(zhì)的信貸資產(chǎn)證券化進行流動性轉(zhuǎn)換,降低銀行對公眾存款變動的敏感性,有利于流動性資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,也會因信貸資產(chǎn)出表而放松信貸標準,導致銀行機構(gòu)承受更高的信用風險(Nadauld and Sherlund,2013)[11],通過同業(yè)渠道的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡而引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。次貸危機后,各國對信貸資產(chǎn)證券化行為進行了重新審視和規(guī)范,為創(chuàng)新流動性管理設定了相應的信用標準,為保障信貸資產(chǎn)證券化的市場價值創(chuàng)造了條件。信貸資產(chǎn)證券化為商業(yè)銀行避免過度同業(yè)拆借提供了新選擇,為提高商業(yè)銀行安全、防范系統(tǒng)性金融風險提供了可能。

2021年中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行負債質(zhì)量管理辦法》,試圖扭轉(zhuǎn)過度依賴同業(yè)拆借等短期批發(fā)融資具有的不穩(wěn)定性引發(fā)的銀行機構(gòu)安全問題。依托較完善的銀行間市場機制,同業(yè)拆借已成為中國商業(yè)銀行機構(gòu)從負債端管理流動性的一種重要常規(guī)工具,而信貸資產(chǎn)證券化成為部分銀行從資產(chǎn)端管理流動性的一種創(chuàng)新方式。與同業(yè)拆借相比,信貸資產(chǎn)證券化具有明顯的外生性特征,能通過流動性需求管理對其同業(yè)拆借行為產(chǎn)生影響,對于優(yōu)化銀行負債結(jié)構(gòu)、改善負債質(zhì)量、保障金融機構(gòu)安全、維護銀行間市場穩(wěn)定運行和降低系統(tǒng)性金融風險具有明顯的理論和實踐價值。

現(xiàn)有文獻強調(diào)證券化對商業(yè)銀行風險承擔水平和盈利能力的影響,強調(diào)證券化對商業(yè)銀行經(jīng)營結(jié)果(財務業(yè)績)的影響。與現(xiàn)有相關(guān)文獻相比,本文更強調(diào)證券化對商業(yè)銀行流動性管理行為(同業(yè)拆借)的影響,是對現(xiàn)有相關(guān)研究的一個補充。本文的主要研究貢獻包括:(1)流動性風險預期約束下商業(yè)銀行積極導入具有較高金融創(chuàng)新特征的信貸資產(chǎn)證券化技術(shù),對同業(yè)拆借具有一定的替代性,有利于減少商業(yè)銀行對同業(yè)拆借的依賴,能在一定程度優(yōu)化負債結(jié)構(gòu),提高負債質(zhì)量;(2)在流動性創(chuàng)造效率約束下,信貸資產(chǎn)證券化使部分風險資產(chǎn)出表,在一定程度有助于減少風險加權(quán)資產(chǎn),增加超額貸款損失準備,提高資本充足水平,降低流動性創(chuàng)造能力,減少因期限錯配產(chǎn)生流動性缺口,避免在超信用水平下使用同業(yè)拆借;同樣,部分風險資產(chǎn)出表會使商業(yè)銀行有資金持有流動性好的國債、政策性金融債和其他高等級債券,為質(zhì)押式回購融資提供合格質(zhì)押品,在一定范圍內(nèi)通過質(zhì)押式回購對同業(yè)拆借產(chǎn)生替代,減少同業(yè)拆借對銀行信用的侵蝕。因此,資本充足和證券投資在信貸資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借影響中發(fā)揮了中介效應。

二、研究假設

(一)信貸資產(chǎn)證券化對銀行同業(yè)拆借的替代效應

商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務擴張對銀行流動性管理存在影響。同業(yè)拆借能夠有效規(guī)避存貸比、貸款規(guī)模等限制,產(chǎn)生了貨幣政策的“水床效應”(Haan and Sterk,2011;王玨和李叢文,2015;Nelson et al.,2018)[6][29][12],激勵了同業(yè)拆借業(yè)務的發(fā)展(孫勇,2014)[26],擴充了銀行流動性來源,改變了傳統(tǒng)的經(jīng)營模式和盈利方式,顯著促進了盈利增長,優(yōu)化資產(chǎn)流動性結(jié)構(gòu),降低風險承擔(李佳,2020;鄒曉梅等,2015)[20][16]。但同業(yè)拆借業(yè)務比重的提高加大銀行流動性風險(潘彬等,2018;周再清等,2017)[24][28],降低流動性創(chuàng)造能力(侯曉輝等,2019)[19],降低經(jīng)營穩(wěn)定性(高蓓等,2016)[17],銀行間的強關(guān)聯(lián)還可能加劇金融風險傳染(Mistrulli,2011;陳國進等,2021)[10][15],促使中國人民銀行制定了《同業(yè)拆借管理辦法》對中資商業(yè)銀行實現(xiàn)限額管理,最高拆入限額不超過各項存款余額的8%。信貸資產(chǎn)證券化可能改善銀行放貸的流動性約束條件(Loutskina and Strahan,2009)[9],為規(guī)避流動性錯配引發(fā)過度同業(yè)拆借風險提供了可能。在不改變銀行負債結(jié)構(gòu)的條件下,信貸資產(chǎn)證券化使本應持有至到期的信貸資產(chǎn)按計劃、低成本實現(xiàn)了流動性轉(zhuǎn)換,一定程度上緩解了資產(chǎn)流動性供給不足產(chǎn)生的壓力,成為改善銀行流動性狀況的創(chuàng)新平臺(Farruggio and Uhde,2015)[4]。信貸資產(chǎn)證券化推動了銀行機構(gòu)參與資本市場的深度,在資產(chǎn)規(guī)模不變的條件下可以將原本持有至到期、缺乏流動性的信貸資產(chǎn)與現(xiàn)金之間實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換,緩解期限錯配產(chǎn)生的流動性風險(Jiangli and Pritsker,2008)[8],在一定程度降低存款波動產(chǎn)生流動性沖擊的敏感性,有助于緩解流動性測試面臨的管理壓力,為改善流動性創(chuàng)造能力提供了新機會。信貸資產(chǎn)證券化技術(shù)水平日漸成熟,利用最新數(shù)據(jù)分析工具,可以更準確地預測信貸資產(chǎn)及其組合預期收益的概率分布,并能夠利用金融工程技術(shù)按照市場投資者的個性化風險偏好設計結(jié)構(gòu)化金融工具,不僅擴大了證券化對象的范圍,而且盡可能滿足市場投資者避險需求,大大便利了非標信貸資產(chǎn)向標準化證券轉(zhuǎn)換,從資產(chǎn)方有效改善銀行資產(chǎn)負債期限錯配的常規(guī)水平,甚至壓低流動性缺口的極端水平,從常規(guī)到壓力條件下流動性管理效率的提高減弱了從負債方管理流動性的壓力,減少同業(yè)拆借的使用,有利于維護銀行的貨幣市場聲譽,為應對流動性沖擊積累信用基礎和交易優(yōu)勢。因此,本文提出了研究假設:

H1:流動性風險預期約束下信貸資產(chǎn)證券化將減少銀行同業(yè)拆借的使用。

(二)信貸資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的影響機制

公眾存款使商業(yè)銀行具有更有效的流動性對沖能力,而較高的資本充足率要求銀行從流動性強的存款轉(zhuǎn)向缺乏流動性的股權(quán)資本,容易出現(xiàn)較高資本充足率降低流動性創(chuàng)造能力,損害銀行的特許經(jīng)營權(quán)價值(Gorton and Winton,2017)[5]。存款人依據(jù)合同具有的擠兌權(quán)利,能夠有效減弱銀行流動性管理低效問題,在加劇金融脆弱性的同時激勵銀行實現(xiàn)最大的流動性創(chuàng)造;而資本持有者沒有擠兌權(quán)利,限制其向銀行提供資金的意愿,從而減少流動性創(chuàng)造能力(Diamond and Rajan,2000)[2]。只要銀行擁有充分多的存款人,在資本充足約束下流動性創(chuàng)造形成的資產(chǎn)負債期限錯配引致流動性風險和流動性需求。在總資產(chǎn)和資本水平一定的條件下,只要滿足資本市場無摩擦條件(即不存在交易成本),信貸資產(chǎn)的證券化可以維持資產(chǎn)規(guī)模不變,從資產(chǎn)端將有風險貸款資產(chǎn)出表,在一定程度上減少風險加權(quán)資產(chǎn)水平,相應貸款損失準備的超額部分可以補充二級資本,在一級資本不變條件下實現(xiàn)資本充足率的提高,減少銀行流動性創(chuàng)造能力(Gorton and Winton,2017)[5],降低期限錯配,減少流動性需求,從而減少同業(yè)拆借需求。因此,銀行資本充足水平是信貸資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的一種影響機制。基于上述分析,本文提出了研究假設:

H2:流動性創(chuàng)造效率要求商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化通過資本充足負向影響同業(yè)拆借。

為了從混業(yè)經(jīng)營中獲得潛在的協(xié)同效應或資本市場收益,商業(yè)銀行利用專業(yè)優(yōu)勢從單純收取利息向獲取買賣價差收益的業(yè)務模式轉(zhuǎn)變(Abbassi et al.,2016)[1],并在次貸危機期間廣泛參與證券投資交易(Shleifer and Vishny,2010)[13]。盡管能從危機拋售(firesold securities)中接盤證券獲利,但容易減少信貸供給(Diamond and Rajan,2011)[3],降低流動性創(chuàng)造能力。改善銀行資產(chǎn)流動性有利于滿足新版巴塞爾協(xié)議流動性風險監(jiān)管要求,強化基于業(yè)務和機構(gòu)安全的流動性監(jiān)測(李明輝等,2016)[21],優(yōu)化了資產(chǎn)的流動性結(jié)構(gòu),積累了商業(yè)銀行可參與銀行間市場質(zhì)押式回購的標準證券儲備,豐富了商業(yè)銀行流動性來源的多樣性。信貸資產(chǎn)證券化能夠通過信貸資產(chǎn)出表優(yōu)化資產(chǎn)流動性結(jié)構(gòu),將信貸資產(chǎn)證券化現(xiàn)金收入依法投資于流動性強的國債、政策性金融債和高等級債券等固定收益類工具,可以獲得必要的安全投資收益,減少過度持有流動性產(chǎn)生的機會成本。更重要的是,銀行可以將流動性好的固定收益類工具充當合格質(zhì)押品,以質(zhì)押式回購方式從資金供給更加廣泛但要求提供合格質(zhì)押品的交易對手獲得期限和金額更加靈活的流動性,為了確保銀行承接流動性沖擊所產(chǎn)生的財務風險可控,質(zhì)押式回購對完全依賴銀行信用的同業(yè)拆借產(chǎn)生一定替代。因此,銀行持有金融投資是信貸資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的一種影響機制。基于上述分析,本文提出研究假設:

H3:流動性創(chuàng)造效率要求銀行資產(chǎn)證券化通過金融資產(chǎn)投資負向影響同業(yè)拆借。

三、樣本選擇與研究設計

(一)研究樣本

2012年下半年中國重啟了資產(chǎn)證券化業(yè)務,在此之前僅有8家銀行累積發(fā)行14單證券化產(chǎn)品,規(guī)模小且不連續(xù),可實證研究的樣本基礎不充分。考慮到本文主要圍繞銀行是否開展證券化業(yè)務進行分析討論,為確保所有樣本均存在信貸資產(chǎn)證券化代理變量的變動,納入2011年沒有任何發(fā)行記錄的樣本,最終選取2011―2020年中國38家A股上市銀行為研究樣本,分析信貸資產(chǎn)證券化對銀行同業(yè)拆借的影響。本文使用的樣本數(shù)據(jù)來源于Wind數(shù)據(jù)庫、同花順數(shù)據(jù)庫以及商業(yè)銀行年度報告。本文對所有連續(xù)變量1%和99%分位點進行縮尾處理,獲得368個有效研究樣本。

(二)研究設計

1.研究模型

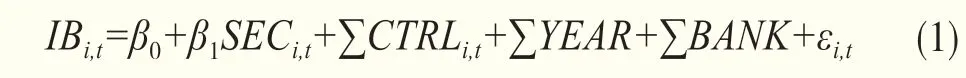

為了檢驗假設1,本文構(gòu)建基準模型(1)研究證券化對上市銀行同業(yè)拆借的影響:

其中,IBi,t代表銀行i在第t年的同業(yè)拆借,SECi,t為資產(chǎn)證券化,是模型(1)的主要解釋變量,CTRLi,t為包含銀行特征和環(huán)境特征的控制變量,YEAR和BANK分別表示年份效應與個體效應,εi,t為隨機誤差項。

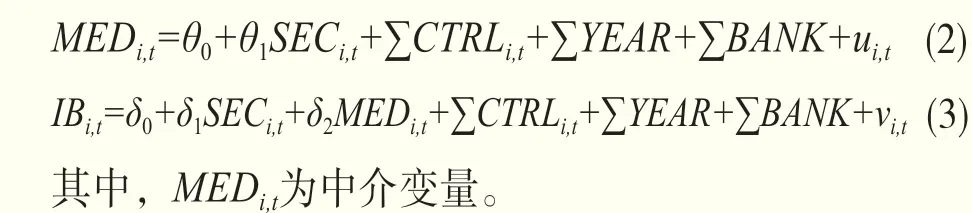

為了檢驗假設2和假設3,在基準模型(1)基礎上,本文建立中介效應模型(2)和模型(3)考察資產(chǎn)證券化是否通過資本充足率、銀行金融投資影響同業(yè)拆借:

2.研究變量

(1)被解釋變量

同業(yè)拆借(IB)作為商業(yè)銀行管理流動性風險的一種重要低成本策略,對商業(yè)銀行清償能力提出了極高要求,需要向場外市場交易對手充分展示其還款能力,以獲得低成本拆借利率。研究證券化是否能夠?qū)ν瑯I(yè)拆借產(chǎn)生一定的緩釋作用是本文的主要內(nèi)容。參照施勇(2020)[25]的研究,選取拆入資金(元)作為本文的被解釋變量。由于個別銀行存在拆入資金為零現(xiàn)象,為避免樣本損失和異方差問題,對其處理如下:IB=ln(拆入資金+1)。

(2)核心解釋變量

本文從三方面進行資產(chǎn)證券化(SEC)界定:①虛擬變量(Secdum),即商業(yè)銀行i在t時期發(fā)行了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品取值為1,否則為0;②發(fā)行頻率(Seclv),即商業(yè)銀行i在t時期發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的次數(shù);③發(fā)行程度(Secext),即商業(yè)銀行i在t時期發(fā)行資產(chǎn)證券化規(guī)模的對數(shù)。虛擬變量(Secdum)是最常用的代理變量,參加基準模型分析,發(fā)行頻率(Seclv)與發(fā)行程度(Secext)用于穩(wěn)健性檢驗。

(3)中介變量

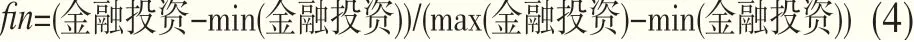

根據(jù)研究假設的理論分析,本文選取銀行資本充足率(car)和金融資產(chǎn)(fin)考察資產(chǎn)證券化對銀行同業(yè)拆借的微觀傳導路徑。資本充足率作為衡量商業(yè)銀行特定條件下是否具有充分的資本儲備應對信用風險、市場風險等主要風險,信貸資產(chǎn)證券化行為可能揭示商業(yè)銀行是否有能力利用金融市場直接修正資產(chǎn)組合實現(xiàn)流動性與盈利性的平衡,因而維護其同業(yè)拆借的功能,有利于避免過度使用同業(yè)拆借控制流動性風險的效果,因而資本充足能夠發(fā)揮連接證券化與同業(yè)拆借的中介效應功能;商業(yè)銀行持有的證券投資以國債、金融債和高等級公司債為主,此類證券不僅具有發(fā)達的二級市場,是商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金的一個重要來源,具有替代銀行過度同業(yè)拆借的能力,而信貸資產(chǎn)作為銀行持有至到期的非證券資產(chǎn),是固化流動性、獲取專業(yè)比較優(yōu)勢收益的重要資產(chǎn)類別,將其證券化能夠通過金融證券資產(chǎn)的提高向市場傳遞流動性改善的信息,同樣維護了銀行同業(yè)拆借,因而金融證券投資具有連接證券化與同業(yè)拆借的中介效應功能。其中,銀行金融投資包括交易性金融資產(chǎn)、以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資。為消除單位不一致對回歸結(jié)果的影響,對銀行金融投資進行歸一化處理,其計算公式為:

(4)控制變量

為控制遺漏變量造成的偏誤,基準模型和中介效應模型加入了影響銀行同業(yè)拆借的控制變量,代表銀行特征和宏觀經(jīng)濟特征,控制核心解釋變量以外的其他影響銀行流動性管理的常見因素。參照郭曄等(2018)[18]、侯曉輝等(2019)[19]、李佳(2020)[20]等的研究,本文選取代表銀行特征的控制變量包括:貸存比(ldr)、貸款占比(loan)、存款占比(dep)、成本收入比(cir)、銀行規(guī)模(size)、凈資產(chǎn)收益率(roe);選取隔夜同業(yè)拆借利率(Shibor)和廣義貨幣增長率(M2)為宏觀流動性代理變量。其中貸存比(ldr)主要用于衡量銀行流動性創(chuàng)造效率,凈資產(chǎn)收益率(roe)和廣義貨幣增長率(M2)用于穩(wěn)健性檢驗。

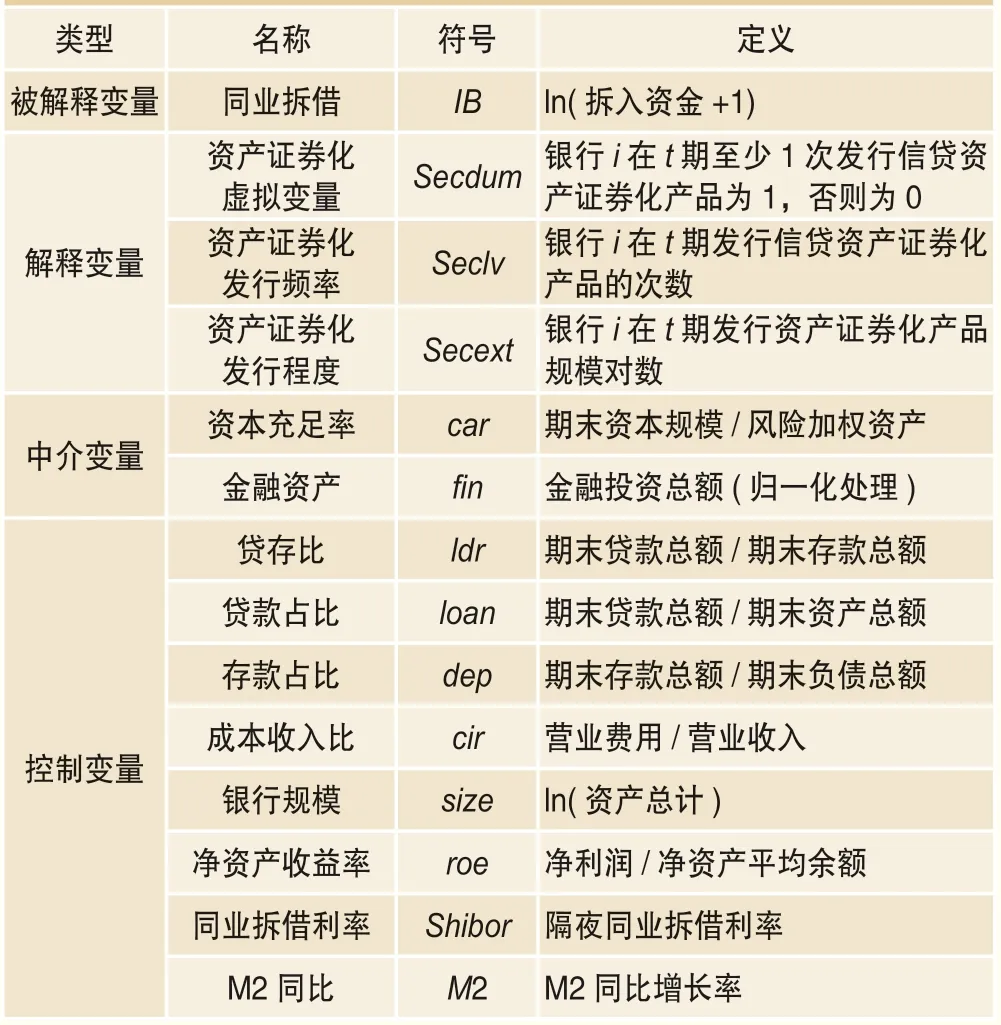

變量定義如表1所示。

表1 主要變量定義

四、實證結(jié)果與分析

(一)描述性統(tǒng)計

本文利用上述樣本對主要研究變量的描述性統(tǒng)計見表2。銀行層面上除同業(yè)拆借、資產(chǎn)證券化代理變量和銀行規(guī)模外,其他變量均為百分數(shù),各變量都覆蓋了較高和較低的數(shù)值區(qū)間,能夠充分反映不同銀行的特征。

表2 主要變量描述性統(tǒng)計結(jié)果

(二)基準模型實證結(jié)果分析

1.基準模型回歸結(jié)果

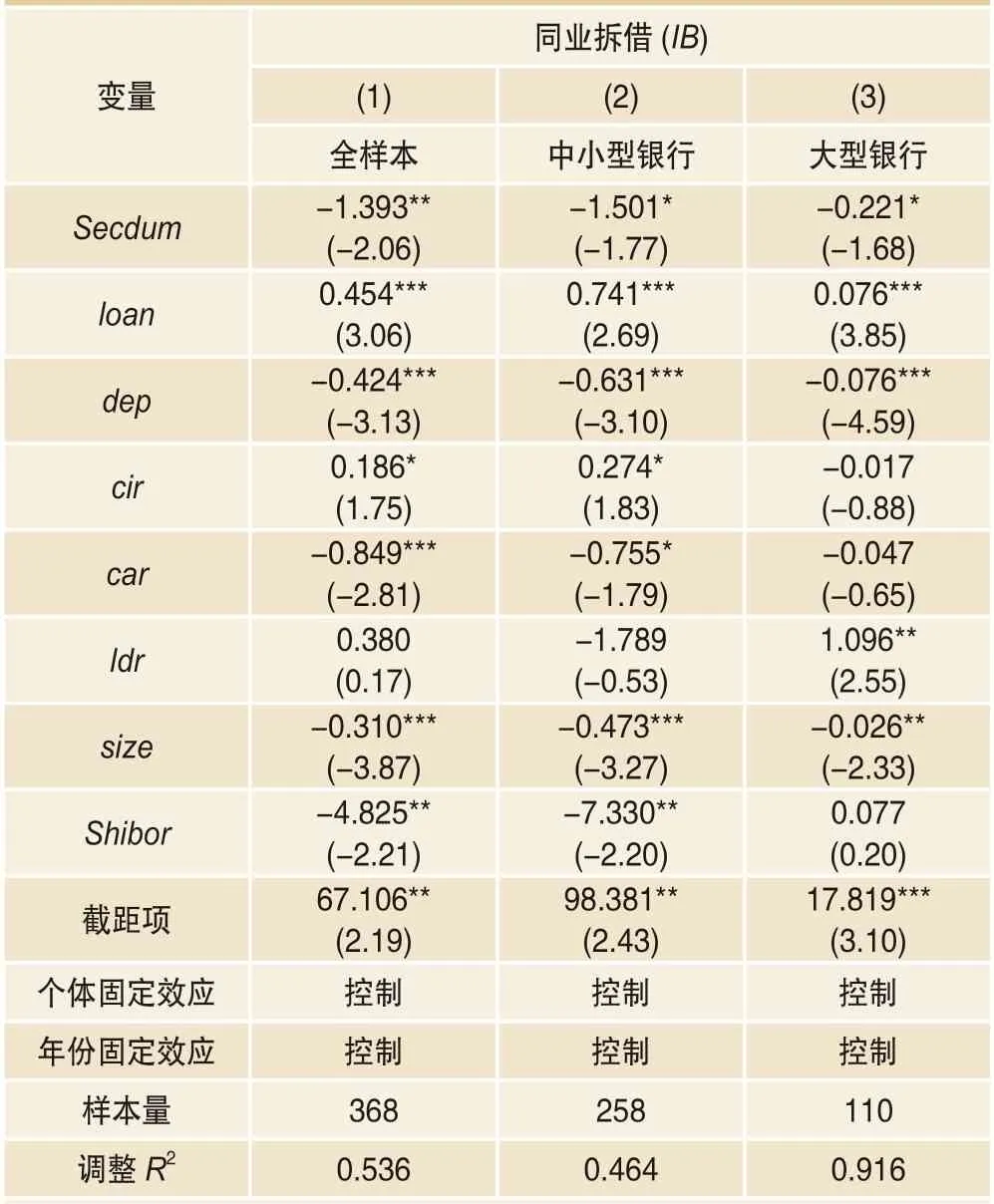

為了檢驗假設1,本文利用固定效應模型對基準模型(1)進行了估計,結(jié)果見表3。在第(1)列,Secdum系數(shù)顯著為負,即資產(chǎn)證券化顯著抑制了銀行同業(yè)拆借,驗證了假說1。按照年樣本銀行資產(chǎn)均值進行劃分,若資產(chǎn)規(guī)模大于等于該年樣本銀行資產(chǎn)均值,則為大型銀行,否則為中小型銀行。第(2)(3)列為分樣本回歸的結(jié)果,其中中小型商業(yè)銀行的Secdum的回歸系數(shù)為-1.501,大于全樣本和大型銀行回歸系數(shù)-1.393、-0.221,說明資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行同業(yè)拆借的抑制作用在中小型銀行中更強。中小型商業(yè)銀行由于資本基礎較弱,介入市場較晚,流動性管理的空間相對有限,但經(jīng)營靈活性較高,對處于同一發(fā)展起點的資產(chǎn)證券化業(yè)務具有更強的拓展動力,提高其經(jīng)營管理能力,因而出現(xiàn)了資產(chǎn)證券化對此類銀行同業(yè)拆借影響更為顯著的結(jié)果;而大型商業(yè)銀行的Secdum回歸系數(shù)僅為-0.221,說明是否開展證券化業(yè)務對大型商業(yè)銀行同業(yè)拆借影響較弱。大型銀行具有較為完善的流動性風險應對工具箱,同業(yè)拆借的信用基礎厚實,在銀行間市場中具有較強的交易能力,低成本、個性化的同業(yè)拆借比資產(chǎn)證券化更加靈活,而且資產(chǎn)證券化將損失銀行的利息收入,影響銀行的盈利能力,因此,通過資產(chǎn)證券化來改善銀行流動性管理的優(yōu)勢不明顯,導致資產(chǎn)證券化對大型銀行同業(yè)拆借的影響效應較弱。其中,全樣本回歸系數(shù)顯著性高于分樣本回歸系數(shù),其原因是中小型銀行中開展資產(chǎn)證券業(yè)務的樣本占比較小,大型銀行中開展資產(chǎn)證券化業(yè)務的樣本過多,不能充分體現(xiàn)是否開展證券化業(yè)務對銀行同業(yè)拆借的影響。

表3 基準模型:資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行同業(yè)拆借的影響

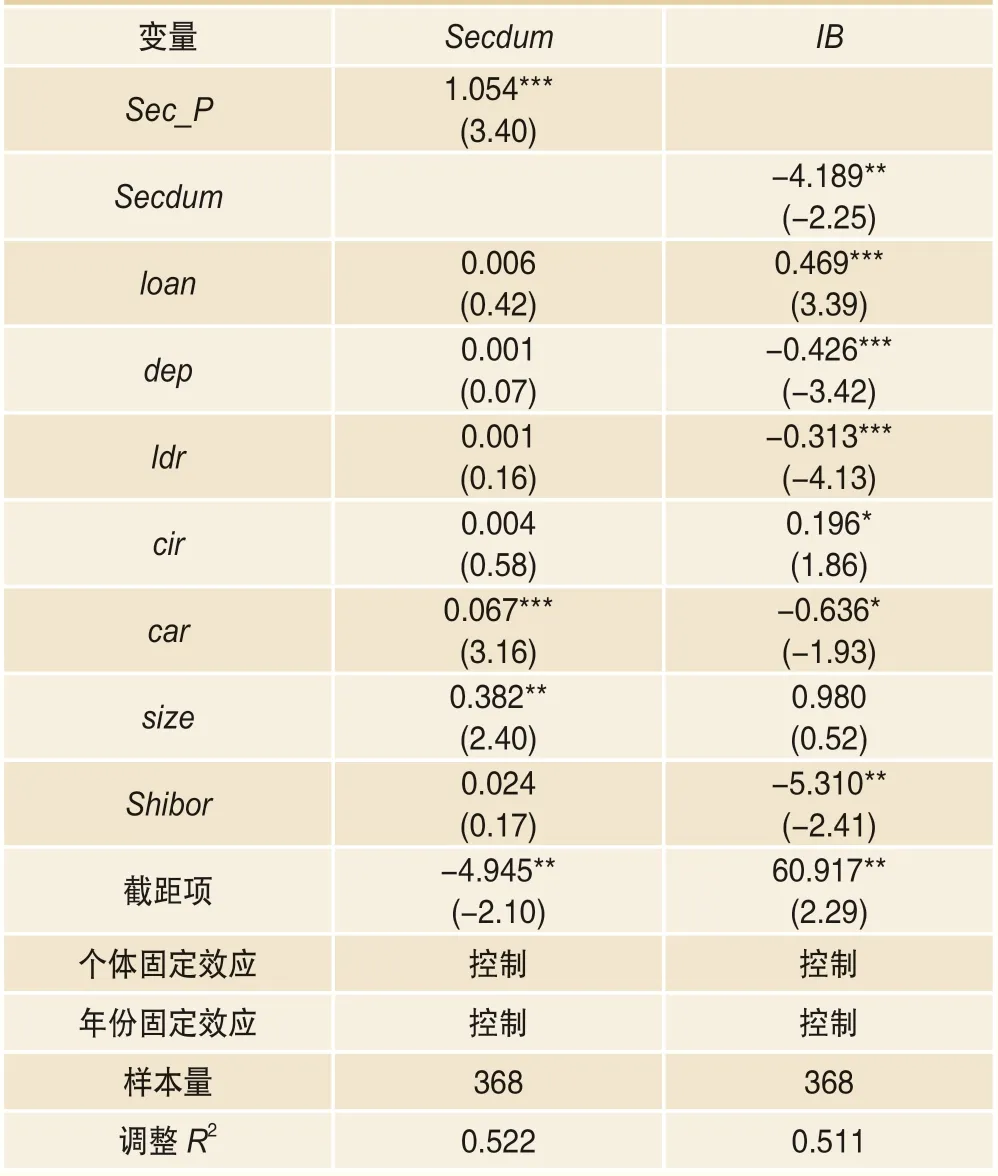

2.內(nèi)生性檢驗

本文通過構(gòu)造工具變量消除內(nèi)生性對上述研究結(jié)果的影響。以承銷商發(fā)行的資產(chǎn)證券化規(guī)模構(gòu)造工具變量可滿足相關(guān)性和排他性,本文利用2011―2020年承銷商發(fā)行資產(chǎn)證券化規(guī)模構(gòu)造工具變量,利用每年樣本上市銀行資產(chǎn)證券化發(fā)行數(shù)占當年全部上市銀行資產(chǎn)證券化發(fā)行總數(shù)之比進行匹配,得到各上市銀行對應的工具變量(Sec_P)。本文利用二階段最小二乘法(2SLS)對基準模型(1)的估計結(jié)果見表4。第一階段顯示資產(chǎn)證券化虛擬變量(Secdum)和工具變量(Sec_P)在1%水平下顯著正相關(guān),說明選取的工具變量對商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化有很好的解釋力度;第二階段顯示,基準模型增加工具變量后,資產(chǎn)證券化虛擬變量仍與商業(yè)銀行同業(yè)拆借顯著負相關(guān),進一步驗證了結(jié)果的穩(wěn)健性。

表4 基準模型的2SLS 回歸結(jié)果

3.穩(wěn)健性檢驗

(1)替換變量

首先是替換核心解釋變量,將其替換為資產(chǎn)證券化的發(fā)行頻率和資產(chǎn)證券化發(fā)行程度,其中資產(chǎn)證券化的發(fā)行頻率為銀行i在t時期發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的次數(shù),資產(chǎn)證券化發(fā)行程度為銀行i在t時期發(fā)行資產(chǎn)證券化規(guī)模對數(shù)。表5中核心解釋變量系數(shù)正負均與表3相同,第(3)列中顯著性雖發(fā)生變化,但其經(jīng)濟意義未發(fā)生變化。

表5 替換核心解釋變量的回歸結(jié)果

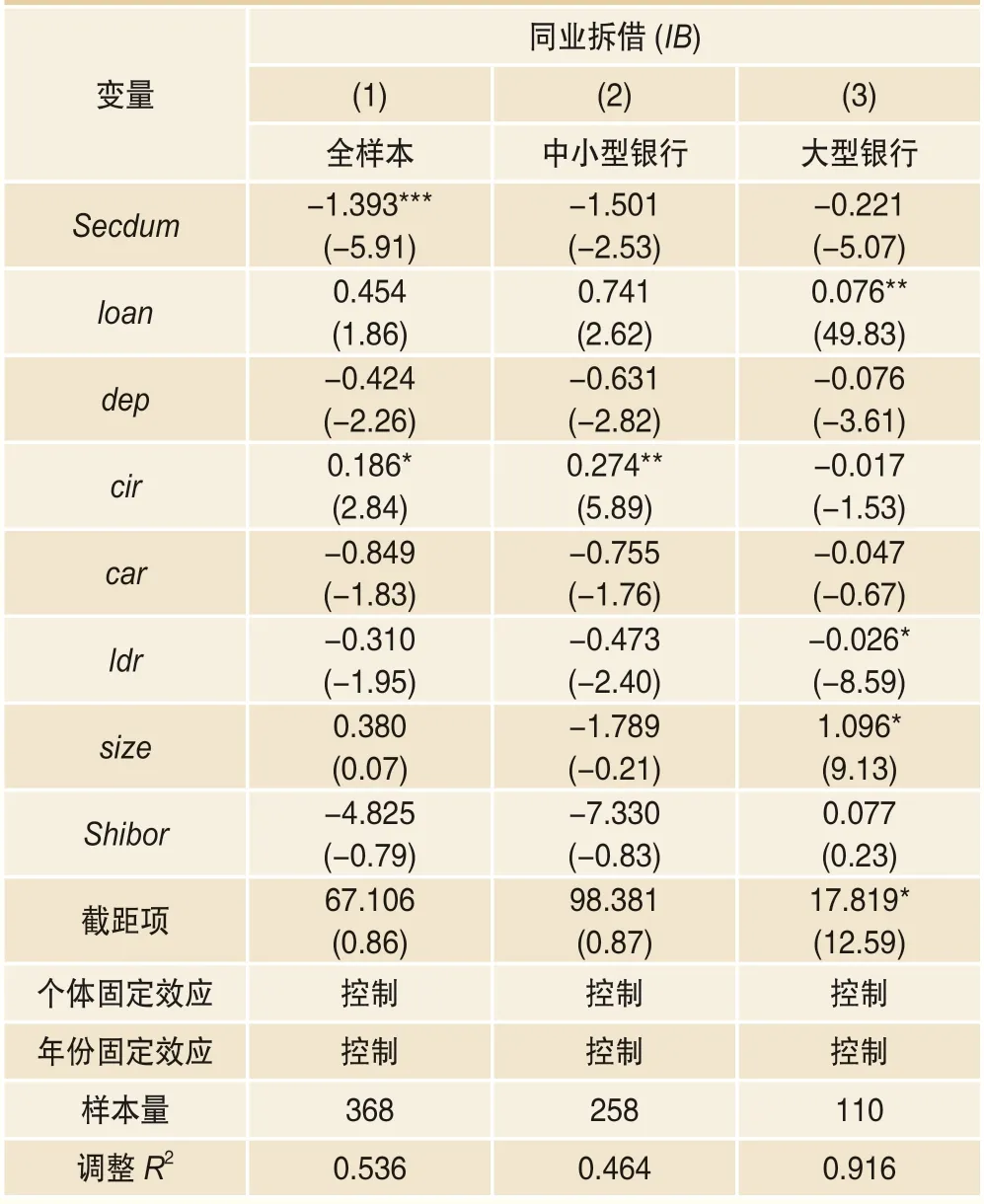

其次是替換控制變量,用凈資產(chǎn)收益率(roe)和M2同比(M2)來分別替代成本收入比(cir)、隔夜拆借利率(Shibor),回歸結(jié)果如表6所示,雖然顯著性發(fā)生變化,但其估計系數(shù)與表3中的結(jié)果一致,經(jīng)濟意義未發(fā)生改變,因此從替換變量的角度看,模型是穩(wěn)健的。

(2)改變模型設定

盡管不同類型銀行的市場定位、市場范圍和地理區(qū)域存在一定的異質(zhì)性,但銀行間同業(yè)拆借市場網(wǎng)絡可能會使得不同性質(zhì)的銀行業(yè)務產(chǎn)生交叉,導致觀測樣本之間可能存在相關(guān)性。參照王曉等(2019)[27]做法,采用cluster方法將標準誤聚類到銀行類型層面進行回歸,結(jié)果見表7。回歸結(jié)果除了標準誤和顯著性發(fā)生變化,基準回歸系數(shù)估計值與表3一致,變量經(jīng)濟意義未發(fā)生改變,說明模型估計有效。

表7 標準誤聚類于銀行層面的回歸結(jié)果

(三)資產(chǎn)證券化新政對資產(chǎn)證券化與同業(yè)拆借關(guān)系的影響

資產(chǎn)證券化政策由審批制轉(zhuǎn)向備案制或注冊制,是中國資產(chǎn)證券化業(yè)務發(fā)生重要轉(zhuǎn)折的事件,對于政策敏感度高的資產(chǎn)證券化和同業(yè)拆借很可能產(chǎn)生重要影響。本文將2015年資產(chǎn)證券化由審批制向備案制或注冊制作為政策因素,設定雙重差分模型對資產(chǎn)證券化政策的影響進行實證檢驗。將t期有資產(chǎn)證券化的銀行定義為處理組,無資產(chǎn)證券化的銀行定義為對照組;在2015年以后觀測值年份post取值為1,之前觀測值年份post取值為0。在考慮協(xié)變量的情況下,資產(chǎn)證券化業(yè)務由審批制轉(zhuǎn)向備案制或注冊制對照組和處理組的拆入資金前后差異見表8。政策實施前對照組和處理組之間的差異為1.684,在10%水平下不顯著,說明政策發(fā)布前對照組和實驗組同業(yè)拆借不存在顯著差異;而政策實施后對照組和處理組之間的差異為-2.283,在1%水平下顯著,說明政策發(fā)布前后對照組和實驗組同業(yè)拆借存在顯著差異,DID值為-3.967,在1%水平下顯著,說明資產(chǎn)證券化政策顯著降低商業(yè)銀行對同業(yè)拆借的使用。

表8 對照組實驗組差異

為進一步分析資產(chǎn)證券化政策對銀行同業(yè)拆借產(chǎn)生的影響,本文利用DID模型進行了回歸分析和平衡趨勢檢驗(結(jié)果見表9)。Panel A中資產(chǎn)證券化虛擬變量(Secdum)與政策變量(post)交互項系數(shù)均顯著為負,說明資產(chǎn)證券化政策對銀行信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務的便利化減少了同業(yè)拆借,與表3結(jié)果一致,再次驗證了假說1。Panel B中資產(chǎn)證券化政策發(fā)布前兩年結(jié)果不顯著,而發(fā)布后系數(shù)均在10%水平下顯著,即處理組和控制組的變化趨勢在基準模型中引入政策前不存在顯著差異,引入政策后存在顯著差異,雙重差分模型符合平行趨勢假設。在資產(chǎn)證券化政策發(fā)布后,交互項系數(shù)顯著為負,資產(chǎn)證券化對銀行同業(yè)拆借的替代作用增強,可能的原因是自2015年由審批制向備案制或注冊制新政實施后,商業(yè)銀行能夠根據(jù)內(nèi)在風險管理和外部市場狀況在較高程度自主決定信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時間,簡政放權(quán)顯著降低信貸資產(chǎn)證券化的交易成本,使信貸資產(chǎn)證券化逐步成為銀行獲取流動性的便利工具之一,提高了信貸資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的替代效率。

表9 雙重差分及其平衡趨勢檢驗結(jié)果

(四)資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的影響機制檢驗

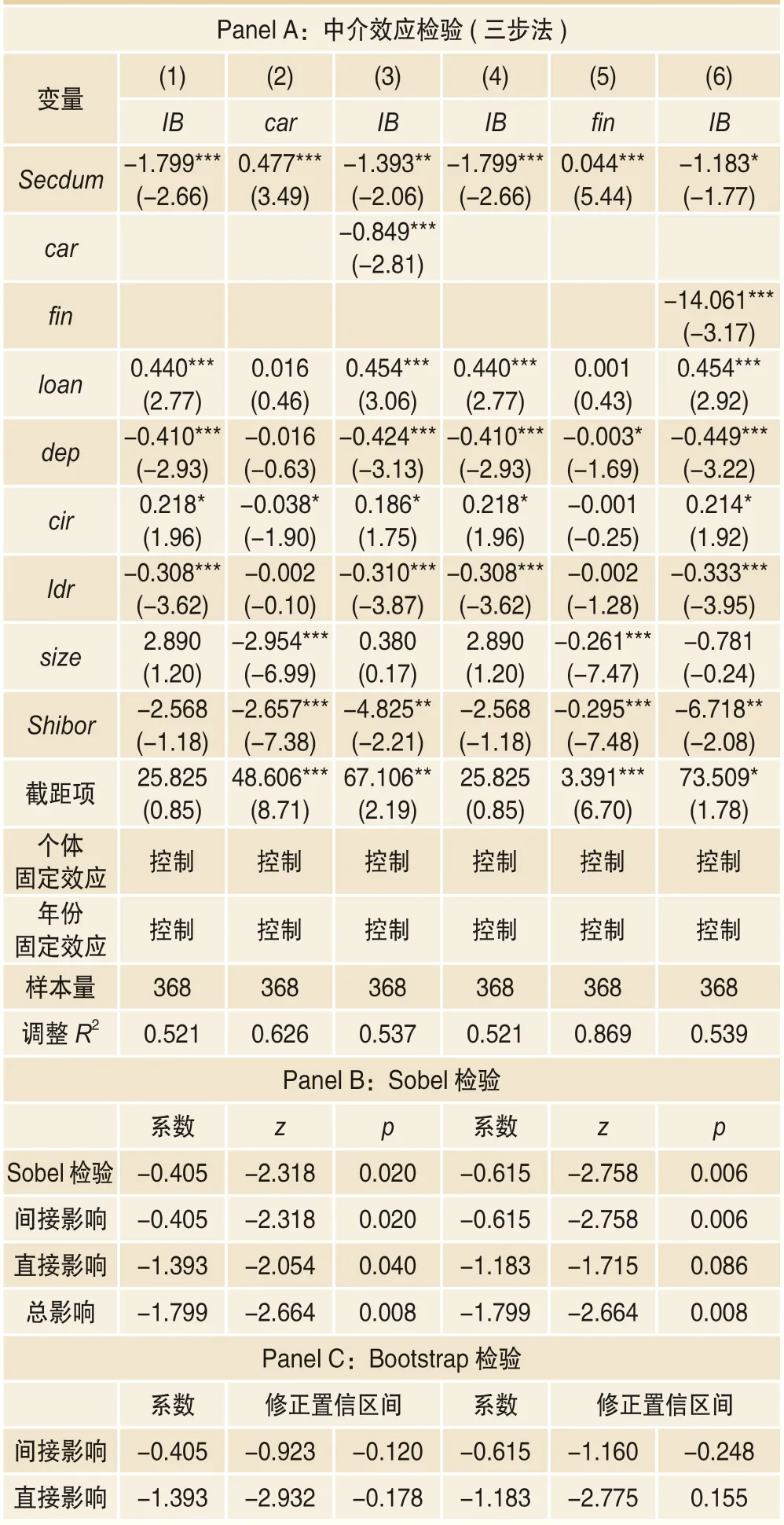

為了進一步分析資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借產(chǎn)生影響的機制,本文在基準模型研究的基礎上,采用中介效應模型從資本充足率和金融投資兩個方面進行中介效應的三步法估計。由表10中的列(1)和列(4)可知,資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的影響均顯著為負,滿足中介效應檢驗條件,可以對中介效應模型(2)和模型(3)進行估計。

表10 資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的影響機制檢驗結(jié)果

資本充足率的中介效應:由表10 Panel A中列(2)和列(3)可知,系數(shù)θ1和δ2分別為0.477、-0.849,均在1%水平下顯著,系數(shù)δ1為-1.393,在5%水平下顯著,表明中介效應顯著,為部分中介效應,存在以資本充足率為中介變量的中介效應,資產(chǎn)證券化通過提升資本充足率水平減少同業(yè)拆借。

金融投資的中介效應:由表 10 Panel A中列(5)和列(6)可知,系數(shù)θ1和δ2分別為0.044、-14.061,均在1%水平下顯著,系數(shù)δ1為-1.183,在10%水平下顯著,說明存在以金融投資為中介變量的中介效應,資產(chǎn)證券化通過提高金融投資來降低同業(yè)拆借。

為穩(wěn)健性起見,對以上兩個中介變量均進行Sobel檢驗和Bootstrap檢驗,結(jié)果見表10中Panel B和Panel C。Sobel檢驗中資本充足率、金融投資的z值分別為-2.318、-2.758,且z值的絕對值均大于5%顯著性水平下的0.97,表明中介效應顯著;Bootstrap檢驗結(jié)果顯示,資本充足率和金融投資的間接效應所對應的置信區(qū)間并未包含零,再次說明中介作用存在。

綜上,在資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行同業(yè)拆借的影響中,存在以資本充足率和金融投資為中介變量的中介效應,且這兩個中介效應占總效用的比重分別為22.53%和34.20%,驗證了假說2和假說3。

五、結(jié)論與啟示

商業(yè)銀行流動性管理策略具有多樣性,但通過貨幣市場進行同業(yè)拆借依然是最重要的手段,同業(yè)拆借是商業(yè)銀行穩(wěn)定市場交易對手信心、化解流動性風險的最佳工具之一。信貸資產(chǎn)證券化從資產(chǎn)流動性著手影響銀行資產(chǎn)流動性并進一步影響負債流動性,具有較強的信號功能,對于優(yōu)化負債質(zhì)量具有積極意義。本文采用雙固定效應模型對我國38家上市銀行2011―2020年資產(chǎn)證券化對同業(yè)拆借的影響進行了估計,研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行開展資產(chǎn)證券化業(yè)務有利于降低商業(yè)銀行對同業(yè)拆借的使用,并且這種影響在中小規(guī)模銀行中更強,說明資產(chǎn)證券化有利于緩解中小型商業(yè)銀行對傳統(tǒng)同業(yè)業(yè)務的依賴;雙重差分及平衡趨勢檢驗結(jié)果顯示,隨著資產(chǎn)證券化業(yè)務由審批制向備案制或注冊制的轉(zhuǎn)變,資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行同業(yè)拆借的影響有所增強;利用中介效應模型對微觀影響機制研究發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)證券化業(yè)務對商業(yè)銀行同業(yè)拆借業(yè)務的抑制性影響需要通過部分風險資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出表減少風險加權(quán)資產(chǎn)、增加超額貸款損失準備從而提升銀行資本充足率,對流動性創(chuàng)造能力的抑制實現(xiàn)同業(yè)拆借的減少;同時證券化收入可以增加流動性好的國債、政策性金融債和其他高等級債券,為質(zhì)押式回購融資提供合格質(zhì)押品,在一定范圍內(nèi)通過質(zhì)押式回購對同業(yè)拆借產(chǎn)生替代。

中小型銀行因資本、品牌、聲譽等因素在同業(yè)拆借的競爭性交易中優(yōu)勢不明顯,對于同業(yè)拆借交易價格的敏感性高,而發(fā)展速度比大銀行要快,因資產(chǎn)錯配產(chǎn)生的流動性壓力更大。因此,需要充分利用資產(chǎn)證券化的政策紅利,通過證券化業(yè)務將非標信貸資產(chǎn)證券化,拓展流動性預期管理的空間,適當通過提升資本充足率、增加金融投資,暢通證券化對同業(yè)拆借的替代效應,避免對同業(yè)拆借的過度依賴,提高銀行流動性管理的靈活性和抗風險能力。 ■

[基金項目:國家自然科學基金面上項目“結(jié)構(gòu)變化中銀行系統(tǒng)性金融風險的多重多維傳染效應”(批準號:71973098)]