勞動競賽“比學趕幫超”永不過時

一個挑戰

1949年4月,沈陽機床三廠里開始試制仿日6尺、8尺皮帶車床,工人趙國有承擔了皮帶車床的“塔輪”加工任務,這時,工友張尚舉向趙國有發起挑戰,提出要打破工時紀錄。趙國有應戰的同時,還向其他工友提出挑戰,一時間,工人之間的挑戰和應戰書貼滿廠區,全廠掀起了競賽熱潮。

趙國有把鋪蓋卷搬到廠里,不分白天黑夜,把加工一個塔輪的時間縮短為3個小時。可還沒高興幾天,兄弟廠就傳來了打破紀錄的消息。趙國有的信心和干勁更大了。1950年的“紅五月”競賽中,趙國有把車一根車床主軸的時間從56小時壓縮到21小時,首開新紀錄;同年8月4日,他又以2小時20分車完一個塔輪。這個新紀錄在全廠引起轟動,也更加刺激了技術能手,工友之間就這樣你追我趕地掀起了創造生產紀錄的高潮。

不久,中共中央東北局、東北人民政府和東北總工會連續發出指示,號召全體職工學習趙國有、開展創造新紀錄運動。隨后,全國總工會還把創造新紀錄運動推向全國,在國民經濟恢復中取得了顯著成效。

正是這項創造新紀錄運動,翻開了建國后勞動競賽的新篇章。

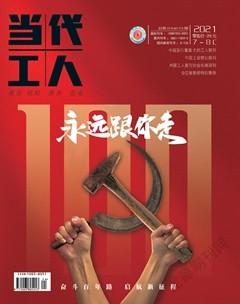

勞動競賽是工人的偉大創舉,自其1919年在蘇聯誕生以來,已近百年的歷史。我國的勞動競賽起始于共產黨黨旗下,走過光輝歲月,自1949年建國后,更在生產和技術的跨越式發展中不斷升華。

一個好頭

北京是較早開展勞動競賽且具有典型代表性的地區。新中國成立后,北京市的第一次大規模生產競賽在1950年2月舉行。那一年,北京市首屆工人代表大會確定工會的首要任務就是要組織職工定好生產計劃,開展勞動競賽,廣泛動員職工群眾以主人翁姿態為完成和超額完成生產任務而努力。

在這次生產競賽中,石景山發電廠創造持續69天安全發電的新紀錄,并解決了長期存在的“跑煤粉”問題;市公共汽車公司汽車修理廠副廠長朱臨研制成功“五一式”煤氣車,把燃料費降低32.5%~64.5%;電車公司工人盧運泰等人研制出電車擋水設備,解決了過去20多年未能解決的雨季壞車問題……為今后的勞動競賽開了一個好頭。

1953年,標志我國進入有計劃的大規模經濟建設時期的“一五”計劃開始。為順利完成國家計劃,必須高度發揮工人階級經濟建設主力軍作用。工人勞動生產率水平的提高,僅僅依靠勞動熱情是不夠的。依靠技術的不斷進步,勞動者才能創造一個個發展的奇跡。因此,將勞動競賽的工作重心轉移到技術革新上,是經濟發展階段的客觀要求。

20世紀五六十年代,勞動競賽與新技術相結合,突出技術革新對于經濟發展的重要作用,以“比、學、趕、幫、超”為內容的勞動競賽,有力地促進了國民經濟的調整和社會主義建設的發展,鞍山鋼鐵公司的工人走在了全國競賽的前列,北京也涌現出了倪志福、胡耀林、張百發等活躍在各行各業的青年帶頭人。

除了努力為企業改革獻計獻策,重大工程也是開展勞動競賽的重要領域。

1958年8月,為迎接新中國10年大慶,中央決定在北京建設人民大會堂、北京火車站等十大重要建筑物,要求在1959年國慶節前交付使用。時間緊任務重,設計人員、技術人員和工人們爭分奪秒搶時間,千方百計保質量,終于使10座技術復雜、裝修標準高的大型公共建筑拔地而起,創造了中國城市建筑史上的奇跡。

重大工程勞動競賽在不同時期、不同領域始終煥發活力,如在北京奧運、保障性安居等一大批重大工程建設中,隨處可見職工參與競賽活動的火熱場面。

一個機制

1982年,中國共產黨第十二次全國代表大會以后,各級工會組織開始探索勞動競賽新路子,堅持以提高經濟效益為中心,從內容到形式進行改革。北京市總工會在1984年就明確提出,在改革新形勢下,勞動競賽應由速度型向效益型、體力型向智力型轉變。勞動競賽開始同企業的生產品種、質量、效益目標密切結合,領域擴展至科技和管理方面,競賽范圍由單純的生產過程擴大到產品開發、市場預測、經營決策、材料供應、資金周轉等方面,競賽的參與者由生產工人擴大到工程技術人員和管理人員。

時代的發展、形勢的變化,使勞動競賽的形式和內容等發生變化,新時代呼喚勞動競賽“舊貌換新顏”。比如,開展競賽的行業已不局限于傳統制造業,而是向農業、醫療、家政等多領域拓展;勞動競賽的組織者不限于企業和工會,而引入了專家;競賽目標從注重熟練性向注重創新性轉變、拓展。無論是在競賽的項目上,還是在形式上,這樣的變化,本質上與創新驅動、轉型升級、高質量發展的時代大勢不謀而合。

重要的還有,現代形式的勞動競賽在內容上貼近企業發展,在形式上激發職工興趣,同時配套競賽前培訓、競賽后獎勵和晉升,形成體系,競賽本身已經從一項活動轉變成了企業管理的一種機制。

完善的職工發展途徑在機制的保障下,無疑是利于職工成長的。特別是中華全國總工會下發的《2016-2020年勞動和技能競賽規劃》,提出“將勞動和技能競賽作為提高職工素質、推動企業進步、促進經濟發展的重要途徑”,致力于為廣大職工在“十三五”時期發揮主力軍作用搭建平臺。

還有,2017年2月6日,《新時期產業工人隊伍建設改革方案》審議通過,這是黨和國家有史以來第一次對產業工人隊伍建設改革提出目標規劃和戰略部署,進一步為新時期勞動競賽提供了理論和方向上的指導……

時代在發展,勞動者在成長,勞動競賽前進的腳步依然向前。