協商民主視域下村監督委員會的民主功能建構

——基于全國性調查的思考

□費君簫

[內容提要]基于2018年對全國31個省村務監督委員會的SPSS分析調查,以協商民主視域再認識村務監督委員會的民主功能價值。發現:受社會經濟發展、村莊人口結構、村莊治理水平等因素影響,村務監督委員會出現了履職空間不充分、功能發揮區域差異大、村民民主參與度待提升、履職程序化水平待發展等具體問題。在鄉村振興“治理有效”目標的動力牽引下,應推進村務監督委員會系統構建“能力支持”“民主程序化”“財務整合”等三大民主功能,使之相互牽引、相互滲透,并明辨其相互關系及內在邏輯,最終使我國鄉村民主的現實形態不斷地實現自我超越與發展。

一、引言

黨的十八大報告首次指出,社會主義“協商民主(Consultative Democracy)”是“我國人民民主的重要形式”[1]。十九大報告進一步指出,“有事好商量,眾人的事情由眾人商量,是人民民主的真諦”[2]。

在協商民主的概念界定上,一是在我國學界,有學者從學理意義上來理解“協商民主”。其中,典型的代表如高健教授、佟德志教授,他們從“結盟民主”、“協和制民主”的意義上來理解另一種含義上的協商民主(Consociational Democracy)[3]。

二是在西方國家學界,類似的概念有哈貝馬斯提出的“審議式民主”(Deliberative Democracy)[4],強調通過對話的規則機制,推進不同社會群體的民主合作。而社會主義“協商民主(Consultative Democracy)”的理念、渠道及相應機制,正成為在我國社會不同場域中逐漸興起的新一輪民主實踐。

三是關于村務監督委員會在社會協商民主建設過程中的作用分析,典型代表有皇甫鑫,他以村民自治的“權力主體”為出發點,以“情境”和“過程”的雙重視角,在民主監督層面對村務監督委員的責任缺失問題進行了分析[5]。

在中國特色社會主義的民主政治建設過程中,文中界定“協商民主”這一概念為“一定國家與社會范圍內,不同社會群體通過互相協商來推進共識合作的民主模式、方法及內容”。

當前,在鄉村振興大背景下,各行政村大力推進村務監督委員會建設,本文基于華中師范大學中國農村研究院2018年暑期“百村觀察”項目對全國31個省240個村莊3437個農戶的抽樣調查,并對抽樣調查數據進行SPSS相關性分析(1),挖掘當前村務監督委員會在推進民主政治建設上所面臨的挑戰及優勢經驗,探索在協商民主實踐興起的背景下,村務監督委員會民主功能建構的新方向,希冀能有益于推進鄉村振興背景下的治理有效性。

二、當前村務監督委員會在推進民主建設中的已有優勢功能

村務監督委員會在我國的行政村大量設立,并積極參與到了村民自治體系的構建中去,長期以來,就功能上而言,村務監督委員會通過村務公開、民主理財、干部監督等方式有力推進了村莊的民主自治,提高了村民對民主自治的滿意程度;就演進趨勢而言,村務監督委員會通過不斷健全職能體系,日益發揮著更為積極的治理效用。

(一)推進村莊自治,提升村民滿意度

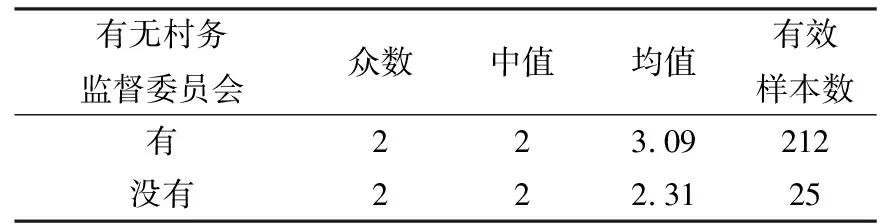

如表1所示,村務監督委員會的設立情況對村民的村莊自治評價具有顯著性差異(P=0.000<0.05)。在擁有村務監督委員會的村莊,村民對村莊自治的評價會相對更高。

表1 有無村務監督委員會與村民對村莊自治評價(單位:個,%)

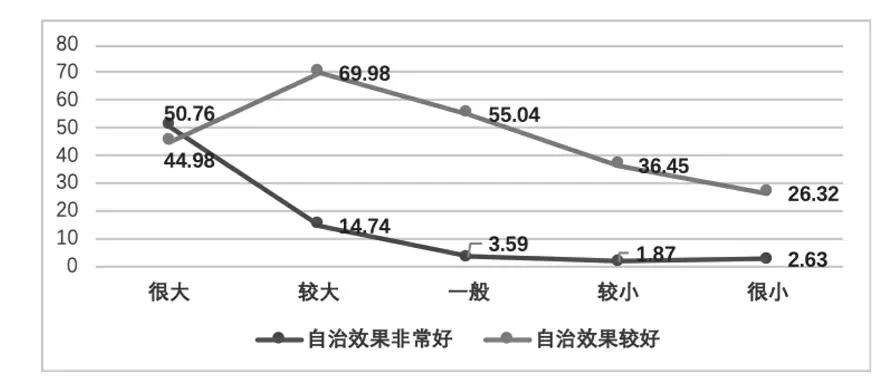

在此基礎上,進一步考察村務監督委員會作用發揮對村莊自治的影響。發現,村務監督委員會作用對于村民個體的村莊自治評價呈明顯的正向影響。如圖1折線圖所顯示,村務監督委員會作用評價越大,村民對于本村村莊自治效果的評價也越好。

圖1 村務監督委員會作用與村莊自治評價(單位:%)

(二)民主參與力度及廣度進一步提升

民主參與是政治參與的重要形式。在文中特指:民眾通過民主的機制程序參與到公共治理的過程中來。近年來,村務監督委員會通過職責的履行,提升了村民對民主參與的安全感、信任度,從而在自發性維度意義上提高了我國村民的民主參與度。這主要體現在以下兩個方面:

1.村莊公共事務的參與度提高

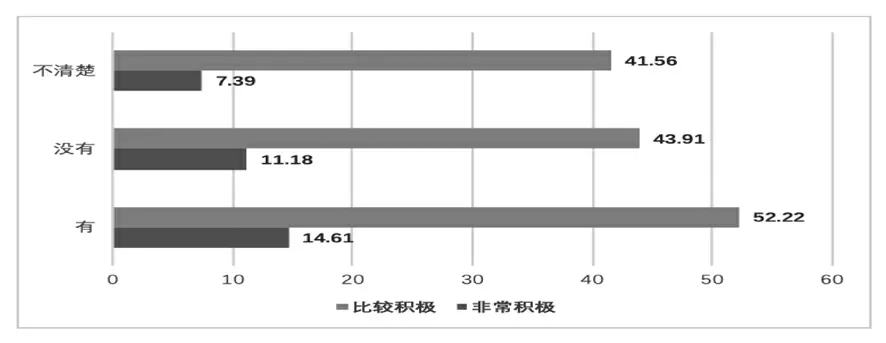

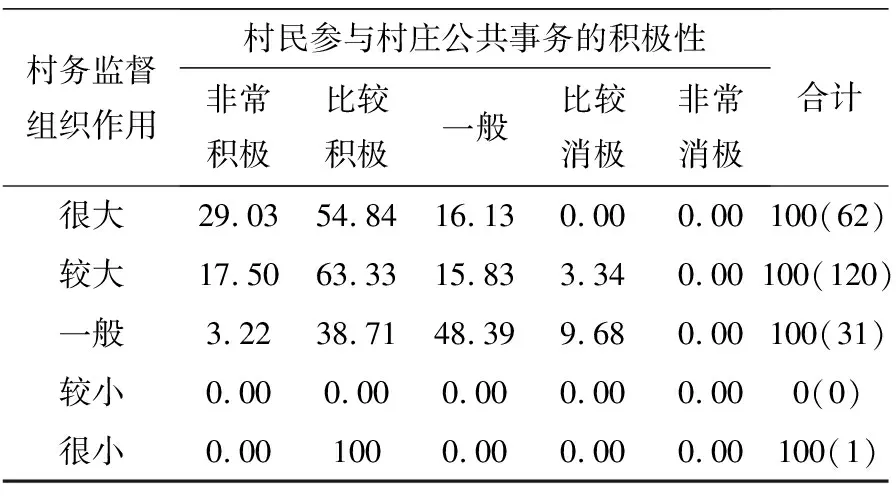

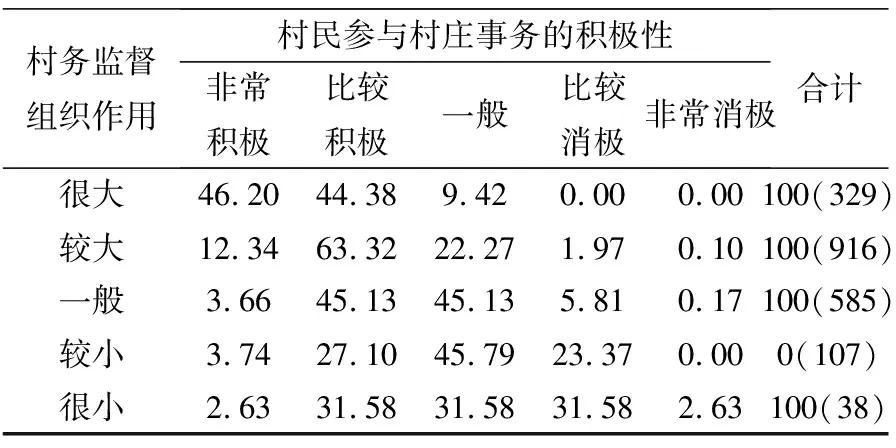

如表2、表3、圖2所示,村務監督委員會的設立能夠同時有效促進村民與村干部對村內公共事務參與的積極性。在村務監督委員會作用發揮程度與村民公共事務參與積極性評價上,村干部與村民觀點基本一致,認為村務監督委員會作用發揮越大,村民參與村莊公共事務的積極性越高。

圖2 村務監督委員會設立與村民參與村莊公共事務積極性(單位:%)

表2 村務監督委員會作用與村干部的村莊公共事務參與評價(單位:個;%)

表3 村務監督委員會作用與村民的村莊公共事務參與評價(單位:個;%)

值得注意的是,羅伯特·達爾的多元民主理論中,強調多元民主要建立在一種社會群體間的“共識基礎”之上[6]。而對于村務監督委員會在對村民民主參與的積極作用,村莊治理主體(村干部)與治理客體(村民)達到了接近一致的認同。這將進一步推進村干部群體與村民群體的分歧減少,為協商民主的實現提供廣闊的生長空間。

2.村民對村莊會議的參與度提高

表4所示,沒有村務監督委員會的村莊,村民代表大會召開的眾數和均值都大于設有村務監督委員會的村莊,分別高出8次和0.07次;在中值上兩者均為6次。

表4 村務監督委員會設立與村民代表大會召開頻數(單位:次)

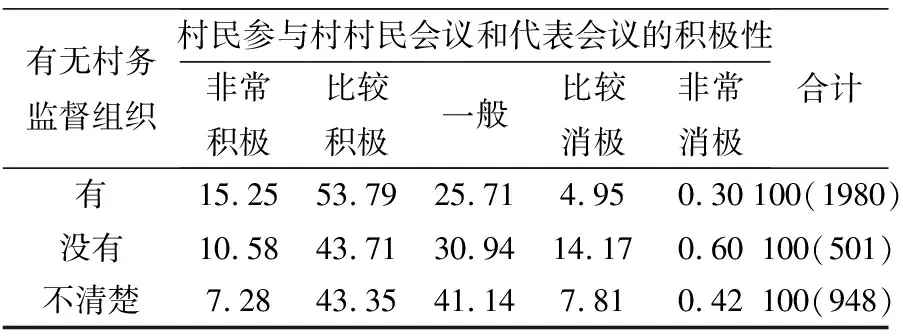

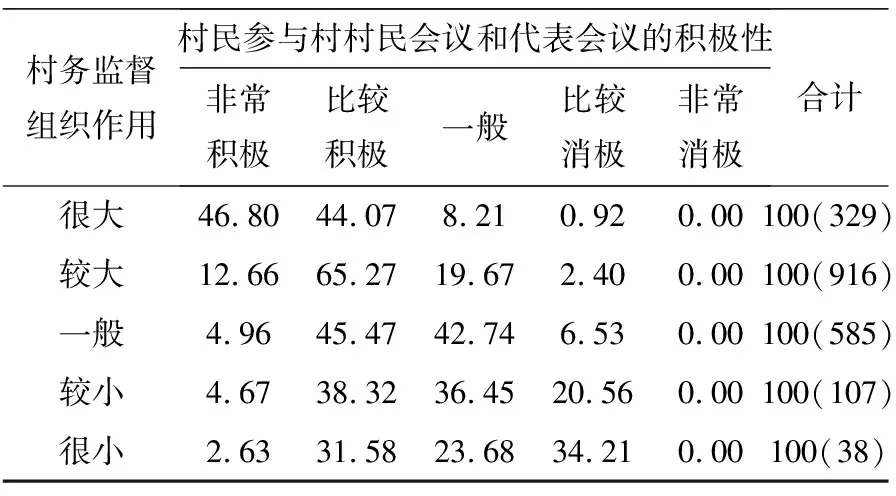

同時,再考察表5和表6,在設有村務監督委員會的村莊,村民非常積極和比較積極地參與村莊會議的占比比不清楚是否設有組織的村民分別高出7.97%和10.44%。(見表10)

表5 村務監督委員會設置與村民參會積極性評價(單位:個;%)

另一方面,從表6可以看出,對村務監督委員會作用評價越高的農民對村民參與村莊會議評價為“非常積極”的占比也越高;表示“比較積極”的占比與之呈非正相關關系。

表6 村務監督委員會作用與村民參會積極性評價(單位:個;%)

二、村務監督委員會在制度運行過程中的弊病

村務監督委員會在制度運行的過程發揮了諸多積極作用,比如提高了村民自治的廣度與深度,也更好地和村民大會、村民代表會議等制度有效銜接了起來,成為推動鄉村協商民主完善過程中不可忽視的制度力量。

然而,村務監督委員會作為新生制度,在鄉村民主建設的過程中也出現了諸多制度運行上的弊病,諸如:“知曉度有限”且“職能履行不到位”,具體問題如下:

(一)村務監督委員會在村民中知曉度低且呈現出極化分布

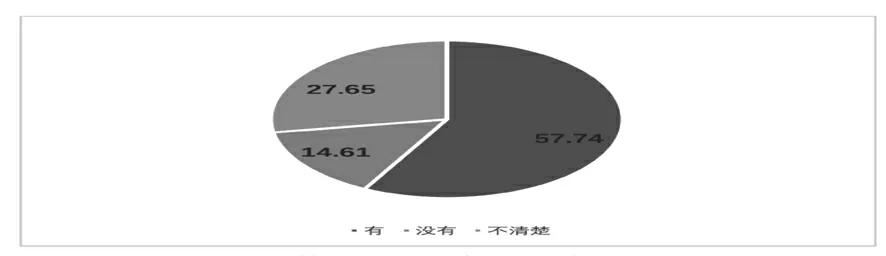

在3429個有效樣本中,如圖3所示,由此可見,雖然對本村村務監督委員會設立情況的知曉度超過七成村民,但還有近三成的村民對村莊是否設立村務監督委員會完全不知曉。

圖3 村務監督委員會的知曉度(單位:%)

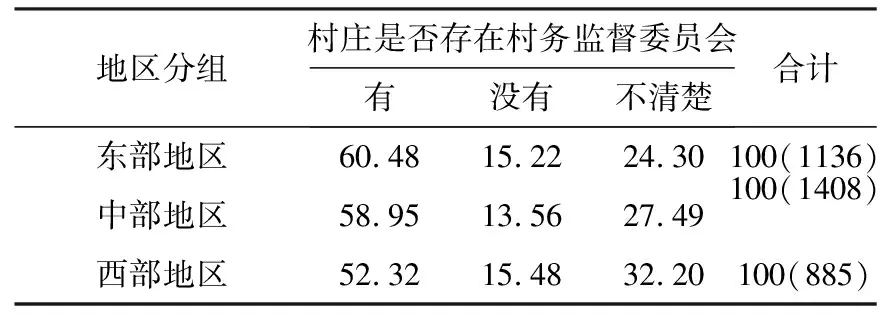

再如表7中所示,考察不同地區的農戶對村務監督委員會的知曉情況。由此可以看出,東部地區農戶對村莊內村務監督委員會設立情況知曉度最高,中部地區農戶次之,西部地區較差。

表7 不同地區村務監督委員會知曉情況(單位:個,%)

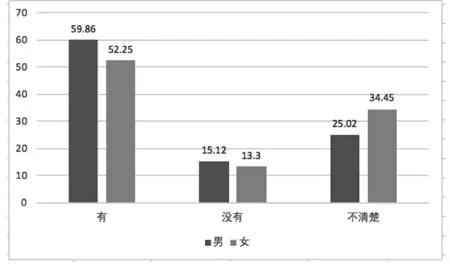

根據圖4的性別數據,可以看出,男性農戶對村務監督委員會的知曉情況明顯高于女性農戶。

圖4 不同性別農戶對村務監督委員會的知曉

由此可見,在村務監督委員會的知曉度問題上,首先,許多村民還并不清楚村中存在這一組織,從組織的設置到組織的職能都并不了解,這從另一個意義上阻滯了他們行使民主權利的形式。另外,在區域結構與性別結構上,村民對村務監督委員會呈現出“極化”趨勢,東部地區村民對村務監督委員會的知曉遠遠超過西部地區和中部地區。同時,男性村民對村務監督委會的知曉又高于女性村民。這容易加劇村民民主參與的混亂狀態,導致他們訴諸于“非正式制度”解決自身權益問題。

(二)對村務公開影響有限

從237個有效樣本村莊村務公開的具體頻數來看。整體而言,當前村務監督委員會的設立對村莊村務公開有一定的影響,但影響力十分有限。

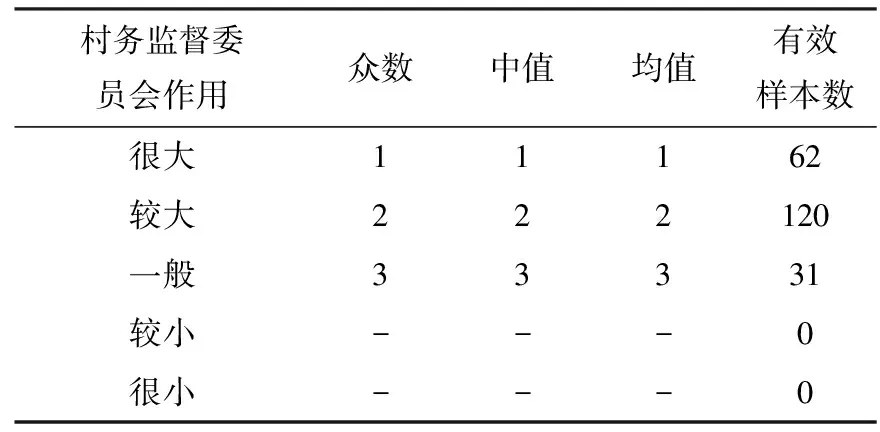

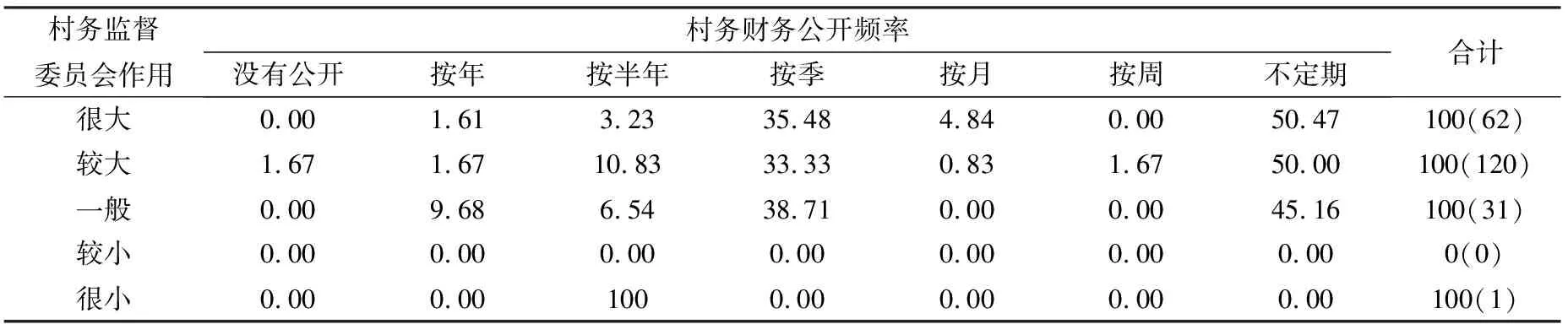

表8和表9為村務監督委員會作用和評價不同的村莊村務公開頻率。其中表8數據顯示,村務監督委員會的作用評價與村務公開頻數不存在正向關系,綜合而言,村務監督委員會的設立及其當前作用的發揮,對于村莊村務公開的影響范圍十分有限。

表8 村務監督委員會作用評價與村務公開頻數(單位:次)

表9 村務監督委員會作用與村務公開頻率(單位:個,%)

整體而言,村務監督委員會確實在一定程度內促進了我國村務公開,但作用極其有限。確實在部分地區,通過偶發性的職能運作,推進了村務公開。但整體而言,村務監督委員會在推進村務公開方面作用較小,也并沒有獲得村干部與村民的一致好評。推進村務公開是村務監督委員會的基本職能之一,所以這樣的制度運行效果并不符合這一組織的基本職能定位。

(三)“民主評議會”職能的履職效果低下

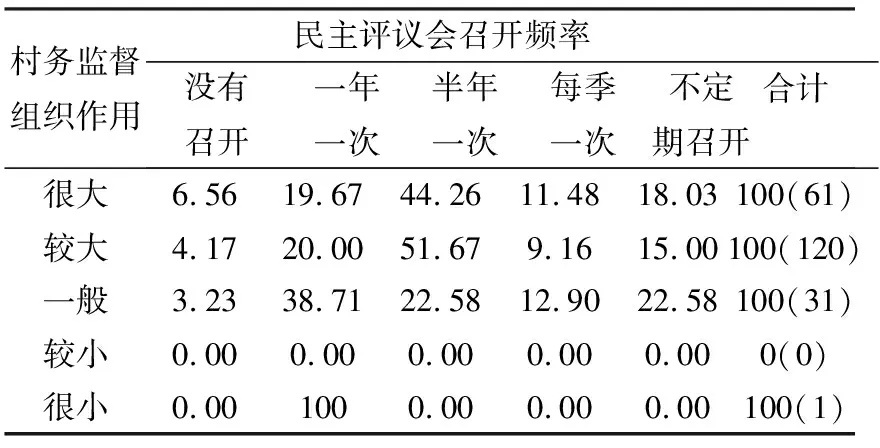

“民主評議會”是村務監督委員會執行監督村委會治理的方式之一。從表10可以看出,對比有無村務監督委員會村莊,設有村務監督委員會的村莊,村莊民主評議會議的召開頻率要高。

表10 村務監督委員會設立與村莊民主評議會議召開頻數(單位:次)

從表11中看到,村務監督委員會作用評價與村莊民主會議召開頻數和頻率的關系都不大。村務監督委員會作用發揮大小對村民民主評議召開頻率并沒有直接的相關性影響。對比來看,整體上村務監督委員會作用“很大”的村莊民主會議整體頻率更高。

表11 村務監督委員會作用評價與村莊民主評議會議召開頻率(單位:個;%)

由上表可見,村民監督理事會并沒有合格履行“召開民主評議會”的基本職能,不合格體現在兩個方面:一是不召開民主評議的村莊依然眾多,許多村民理事會成為“橡皮圖章”,未能給村民的民主監督提供平臺保障;二是出現“推責卸責”“條塊扯皮”的現象,許多村民監督委員會并不主動成為民主評議會召開的主體部門,反而是村委會來組織召開民主評議會,考慮我國村兩委的人員設置情況,這極易導致“評議”部門與被“評議”者形成“同構合并”關系,進而出現“自己組織村民評議自己”的不規范現象。這兩個方面都導致了村民監督委員會在召開“民主評議會”方面收效甚微。

三、基于現狀分析基礎上的“民主功能”建構

在協商民主理論視域下,村務監督委員會在推進村務公開、完善民主評議等方面取得了一定的作用。但依舊存在著突出問題:一是基本職能不履行,許多村務監督委員會未按照法律法規履行民主評議等職能;二是職能履行不充分,許多村務監督委會在推進村務公開、召開民主大會等方面盡管依法依規“履職”,但收效不大;三是村務監督委員會的基本職權應該給予進一步厘清,首先是對村務監督在村務公開的監督范圍、權限等問題還應進一步明確。村務監督委會應該不僅局限于既有職能的范圍,其職能種類、層次應該有更進一步的發展,進行三方面的“民主功能”建構。

(一)“能力支持”功能

“協商民主”的發展需要有序有效的政治參與,而政治參與離不開有效的公民參與主體,這就需要進行積極的“公民訓練”。當前,村務監督委員會的履行不盡如人意,很大程度上是由于村民的民主素養缺乏,對民主監督程序缺乏實際的理解。

在這一問題背景下,村務監督委員會積極參與到村民民主素質的培育工作上去,使村民能夠經歷充分的“公民訓練”進而能知曉維護自己權利的渠道與方法。這將更加有利于村務監督委會民主監督職能發揮。同時,在國家治理的意義上,村民如果通過村務監督委員會解決了民主監督問題,將能更有利于實現“小事不出門,大事不出村,矛盾不上交”的權能化基層治理狀態。這就需要村務監督委員會具備強有力的“能力支持”功能,使村民能夠以更加理性、成熟的能力素養參與到基層協商民主的過程中去。

(二)“民主程序化”功能

馬克思經典作家往往會從“多數人決定的組織形式”方面來討論民主,民主的組織形式往往要求民主程序的規則化、理性化,現如今,我國鄉村中大量的民主形式都存在著履行不規范甚至沒有履行等現象,這與制度的外部性與制度的內嵌性都有著密切的聯系。村莊人口的結構及流動、村委會功能強弱都成為了影響民主制度運行的重要外部性因素。同樣,由于村委會各部門的職能交叉、部門交叉以及人員交叉,導致民主會議等形式容易淪為“走過場”、“賣人情”的平臺,進而異化了它的初始功能。

而村務監督委員會作為獨立行使監督職能的新興部門,本身具備可以整合外部性因素及理順內嵌性因素的制度潛質。這一潛質的發揮,更多是通過“程序化”的路徑來實現的。就農村民主的推進而言,村務監督委員會可以在監督過程中,運用法律法規,一是將村民的民主參與過程進一步程序化、規范化、公開;二是讓原有民主機制的運行更為符合它的內在機理。

(三)“財務整合”功能

村民理財是村務監督委員會的重要職能,而村集體資產以及個人資產的分配與獲取是我國諸多農村的重大民主議題之一,作為理論上參照系的社區委員會,也推行了諸多具備實踐價值的財務公開預算及決算的模式樣態,其中典型代表就是浙江的“溫嶺”模式。它的協商民主模式,在發展中居于全國前列,被社會各界予以高度評價。

這更為韓福國[7]、郎友興[8]等學者所肯定。財務的公開措置是“溫嶺模式”得以發展生根的關鍵要素。由此可見,對于村集體財產與資產的分配中“誰分配”與“分配給誰”等問題的回答,將成為推進協商民主過程中的核心議題及重要物質動力。

而村務監督委員會應以程序化公開的財務整合方式,使之成為推進鄉村協商民主的重要“調節器”,“財務整合”具有兩個方面的意義:一是夯實村民民眾參與的動力機制,使之更為主動地參與民主的過程中去;二是能進一步減少村民對本村利益結構的認知撕裂,減少由于“囚徒的困境”導致村民對本村村務的誤解與對抗;三是可以承擔“公民訓練”的附加職能,使村民在財務監督工作的參與過程中感知民主程序,健全民主素養。

四、結論與討論

依據全國性大調查,可以看出:當前村務監督委員會在基層的設置及發展取得了特定條件下的歷史成就,但受制度落實、信息不對稱、社會結構等因素影響,依舊面臨著在村民中知曉度低、職能履行不到位、職能空間有限等具體問題。同時,在協商民主理論視域下,村務監督委員會依舊可以拓展廣闊的職能空間,應積極建構“能力支持”“民主程序化”“財務整合”等三大功能,“能力支持”是培育協商民主主體并使村務監督委員會基本職能“落地”的必要渠道,“程序化民主”是推進協商民主過程及理性化的重要保障,“財務整合”功能將成為農村協商民主的內生動力。

其中,在相互關系上,“能力支持”功能是“民主程序化”和“財務整合”功能的前提條件,“程序化”民主功能是“能力支持”“財務整合”功能兌現的機制路徑與必要保障,“財務整合”功能則是“民主程序化”和“能力支持”兩大功能實現的核心動力。

在黨和國家實施鄉村振興重大戰略的背景下,推進協商民主過程應積極嵌套入村級治理體系,圍繞“治理有效”的治理目標發揮作用。而村務監督委員會具備巨大的“民主提現”價值,在三大功能的建構及互動背景意義上,我國農村地區的協商民主將能進一步邁向“理性化”“公開化”“法治化”“制度化”的演進軌跡。這對于推進國家治理能力及治理體系現代化,達成“鄉村振興”目標有著不可忽視的關鍵性作用。