重組DNA分子模型的再設(shè)計

張艷娟

摘要 豐富重組DNA分子模型的內(nèi)涵,突破目的基因正連和倒連、單酶切和雙酶切差異等教學難點,引導深度學習。

關(guān)鍵詞 重組DNA分子 模型 深度學習

中圖分類號 G633.91

文獻標志碼 B

文獻標志碼 B

“DNA重組技術(shù)的基本工具”是人教版高中生物選修3專題1第一節(jié)的內(nèi)容,教材給出了重組DNA分子的模擬制作活動建議,也有教師嘗試過展板模型。模型直觀模擬了分子水平的操作,帶給學生“邊做邊學”的生動體驗。然而,由于模型設(shè)計的局限性還有一些難點有待突破,如限制酶如何選擇、目的基因正連和倒連、雙酶切與單酶切的區(qū)別等。為此,筆者嘗試對模型進行再設(shè)計,豐富模型內(nèi)涵,引導深度學習。

1模型設(shè)計要點

1.1含目的基因的DNA片段模型

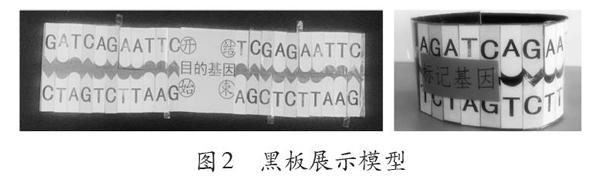

該模型有兩個設(shè)計要點:1目的基因有方向性,反向連接會導致錯誤表達,所以用開始和結(jié)束表明方向(目的基因不一定帶啟動子和終止子,所以未標啟動子和終止子);2獲取目的基因時要既可用單酶切,又可用雙酶切。所以,目的基因兩側(cè)各設(shè)計了一個G↓AATTC的識別序列,并在目的基因左右兩側(cè)分別增加↓GATC和↓TCGA的識別序列。值得注意的是目的基因左側(cè)↓GATC和G↓AATTC之間要增加一個無關(guān)堿基對,否則兩個酶切序列連起來中間會出現(xiàn)一個↓TCGA的識別序列,增加不必要的干擾;目的基因右側(cè)↓TCGA要設(shè)計在G↓AATTC的左側(cè)。這樣,可以在G↓AATTC酶切后模型的基礎(chǔ)上再切割↓TCGA位點。另外,如果↓TCGA在G↓AATTC的右側(cè),即使添加兩種限制酶(酶2和酶3),目的基因兩側(cè)也只有酶2切割后產(chǎn)生的黏性末端。

1.2運載體模型

該模型模擬了最常用的運載體——質(zhì)粒,模擬目標是既要體現(xiàn)單酶切和雙酶切的區(qū)別,又要至少體現(xiàn)運載體具備的兩個條件:具有1個至多個限制酶切割位點便于與外源基因連接、具有某些標記基因便于重組DNA的檢測與鑒定。因此,質(zhì)粒上設(shè)計了三種限制酶的識別序列G↓AATTC、↓GATC和↓TCGA,其中↓GATC的識別序列位于標記基因中。

2模型制作方法

根據(jù)教學需要設(shè)計了兩種模型:分組活動模型和黑板展示模型。

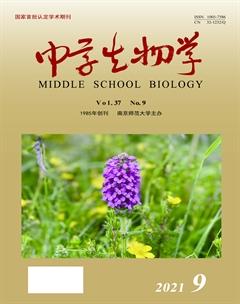

分組活動模型(圖1)以學案的形式印發(fā)給學生,確保每一位學生都能親自動手操作。為了使目的基因與質(zhì)粒的連接美觀規(guī)范,兩種DNA模型的寬度要相同、堿基大小和間距要一致。

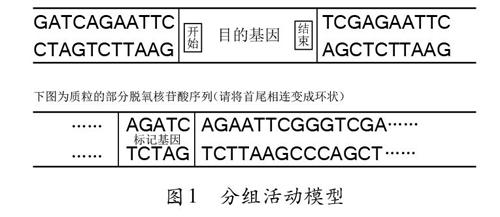

黑板展示模型(圖2)的要求是字大醒目,可在黑板上吸附和移動,并能多次重復使用。該模型利用“不織布”制作,方便折疊,經(jīng)久耐用。不織布的正面粘貼印有“A、T、C、G”四個字母的彩紙,代表四種脫氧核苷酸;背面粘貼軟磁片,可吸附在黑板上。為了延長模型使用時間,彩紙上貼一層寬膠帶。各限制酶的切口提前剪開,斷開處用透明膠帶粘起來,把透明膠帶的一頭對折,使其失去粘性,方便手持操作。因透明膠帶粘在光滑的寬膠帶表面,所以將透明膠帶撕開、粘上的操作可多次重復。為了展示目的基因與目的基因相連和質(zhì)粒與質(zhì)粒相連,目的基因和質(zhì)粒各做2個。

3模型使用策略

該模型構(gòu)建活動適合在學生初步了解相關(guān)知識的基礎(chǔ)上,進行深入拓展探究,所以安排在“DNA重組技術(shù)的基本工具”第1課時后。

3.1目的基因和質(zhì)粒的再認識

為提高課堂效率,教師在課前下發(fā)印有模型的學案,請學生將目的基因所在DNA和質(zhì)粒DNA沿實線剪下來,并將質(zhì)粒首尾相連成環(huán)狀備用。課上,在學生觀察模型后,教師提出問題:1什么是目的基因?2目的基因的方向會不會影響其表達?3從DNA中分離出目的基因需具備幾個限制酶酶切位點,水解幾個磷酸二酯鍵?4目的基因所在DNA被切割后會斷成幾部分?5質(zhì)粒的化學本質(zhì)是什么?6質(zhì)粒作為運載體必須具備哪些條件?7質(zhì)粒被一種限制酶切割后會形成幾個DNA片段,出現(xiàn)幾個游離的磷酸基團?被兩種限制酶切割呢?8如何區(qū)分不同長度的DNA片段以便找到所需的DNA片段?接著,補充介紹凝膠電泳技術(shù),幫助學生理解限制酶切割后應對DNA片段進行分離和鑒定,以防止切割后的DNA片段再度連接。

3.2體驗重組質(zhì)粒的構(gòu)建

教師展示圖3,提出問題:如何選擇獲取目的基因和切割質(zhì)粒的限制酶,切割后的末端應具備什么特點?學生分析可知,不能選用酶1,因為會破壞標記基因,從而確定兩種可行方案:1使用酶2進行單酶切;2使用酶2和酶3進行雙酶切。

為了更好地對比體驗單酶切和雙酶切的區(qū)別,學生先嘗試用酶2切割目的基因所在DNA片段和質(zhì)粒。教師提出問題,引導學生思考:假如借助凝膠電泳技術(shù)分離和純化了目的基因片段,排除了目的基因兩側(cè)的DNA片段。現(xiàn)將很多目的基因和切割后的質(zhì)粒放進一個容器,加入DNA連接酶后會產(chǎn)生多少種連接方式?學生兩人一組將各自切割后得到的目的基因和質(zhì)粒放在一起,模擬可能的連接方式。學生代表利用黑板展示模型匯報,可能的連接方式有6種:目的基因自身環(huán)化、質(zhì)粒自身環(huán)化、目的基因和目的基因連接、運載體和運載體連接、目的基因和運載體連接(其中包括目的基因正連和倒連兩種情況)。接著,啟發(fā)學生思考:如何減少錯誤連接,提高轉(zhuǎn)基因的成功率呢?學生自然會想到雙酶切,接著分組模擬體驗酶2和酶3切割后的DNA片段連接方式,分析雙酶切(圖4)比單酶切(圖5)的優(yōu)越性。雙酶切排除了目的基因和質(zhì)粒的自身環(huán)化現(xiàn)象,也避免了目的基因倒連,但仍存在目的基因和目的基因、運載體和運載體相連的情況,所以轉(zhuǎn)基因后需進行目的基因的檢測與鑒定。教師追問,啟發(fā)學生思考:如果標記基因為氨芐青霉素抗性基因,如何鑒定目的基因是否導入?如果標記基因為氨芐青霉素抗性基因,酶3位于抗四環(huán)素基因中,如何鑒定目的基因是否導入?

4教學反思

該重組DNA分子模型補充設(shè)計了目的基因的方向性、從一種限制酶識別序列增加到三種限制酶識別序列,深入淺出地破解了目的基因正連和倒連、單酶切和雙酶切的差異等難點問題,并將限制酶與凝膠電泳技術(shù)有機銜接,豐富模型內(nèi)涵。教師創(chuàng)設(shè)了驅(qū)動深度學習的真實情境,促使學生主動參與中解決有挑戰(zhàn)性的問題發(fā)展了科學思維。手腦并用的真實體驗有利于模型建構(gòu)內(nèi)化為自覺的思維習慣和能力。

參考文獻:

汪林靜.設(shè)計展板模型突破基因工程的教學難點[J].生物學教學,2014,39(9):33.