信息技術教學中研究性學習的開展

陳詩靜

(廣東省廣州市越秀區桂花崗小學 廣東 廣州 510000)

高中信息技術新課程標準的提出到落實已有經過一段較長時間的實施期。雖然小學信息技術課程標準仍未出臺,但新課標的理念在教學中也真正的落到實處。這就為傳統教學模式帶來重大的沖擊。從心理學的角度來看,不同的教學模式會導致不同的課堂氣氛、師生關系、師生在課堂中的地位、學習模式等。在這個新時期,一種新的教學——學習方式產生了——研究性學習。研究性學習是在教師的指導下,學習者根據相應的學習興趣、以學習目標為依據,對相應的問題采用小組協作的方式進行自主探究,形成學習者自身對研究問題的理解和解釋,在這個過程中,調動了學習者的主觀能動性,學習者慢慢養成自主學習的習慣,教師只需要對學習者進行引導,而不是牽著學習者一步步走。研究性學習其本質是學生的教師的引導下進行有效的體驗活動,從而利用推理、類比、分析等方法得出教學目標所要求的學習內容。當信息技術課程與研究性學習相融合的過程中,學生需要改變信息技術學科知識的學習方式,在掌握信息技術學科知識的同時綜合運用多方面知識,擴展多維的學習內容。

以下是本人在教學過程中總結出來的一點經驗,我認為開展研究性學習的課堂應該有以下幾個步驟:

1.研究性學習以豐富的現實材料為基礎(準備階段)

信息技術是來源于生活,也用于生活的一種技能。在小學階段,信息技術的生活性、實用性尤為突出。課程標準明確提出,信息技術的核心素養主要包括:信息意識、計算思維、數字化學習與創新、信息社會責任。學生的生活環境處在信息高度膨脹的環境中,作為老師應該有意識地提出大量的現實材料,以為學生的學習打下基礎。在教學時學生很多時候不能馬上聯想到與學習內容相關的內容,即使能列舉出來,也未必是完整的,這時就要求老師要有充分的教學預設,并做好材料的準備。

如在教學《認算機初識》一課中其中一個教學內容是了解計算機的用途,我們希望通過討論的方式,讓學生用信息技術的眼光觀察生活,提出更多的計算機在生活中的作用。作為老師或家長,主觀上是希望學生不要沉迷于計算機游戲的世界里,但一旦提及計算機的作用,學生第一反應是玩游戲,然后討論的話題可以就會被帶到玩什么游戲、誰玩得更厲害的方向去,與教學目標背道而馳了。如果在課上,教師先為學生提供豐富的計算機運用于生活的場景視頻,讓學生說出計算機在這一場景課中用途,如商場中的自動測溫儀、車載智能助手、共享單車軟件、智能家居、銀行柜員機、自動販賣機、無人超市……讓學生感受到計算機為生活帶來的便利,在內心產生出想學計算機、想創造更多智能機器的愿望。在這樣的學習材料鋪墊下,學生再進行計算機用途的討論就會向著理想的方向發展。

為教學提供豐富的現實材料不單單是為了引起研究的興趣,它再是為了給研究性學習提供研究的材料。信息技術知識和技能的研究是具有嚴密的邏輯性的。在教學中,教師應該讓學生了解到,老師、同伴、書本提供的方法只是其中的一個實現操作的途徑,它并不是唯一可行的,也未必是最優的方法,這體現了研究性學習的必要性和樂趣所在。

如在APP Inventor《動感計步器——數字代碼塊的使用》教學中,老師讓學生說出日常生活中常見的計步器或計步軟件。學生能說出手機、電話手表、運動手環等計步器,但對計步器的功能僅限于計步,而不一定知道計步器或計步軟件還可以有計算距離、地圖定位、提示運動、測試心率等功能。因此教師在課堂預設時應通過實物或視頻等方式,向學生展示計步器的多種功能。這些功能的展示,在學生完成基礎知識技能的學習后進行創新設計時提供思路。學生在設計時可以通過聯系新舊知識、聯系生活實際產生創新思路,從而達到培養學生的綜合能力和創新意識。

知識由老師直接傳授給學生,那么學生只是記住了這些知識和技能;而如果知識是自己研究出來的,那么知識才能讓學生真正掌握、內化為學生的能力。

2.研究性學習以游戲、活動、實驗等為主要形式(體驗階段)

研究性學習區別于傳統教學的另一主要內容就是課堂的組織形式。研究性學習以游戲、活動、實驗等方式為主,讓學生在動手操作、體驗活動中過程中把知識和技能“做”出來。游戲、活動、實驗都是一個體驗的過程,有體驗才能使思考更深入、更有根有據。體驗的過程其實就是研究學習的過程,因此在教學中要有意識地開展有意義的體驗活動。

在教學APP Inventor《動感計步器——數字代碼塊的使用》時,書本對運算代碼的使用只是以一個例子為例進行教學,學生較難掌握運算代碼使用的邏輯順序。而我在教學中讓學生從數學問題出發,使用數學符號列式,同時使用計算機符號編程。在這個“做”的過程中,學生了解到了數字代碼塊的使用方式,使數學語言與計算機語言順序接軌。

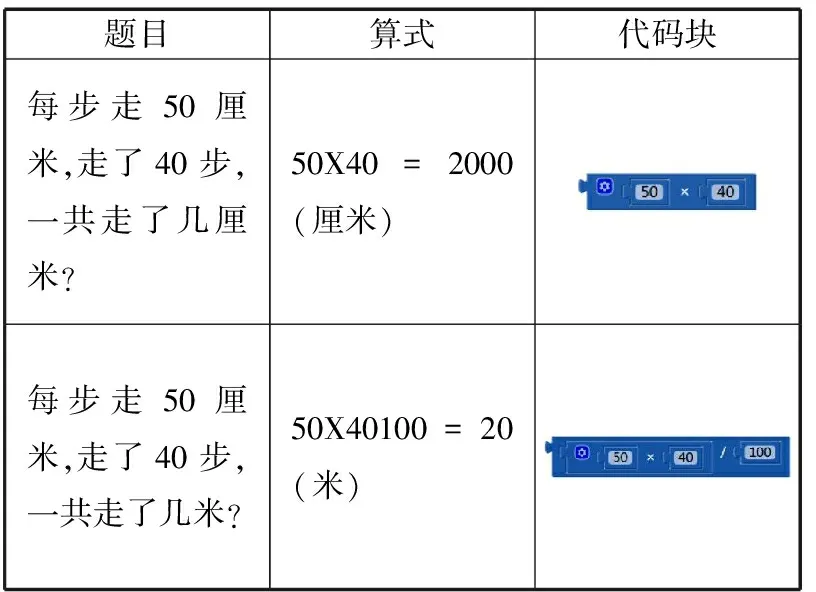

題目算式代碼塊每步走50厘米,走了40步,一共走了幾厘米?50X40=2000(厘米)每步走50厘米,走了40步,一共走了幾米?50X40100=20(米)

利用活動使學生掌握了本節課所要求達到的教學目標。這其實就是一個研究的過程,根據困難、問題,積極地思考解決的方法,經過嘗試——再嘗試——到成功,學生感受到學習的樂趣,體驗到知識獲取的過程。

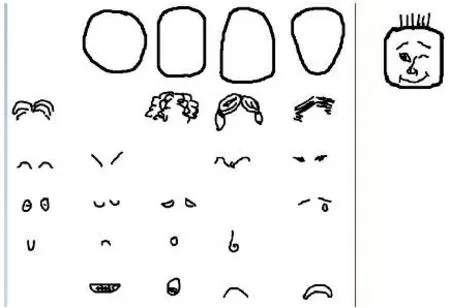

又如在教學畫圖軟件中《選定和移動》操作時。我以拼組人臉的活動進行練習。學生在操作的過程中,創造出了各種的人物形象,并根據眼神、嘴形等編造出人物的性格。同學們都為他們自己的創作和介紹笑得合不上嘴。

這樣的活動,讓學生在日后的生活中能更留意人的臉部表情所傳達的含義,為繪畫積累更多的現實經驗。同時在游戲的過程中,學生在畫圖軟件中的選定操作有了大量練習的機會,對距形選定和自由選定能靈活地運用。

3.研究性學習以推理、類比、分析為手段(探究階段)

每一個知識和技能都不會是獨立存在的,而是相互聯系、互相轉化的。有了研究材料,有了體驗過程,不代表知識就能被“創造”出來的,這些都只是條件,必須要經過推理、類比、分析等方法去偽存真,得出知識的精粹。分析,把研究材料有條理地進行整理,思考其含義。推理,可以使研究材料知識化。類比,根據知識相同、相似的部分進行分類,后比較其差異,從而更好地掌握知識。

在教學金山演示時,其功能菜單大部分與金山文字相同,學生可以通過兩個軟件的類比,較快地掌握金山演示的基礎功能和操作,較好地做到知識遷移。然后在課堂上把學習的重點放在其特殊的演示功能上。又如在APP Inventor教學時,在觀看、使用apk時,推理其具有哪些組件,需要用上哪些功能模塊。

在課堂中允許學生試錯,通過巡視發現學生操作過程中發生的共同問題,利用這些課堂的生長點,組織學生對問題進行分析,找出解決問題的關鍵點。教會學生分析問題,培養學生解決問題的能力。

如果學生能保持這種分析問題的策略、研究的精神,在創作自己的作品時,就能掌握思考的方法。

4.研究性學習以分享為課堂總結(分享總結階段)

學習的后期,我們需要把知道進行總結整理。在研究性學習中以分享為主要形式。傳統教學中,我們往往只關注到對知識技能的總結,而忽略了對過程方法、情感態度價值觀的總結。而這些恰恰是新課程標準中對教學目標的三個維度的要求,同時也能提升和培養學生的信息素養。一節成功的課,不單是在知識技能方面對學生有提升,而應該是在各個方面上都對學生有一定的作用。以下是我在教學APP Inventor后的分享活動,我以幾個問題逐層深入地學生總結整節課的收獲,并簡單分析學習了這節課后的作用:

“閉上眼睛回憶這節課的過程。你認為自己最成功是什么?”(關于情感態度價值觀的分享,讓學生體驗到成功,提升自己的價值,感受到信息技術學習的樂趣。)

“如果以后現學到類似的問題,你會怎樣解決?”(這是學法、知識、技能的總結,讓學生思考這節課是怎樣學的,學到什么,以后遇到這類問題也將可以用同樣的方法解決。)

“你認為在生活中,這些知識會用得上嗎?哪能里會用到?”(突出信息技術學習的有用性、有效性。并把學習的知識與技能回歸到生活之中,使學生跳出書本的框框,了解計算機的用處。)

有效的分享對于一節課來說雖然只是一小部分,但它是作用十分重要,它能給課堂畫龍點睛,把學生原來不夠清晰的思路理順,突顯學生的成功,體現知識的現實意義。在創作的過程中,每個學生的想法都有不同,因此分享總結還可以延伸到課外,利用線上的交流,進一步把研究性學習延續下去。

研究性學習是一個過程,重視過程是它的一大原則。學生的學習是一個過程,它包括學習的準備、體驗、思維、總結。每一部分都重要,每一個環節都是密不可分的,沒有前一個階段作鋪墊,后一個階段將無法實施。在這個過程中,學生學到的是學習的方法,掌握的是以計算思維思考問題的方法,提升的是解決問題的能力。這正好比“授人以魚,不如授人以漁”,讓學生掌握學習方法才是學習最核心的內容。只有自己研究出來的結果才是永難忘記的知識。