持續腰大池引流在神經外科治療中的應用

楊麗豐

現如今,在神經外科諸多疾病的治療中,持續腰大池引流的運用十分普遍,由于此技術操作比較方便快捷,安全性比較高[1,2],所以在相關疾病治療中已經取得不錯的治療成效。為了驗證在神經外科治療中持續腰大池引流的臨床應用價值,現將80 例神經外科患者的治療過程與結果匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年1~12 月本院80 例神經外科患者,男44 例,女36 例,年齡44~74 歲,平均年齡(59.34±5.12)歲。其中,10 例為難治性腦脊液漏:4 例屬于開顱術后切口漏、6 例屬于顱底骨折腦脊液漏;15 例為顱內感染:3 例屬于腦腫瘤術后感染、4 例屬于腦外傷術后感染、4 例屬于腦出血術后感染、4 例屬于腦脊液漏合并顱內感染;25 例為蛛網膜下出血:15 例屬于創傷性、10 例屬于動脈瘤性;30 例為腦室內出血。

1.2 方法 應用一次性硬膜外麻醉包,讓患者保持側臥位姿勢,腰3~4 或腰4~5 間隙應用硬膜外套管針18 號穿刺于腰大池蛛網膜下腔部位,見到腦脊液流出后把軟質硅膠管經針芯置于腰大池中5~8 cm,確保硅膠管頭端指向患者骶尾部,當導管中有腦脊液流出之后將引流管固定好。導管尾部與無菌引流袋相連接,引流袋有能夠調節流速的開關,確保引流袋高度和腋中線保持平行,以常壓閉式方式進行引流。每日對患者的引流袋進行更換,同時要求醫務工作者記錄好患者腦脊液引流的量、性狀,將其引流量控制在200~300 ml/d,另外取適量腦脊液作為樣本進行生化檢驗,針對檢驗結果存在顱內感染的患者,需繼續進行細菌培養、藥敏試驗。硅膠管留置時間因患者病情而異,一般情況下為5~14 d 左右[3]。

2 結果

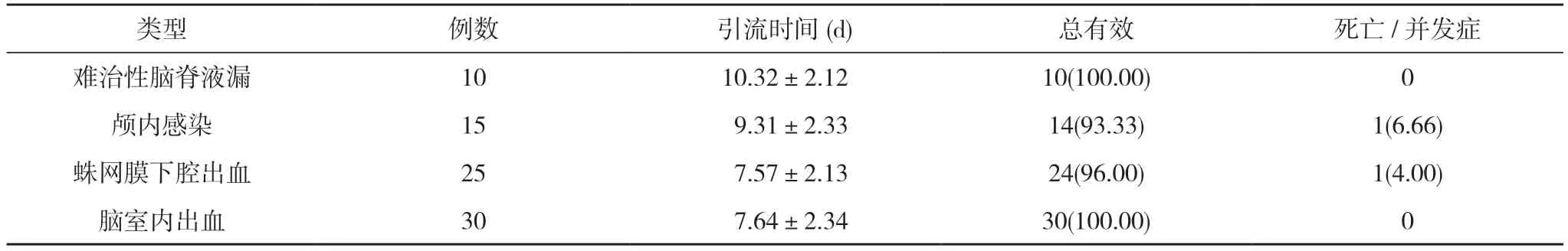

80 例接受持續腰大池引流的患者,在引流過程中沒有出現再出血、腦疝、繼發性顱內感染等癥狀。10 例難治性腦脊液漏患者全部治愈,治療總有效率達到100.00%,引流時間(10.32±2.12)d,死亡/并發癥發生率為0;15 例顱內感染患者治愈14 例,治療總有效率達到93.33%,引流時間(9.31±2.33)d,死亡/并發癥發生率為6.66%;25 例蛛網膜下出血患者治愈24 例,治療總有效率達到96.00%,引流時間(7.57±2.13)d,死亡/并發癥發生率為4.00%;30 例腦室內出血患者積血均有效清除,治療總有效率達到100.00%,引流時間(7.64±2.34)d,死亡/并發癥發生率為0。見表1。

表1 80 例接受持續腰大池引流患者的治療結果分析 [,n(%)]

表1 80 例接受持續腰大池引流患者的治療結果分析 [,n(%)]

3 討論

持續腰大池引流就是基于體外持續引流蛛網膜下異常腦脊液[4],同時使顱內壓處于較低的狀態,達到有效治療的效果。對神經外科疾病的臨床治療,如難治性腦脊液漏、顱內感染、蛛網膜下腔出血、腦室內出血等有著顯著的療效,由于其屬于一種微創技術,操作較為簡單方便,安全性比較高,術后恢復比較快,所以已經獲得臨床醫師與患者的認可。除此之外,持續腰大池穿刺引流還能運用在顱底神經外科手術當中,在手術期間對腦脊液進行引流,能夠使顱內壓降低[5],縮小腦容積,降低對腦組織帶來的牽引力,促進手術視野的充分暴露,為臨床醫師的手術操作帶來便利,現已在神經外科治療中運用較為普遍。

腦脊液漏主要以顱底骨折腦脊液鼻漏、耳漏、術后傷口腦脊液漏為主[6],屬于神經外科的常見性病癥,容易誘發顱內感染。在早期治療階段,主要通過抗生素、脫水降顱壓、床頭抬高等干預方式。當腦脊液漏患者接受7 d 以上的常規治療依舊不見好轉,可將其劃分成難治性腦脊液漏疾病,需對患者運用持續腰大池引流,通過使硬腦膜漏口處于干燥狀態,加快漏口位置肉芽組織的生長,能夠促進漏口的愈合。引流之后當腦脊液漏停止,還能利用夾閉引流管繼續觀察48 h[7],依舊沒有腦脊液漏情況下即可將導管拔除。如若腦脊液漏通過上述治療14 d 左右依然沒有任何好轉,需通過手術修補漏口的方式。除此之外,針對手術后出現腦脊液漏的患者,需通過預防性置管方式使硬膜修復的可能性增加。本次臨床研究結果表明,10 例難治性腦脊液漏患者全部治愈,治療總有效率達到100.00%,引流時間(10.32±2.12)d,死亡/并發癥發生率為0。

顱內感染作為神經外科較為多見的并發癥之一,根據相關數據統計表現[8],顱內感染發生幾率為2%~5%左右,而病死幾率達到25%~40%。傳統的顱內感染治療方式主要運用反復腰穿釋放腦脊液方式,因操作過程繁瑣復雜,不但會使患者飽受病痛折磨,還不能持續引流炎性腦脊液,影響臨床治療效果。現如今,通過利用持續腰大池引流能夠彌補傳統治療的缺陷,將感染的腦脊液持續引流到體外,并加快腦脊液的分泌,對于炎性腦脊液達到稀釋與沖洗的作用,相較于傳統的反復腰穿方式,該治療效果更加明顯。尤其針對重癥顱內感染患者,也能聯合應用鞘內注射抗生素的方式強化臨床治療效果[9],但是臨床上對于鞘內用藥劑量、用藥安全性還存在許多爭議,沒有達成統一共識。當顱內感染患者病情逐漸恢復,腦脊液檢驗指標達到正常狀態后即可將引流管拔除。本次臨床研究結果表明,15 例顱內感染患者治愈14 例,治療總有效率達到93.33%,引流時間(9.31±2.33)d,死亡/并發癥發生率為6.66%。治愈患者腦脊液常規檢驗、生化指標檢驗均達到健康范圍。

自發性蛛網膜下腔出血好發于顱內動脈瘤破裂出血,針對動脈瘤的臨床治療,一般應用開顱動脈瘤夾閉術、介入栓塞治療方式[10],但是針對沉積于蛛網膜下腔與腦底池中的血液清除難度比較大,加之,在血性腦脊液的刺激下,聯合血細胞破壞之后釋放的5-羥色胺、內皮素,容易誘發腦血管痙攣。除此之外,血紅蛋白及其活性物質還會對蛛網膜顆粒造成阻塞影響,在血液刺激下腦膜誘發腦膜炎性反應,使蛛網膜下腔出現粘連,以至于出現腦脊液循環吸收障礙,引發交通性腦積水。結合相關臨床研究證實,盡早實施持續腰大池引流治療干預方式,能夠降低腦血管痙攣的發生幾率,使得腦血管痙攣發生率由40%降低到15%左右[11],還能在一定程度上避免交通性腦積水的形成。然而,對于創傷性蛛網膜下腔出血運用持續腰大池引流也可達到相同的治療效果。本次臨床研究結果表明,25 例蛛網膜下出血患者治愈24 例,治療總有效率達到96.00%,引流時間(7.57±2.13)d,死亡/并發癥發生率為4.00%,當引流腦脊液逐漸清亮,經腦脊液常規檢驗指標處于正常后即可將引導管拔除。

根據有關臨床研究發現[12],腦室內出血往往占自發性顱腦出血的30%~50%左右,而血腫能夠自然吸收、消失的時間大約為12 d。因血腫能夠誘發一定程度的繼發性腦損害,所以臨床上認為應盡快將腦室內積血清除,使腦脊液循環保持順暢。對于腦室內出血除去常規的腦室外引流術,還能應用持續腰大池引流,在腦脊液的自然稀釋、沖刷作用下能夠將腦室內積血有效清除,將腦室內外引流時間縮短,減少患者因積血導致的刺激性高熱等并發癥發生。當引流腦脊液逐漸清亮,經過CT 檢驗為腦室系統積血,可將引流管拔除。本次臨床研究結果表明,30 例腦室內出血患者積血均有效清除,治療總有效率達到100.00%,引流時間(7.64±2.34)d,死亡/并發癥發生率為0。

綜上所述,在神經外科諸多疾病的治療中持續腰大池引流的應用效果顯著,因適用范圍廣,臨床操作比較簡單,創傷性小,能夠使患者的治療期限縮短,讓患者盡早恢復健康,同時也為患者節約部分醫療費用,減輕患者的經濟壓力,特別針對危重型、耐受力比較差的患者,持續腰大池引流適用性更強,是一種安全性較高的治療方法,有較高的推廣價值。