耳穴壓豆聯合常規中醫護理對維持性血液透析下肢痙攣患者的效果觀察

王紅娜

隨著老齡化進程、飲食結構、藥物影響等,腎功能衰竭的發病率呈現逐年增高的趨勢。晚期慢性腎癌患者可以采用血液透析、腹膜透析、腎移植治療,受到空間條件和移植腎來源的限制,血液透析是晚期腎功能不全患者的主要治療方式。患者常需要進行每周2~3 次的血液透析治療,受到病情并發癥及患者自身自控力的影響,下肢痙攣是常見的一種血液透析并發癥[1]。下肢痙攣發生時患者疼痛難忍,常常導致患者透析提前結束,甚至患者對再次透析產生恐懼心理。因此,如何使患者減少下肢痙攣的發生是血液凈化室醫護人員的研究熱點。中醫理論認為患者素體陰虧或體弱氣虛,或者在透析治療脫水過程中加重陰虧,引起陰虛、血少,導致筋脈失養,與肝、脾、腎等臟腑功能失調有密切關系。耳穴壓豆法是根據中醫理論,將王不留行籽貼敷在耳廓內的相應穴位,刺激穴位,從而達到調節人體機能的目的[2]。作者采用耳穴壓豆聯合常規中醫護理干預維持性血液透析下肢痙攣患者,效果顯著,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年6 月~2018 年6 月在濟南市中醫醫院血液凈化室進行維持性血液透析治療的患者40 例作為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組20 例。納入標準:①研究對象均接受血液透析患者≥1 年;②血液透析治療過程中肌肉痙攣發生次數≥12 次/年;③患者依從性較好,能夠配合治療;④已與患者簽署知情同意書,并經醫院醫學倫理委員會批準。排除標準:①病情嚴重無法完成研究者;②依從性差,無法配合治療者;③對敷貼過敏者。

1.2 治療方法 對照組行常規中醫護理,患者在肌肉痙攣發生后首先減慢血流量,暫停超濾,嚴重痙攣者輸入0.9%氯化鈉注射液100~200 ml 滴注或葡萄糖酸鈣10 ml 推注,待肌肉痙攣緩解后,重新調整血流量和超濾量,繼續透析,在透析間期指導患者減少飲水量,排除患者心理負擔。觀察組行常規中醫護理聯合耳穴壓豆,常規中醫護理內容與對照組相同,首先使用75%的酒精對患者耳廓進行消毒,用鑷子將王不留行子的方形膠布貼敷于患者的相應耳穴處(下肢、肝、腎、神門、皮質下等),輕輕按壓耳穴處,根據患者適應度逐步加大按壓力度,直至出現刺痛感和灼熱感。按壓時間約為20~30 min/次,按壓3~4 次/d,下次透析前進行換藥。

1.3 觀察指標及判定標準 ①觀察比較兩組患者護理第1、2、3 個月的下肢痙攣發生情況;②比較兩組患者護理前后WHOQOL-BREF、SF-36 評分:采用WHOQOL-BREF 與SF-36[3]評估兩組患者護理前后的生存質量。

1.4 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

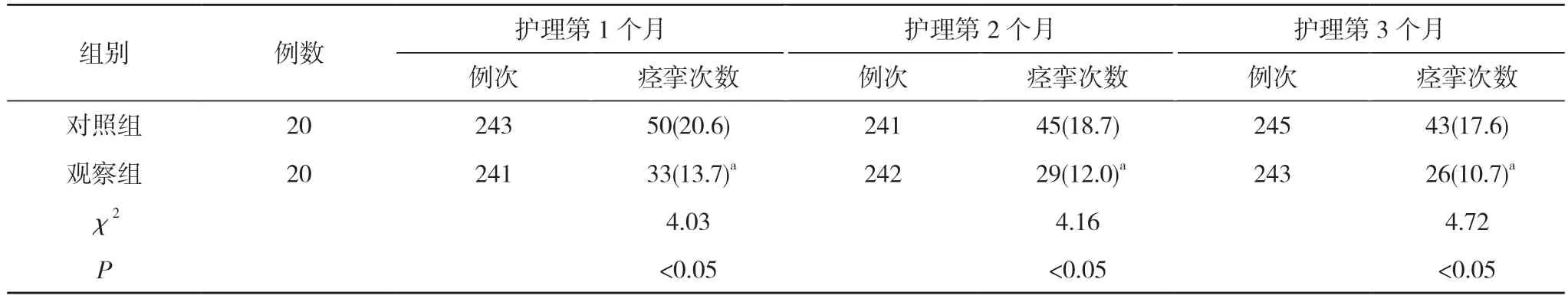

2.1 兩組下肢痙攣次數比較 觀察組護理第1、2、3 個月的下肢痙攣發生率分別為13.7%、12.0%、10.7%,均明顯低于對照組的20.6%、18.7%、17.6%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組下肢痙攣次數比較[n(%)]

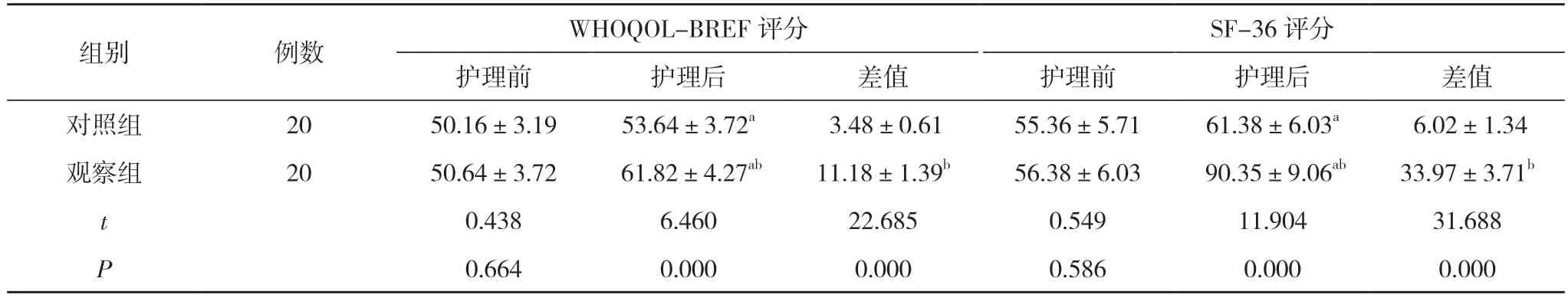

2.2 兩組護理前后WHOQOL-BREF、SF-36 評分比較 護理前,兩組患者的WHOQOL-BREF、SF-36 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組患者WHOQOL-BREF、SF-36 評分均顯著高于本組護理前,且觀察組患者的WHOQOL-BREF、SF-36 評分均明顯高于對照組,WHOQOL-BREF、SF-36 評分差值均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組護理前后WHOQOL-BREF、SF-36 評分比較(,分)

表2 兩組護理前后WHOQOL-BREF、SF-36 評分比較(,分)

注:與本組護理前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

3 討論

血液透析是終末期腎臟病患者的主要治療方式,但是血液透析治療也存在諸多并發癥,其中下肢痙攣是常見的一種并發癥,《素問·湯液醪醴論》指出“精神不進,意志不治,故病不可愈”。由于種種原因患者多次發生肌肉痙攣,難免產生恐懼心理[4],加上肌肉痙攣帶來的疼痛,極易導致患者抗拒透析,給治療帶來極大不便。因此,患者如果多次發生肌肉痙攣,應采取積極的治療措施。透析時下肢痙攣的產生涉及許多因素,比如干體重設置有誤差、超濾過快、血壓偏低、低蛋白血癥、貧血等。下肢痙攣通常發生在透析中后期,從分子生物學分析,可能與透析過程中血容量減少,組織暫時發生缺血缺氧,還原性血紅蛋白增多、pH 值上升存在關系[5-7]。

中醫學的治療理念是“未病先防,既病防變”。血液透析患者中容量依賴型高血壓占大多數,在透析期間超濾過快,有效循環血量銳減,誘發低血壓,引起肌肉痙攣[7]。因此,常規護理中最重要的是指導患者透析間期減少飲水量,體質量增加不應超過干體質量的4%~5%。常規治療是靜脈推注葡萄糖酸鈣,但這種治療方式對患者以后的痙攣發作基本無效,并且透析患者血管鈣化發生率高,經常推注葡萄糖酸鈣可以增加血管鈣化的風險。中醫學對患者進行整體辨證,對于患者的體質改善有極大幫助。中醫學認為下肢痙攣病位在筋脈,基本病機為津液暴脫,氣血不足,筋脈失養。根據辨證可分為陰虛血少和瘀血內阻兩種基本類型。陰虛血少者主要表現為神疲乏力,舌質淡紅,舌苔薄而少津,脈沉細。瘀血內阻者主要表現為舌質紫暗,脈沉細而澀。陰虛血少基本病機為肝為將軍之官,喜條達惡抑郁,患者失液而陰虛,水不涵木,肝風內動,以致抽搐攣仆。瘀血內阻基本病機為久病入絡,血液運行不暢發生瘀血,新血不生,血不養筋而成。中醫藥對肢體痙攣的治療具有很大優勢,但是長期血液透析患者已處于無尿狀態,中藥煎煮后水液難以排出,因而臨床應用受到限制。另外,耳穴療法也是一種中醫的治療方式,《黃帝內經》記載早在兩千多年前勞動人民已使用耳穴進行診斷和治療疾病。中醫學認為,耳朵和臟腑經絡有著密切的關系,《靈樞·口問》篇云:“耳者,宗脈之所聚也”,其中有六條陽經經脈分別在耳中和耳的周圍循行。因此,在臨床上應用耳穴治療疾病是可行的。現代生理學研究顯示,耳穴刺激的作用包括多條途徑:①在脊髓灰質后角對信息進行初級整合,進而完成脊髓節內或節間的信息反射;②在腦干內將軀體感覺和內臟感覺核的信息進行整合,從而完成體表一內臟的相關信息反射;③在腦干內網狀結構中網狀核之間進行信息整合,最終進行調節機體的基本生命活動[8]。

本研究顯示,觀察組護理第1、2、3 個月的下肢痙攣發生率均明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。護理后,兩組患者WHOQOL-BREF、SF-36 評分均顯著高于本組護理前,且觀察組患者的WHOQOL-BREF、SF-36 評分均明顯高于對照組,WHOQOL-BREF、SF-36 評分差值均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

總之,采用耳穴壓豆聯合常規中醫護理可以明顯減少血液透析下肢痙攣的發生率,提高患者生存質量,采用耳穴壓豆,通過耳部穴位刺激,補益肝腎,營養靜脈,活絡通經,從而減少痙攣發生,提高生活質量,保證透析效果,值得臨床推廣應用。