“安居樂業”的鄉村空間形態探析

王 璇 (常州大學美術與設計學院,江蘇 常州 213016)

1 “安居樂業”的古文字投影:鄉村形態溯源

從古至今,“安居樂業”一直是人們生活中追求的不變主題,無論是人口較少、分布零散的村落,還是在聚落基礎上逐漸壯大形成的城鎮。而僅從詞面組織看,當中更以“安居”為先,而后“樂業”。觀察其在《說文解字》上的釋義投影:

安,《說文》:“安,靜(竫)也。”

居,《說文》:“居,蹲也。”

樂,《說文》:“樂,五聲八音總名。象鼓鞞。”

業,《說文》:“業,大版也。所以飾[栒]懸鐘鼓。捷業如鋸齒,以白畫之。象其鉏铻相承也。”

有安穩的居所可供棲息,方可鼓樂以娛,升華至情感的抒發,或者說,更高層次的精神上的追求無疑需要有堅實的物質基礎作為后盾,同時看得見、摸得著的有形物質形態亦是高品質精神生活的載體,使深厚文化的積淀真正落到實處。

提到“安居”之所,首先想到的即是住宅,通常被稱為“家”的地方。

而“樂業”即“安業”,安于工作,好好做事。《說文解字》中雖然沒有與之絕對對應的訓釋,卻提到了“樂”“業”文字產生之初與音樂、樂器的系聯。音樂的產生,尤其當“樂”“業”所包含的對音樂五聲八音的系統認知和對樂器及其演奏形式多樣性的創造,力證了上古先民們的精神生活的豐富,也反映出其所建立的基礎——物質生活的富足,這些均倚賴于物質“安居”之后的精神“樂業”。而音樂的教化、娛樂功用亦反作用于建筑空間,拓展空間內部的功能,甚至延伸至空間之外。

“安居樂業”從物質與精神的層面互為依托地共同展示著自古以來人們對幸福生活的美好追求與向往,也是緣由幾千年中國農耕社會孕育出的多元并存的宗教信仰、崇拜而生發出來的獨特的鄉村生活、生產空間形態。

2 “安居樂業”的生活理念:傳統文化中的鄉村空間形態

在漫長的農耕文化發展中,人們的一切生活幾乎都與農耕活動息息相關,而儒道互補成為中國自古以來鄉村空間發展的特有色彩。俗語有云:“一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田。”儒家影響下的中國傳統農業社會,除了“以食為天”的生理需求,光宗耀祖的學優為仕則成為古人們信奉的最佳人生境界。而在隱逸文化的作用下,儒家的“獨善其身”與道家的“復歸返自然”為文人士大夫們的鄉村生活增添了更為浪漫雅淡,上升至人格層次的新注解。尤其是道家的“天人合一”“順勢而為”的崇尚自然天道思想,在鄉村的空間形態布局方面更是幾乎無處不在,它與儒家的講求人倫、入世觀念一起,夾雜著對宗教、自然、生殖等的崇拜,貫穿于千載而下的古村落空間形態中。

2.1 崇尚耕讀風氣的鄉村規劃

溫州永嘉的蒼坡村以“文房四寶”為概念構思,布局設計整個村落空間。首先在村子的東面和南面各人工開鑿一處蓄水池(東湖、西湖),擬作“硯池”,并在兩池之間開辟出寬16m的水渠,形成環流,硯池邊緣以條石砌作硯槽;西湖北面臨池處設置若干根 4.5m×0.5m×0.3m的大條石,隱喻“墨錠”,當中一根的一端呈傾斜狀,象征其已開封啟用;同處西湖北面的一條東西走向的筆直街道即喻示“毛筆”,是村子的主街,街道全程由青磚、條石和鵝卵石鋪就,長約330m,其西頭正對一座天然形成的大山,山的輪廓有三峰并立,形似筆架,故又名筆架山;村子的選址地形則平坦、方正,恰如一張裁好的紙張。寓意“筆墨紙硯”的鄉村規劃格局將有著深厚文化積淀的、落戶于此的世家名門對子孫后代“朝為田舍郎,暮登天子堂”的殷殷期盼表露無遺,并糅合傳統陰陽五行之調和原理,祈愿家族文運長盛不衰、延綿不絕。村中主要建筑景觀:李氏大宗祠、仁濟廟、水月堂、太陰廟、望兄亭等均為族中出人頭地、德高望重者修建,其背后的故事亦勉勵后人發奮讀書、光耀門楣,教育子孫應以族中親情為重,相互扶持、興旺家族(圖1)。

圖1 蒼坡村

又比如江西樂安的流坑村,書屋、書院遍布全村。據記載,明萬歷十年書院26處;清道光年間書院、書屋精舍28處;至今仍保留的最大書院為一座始建于明代的前帶泮池庭院的三進式建筑,村中民宅上常掛有“大夫第”“州司馬第”“儒林郎第”“登仕郎第”等匾額,令人不由生出一股“仕宦之眾,莫之與倫”之感。更不用說收入族譜的皇帝封贈敕書;村民家中供奉的魁星彩繪雕塑;專祀魁星的文昌閣、魁星閣;祭祀儺舞的專設項目“魁星點斗”;宣揚科舉入仕的“拱奎門”“九德堂”;學人、書法家的題字、作品更是在村中比比皆是,耕讀風氣濃厚。而山西裴柏村是裴氏家族的聚居地,較之董氏所在的流坑村,更有過之無不及,不只墨寶古跡眾多,家家門樓的顯要位置幾乎都會懸掛“耕讀傳家”的家訓。而無論是蒼坡村、流坑村,還是裴柏村,之所以能夠累世為官、人才輩出,正是舉全村、全族之力耕種田地,積累出殷實的家底以發展教育所得到的豐厚回報。雖然村中的生產、居住、祭祀、娛樂等空間皆全,亦在布局規劃時考慮到風水命理和風俗信仰的因素,卻無不圍繞著教育的主題有目的地一一展開(圖2)。

圖2 流坑村

2.2 講求陰陽風水的空間布局

國人對風水堪輿之術的篤信或許自上古之時就已懵懂,如《詩經·公劉》所載:“既景乃岡,相其陰陽,觀其流泉。”而在之后的數千年里,陰陽、五行、太極、八卦等更融入風水之中,成為人們在相地、擇址等現實生活的順應自然和改造自然過程中不由自主首選的信賴方式。

支部書記必須堅定理想信念,正如習近平總書記說的“做到精神上不缺鈣”,同黨中央保持高度一致,保持共產黨員的政治本色。學會審視我們工作的司法環境,從違規違紀黨員干部事件中,時刻驚醒自己,保持清醒頭腦,認清政治形勢,提高對自身的認識,學法、知法、懂法,遵紀守法,避免身陷囹圄。

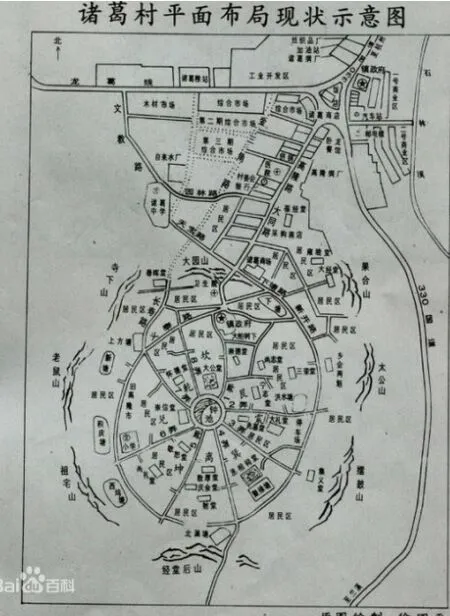

浙江蘭溪諸葛村在擇地時即遵從了風水理論對地形地勢“主大富大貴”的評價標準。宏觀上,村子背靠高隆岡,前面是不漏塘,石嶺溪如“九曲回腸”從村東流過,西面則有道路狀的街市,與風水中“凡宅左有流水謂之青龍,右有長道謂之白虎,前有污于池謂之朱雀,后有丘陵謂之玄武,為最貴地”(《陽宅十書·論宅外形第一》)的“四神砂”格局十分吻合。在此天然風水格局基礎上,其先祖諸葛亮的八卦陣圖亦被運用于村子的空間布局中。首先是八卦陣的“中宮”,即位于全村中心的鐘池,鐘池一半水池一半旱地,象征一陰一陽,兩個陰陽魚上各有一口水井,暗示著陰陽魚的眼睛,共同構成陰陽太極圖;另外,圍繞“中宮”鐘池有八條主弄堂,呈放射狀將村落所有房屋歸入“坎、艮、震、巽、離、坤、兌、乾”八個區域,村子外緣的八個山包,因環抱諸葛村又形成天然的外八卦陣形,至此,諸葛村的“八卦九宮”布局大致成形。村中的主要公共建筑:大公堂、丞相祠堂、崇信堂、崇禮堂、雍睦堂、大經堂、崇行堂、春暉堂、文與堂、燕貽堂、敦復堂等十余個廳堂則被均勻地分布在八卦的不同方位區域。尤其是大公堂位于“美女獻花形”風水地形的子宮處,丞相祠堂則位于陰陽交匯處,認為是利于子孫繁衍的上佳格局(圖3)。

圖3 諸葛村

無獨有偶,浙江武義的俞源村的空間規劃同樣效法太極星象,村口一條“S”形的溪流巧妙開啟占地8畝的巨大太極圖(“雙魚宮”),其與村落周圍的11座山崗一起組成黃道十二宮。村中水塘、水井均以“7”數為準,仿象北斗星狀分布。而村內各式古建筑,如:樓、閣、堂、院等的排列亦出自星象天罡二十八宿,按照青龍七宿、白虎七宿、朱雀七宿、玄武七宿的方位體系排布房屋,形成變化多端的廣廈連苑。十分玄妙的是,與前面提到的講究陰陽風水的村落一樣,其宗祠地點非常講究,恰好坐落于天樞、天璇、天璣和天權四星所組成的七星“斗魁”之內,據說因此俞氏家族文運昌盛,明清兩朝出過尚書、撫臺、知縣、進士、舉人260余人。而位于斗尾的靈驗“洞主廟”、村口的八卦田、“五無”的裕后堂1等生活、生產空間亦都有陰陽風水的身影(圖4)。

圖4 俞源村

3 原始崇拜的遺留景觀

湖南永州談文溪村的田野間,聳立著一根由十塊青石壘起的、貌似男性生殖器的石柱,村里人稱之為“生命之根”;與之相應地,還有一處貌似女性生殖器的帶洞巖堆稱之為“生命之門”。這種擬態生殖器官的村落景觀遺存將上古先民的原始生殖崇拜思想十分清晰地物化展現出來,結合之后的陰陽五行說,令村民們相信天然形成的陰性“生命之門”配合人工搭建的陽性“生命之根”,可從村落形態布局中實現陰陽調和的吉祥格局,使后代子孫興旺發達(圖5)。

圖5 談文溪村“生命之根”

隱藏于村民想法中的圖騰宗教崇拜同樣映射于村落形態中。云南西盟和滄源等地的佤族村寨多崇拜“牛”圖騰,以仿象牛角的丫形寨樁所在之處——祭祀天地鬼神的神圣場所為中心,主祭者的權杖、佤族人的日常雕刻、服飾圖案以及屋脊兩端的博風板上的裝飾等等,處處反映出“牛”文化的印痕,成為識別佤族村寨文化景觀的重要基因“圖譜”,也在佤族人生活的村寨的各個角落深深地打上了“牛”文化的烙印。

4 “安居樂業”的人本考量:當代鄉村空間形態的衍變

在以鄉村空間為主的傳統農耕社會中,對“安居樂業”的目標的追求滲透于人們生產生活的各個方面,這種固化的思維直至今日依然未變。因此,違背人性的做法也必然相悖于人們構建鄉村空間的初衷。今天新農村建設之初興起的軍營式、整齊劃一的鄉村規劃即顯示出對人類歷史、文脈、自然肌理等一系列人本問題的冷漠,而人文思想在掙脫這一困境的過程中扮演了重要的推動力角色。通過“安居樂業”的人本考量,不斷推進城鎮化進程中鄉村空間的“人性化”空間改造,可以感受新時代下豐富多樣的鄉村空間形態衍變。

4.1 人性化和將內置的傳統文化變為表現的手段

物質生活水平的提高促使人們開始渴望傳統文化的回歸,“鄉愁”“尋根”之類的字眼越來越多地出現在日常的生活中,傳統村落的修復與保護性開發亦成為人們關注的對象,曾經被種種表現方式層層包裹的傳統文化核心如今已外化為表現的手段,使游覽傳統村落成為精神上傳統文化洗禮的過程。羅伯特·文丘里曾說:“我們提倡一種回答現代主義經驗的復雜性與矛盾性,背景的特殊性,使用者品味文化的多樣性和項目本身的象征性與裝飾性的建筑。”后現代主義的設計理念打破了長期以來僵硬的幾何化設計壟斷,使一直以來向西方學習的中國設計視野豁然開朗,看到了空間設計多元化的靈活與包容。特別是當中對于歷史文脈、裝飾的注重,更引發對本土文化特色的思考與表達。

今天的鄉村空間改造已不再圍繞前文所說的科舉讀書、風水命理、宗教崇拜等古代社會的熱點問題展開,而是將這些傳統文化被物化后遺留下來的空間形態作為文化遺產進行修復與合理開發。傳統村落中講求的“文房四寶”“八卦九宮”“太極”等各式主題的空間布局,以及源于宗教崇拜的各種遺留景觀,其設計的初衷、規劃的原理、文化的淵源已不再是人們的村落空間改造中關注的重點,只成為當地宣傳旅游的噱頭或者村民們共同的歷史回憶。取而代之的,是開始思考應如何保護、挖掘鄉村空間。蘇州東山陸巷村鄉村是目前江南建筑群體中質量最高、數量最多、保存最完好的古村落。在其空間改造中人們關心的焦點即落在利用村中優越的資源生態條件,在村莊現有的空間布局的基礎上,對村內的建筑、道路、景觀進行整治,如:融合淳樸江南鄉村元素,毛石、木柴、竹片、漁網等裝飾村落環境;完善現有基礎配套設施,推動村莊經濟發展與提高人居生活質量;從歷史文化名城角度出發,結合東山的山水文化,營造傳統的居住生活理念等(圖6)。位于我國北方河南省洛陽市孟津縣的平樂村地處漢魏故城遺址,同樣具有豐富的鄉村人文景觀、民俗、非物質文化等資源。而憑借當地深厚的文化積淀和重要的城市文化符號“牡丹”,“如今的平樂,已擁有國家、省市畫協、美協會員20多名,牡丹畫專業戶100多個,牡丹繪畫愛好者300余人,年創作生產牡丹畫8萬幅,銷售收入超過500萬元。”1原本貧困潦倒的村落以農民牡丹畫產業發展為龍頭,“小牡丹畫出大產業”,極大地開拓了鄉村旅游產業規模,改善了村民們的生活環境與質量(圖7)。

圖6 陸巷村

圖7 平樂村

4.2 歸屬感與改變生活方式的宗旨

與西方從現代主義的幾何理性到后現代主義注重文脈、歷史的按部就班的設計理念運行軌跡不同,中國的設計風格在最初受到蘇俄國際式設計影響后,國外曾處于不同時期的古典主義、地方主義、新現代主義等樣式隨著改革開放的深入同時蜂擁而入國門。與城市相比,鄉村的開放程度、接受能力更加滯后,而因城市體量的不斷膨脹,使得周邊鄉村不得不被納入城市發展的統籌規劃中,城市排列規整的布局毫無變化地復制、粘貼到城鄉一體化的鄉村空間改造中。經過無數生活經驗累積、世代延續的鄉村景觀規劃被輕而易舉地全部推翻重建,毫無特色、又似模仿西方聯排房屋模式的村落布局一時備受推崇。不可否認,在物質貧乏的農村對居有定所、衣食無憂是人們對當時生活的最大愿景,而無任何雕飾、低成本的簡易房屋與整體村落幾何形規劃顯然一定程度上適時滿足了人的這一迫切的生存需要。

然而,當矩陣形排列的住宅樓顛覆性地取代隨地勢高低錯落有致的傳統鄉村肌理;當原本蜿蜒曲折的河道被裁減取直,并強制性人工硬化處理;當無視村落人文與環境的特殊需要致使仿效城市規劃的廣場、馬路等在村中肆意蔓延;當村民被迫集中到一個個制式的安置區格子中,有的為了生活遠走他鄉、外出打工謀生,留下老人、小孩在空曠、敗落的村中艱難求存,剝離了賴以生存的土地與習以為常的田間小巷、街坊鄰里,只剩下冰冷的人際關系和讓人無所適從的生活方式時,人們原本習以為常的生活環境開始變得面目全非,回過神來,雖然有堅固舒適的房子可住,不必再擔心因疾風驟雨等自然因素侵擾導致居無定所,但精神上村民與土地的天生系聯,由鄉土累積而生的生活智慧、民俗文化,以及人與人之間的真摯情感卻因居住環境的徹底改變而蕩然無存。隨著物質生活的日益豐富,當今人們對于精神文化方面的高質量需求也愈加凸顯,新時代“安居樂業”的鄉村歸屬感或許可以理解為對人精神上的關懷,卻也更是對作為“歸屬感”情感載體的鄉村空間改造的人本思考。

幾千年的農耕文化鑄就了人與自然、民俗文化和諧相處的人居生活模式,也是人們感到最為舒適的生活方式。新時期鄉村“安居樂業”模式是一種生態的、文脈的、人本的、具有歸屬感的時代表現,是從有效保護村落固有自然、人文環境,實現鄉村生活現代化,并與E時代接軌的目標中演繹出來的。河南省信陽新縣的西河村古村落在保證村子原有生態肌理,即:不挖山、不砍樹、不挖塘、不取直道路的條件下,專家、專業、專門規劃,搶救保護傳承百年的文化特色老屋,修舊如舊,在鄉村改造過程中避免易于出現的“千村一面”弊端。平整街道等各項交通、修葺即將倒塌的屋墻、完善污水處理和各類公共服務配套設施,盡力延續村落室外原汁原味的鄉村味道的同時,亦在村屋的室內適度加入現代元素,將傳統與現代完美結合,既吸引眾人來此旅游、感受鄉愁,滿足現代人對物質生活上的高質量要求,又能留下村民世代生活的村屋、田地、老樹、小橋流水等一切熟悉的事物。另一方面,在鄉村振興的空間改造舞臺上,各種已逐漸銷聲匿跡的民俗活動和手工技藝被再次有機整合起來,使鄉村空間改造不只停留在表層的建筑外觀,亦將充滿地域風情的特色文化實體化地豐滿著空間的內在表現,令內心深處的“歸屬感”自鄉村的整體規劃到細節的傳統文化描繪無處不在地流露出來。

原本的空心村、貧困村因村落因地制宜的特色空間成為游人競相觀光的人文風景景點,以農耕為主的生產方式轉變為以第三產業的旅游為主的經濟發展模式,村民們用自家林地、山地、房屋入股,分享鄉村旅游產業帶來的豐厚紅利,改變了以前每日面朝黃土背朝天、靠天吃飯卻依然貧困的生活方式。而青山綠水、青磚黛瓦不改,曾經離家的村民紛紛回巢,與家人團聚,在鄉土特色與現代生活相融合的過程中,挖掘空間功能多樣性,構建具有強烈歸屬感和凝聚力的地方特色鄉村空間,實現新“安居樂業”的理性生活。

4.3 自然生態與尊重人對土地的特殊感情

農耕文明的積淀使人們與土地結下了不解之緣,親近自然、與自然和諧共生早已融入骨髓,而農民因為可以耕種土地而得以稱為“農民”,尊重村民的傳統生活方式與耕作習慣亦直接關系到鄉村空間改造后的“安居樂業”效果。

與傳統鄉村空間規劃相比,當代鄉村改造設計盡管同樣注重自然生態,但起點已千差萬別。古代鄉村的選址篤信風水、天人合一之說,講究“乘氣”“藏風得水”“山環水抱”等形局,強調人與自然的和諧,把宇宙、自然、大地看作人賴以生存之氣,甚至認為其風水選址可以關切到人的生死福禍。而現在講求的自然生態則更看重生物與環境之間真實存在的邏輯關系,并把這種自在自為的發展規律納入到人類可以改造的范圍之內。例如傳統風水說主張建宅之吉地地勢宜高,從科學邏輯上講,地勢低洼的區域濕氣較重,不利于居住者健康,況且平時下雨,特別是大臺風或難得一見的水患往往比地勢高的地方更容易造成淹水和損失;又比如商業用房,將其外觀造型與優美的自然景致有機融合為一體,按風水學說法,即所謂順應宇宙之氣的流通,可使賓客盈門,生意興旺,在今天可理解為為了迎合人們親近自然的天性,亦可理解為對人具體環境心理的貼心考量。而無論是古時的風水命理說,還是現在的自然生態說,尊重人與自然環境關系的和諧直至今日仍然具有現實意義。

與其他鄉村比較,福建省漳州市平和縣的三坪村并沒有太多的人文資源或可以依靠的強大經濟區,卻是針對當地農業作物主產區人均耕地資源豐富的優勢,大力開發森林、竹林等自然資源,打造各式與土地有關的農作物產業模式,如:金線蓮、鐵皮石斛、蕨菜種植基地,玫瑰園花卉產業種植基地等,這里農業基礎設施相對完善、農產品商品化率和農業機械化水平較高,不僅房屋立面裝修富有地方特色,更注意污水處理、綠化美化、衛生保潔等與周圍環境有機共生的可持續循環。而優美的農業風景環境亦吸引著無數游客在此流連忘返,影響著當地村民們的精神生活。高效的農業模式與自然生態、人對土地依戀的心理需要統統融為一體。浙江省安吉縣山川鄉的高家堂村圍繞“生態立村”的概念專注當地特色竹產業的拓展。自上世紀九十年代末,高家堂村即對3000余畝山林實行禁止砍伐政策,2003年斥巨資修建仙龍湖水庫,以涵養水源、保持水土,此外相關配套設施:休閑健身公園、觀景亭、生態文化長廊等均配合主打田園風光和鄉村特色將生態環境無形中轉換為村民生活提升的資本與優勢,竹林培育、生態養殖、開辦農家樂讓村民與游客在游賞的過程中獲得“安居立業”的滿足感,也激發出人們對于優美自然環境的渴望與歸屬感(圖8)。

圖8 高家堂村

5 結語

以上對“安居樂業”的鄉村空間形態的考察,省去了其初始形態的實物參考和當代的形態構成,重在鄉村空間的生活理念與人本考量。指出中國鄉村空間自古追求的“安居樂業”是有著堅實物質基礎的高品質精神生活,從以風水術數、宗教崇拜等為手段的規劃鄉村,以求子孫繁茂富貴,到當代提出的新農村建設,采用各種方式振興日漸枯竭的村落,當中也有受到西方設計思想、文化觀念的影響,然而,通過古今鄉村空間對比,將人放到第一位,考慮到與之相關的“文脈裝飾”“情感歸屬”“自然生態”等人性化內容,其作為“安居樂業”的鄉村空間形態設計的一個重要目標與原則始終未變。考察我國鄉村空間古今狀態、特點與比較,是希望從中透析出其中有益的部分,貢獻給未來鄉村空間的改造中,使鄉村空間形態更加符合人們的物質與精神生活需要,更加宜居。