歷史文化街區保護更新的認知調查

——以福州上下杭為例

吳昌洲,黃澳周,奚建芳,陸燁 (福州大學至誠學院,福建 福州 350001)

1 歷史文化街區的概念

上下杭歷史文化街區,位于福州城市中軸線南端,南臨閩江,北倚大廟山,是福州城進水退下形成的獨特街區,是福州的歷史文化瑰寶,福州三大歷史文化街區之一,是福州“三山兩塔一條江”歷史特色風貌的重要構成部分。它保留了大量清末民國初期的建筑,并且濃縮了福建近代民間商業組織的發展歷史,被稱為“福州傳統商業博物館”。

2 歷史文化街區的概況

上下杭位于福建省的省會福州,是福建省政治、經濟、文化中心(右表),位于我國東南沿海地區,福建省東部是我國第二批歷史文化名城,擁有數量眾多的歷史文化遺產及人文自然景觀。本文研究的上下杭歷史文化街區形成于北宋元祐年間(1086-1093年)。閩江北岸河沙經過長期沖刷堆積逐漸形成兩大沙洲,可以停靠船只來裝卸貨物,這就是上下杭的街區的雛形。到了明清時期,福州的商業中心和貨運碼頭逐漸向上下杭轉移,因為閩江途徑上下杭,使得上下杭船運碼頭發達,所以上下杭逐漸成為福州的重要商業集中地。

上下杭歷史發展及特征(作者自繪)

3 上下杭歷史文化街區現狀及問題

3.1 街區空間特征

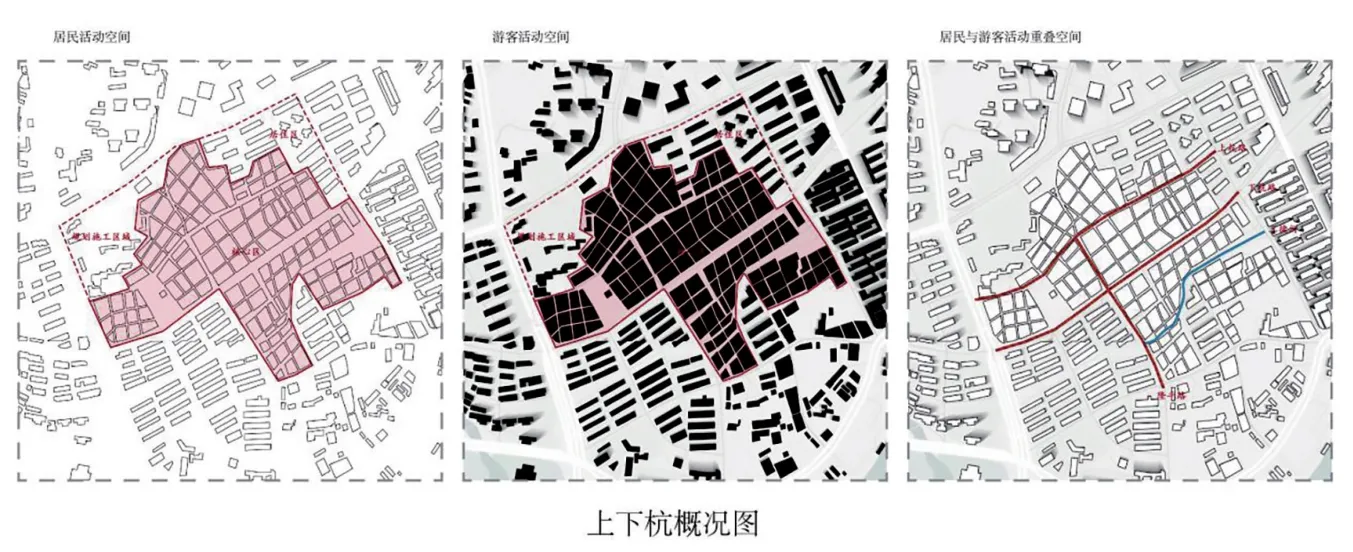

圖1 上下杭概況(作者自繪)

上下杭整個街區整體呈現“四橫一縱”的布局劃分各個街區。其中,四橫一縱中主要是由上杭路、下杭路組成的兩條橫向街道,和南北走向的隆平路,形成上下杭的街巷空間。整體街區以居住功能為主,零星分布福州傳統的高墻大院的老式住宅。街道風格既有東南亞風格的洋式建筑,也有福建傳統的住宅建筑。其中,四橫一縱的主要骨架與縱橫交錯的巷道和弄巷清晰,在空間尺度和功能上層級分明。街區內部的結點空間主要分為兩種類型:以商會、會館等類型的商業建筑為中心形成結點空間。以宮廟祠堂為中心形成的結點空間。上下杭街區的“結點”還是由商業或商業相關建筑為中心所形成的,街區空間以居住聚落和商業聚落的形式,沒有明確的中心結點而是由多個結點共存然后呈以點狀輻射到面的分布狀態。

3.2 福州三坊七巷目前存在的主要問題

3.2.1 業態配比失調、分布不均

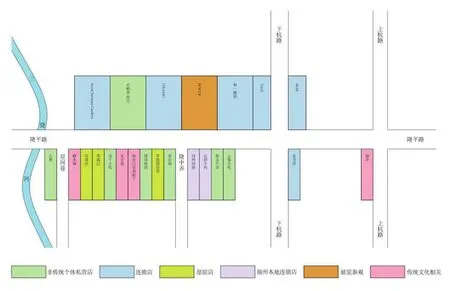

上下杭歷史街區主街“隆平路”(圖2)主要為商業街,商業業態多樣、漸次分布有福州傳統特色的小吃店如同利肉燕、深崠海,閩清白切鴨粉干、撈化等等。福州傳統工藝品商鋪如壽山石手工藝、折扇、藝術傘等等。也有一些非常現代的連鎖店鋪和西式餐廳諸如popup、肯德基、麥當勞、片仔癀體驗店、奶茶、酒吧等等這些與傳統歷史文化街區沖突的現代化商業占據了整條隆平路的四分之三的空間。

圖2 隆平路商業布局圖(作者自繪)

經統計,隆平路總店鋪數為27間其余待招商,其中現代化連鎖店與非傳統私營店占比66.7%,與傳統相關的店鋪占總數的29.6%,文化展覽用途空間僅占0.07%,整體商業配比失調。通過對78位行人的問卷調查(共發出106份問卷,收回78份有效問卷,其中67人為游客,11人為福州居民。)數據分析顯示:43.25%的游客覺得福州上下杭的傳統特色文化全無,不值得來走這一趟,11.3%游客主要把隆平路當作了上下杭主要道路,匆匆走完這條“商業街”就去向附近的現代商業。由此可見上下杭歷史街區的典型性較弱。同樣的因為上杭路待開發,下杭路除飯店外沒有開放的公共空間,只有唯一的隆平路商鋪過多堆積在主街兩側,很少有人注意到坊巷兩側的歷史名人居所本土商會和會館等以及歷史文化博物館一些其他的歷史建筑(圖3)。

圖3 建郡會館(左)、福州市商會(右上)、永德會館(右下)(作者自攝)

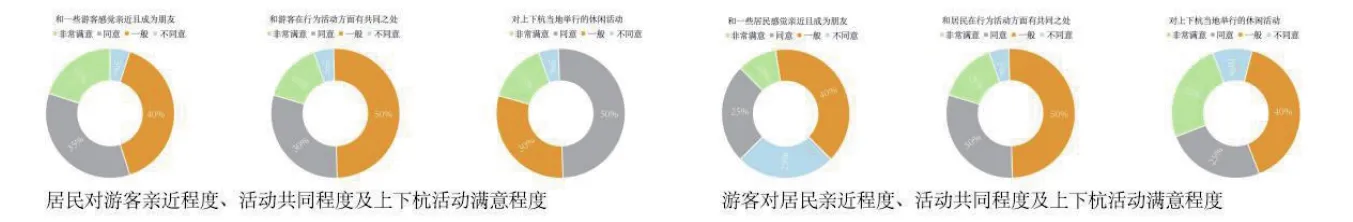

3.2.2 人流分布不均、游旅與居民易互擾

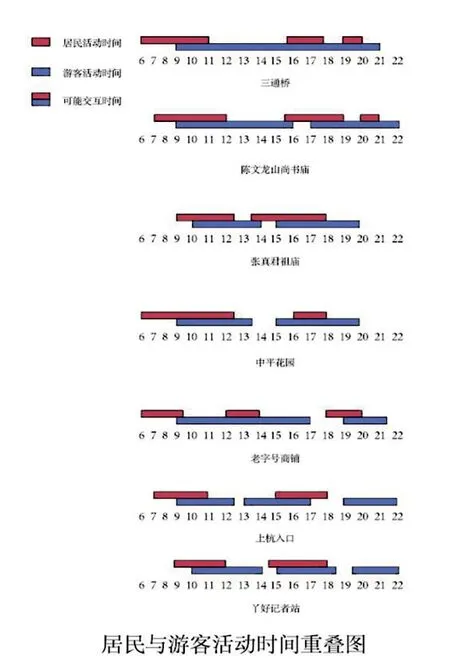

隨著傳統的文化街區開發,大量的游客涌進歷史街區與當地居民生活相互影響(圖5)。歷史街區有不同于一般的,它是依靠活力永存,而活力不僅來自游客同時還來自本土居民。在空間上,原住民占有最大的空間領域,游旅客只有在開放以及半開放的區域內進行參觀易觸及原住民的私屬空間。在時間上,游旅客占比原住民一天時間之中的早8:00到晚9:00,打擾原住民一天的生活(圖5)。其中,上下杭游客的主要分布在上下杭的中部,上杭路、三捷路、隆平路、三捷河等主要活動空間,其中下杭路貫穿活動空間,而主要活動路線是沿著上下杭街巷及河道。游客主要活動空間內部除了張真君祖廟、陳文龍尚書廟、老字號店鋪、商業一條街等活動場所之外,還有上下杭內的丫好記者站、游客便民中心等活動場所。游客進入上下杭的路線有很多,且由于歷史街區道路縱橫交錯的布局,因此游客的游覽空間較為復雜多變且零散(圖6)。

圖4 居民對游客及上下杭活動的喜感度(左)、游客對居民及上下杭活動的喜感度(右)

圖5 居民與游客活動時間交集圖(作者自繪)

圖6 居民與游客活動空間重疊圖(作者自繪)

3.2.3 主要街道立面、室內外風格混亂

上下杭以居住建筑為主整體立面豐富多樣,既有西洋風格,又有傳統特色民居建筑。傳統外立面材質以青紅磚石為主、部分為木材,大門用青磚做帶發券的門框后安裝板門。但改造后的商業立面和原傳統立面十分不協調,建筑整體以鋼材或石塊為主,色調統一且凸顯不出街區特色。窗上采用遮陽頂,墻面與地上貼圖標,室內裝飾風格與現代建筑風格無異。這些雖利于為商業增加利益,但是在很大程度上破壞了原有歷史文化街區的樣式與面貌,讓人仿佛與走在商業街無差,丟失了傳統文化氛圍。在上下杭主要街道上如下杭與隆平路,因為商業開發過度,街道已經丟失原本空間,雖有設置多個停靠節點但都過大且無趣,在人行流線上毫無吸引之處。

4 上下杭歷史文化街區保護與更新規劃設計方法

歷史文化街區是一個城市文化歷史的空間載體,是一個城市現代發展的見證。而歷史文化街區的自我更新必須以自身細胞的“新陳代謝”有關,首先要不可以缺少的將歷史街區中的各個建筑、街區整體的環境、空間構造形態以及景觀元素共同構成傳統形態的歷史街區,才會自發性地吸引外來游客的參觀。任何文化歷史街區,必定是和自身肌理與過去人在街區內的活動有關系。城市在快速發展的過程中一定不能將過去完全抹滅,只有在傳統的基礎上去發展對于新時代的需求。從城市設計角度出發,重新開發出一個與以往不同的環境,漸次開發、重建、改建和調整,持續不斷的重視和思索有機更新理論。對于福州上下杭目前存在的問題和對其做出動態性的更新,應當做到以下幾點。

圖7 上下杭商鋪主立面(作者自攝)

4.1 保護本土傳統商業文化

首先轉變主街業態,上下杭原本的通商可以參照北京南鑼鼓巷歷史街區、日本京都等案例,逐步引進傳統手藝商鋪與老字號產業,慢慢退出缺乏傳統的現代商鋪,逐漸恢復傳統模式并引入動態性的形式進行更新改造。上下杭傳統的商業發展是一種自然的安排,約定俗成而形成的,隨著街區的商業改造,可以重現一些歷史景象的商業。例如已經恢復的下杭路、三捷河兩岸,以碼頭文化作為街區未來主要特色。可以規劃主要分布的業態為酒吧和輕飲食,一味地追求歷史形式的改造導致街區消費形態單一、同質化,在客源有限的情況下,整體經濟效益不高,所以結合現代商業綜合體集購物、飲食、休閑和娛樂等多種功能,使得上下杭街區擁有完整而功能多樣的消費系統。

4.2 針對街區中的活力更新

在文化街區對五感進行有機更新,人對空間的感受就來自形、聲、聞、味、觸。游客多集聚于具有傳統表現或現代表演藝術的地方,這滿足五感上的形與聲,但終會因為形式單一不變而產生游旅走散,針對要更新街區的活力,突出街區商業文化,促進多元文化交融可以在五感中的形上,對歷史文化街區多增加原本的歷史建筑特征如魚鱗掛瓦、河上劃舟等等。在由山墻圍成的巷子里增加原有小販走街串巷叫賣的形式,讓人未見其人先聽其音。在狹長的弄巷盡頭或者沿三捷河邊種植桂花或者大力宣傳傳統街區的特色食物,做到曲徑通幽,香自迎來,畢竟街區的活力是讓人駐足停留。上下杭整體外形單一,可以在不同的墻面或者地面上做不同的鋪面如在原有的磚石商業表面再增加凹凸質感的鵝卵石,做到既突出又破壞整體,還能提供不同的觸感。總的來說就是做到視覺一弄巷、聽覺一弄巷、嗅味一弄巷、觸覺一弄巷進行對上下杭的有機更新,讓每個游客或者居民在其中感受不同時間不同空間不同感受。

5 結語

歷史街區的保護和更新工作是一個長遠的規劃,它既不能塵封于歷史,也不能在現代化里消失匿跡。歷史文化街區具備著與其對歷史和社會價值,在現代化高速發展的矛盾下,要注意根據自身發展特點來作為未來發展趨勢,上下杭歷史文化街區正是福州商業傳統建筑的集中體現。針對上下杭街區的現狀應該對其商業、建筑藝術手法進行復原和展示,將歷史街區活力重新煥新。