單操作孔與三孔胸腔鏡肺葉切除術治療周圍型肺癌患者中的效果比較

徐忠能

(南京醫科大學附屬淮安第一醫院心肺外科 江蘇 淮安 223300)

現階段臨床將肺葉切除術作為周圍型肺癌患者的首選術式。隨著胸腔鏡技術的持續發展,胸腔鏡肺葉切除術逐漸替代了傳統開胸手術,具有手術創傷小、術中視野清楚、臨床安全性高及術后疼痛輕、恢復速度快等應用優勢[1]。隨著近年來微創胸腔鏡技術的不斷改進,出現了比三孔胸腔鏡更具優勢的單操作孔胸腔鏡[2-3]。基于此,本研究對罹患周圍型肺癌患者共計80 例,對單操作孔與三孔胸腔鏡肺葉切除術治療的臨床效果差異進行深入探討。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年5 月—2021 年5 月南京醫科大學附屬淮安第一醫院肺外科收治的80 例罹患周圍型肺癌患者。采用數字表抽取法隨機分組,對照組40 例中男27 例,女13 例;年齡50 ~74 歲,平均年齡(63.18±7.81)歲;病程(5.12±1.17)年;腫瘤類型:腺癌共計15 例,鱗癌共計13 例,腺鱗癌共計12 例。觀察組40 例中男29 例,女11 例;年齡53 ~76 歲,平均年齡(63.24±7.84)歲。病程(5.14±1.19)年;腫瘤類型:腺癌共計14 例,鱗癌共計11 例,腺鱗癌共計15 例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

觀察組均施行單操作孔胸腔鏡肺葉切除術,指導患者取健側臥位,予以腋下墊棉墊,并采取單肺通氣操作,氣管插管,選擇全麻復合硬膜外麻醉方式。觀察孔取腋中線第7 肋間位置取1 cm 切口,并妥當放置切口保護套,主操作孔取腋前線第4 或5 肋間取4 cm 切口,觀察孔置入胸腔鏡,其他手術器械經操作孔進入胸腔展開操作,根據病理檢查診斷結果選擇予以采取肺葉切除及淋巴結清掃術治療,術后在觀察口放置胸腔引流管。并實施術后鎮痛泵止痛并酌情改變。手術器械涵括超聲刀、10 mm 30°胸腔鏡、雙關節手術器械等。

對照組均施行三孔胸腔鏡肺葉切除術:麻醉方法與觀察組一致。觀察孔取腋中線第7 肋間位置取1 cm 切口,并放置保護套,主操作孔取腋前線第4 或5 肋間取4 cm切口,并放置切口保護套,副操作孔取腋后線第5 或6肋間取1 cm 切口。觀察孔置入胸腔鏡,其他手術器械經操作孔及副操作孔進入胸腔展開操作。手術器械及其余操作與觀察組一致。手術方式、術后置管位置及術后鎮痛等同觀察組。

1.3 觀察指標

(1)圍術期指標:觀察并記錄兩組圍術期指標(手術時間、術中出血量、切口長度、術中淋巴結清掃個數);(2)術后疼痛情況:采用疼痛視覺模擬評分法對兩組患者術后24 h 及72 h 的疼痛評分進行評估,評分0 ~10 分,分值越低越好。(3)炎性因子水平:采取雙抗體夾心法對兩組術前及術后7 d 的白細胞介素(IL-2、IL-6)、腫瘤壞死因子(TNF-α)等炎性因子水平進行檢測。(4)術后并發癥:統計并對比兩組術后并發癥(切口感染、心房顫動、胸腔積液及吸入性肺炎)發生情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

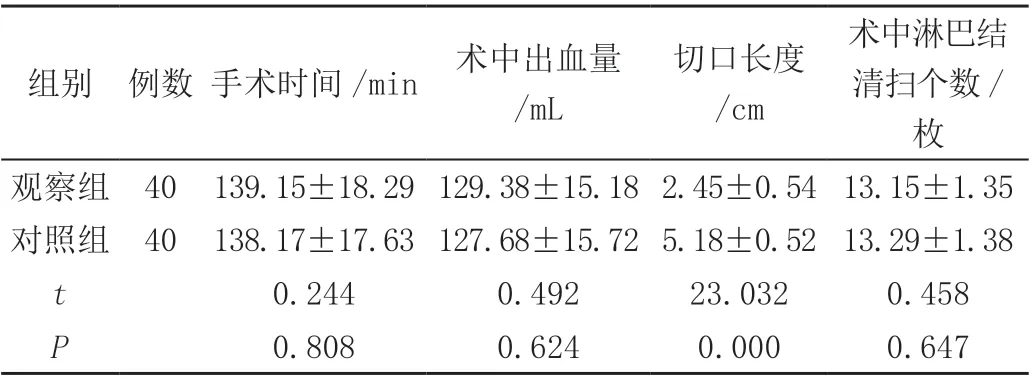

2.1 兩組圍術期指標比較

兩組手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組切口長度短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術中出血量測驗結果及術中淋巴結清掃個數比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組圍術期指標比較( ± s)

表1 兩組圍術期指標比較( ± s)

術中淋巴結清掃個數/枚觀察組 40 139.15±18.29 129.38±15.18 2.45±0.54 13.15±1.35對照組 40 138.17±17.63 127.68±15.72 5.18±0.52 13.29±1.38 t 0.2440.49223.0320.458 P 0.8080.6240.0000.647組別 例數手術時間/min 術中出血量/mL切口長度/cm

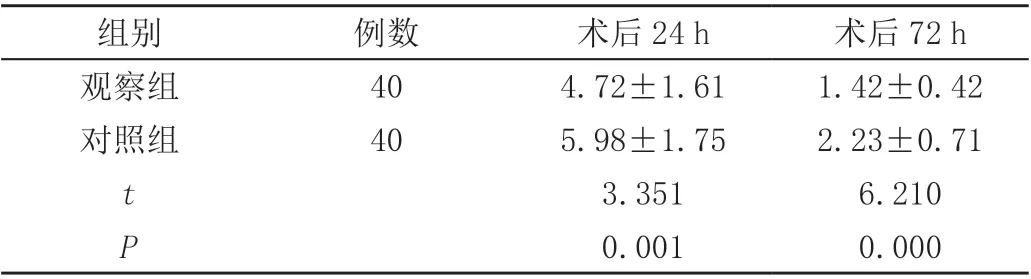

2.2 兩組術后疼痛情況比較

觀察組術后24、72 h 的疼痛評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組術后疼痛情況比較( ± s,分)

表2 兩組術后疼痛情況比較( ± s,分)

組別例數術后24 h術后72 h觀察組404.72±1.611.42±0.42對照組405.98±1.752.23±0.71 t 3.3516.210 P 0.0010.000

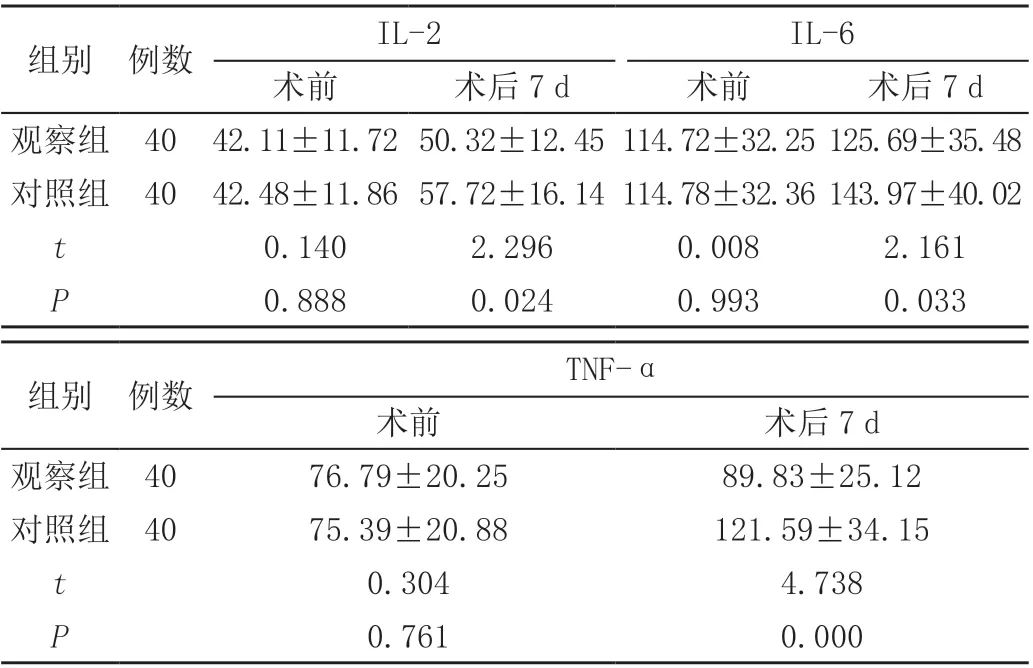

2.3 兩組炎性因子水平比較

術前,兩組IL-2、IL-6、TNF-α 比較差異無統計學意義(P>0.05);術后,觀察組IL-2、IL-6、TNF-α 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組炎性因子水平比較( ± s, pg/mL)

表3 兩組炎性因子水平比較( ± s, pg/mL)

IL-6術前術后7 d術前術后7 d觀察組 40 42.11±11.72 50.32±12.45 114.72±32.25 125.69±35.48對照組 40 42.48±11.86 57.72±16.14 114.78±32.36 143.97±40.02 t 0.1402.2960.0082.161 P 0.8880.0240.9930.033組別 例數IL-2 TNF-α術前術后7 d觀察組 4076.79±20.2589.83±25.12對照組 4075.39±20.88121.59±34.15 t 0.3044.738 P 0.7610.000組別 例數

2.4 兩組術后并發癥發生情況比較

觀察組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組術后并發癥發生情況比較[n(%)]

3.討論

既往臨床多通過傳統開胸肺葉切除術對周圍型肺癌進行治療,但由于該術式創傷大,且極易損傷機體免疫功能,術后并發癥發生率較高,導致臨床療效及預后并不理想[4-5]。相關研究表明,相比三孔胸腔鏡肺葉切除術,單操作孔胸腔鏡肺葉切除術治療周圍型肺癌的手術切口更小,不易對患者呼吸系統功能造成較大影響,可促進患者快速有效咳嗽、咳痰,從而可使其機體免疫功能力得以顯著改善提升,在并發癥方面具有顯著成效[6-8]。

本文結果顯示,兩組手術時間無差異,但同比對照組,觀察組切口長度縮短(P<0.05);表示同比三孔胸腔鏡肺葉切除術,單操作孔胸腔鏡肺葉切除術可減小手術創傷,臨床療效更佳。觀察組術后24、72 h 的疼痛評分以及術后7 d 的IL-2、IL-6、TNF-α 等各項評測數值,與對照組相比均居較低水平(P<0.05)。充分證明單操作孔胸腔鏡肺葉切除術可有效減輕患者術后疼痛及炎癥反應水平。此外,本研究中,觀察組的術后并發癥發生率相較對照組居于更低(P<0.05)。充分證明了同比三孔胸腔鏡肺葉切除術,單操作孔胸腔鏡肺葉切除術可有效降低術后并發癥,臨床安全性更高。

綜上所述,單操作孔與三孔胸腔鏡肺葉切除術用于治療周圍型肺癌均可取得顯著效果,單操作孔胸腔鏡肺葉切除術切口創傷更小,術后疼痛程度較輕,炎癥反應水平較低,手術安全性更高。