液滴間相互作用機制定量探究的研究進展

陳安,駱廣生,徐建鴻

(清華大學化學工程系,化學工程聯合國家重點實驗室,北京 100084)

引 言

乳液是一種液體以液滴的形式分散在與它不相混溶的另一種液體里的分散體系[1-2]。最常見的是水包油(O/W)和油包水(W/O)乳液體系。乳液在日常生活、醫療健康以及工業生產等眾多領域都有著廣泛的應用,如食品[3]、化妝品[4-5]、控緩釋藥物[6-7]、先進功能材料[8]和原油開采回收[9]等。解決乳液熱力學穩定性問題是保證乳液能夠成功應用的一個重要的前提[10],因此,理解和掌握乳液的穩定機制是至關重要的。深入理解乳液穩定的內在機制則依賴于對乳液體系中液滴間相互作用力的定量研究[11]。一般而言,對于互不相溶的兩相體系,由于界面的吉布斯自由能高,不易形成穩定的乳液體系,因此需要加入乳化劑來形成穩定乳液[12]。目前常用的乳化劑有表面活性劑[13]、高分子[14]、納米粒子[15-17]等。通常在乳化劑穩定的乳液體系中,液滴在相互靠近的過程中,兩個液滴間可能出現靜電排斥作用、疏水作用、空間位阻作用以及排液膜作用等[18-19]。定量研究液滴間的相互作用對于全面深入地研究乳液的穩定機制是十分必要的。

近年來,隨著定量測量工具的出現與發展,表面力儀[20]和原子力顯微鏡[10]成功實現了對液滴間相互作用力的定量測量。表面力儀主要被廣泛地應用在兩個表面之間的相互作用力測量[21]。對于液滴體系而言,可以通過原子力顯微鏡實現,研究者通過夾持液滴并可控移動液滴使其表面相互靠近來實現液滴間相互作用力的定量測量。但是,由于原子力顯微鏡自身設備的局限性,其研究對象主要集中在直徑20~200μm的易形變的液滴,主要考察了液滴的形變和表面力之間的關系[19,22]。而對于實際的乳液體系而言,其液滴尺寸的分布主要集中在幾個微米的量級[23]。眾所周知,液滴的尺寸大小對液滴的形變程度影響顯著,因此,僅用百微米級的“模型”液滴的研究結果來指導實際乳液體系還不夠理想和可靠。基于此,對于微米級液滴間相互作用力的定量研究就顯得尤為重要和迫切。2018年美國科學家Ashkin教授憑借光鑷技術的開發和研究獲得了諾貝爾物理學獎,該技術獲得了眾多學者的關注和青睞。基于光鑷技術可以“無接觸”地夾持微米級液滴并可控地移動液滴表面相互靠近[24],同時實時地測量液滴間相互作用力的優勢,將其用于微米級乳液液滴間相互作用力的定量研究,可以實現微米級液滴間相互作用力的定量測量,有助于深入理解乳液的穩定機制,為新型乳液的開發和應用提供理論指導。本文將重點闡述以上三種定量測量工具的研究現狀及其研究體系的不同,并對未來在液滴間相互作用機制研究方面進行展望。

1 乳液的失穩形式

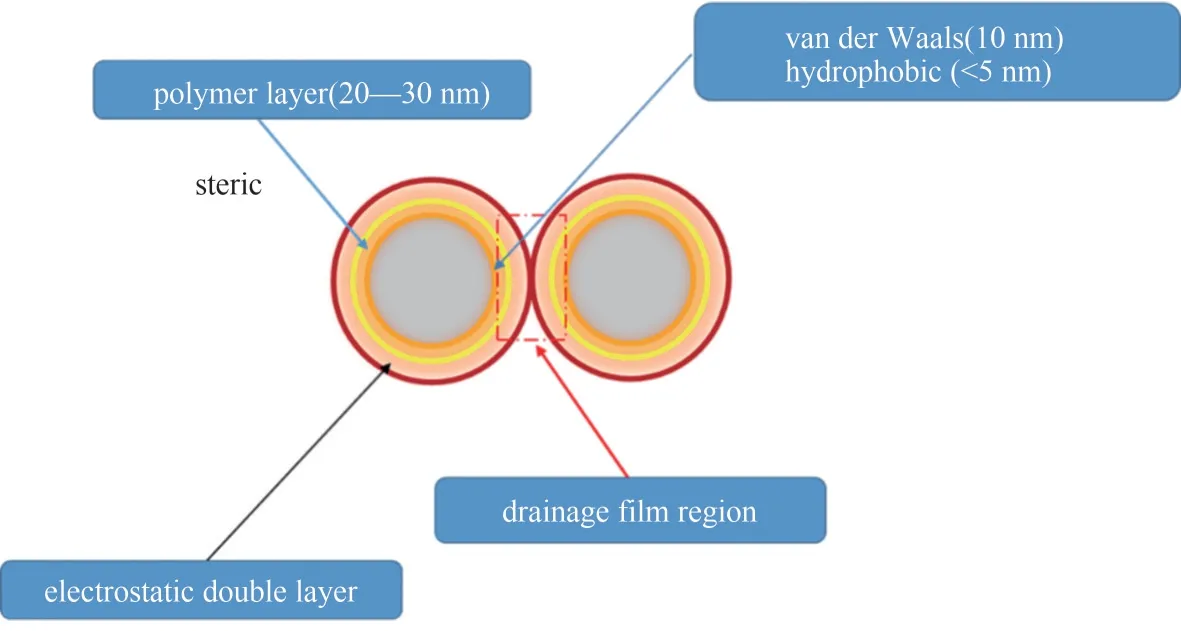

正如前文所述,深入理解和掌握乳液的穩定機制離不開對乳液液滴間相互作用力的深刻認識和理解。兩個單分散的液滴在連續相中,以簡單的水包油乳液體系中的油滴為例,如圖1所示,液滴在連續相中運動時受到水相對它的曳力作用;在兩個液滴表面相互靠近過程中[11],液滴之間會出現排液膜作用;在液滴間表面距離靠近到10~15個德拜長度(Debye length)時,液滴之間就會出現明顯的靜電雙電層排斥作用(electrostatic double layer repulsion);當表面距離更進一步靠近時,會出現空間位阻作用(steric repulsion),當表面距離靠近到10nm以下時,劇烈的范德華吸引作用(van der Waals attraction)會使得兩個液滴瞬間發生聚并。

圖1 水包油乳液體系中兩個懸浮油滴之間的常見相互作用力示意圖Fig.1 Schematic diagram of common interaction forces between two suspended oil droplets in oil-in-water emulsion system

當然,對于復雜或特殊的乳液體系,還有水合力(hydration)、疏水作用(hydrophobic interaction)、親水作用(hydrophilic interaction)等,這里不作具體介紹,可以參考先前的研究工作[25]。

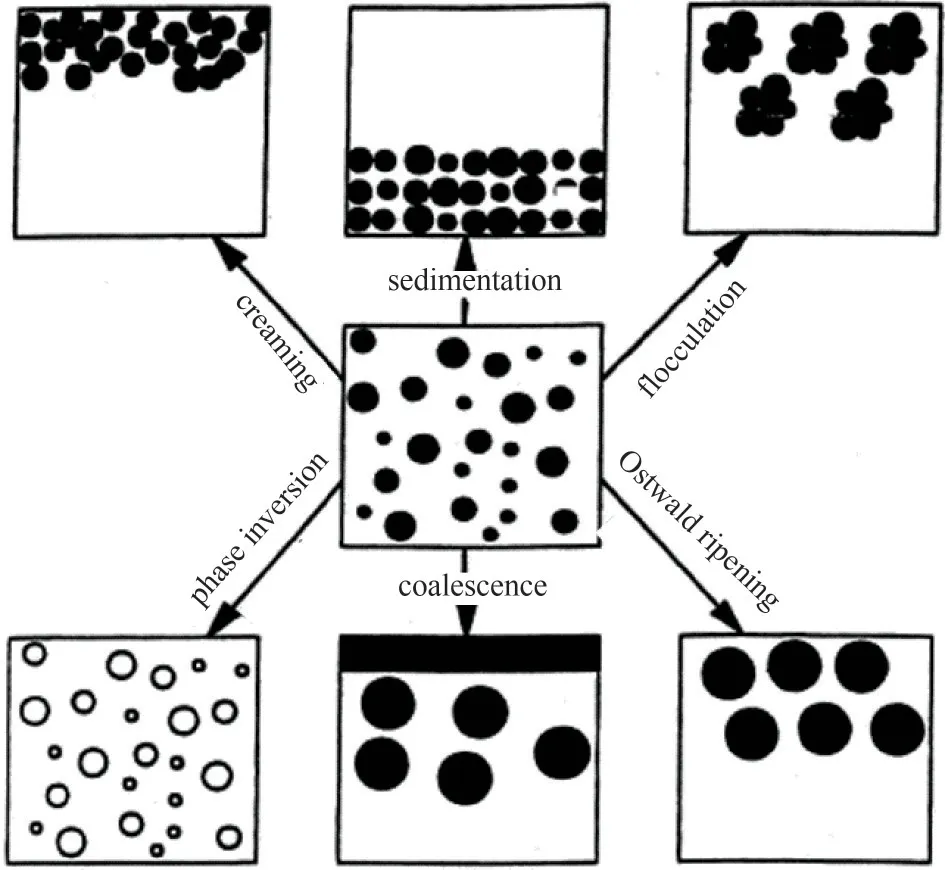

通常,乳液主要有分層(creaming)、沉降(sedimentation)、絮凝(flocculation)、聚并(coalescence)、熟化(Ostwald ripening)和相轉換(phase inversion)等不穩定形式[26-27],并且這幾種形式在乳液的失穩過程中是相互關聯的,如圖2所示。通常由分散相和連續相的密度差不同導致乳液發生分層或沉降。絮凝過程是指兩個或多個液滴聚結在一起,但液滴間不發生融合且單個液滴的形態保持不變;而聚并過程則是兩個或多個液滴表面接觸后發生液膜的破裂,導致液滴融合成大液滴的過程。熟化是尺寸大小不同的液滴在連續相中的溶解度不同導致的,小液滴更易溶解,最終導致小液滴不斷減少,大液滴逐漸沉積。相轉換是指乳液的分散相和連續相發生相互轉換。通常這幾種不穩定形態在乳液的失穩過程中是相互關聯的,最終的結果是導致相分離[28]。在乳液的失穩過程中,存在著液滴間相互作用力的不斷變化。但是,傳統的觀測手段一般通過連續的長時間觀測記錄液滴尺寸,觀察分層現象,研究失穩過程和時間的關系。這種觀測研究手段是表觀和定性的,無法得到穩定性的即時測量,無法深入揭示乳液的穩定和失穩機制。

圖2 乳液失穩形式示意圖[26]Fig.2 Schematic diagram of emulsion instability form[26]

2 定量測量工具的發展

2.1 表面力儀

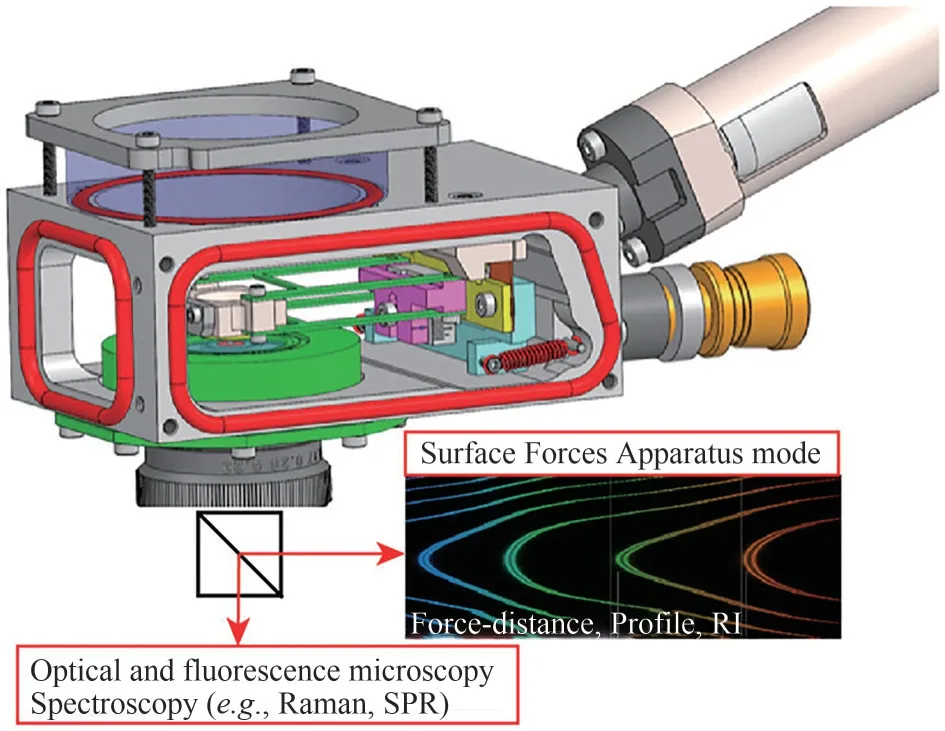

近些年來,隨著定量測量工具的發展,定量地測量和分析液滴之間的相互作用力,從而深入理解和揭示乳液的穩定和失穩機制成為可能。20世紀70年代,Israelachvili等[29]成功搭建了后來被廣泛應用并命名為表面力儀[11,30](surface force apparatus)的定量測量工具用以測量范德華力(van der Waals forces)。Israelachvili等[29]成功測量了表面距離1.5 ~20nm,10~130nm之間的范德華力,最小的測量精度可以達到1?(1?=0.1 nm)。表面力儀裝置使用白光多光束干涉儀來確定兩個表面之間的分離距離和折射率。如圖3所示[30],典型的表面力儀中設置對稱的云母表面(厚度通常為1~5μm),并且云母片背面涂有起反射作用的銀。單色光通過緊密相鄰的云母表面而產生的干涉圖樣被稱為牛頓環。當通過光譜儀時,通過云母表面發射的連續波長范圍(例如白光)的光源將形成等色階條紋(FECO)的干涉圖樣。因此可以從FECO條紋計算得出云母表面之間的絕對分離距離以及沿著穿過接觸區域的線的分離距離分布。表面力儀裝置中的壓電驅動器用來驅動兩個表面相互靠近,靠近過程中,表面間產生相互作用力后會使得壓電驅動器發生偏移,可通過FCEO測出,再結合壓電驅動器的彈性模量即可反饋出受力信號。簡單地說,表面力儀是直接測量兩個平坦表面之間的相互作用力,一般而言表面越平坦越好,通常是選用云母片作為基底,在基底上涂敷各種需要測量研究的分子、聚合物等,可以定量得到這兩個表面之間的相互作用力。值得一提的是,通過表面力儀可以直接測定兩個表面間的絕對距離,比較容易定量化相互作用力和表面距離之間的關系。目前,表面力儀已經被廣泛應用在兩個表面之間的相互作用力的測量以及新型材料和聚合物的表征。

圖3 表面力儀測量原理示意圖[30]Fig.3 Schematic diagram of the measuring principle of the surface force apparatus[30]

2.2 原子力顯微鏡

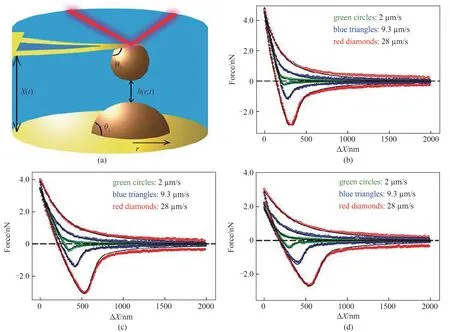

相比于表面力儀的發展,原子力顯微鏡[31](atomic force microscope)出現相對較晚,但隨著近幾十年的快速發展,已逐漸成為定量測定液滴間相互作用力的通用儀器之一[32]。原子力顯微鏡通過微懸臂上的壓電探針來操控液滴移動,當液滴表面靠近到一定距離時,液滴間的相互作用力會使得微懸臂偏轉。通過光電檢測系統對微懸臂的偏移量進行檢測,并結合微懸臂的彈性模量反饋受力信號。2006年,Dagastine[10]報道了離子型表面活性劑水溶液體系中兩個油滴間動態相互作用機制的研究工作,該工作系統地構建了原子力顯微鏡定量測量液滴間相互作用力的實驗方法和理論模型。研究發現,液滴形變、表面力和排液膜作用之間相互關聯,在納米空間尺度和布朗運動的時間尺度上共同影響著液滴間的動態相互作用,如圖4所示。該研究實現了表面活性劑體系中懸浮液滴的直接捕獲和操控,以及液滴間相互作用力的直接定量測量,是原子力顯微鏡應用在定量研究液滴間動態相互作用力領域具有重大影響力和極具里程碑意義的工作。

圖4 原子力顯微鏡測量液滴間相互作用力示意圖(a);不同表面活性劑濃度[(0.1mmol/L(b);3.0mmol/L(c);10.0mmol/L(d)]下隨原子力顯微鏡光電探針移動距離變化液滴間動態相互作用力變化曲線[10]Fig.4 Schematic diagram of atomic force microscope measuring the interaction force between droplets(a);The dynamic interaction force curves between droplets varies with the moving distance of the photoelectric probe of the atomic force microscope under different surfactant concentrations[0.1mmol/L(b);3.0mmol/L(c);10.0mmol/L(d)][10]

在此研究工作的基礎上,Manor等[19]進一步對多種環境體系中液滴間相互作用力進行定量測量和分析,如離子型表面活性劑體系、鹽混合溶液體系、非離子型表面活性劑體系、高分子聚合物體系等,完成了對靜電雙電層排斥作用、空間位阻效應、排液膜作用、范德華作用、疏水作用等液滴間相互作用的定量測量和相關效應的揭示。這些研究工作系統全面地研究了乳液體系中液滴間的定量相互作用機制,建立了完整的原子力顯微鏡技術定量測量液滴間相互作用的標準方法,對于理論研究和指導實際應用都具有重要的價值,但是,這些工作主要都集中在“模型”體系(百微米級液滴)的研究,對實際體系的研究涉及甚少。

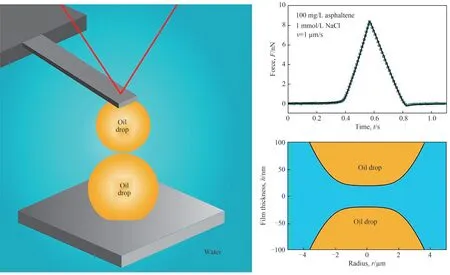

在對實際體系的研究和測量工作中,Zeng等[33-34]利用原子力顯微鏡技術定量研究了多種實際體系中液滴之間的動態作用機制,對工業應用提供了理論指導。Zeng等[33]開展了原油瀝青質分子對油相液滴的穩定作用的定量研究,發現油品中瀝青質濃度、電解質濃度以及溶液的pH都對乳液的穩定性產生很大的影響。瀝青質分子相當于乳化劑,吸附在油滴界面帶負電性,能夠在液滴間產生靜電排斥作用和空間位阻作用來阻止液滴聚并,從而穩定乳液。溶液的pH對液滴之間的相互作用力影響顯著,較低的溶液pH會使得液滴表面的負電勢降低,從而減弱液滴之間的靜電排斥作用,不利于乳液的穩定。液滴間相互作用力的測量過程和部分測量結果如圖5所示。

圖5 原子力顯微鏡測量瀝青質溶液中兩個單分散油滴之間的相互作用力[33]Fig.5 Atomic force microscopy measures the interaction force between two monodisperse oil droplets in an asphaltene solution[33]

另外,Zeng等[34]還通過原子力顯微鏡技術對三種聚電解質表面(兩性離子、陽離子和陰離子)與油滴和水滴間的相互作用力進行定量測量,并結合理論模型表征了聚電解質的水浸潤性。發現,在油相體系中,水滴和聚電解質表面間存在強烈的“長范圍”的吸引力作用,聚電解質表面有著很強的親水性。這種“長范圍”的強親水作用是一種強烈的偶極相互作用,這是由于聚電解質偶極矩較大導致的。這些發現為新型聚電解質材料和涂敷材料的發展,以及生物環境工程領域提供了理論指導。

2.3 光鑷技術

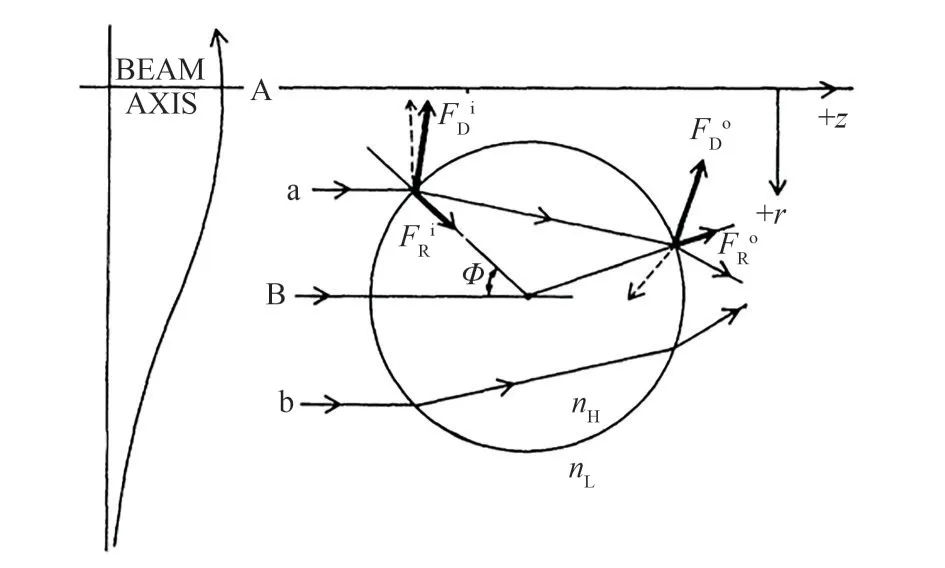

光鑷技術的發展可以追溯到20世紀70年代,1970年Ashkin[35]發現激光可以夾持顆粒。隨著進一步的發展,光鑷已經應用在細胞生物學、單分子生物學等領域,極大地推動了定量生物學的發展。2018年Ashkin教授憑借光鑷技術的開發和研究獲得了諾貝爾物理學獎,這也使得該項技術走入了大眾的視野,獲得了眾多學者的關注和青睞[36]。光鑷是由強匯聚的激光束形成的光學勢阱,可以實現對粒子、液滴和細胞的精確捕獲和移動。激光束照射到物體上后會發生光子動量的改變,產生光散射力和光梯度力。散射力會推動物體沿光傳播的方向運動,梯度力則拉動物體往光強密度高的方向移動,當光梯度力大于光散射力時,微小物體則會被吸引到光強密度最高的位置被穩定地捕獲[35],如圖6所示。液滴在相互靠近的過程中產生的相互作用力會使得液滴在激光束中的位置發生一定的偏移,該偏移被激光反饋系統檢測轉變為力信號輸出。在光鑷系統中[37-38],強匯聚的激光束可以看成是“光彈簧”,具有特定的彈性模量,結合偏移量則可反饋受力信號。

圖6 光鑷捕獲微小粒子的原理示意圖[35]Fig.6 Schematic diagram of the principle of capturing tiny particles by optical tweezers[35]

對于微米級的顆粒、液滴、細胞間相互作用力的精確測量,光鑷技術的“無接觸式”捕獲和精確測量是最合適的選擇。雖說光鑷技術在生物學領域取得了豐碩的成果,但是在液滴間相互作用力的定量測量和動態相互作用機制的研究方面仍鮮有報道。為數不多的文獻報道主要是一些定性的揭示工作,尚未形成標準的通用性方法的構建。2014年,Nilsen-Nygaard等[28]嘗試通過光鑷技術來測量一對微米級液滴間的相互作用力。該工作嘗試了多種體系的液滴間作用力的測量,如表面活性的甜菜果膠(sugar beet pectin,SBP)體系、非離子表面活性劑polysorbate80,以及離子型表面活性劑SDS(sodium dodecyl sulphate,十二烷基硫酸鈉)等。該工作最終得到了一些受力信號,并結合測量數據對結果進行定性的分析,但是缺乏相應的模型擬合和定量解釋。

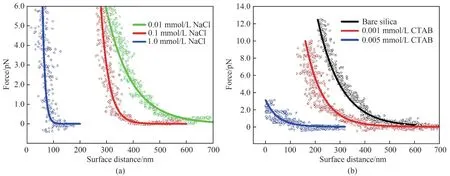

光鑷技術的獨特性優勢仍吸引著眾多研究者的探索。近些年,研究者在通過光鑷技術測量微米級顆粒間相互作用力并構建理論模型方面已經取得 了 一些進展[39-44]。2019年,Duan等[45]利用光鑷技術直接測量了SiO2粒子在表面活性劑十二烷基苯磺酸鈉(SDBS)溶液中相互作用力隨著粒子表面分離距離改變的變化規律。并且,基于Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek(DLVO)理論[11,46-49]建立了理論模型很好地擬合了測量結果。研究發現,隨著表面活性劑SDBS濃度的增加,粒子間的表面距離靠得更近時才會出現相互作用力,表明離子型表面活性劑SDBS在溶液中也起到一定的屏蔽雙電層的作用。該研究結果很好地構建了適用于光鑷測量粒子間相互作用力的理論模型,定量分析了粒子間的相互作用力,為光鑷測量微米級液滴間相互作用力和構筑理論模型提供了有價值的研究思路。

本課題組在前期也利用光鑷技術研究了顆粒和液滴間相互作用力,取得了階段性的進展[50-53]。通過光鑷技術研究微米級粒子間相互作用力并基于理論模型構建相互作用力和粒子表面距離的關系,如圖7所示。選用常見的陰離子表面活性劑SDS和陽離子表面活性劑CTAB來調控二氧化硅(SiO2)粒子表面活性,并通過光鑷技術定量測量SiO2粒子間的相互作用力,揭示其表面活性轉換機制。光鑷測量的微米級SiO2粒子間的相互作用力的結果和理論模型計算的結果可以良好地吻合[54],一方面表明了光鑷測量微小粒子間相互作用力的準確性,同時也表明了構建的理論模型在光鑷測量體系中良好的適用性。另外,通過納米光鑷技術定量測量了微米級液滴間的相互作用力,并結合經典膠體理論分析研究了微米級液滴間的相互作用機制。

圖7 SiO2粒子在NaCl溶液和CTAB溶液中相互作用力的變化情況[54](實線代表理論模型的計算結果,空心圓點代表光鑷測量的實驗結果)Fig.7 The interaction forces between SiO2particles in NaCl and CTAB solutions[54](The solid lines represent the calculation result of the theoretical model,and the hollow circles represent the experimental result of the optical tweezers measurement)

雖然目前研究工作還鮮有報道建立起微米級液滴間相互作用力和分離距離之間的定量關系,但是,先前原子力顯微鏡在液滴測量方面的研究工作和理論模型的構建以及光鑷在粒子間相互作用力的測量方面的工作都可以為此提供很有價值的研究思路和經驗指導。并且,光鑷技術在定量生物學領域已經取得了豐碩的成績[55-59],雖然光鑷技術定量研究微米級液滴間相互作用機制還存在著諸多挑戰,但前景光明且具有重要的研究意義和應用價值。

3 定量測量研究進展小結

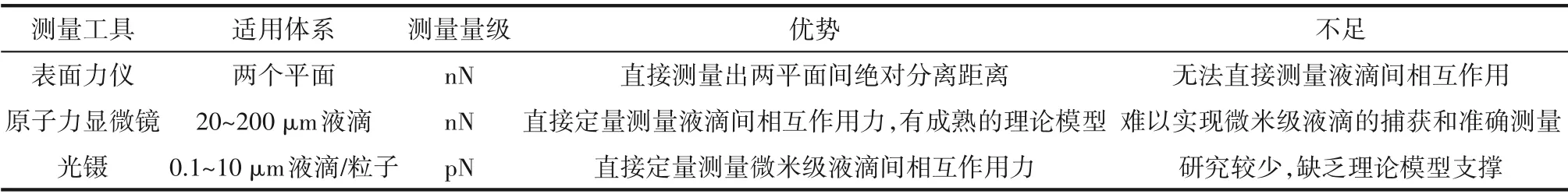

三種測量工具在各自適應體系的研究中都取得了有價值的結果,如表1所示。表面力儀直接測量兩個平坦表面之間的相互作用力,定量化相互作用力和表面距離之間的關系,但是并不能直接測量液滴之間的相互作用力。原子力顯微鏡可以實現夾持并操控液滴進行相互作用力的測量,在液滴間相互作用力研究方面取得了很多進展。但是,由于設備自身的局限性,目前的工作都是集中在尺寸20~200μm的液滴的研究,對于10μm以下液滴的研究少見報道。液滴尺寸不同,其拉普拉斯(Laplace)壓力、液體的形變有較大的差異,對液滴間相互作用力的影響很大[10-11]。因此,不能簡單地認為百微米級液滴間相互作用的機制和規律可以簡單應用于微米級液滴體系中。目前大多數實際的乳液應用體系,如化妝品、液晶顯示材料、生物醫藥材料等,其液滴的尺寸主要集中在10μm以下,對于精確測量和定量研究10μm以下液滴間的相互作用力是十分迫切和重要的。原子力顯微鏡是使用探針夾持液滴相互靠近從而進行受力的測量,但是想要使用探針來夾持10μm以下的液滴并精確測量其相互作用力是極其困難的。光鑷技術的出現恰好可以很好地填補微米級尺度研究的空白,光鑷可以實現微米級液滴的捕獲和移動,并測得液滴靠近過程中相互作用力的變化。但是,目前光鑷技術主要都是應用在定量生物學領域,在液滴間相互作用力測量方面研究較少,缺乏定量的理論模型支撐。

表1 定量測量工具的對比[10,30,35,50-53]Table1 Comparison of quantitative measurement tools[10,30,35,50-53]

根據現有的文獻報道,液滴間相互作用力定量研究主要集中在使用原子力顯微鏡測量易形變液滴間的相互作用力,并且基于DLVO理論構建理論模型對測量結果進行擬合和分析,對液滴間存在的靜電雙電層排斥作用、空間位阻作用、范德華作用、疏水作用等進行測量和研究。然而,由于原子力顯微鏡自身測量精度的局限,現有工作主要集中在直徑在20~200μm的易形變液滴的研究[60-71]。原子力顯微鏡中用來夾持液滴的探針很難做到夾持微米級的小液滴,即使勉強可以夾持操控,所測得的力波動很大,無法得到精確的測量結果。并且,由于原子力顯微鏡自身的測量機制所致,通過探針夾持液滴相互靠近,當液滴靠近到相互作用力作用的范圍時,液滴出現較為明顯的形變,此時液滴的表面前端無法進一步靠近,測得的作用力和表面距離的關系主要是反映作用力和液滴形變的關系。液滴的尺寸對液滴的形變及液滴間相互作用力的影響很大,不能簡單地將百微米級液滴間相互作用的機制和規律應用到微米級的液滴體系中。實際的乳液體系中液滴的尺寸主要集中在微米級范圍,因此,能夠直接對微米級液滴進行相互作用力測量對實際乳液穩定機制的理解和效應的揭示至關重要。光鑷技術有望解決這一問題,光鑷在定量生物學領域已經得到了廣泛的應用,精確捕獲細胞、蛋白質等軟物質體系及測量其間的相互作用力已得到充分的認可和科學的證明。對于液滴而言,其表面的復雜性并不會多于細胞、蛋白質等生物體系,用光鑷技術來研究微米級液滴間相互作用力是合理且科學的方式。該技術有望解決微米級液滴間相互作用力研究這一尺度下的研究空白,并且光鑷測量的相互作用力在pN(10-12N)量級,相比于原子力顯微鏡的nN(10-9N)量級,分辨率大大提高,新的相互作用機制和某些特殊的效應有可能被發現和揭示。

4 結論與展望

新型乳液的開發和制備離不開對乳液間相互作用機制的深入理解和研究,定量研究工具的出現推動了定量研究乳液間相互作用機制的發展。經過近30年的發展,原子力顯微鏡技術已經在直徑20~200μm液滴間相互作用力定量測量研究方面取得了諸多進展。然而,由于其測量的局限性,對于直徑10μm以下乳液液滴的研究仍鮮有報道。液滴尺寸不同,其Laplace壓力、液體的形變有著較大的差異,對液滴間相互作用力的影響很大,不能簡單地認為百微米級“模型”液滴間相互作用的機制和規律可以應用到微米級液滴體系中。目前許多實際乳液體系,如化妝品、液晶顯示材料、生物醫藥材料等,其液滴尺寸均在10μm以下。因此,對于精確測量和定量研究10μm以下液滴間的相互作用力是十分迫切和重要的。光鑷技術可以實現對微米級液滴的捕獲操控,以及精確測量液滴間的相互作用力,但目前使用光鑷測量液滴間相互作用力的理論模型還比較缺乏,這對于光鑷技術研究微米級液滴間的相互作用力是一個不小的挑戰。

在綠色工業發展的大背景下,結合目前研究的現狀,未來液滴間相互作用機制的研究工作應著力于通過光鑷技術對微米級液滴間相互作用力進行定量測量并結合理論模型進行深入分析,構建基于光鑷技術探究微米級液滴相互作用力的新平臺。

光鑷技術用于微米級液滴間相互作用力測量的研究甚少,缺乏合適的測量平臺和分析方法。應先從簡單的油水體系入手,測量微米級液滴在離子型表面活性劑、非離子型表面活性劑、高分子、電解質體系中的相互作用力,并結合DLVO理論進行理論分析和相關效應的揭示。以此,搭建基于光鑷技術測量微米級液滴間相互作用力的新平臺,構建定量測量和分析的通用性方法,為復雜乳液體系的測量提供理論支撐。同時,在易形變液滴間相互作用力(原子力顯微鏡測量)理論模型的研究基礎上,對比光鑷和原子力顯微鏡測量相互作用力機制的差異以及模型構建中理論方程適用范圍的差異,明確兩種方法的共性和差異性。基于DLVO理論構建光鑷測量微米級液滴間相互作用力的數學模型。