基于以太網實時監測技術的列車通信質量可靠性分析

陳 謙,石艷紅,馬國棟,范 昊

(中車青島四方機車車輛股份有限公司 技術中心網絡開發部,山東 青島 266111)

隨著高速列車智能化程度及安全性要求的不斷提高,需要接入的網絡設備和借助網絡傳輸的數據量進一步增多,促使列車通信網絡(TCN)從傳統的現場總線轉向以太網,以尋求帶寬與速率的突破。相對于其他應用領域,列車控制系統對信息傳遞的可靠性和實時性要求較高,傳統網絡中故障診斷存在的滯后性問題一直沒有得到有效解決。相對于傳統成熟的列車總線WTB/MVB網絡,車載以太網采用交換機組成信息傳輸的基本架構,采用組播方式進行數據的傳遞,可以提高列車控制系統對于信息傳遞的可靠性以及實時性。

1 列車以太網拓撲

中國標準動車組新一代網絡控制系統以太網網絡主要實現列車控制信息、故障數據、狀態信息的交互,其拓撲結構主要分為列車級以太網(ETB)和車輛級以太網(ECN)兩層結構(圖1)。列車級采用ETB總線貫穿全車,通過在1車、8車各設置2個互為冗余的ETBN實現跨編組數據交互,通信鏈路采用雙線鏈路聚合實現ETB鏈路冗余;整車分為2個牽引單元,1~4車為1個牽引單元,5~8車為1個牽引單元。單元內每輛車采用2個ECNN交換機組成ECN環網貫穿整個牽引單元;車輛內部各子系統單通道接入ECNN,實現與CCU的通信。

ETBN.骨干以太網交換機;ERPT.以太網中繼器;ECNN.編組以太網交換機;CCU.中央控制單元;HMI.人機接口顯示屏;IOM. 輸入輸出模塊;BCU. 制動控制單元;ATDS.軸溫檢測系統;HVAC.空調控制單元;FAS.煙火報警系統;DCU.車門控制器;BVDS.振動監測系統;TCU.牽引控制單元;PIS.旅客信息系統;BC.充電機;WTD.無線傳輸裝置;EEMS.電能監控系統。

2 以太網通信質量實時監測內容

2.1 設備及端口

單元內每輛車采用2個ECNN組成ECN環網貫穿整個牽引單元,由于車輛內部各子系統單通道接入ECNN實現與CCU的通信,所監測端口均接入ECN中。通過監測主機對表1中所示的設備及端口進行以太網實時監測。

表1 列車以太網通信設備端口

2.2 相關數據

2.2.1 數據丟包率

在對列車控制系統潛在的通信質量問題進行預測時,可以通過分析鏡像端口的丟包率來進一步確定列車的通信質量。首先,可以根據鏡像端口所接收到表1中的各個子系統端口中各個數據包對應的序號標識,確定鏡像端口在預設時間段內的丟包率,若該鏡像端口的丟包率較大,則表明待檢測端口的丟包率也較大,進而可以針對該待檢測端口進行通信可靠性分析。

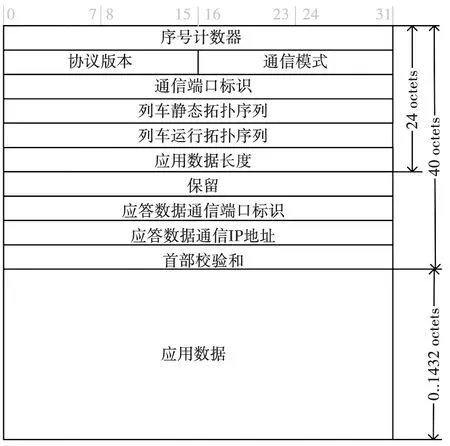

以太網數據丟包率的統計由CCU主機接收端完成,接收端通過監測TRDP過程數據包的序號來判斷丟包情況。需要使用TRDP進行通信的設備,必須支持符合IEC 61375-2-3:2014《電子鐵路設備-列車通信網(TCN)》[1]的TRDP協議,TRDP過程數據報文格式如圖2所示。

圖2 TRDP過程數據報文格式

TRDP報文的序號每發送一個報文,計數器加1。CCU底層通過TRDP協議中的序號計數器判斷接收數據包是否有丟包情況,并累計丟包數量。計算5 min內丟包數與接收到的數據包的比值即可得到該時段的丟包率。

2.2.2 通信周期

除了根據鏡像端口的丟包率分析來進行異常預警或故障報警以外,還可以根據該鏡像端口的通信周期確定待檢測端口是否發生異常。列車以太網監測主機接入網絡的位置如圖3所示。

圖3 鏡像端口數據抓取

其中,選擇主CCU的以太網端口進行端口鏡像,通過鏡像端口連續抓取本牽引單元以太網環網所要監測端口的5 min時長的數據包,采用Wireshark軟件對數據包的通信周期進行統計,通信周期為前后2個數據包的時間間隔。令第n個數據包在T時刻的通信周期為Pn,則:

Pn=Tn+1-Tn

(1)

2.2.3 帶寬占用率

除以上2種方式外,還可根據鏡像端口對應的帶寬占用率確定是否對待檢測端口進行異常預警。選擇主CCU的以太網端口進行端口鏡像,通過鏡像端口連續抓取本牽引單元以太網環網所要監測端口的5 min時長的數據包,可以根據鏡像端口所接收到的目標數據包中各個數據包對應的序號標識,確定該目標數據包中數據包的數量,即確定鏡像端口在預設時間段內總共接收到了多少數據包,然后,根據該目標數據包中數據包的數量n以及該預設時間段的時長t,計算出鏡像端口的通信速率v,計算公式如下:

v=n×s/t

(2)

式中:s——每個數據包的數據大小。

帶寬占用率即為鏡像端口通信速率與以太網帶寬的比值,本文中所監測動車組采用百兆以太網帶寬通信,則帶寬占用率σ的計算公式為:

σ=v/(1 024×100)

(3)

3 以太網通信質量實時監測分析

3.1 數據丟包率

實車試驗結果顯示,列車以太網網絡整體通信良好,但部分設備存在丟包現象。丟包率監測結果如圖4所示。由于5 min采樣時段較短,采樣時刻的列車狀態存在不確定性,部分數據存在一定的波動。

圖4 列車設備丟包率監測結果

3.2 通信周期符合率及帶寬占用率

分析列車網絡設備端口的通信周期發現,整車107個網絡端口95%以上滿足通信周期符合性的要求,周期波動不超過30%。抽取某日的列車數據對所有的端口進行通信周期性統計,僅有BVDS的通信周期存在抖動較大的時刻,其他系統端口的通信周期符合率均為100%。考慮到BVDS的丟包率較高,重點對其端口的通信周期符合率進行統計分析。

TRDP協議中規定廠家A的BVDS(1、5、6、7、8車)通信周期設定為50 ms,因此暫按通信周期50 ms進行統計。針對頻繁丟包的BVDS進行通信周期符合率的統計時,由于廠家B的BVDS(2、3、4車)通信周期存在較大問題,絕大多數通信周期在150~160 ms之間,個別通信周期可能達1 600 ms,按照通信周期延時不超過30%的標準均不符合要求,因此暫不作統計。從5 min抓取的一個典型的BVDS數據包通信周期分布圖可以看出,絕大多數數據包的通信周期分布在50 ms附近,符合設定周期,但有少數數據包周期偏差較大。經監測分析,2個牽引單元占用帶寬平均在7.2 Mb/s左右,通過帶寬占用率計算公式可得出帶寬占用率。圖5為BVDS端口的通信周期符合率及典型通信周期分布。

圖5 BVDS端口周期符合率及典型通信周期分布

4 通信質量可靠性預測

4.1 灰色預測模型

通過實時以太網監測技術分析獲取到的包括端口數據丟包率、通信周期符合率、帶寬占用率的列車實時數據包,得到各個端口的狀態信息,結合目標列車車載以太網的網絡拓撲結構信息對目標列車的端口狀態信息進行分析,進而利用預測算法預測出目標列車車載以太網的網絡狀態[2],同時結合誤差分析對預測結果進行評價。

預測算法可以利用灰色預測模型,灰色預測模型是灰色系統理論的重要組成部分,主要用于灰色不確定性問題的預測[3]。灰色預測模型是灰色預測技術的基本模型,其建模原理如下。

設原始特征數據序列為:

x(0)={x(0)(1),x(0)(2),…,x(0)(n)}

(4)

對其進行一次累加生成新的數據序列:

x(1)={x(1)(1),x(1)(2),…,x(1)(n)}

(5)

令z(1)為灰色預測模型的背景值,對x(1)作緊鄰均值生成:

z(1)={z(1)(2),z(1)(3),…,z(1)(n)}

(6)

x(0)(k)+az(1)(k)=b為灰色預測模型的均值形式。采用一階單變量微分方程擬合并生成序列,得到白化微分方程為:

(7)

式(7)中,a、b分別為灰色預測模型的發展系數和灰作用量。發展系數反映預測還原值的發展趨勢,灰作用量揭示原始數據的內在變化。用最小二乘法可以求得參數a和b[4]。白化形式的數據預測模型表示為:

(8)

由此得到序列數據的預測:

(9)

4.2 預測模型評價參數

為了評估該灰色預測模型的預測性能,采用平均絕對誤差(M)和均方根誤差(R)等指標。其中M可以較準確地反映預測值和真值之間的差異,而R則是預測模型最常用的性能指標之一,計算的是預測值和真值之間差異的標準偏差[5]。M和R計算公式如下:

(10)

(11)

式中:yi——真值;

選取本文前述的8車廠家A的BVDS的丟包率、通信周期符合率、帶寬占用率數據,結合目標列車車載以太網的網絡拓撲結構信息,利用灰色預測算法預測目標列車車載以太網的BVDS故障狀態。

當鏡像端口的丟包率大于90%、通信周期符合率小于10%時,會使該待檢測端口在完成某項業務數據或者指令的傳輸過程中,數據遺缺較大,這些數據包即視為無效數據包,可以不對其進行預測分析。當鏡像端口的丟包率大于50%、通信周期符合率小于50%時,這些數據視為異常數據,針對存在異常數據情況判定該時刻監測端口實際狀態為故障狀態。因此監測端口存在無效數據和異常數據時不影響試驗數據的分析預測。當確定待檢測端口的丟包率較大時,可以針對該待檢測端口進行異常預警模型預測結果及誤差分析,如表2所示。

表2 8車(廠家A) BVDS狀態預測結果及誤差分析

續表2

表2中實際狀態為設備運轉狀態,設備出現故障為1,設備正常運轉為0,對BVDS設備的故障狀態預測值與實際值之間進行了比較,通過絕對誤差分析得出灰色預測模型預測值的平均絕對誤差為1.99%,均方根誤差為0.47%。可見,灰色預測值與實際值之間的符合程度較好,因此,該灰色預測模型的預測精度較高。

5 結束語

本文預測目標列車車載以太網的健康狀態時,首先利用端口鏡像的方式接入目標列車的車載以太網,以便通過對應的鏡像端口獲取目標列車端口的數據包,然后再對獲取到的數據包進行分析,得到各個端口的狀態信息,進而利用預測算法,結合目標列車車載以太網的網絡拓撲信息,對目標列車的端口狀態信息進行分析,預測出目標列車車載以太網的網絡狀態。

與現有的預測模型相比,未來多種預測模型的組合預測模型可以集成現有單一預測模型的優點,能更好地分析和處理數據,提高預測的精度和穩定性。本文用到的灰色預測模型后續可用于進一步研究其他單一模型的組合,實現多種預測方法的改進與有機融合, 進一步提高列車網絡狀態預測的準確性。