供給與需求視角下居家養老服務的功能定位研究

——以T市J區為例

■朱露露,許云云

(1.臺州市委黨校,浙江 臺州 318000;2.安徽師范大學法學院,安徽 蕪湖 231000)

一、J區居家養老需求現狀

隨著生活水平的提升,老齡化社會中老年人對居家養老的需求逐漸提升,呈現出多元化特征。J區處于東部沿海城市T市,其滿足居家養老需求的迫切性更強。

(一)J區老年人的基本結構狀況

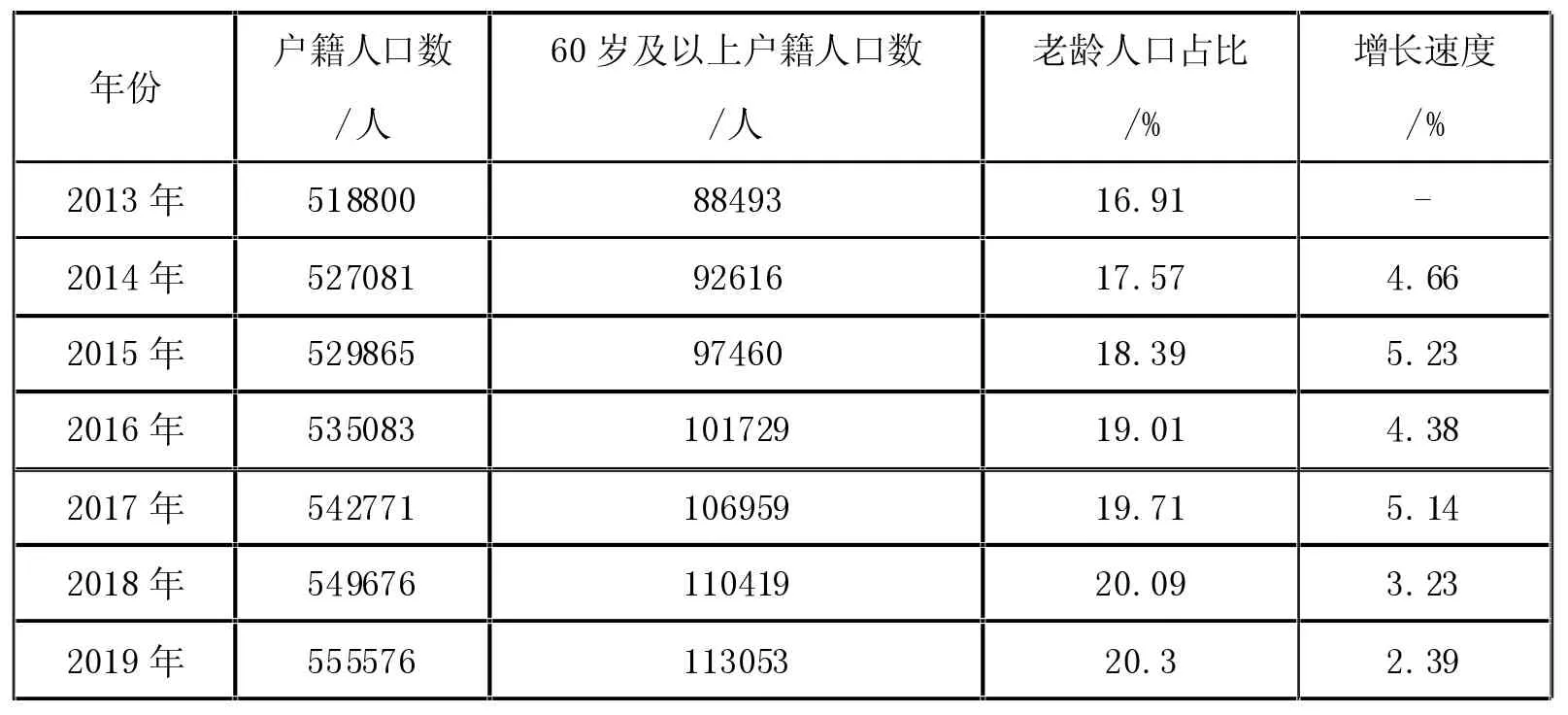

截至2019年12月底,J區60周歲以上老年人口11.3萬人,占戶籍人口總數的20.4%;其中80歲以上高齡老人1.8萬人,占老年人口的15.7%,老年人數以每年4.2%的速度增長(見附表1)。

附表1 J區2013—2019年老年人口數量變化情況

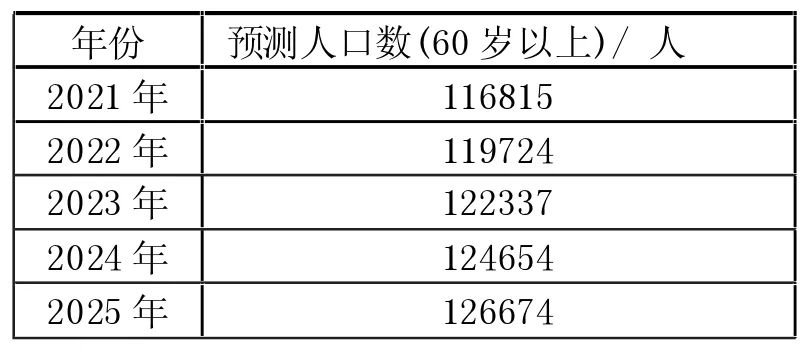

J區老齡化水平已經超過了國際老齡化標準 (10%)10.4個百分點,超過全國老齡化水平(18.1%)2.3個百分點,老齡化程度比較嚴重。根據Logistic模型預測分析,2025年J區60歲以上老年人口數將超過12.6萬人,占比將超過21.2%(見表1)。

表1 2021—2025年J區老齡人口預測結果

(二)老年人對居家養老服務的需求狀況

本研究針對老年人對居家養老服務的需求,共面向8個街道實地發放問卷3000份,有效問卷2919份,有效率97.3%。運用SPSS軟件對問卷結果進行數據分析,深入了解老年人居家養老服務需求。

1.照護需求與自理能力密切相關。調查顯示,96.99%的老年人表示自己可以獨立生活,無需他人照料;3.01%的老年人表示需要他人照料。這與具有自理能力的老年人占97.30%,未患病的老年人占81.50%正相關。

2.居家養老模式認同度有所提升。J區老年人選擇家庭養老的占44.70%,選擇居家養老的占40.60%,選擇自我養老的占9.10%,選擇機構養老的占4.80%,候鳥式度假養老的占0.60%,未考慮清楚的占0.10%。老年人對社會養老模式開始有了新的了解和認識,接受度有所提升,特別是居家養老服務被更多老人認可。

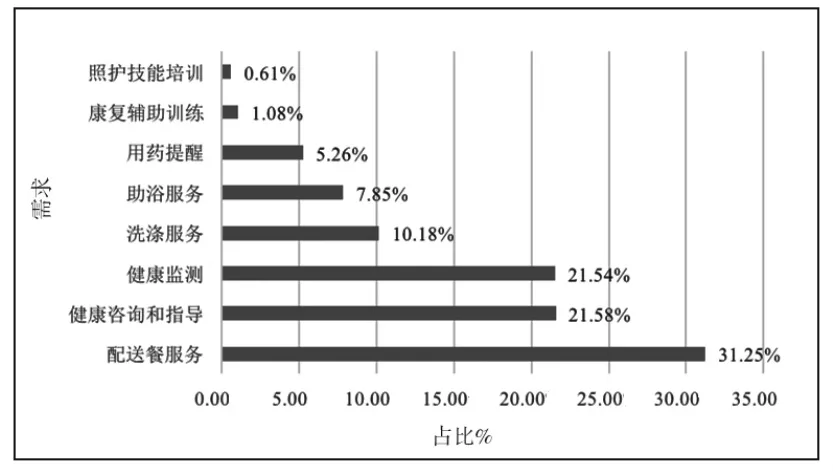

3.居家養老服務需求較大,送餐和健康咨詢指導為首選。在居家養老服務內容的需求上,老年人對配送餐、健康咨詢和指導及健康監測等服務需求迫切性更高。31.25%的老年人選擇了配送餐服務,21.58%的老年人選擇了健康咨詢和指導,21.54%的老年人選擇了健康監測,10.18%的老年人選擇了洗滌服務,7.85%的老年人選擇了助浴服務,5.26%的老年人選擇了用藥提醒,1.08%的老年人選擇了康復輔助訓練,0.61%的老年人選擇了照護技能培訓(見圖1)。

圖1 J區老年人居家養老服務內容需求情況

4.居家養老服務購買意愿較大,但支付能力較低。47.21%的老年人不愿意購買居家養老服務,超過一半以上的老年人愿意購買居家養老服務,占比為52.79%,老年群體對居家養老服務具有較大的潛在購買意愿。但愿意購買居家養老服務的老年人中,23.30%的老年人愿意花費100—500元購買居家養老服務,16.82%的老年人愿意每月花費500—1000元購買居家養老服務,7.47%的老年人愿意每月花費50元以下購買居家養老服務,4.25%的老年人愿意每月花費1000元以上購買居家養老服務,0.62%的老年人表示目前還未考慮此問題,J區老年人在購買居家養老服務上整體支付能力較低。

二、J區居家養老服務供給現狀

居家養老服務中心是J區居家養老服務主陣地,其為轄區的老年人提供日間照料、中短期全托服務,實現“生活服務、康復護理、托養服務、家庭支持、心理疏導、康復輔具租賃”等六大專業服務功能。J區積極創新社會力量參與居家養老服務事業,采用政府購買模式,引入金色年華、星泰2家服務公司開展運營管理,以街道、村為主體,做好居家養老服務(照料)中心托管。

(一)服務平臺全覆蓋,打造就近居家養老圈

截止到2020年底,J區共建成居家養老服務照料中心178家,其中鎮(街道)示范型居家養老服務中心8家,村(社區)居家養老服務照料中心170家,滿足居家老年人日間照料、為老助餐、家政服務、醫療康復、精神慰藉、文體娛樂、老年維權、志愿服務等多元化養老需求。

(二)服務內容多元化,探索智慧居家養老

養老服務將向高品質和多樣化升級,推動養老事業和養老產業高質量發展。服務業態更加多元化,養老綜合體、老年宜居社區將愈發涌現;服務內容呈現多樣化,更加注重不同領域間的協調發展;服務方式更加智能化,智慧養老場景更加豐富,養老科技應用更加廣泛,智慧監管更加有效。J區民政局協同社會力量,設計研發推廣“長情碼”智慧養老服務平臺,實現“享老”的民生訴求。

(三)供給主體權責明晰,實現“家庭-政府-市場”協同治理

居家養老服務是一個需要多方主體協同的民生工程,J區打造“家庭主責、政府主導、市場主體”居家養老模式。首先,家庭在居家養老中發揮首要、不可替代的作用。近年來,J區累計培訓養老護理人員2100人次,培訓家庭照護人員1400人次,實現全區養老護理員職業技能培訓全覆蓋。其次,政府逐漸對自身供給作用進行梳理和調整,不斷加大國企在養老設施、養老產業等方面的投入,J區福利彩票公益金55%以上用于支持養老服務發展。再次,多元養老需求的滿足需要市場介入,J區積極引進江蘇安康通、江蘇朗高、浙江金色年華、浙江綠康、上海星泰養老專業運營團隊,設立夕陽產業研究院,建立養老服務人才培養基地,突出養老服務人才隊伍建設。

三、居家養老服務發展中的供需矛盾

居家養老服務發展至今,在政府相關部門的大力探索與推動下,發展穩步提升,取得顯著成績,但與人人享有基本居家養老服務保障以及滿足老年人多樣化、多層次居家養老服務需求還存在較大差距。

(一)城鄉居家養老發展失衡,農村養老服務建設滯后

面對老年人多樣化養老需求,相對而言,城鎮居家養老服務遠遠好于農村,農村養老服務存在設施缺失、資源不足、市場進入難等現象。就J區而言,相對城鎮居家養老服務多樣化發展,農村除居家養老照料中心之外幾乎沒有其他養老服務,而且農村居家養老照料中心多以老舊房改建,功能結構單一。如本研究在J區隨機抽樣調查的18個居家養老服務中心,有11個僅提供“生活服務”一項,占比達到61.1%。

(二)居家養老服務行業人員緊缺與留人難的矛盾

養老服務隊伍存在人員緊缺、年齡偏大、專業能力不足的問題,養老護理員、社會工作師、康復師、健康管理師等一線養老專業技術人員嚴重缺乏,招不到人現象愈發嚴重。同時,養老服務行業薪酬水平較低,缺乏系統專業培訓和管理服務技能,職業發展路徑不清晰,留不住人現象難以有效解決。本研究在J區178個居家養老服務中心中隨機抽查18個進行調研,除去其中未運營的6個,所有工作人員共為20人,平均每個居家養老服務中心1.7名工作人員,遠遠低于正常配置標準。

(三)養老需求迫切與居家養老服務中心閑置的矛盾

居家養老服務中心建設的初衷是為地域內的老年人提供便利的養老服務,但是由于服務中心供給有限且與老年人需求不匹配,最終導致居家養老服務中心處于閑置的尷尬境地。如農村老人第一需求是能便利解決吃飯問題,但很多村集體經濟無法負擔一個食堂的運轉,因此多數村居家養老服務中心淪為養老設施擺放場所。同時老年人支付能力弱、消費意愿較低,如J區老年人主要收入來源于退休金,老年人月收入在500元以下以及500—1000元的居多,多數農村老年人生活拮據,低收入+低消費意愿也讓眾多想進入居家養老領域的社會資本處于觀望狀態,社會活力較弱。

(四)資金政策保障不充分,服務項目內容單一

隨著銀發經濟的到來,逐漸有社會資本進入居家養老服務領域,但是相關部門監管力度相對而言較弱,缺乏有效的行業質量考核評價標準、管理規范以及投訴處理機制等,管理體制機制亟待完善;而在資金保障上,整個養老服務財政資金投入遠低于教育、醫療等事業,更遑論居家養老服務資金保障了。

四、居家養老服務的功能定位探究

基于居家養老服務供需矛盾,從供給與需求視角,筆者從服務類型、服務內容和銀發經濟發展三個方面的功能定位進行探索研究,以期對促進居家養老服務事業發展提供一些思路和視角。

(一)居家養老服務類型上,構建內外雙循環體系

一是實現“鎮(街道)-村(社區)-小區”三位一體服務平臺,積極發展集中管理運營的社區嵌入型、分布型、小型化的養老服務設施。鎮(街道)居家養老服務中心定位為“嵌入型”,為區域老年人提供中短期托養服務,指導區域內的居家養老服務;村(社區)居家養老服務照料中心定位為“分布型”,重點延伸上門入戶照料性服務;小區配套的養老服務設施定位為“小型化”,包括社區托養中心、社區養老綜合體、助餐助浴等為老服務站點、健康小屋、康復輔助器具及適老化產品租售點(代購點)。三種類型形成對內布局,滿足老年人基本養老需求,實現養老離家不離社區。二是康養聯合,社會助力。區級康養聯合體以大中型養老機構為主體,依托醫療機構,為老年人提供穩定期康復、出院后護理等服務。鎮(街道)級康養聯合體以居家養老服務中心為主體,聯合基層醫療衛生機構,為老年人提供個性化、專業化康養服務。開展養老社會實踐活動,組建養老互助隊伍,提高農村老年人的生活質量[1]。

(二)居家養老服務內容上,打造多元創新格局

一是滿足居家養老的基本物質和精神需求。以鎮(街道)居家養老服務中心為依托,通過開辦“睦鄰小廚”、建設中央食堂,探索“互聯網+助餐”等多種方式,繪制“助餐地圖”,“以中心帶點”為區域周邊有需求的老年人提供助餐、配送餐服務,并通過“長情碼智”慧養老服務平臺保障資金有效監管。聯合轄區內的醫療機構,打通家庭病床和家庭養老床位,為老年人提供個性化康養服務[2]。依托鎮(街道)居家養老服務中心和村(社區)居家養老服務照料中心,定期開展“送教育進機構”活動。二是智慧化滿足居家養老高層次需求。創新發展“未來養老社區”,抓住未來社區建設優勢,著力構建“居家服務適老化、社區環境宜居化、養老設施就近化、康養服務一體化、智慧養老普及化”的未來養老社區;依托“長情碼”智慧養老服務平臺,加速智慧養老“線上+線下”一體化運營。開展安寧療護服務為主體、居家上門服務為基礎、社會力量廣泛參與的安寧療護服務體系,改善長者生命質量,維護長者尊嚴[3]。

(三)居家養老銀發經濟發展上,實現優環境搭平臺雙驅動

一是優化銀發經濟營商環境。全面落實養老服務領域的稅費減免、能源優惠等政策,引導商業銀行加大對養老服務企業的信貸支持力度,鼓勵和支持商業保險機構興辦或參與建設和運營養老服務機構,簡化辦事程序,提升服務效率。二是搭建兩平臺一中心。兩平臺一中心是指“養老街區”產業平臺、養老服務交流平臺和養老服務展示體驗中心。加快建設“養老街區”產業平臺養,培育、聚集、服務養老相關企業的產業街區,建設養老服務交流平臺,積極推進長三角養老服務體系一體化,成立養老服務展示體驗中心,加大養老產品研發力度,實現養老事業和養老產業的融合發展。