針對性手術入路對眼眶深部海綿狀血管瘤近中期預后的影響*

王兆偉,魏宗強,姜文靜,張娟子

(青島市中醫醫院1.血管外科,2.眼科,山東 青島266033)

眼眶海綿狀血管瘤是一種常見的眼部腫瘤,以血管腔隙形態異常改變為主要臨床特征,常伴有單側眼球突出[1]。該病發病率較高,在眼眶腫瘤中占比高達20%[2]。海綿狀血管瘤可發于眼眶所有部位,臨床一般分為眼眶深部、眼眶淺部,眼眶深部包括眶尖視神經管、球后部,其余則納入眼眶淺部[3]。眼眶深部大多發生于眼外肌圓錐內,該位置解剖位置特殊,腫瘤位置深,且毗鄰視神經、眶內血管、眼外肌等重要眼部結構,手術治療難度較高,極易對眼部結構造成損傷,致使術后視力下降甚至喪失[4-5]。因此,如何在不損傷眼球結構的前提下切除眼眶深部腫瘤成為臨床研究熱點問題。

目前,臨床治療眼眶深部海綿狀血管瘤的手術入路選擇較多,尚無統一標準,常見的有經外側入路、經結膜入路、經皮膚入路、內外側聯合入路等,均可較為完整的切除腫瘤組織,但對于入路方式的安全性仍存在較多爭議[6]。基于此,本研究對120 例眼眶深部海綿狀血管瘤病例資料進行回顧性分析,探討不同手術入路治療眼眶深部海綿狀血管瘤對近中期預后的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2013年5月—2018年9月在青島市中醫醫院接受手術治療的120 例眼眶深部海綿狀血管瘤患者病例資料。根據手術后入路的不同分為結膜入路組(33 例,經結膜入路前路開眶術)、皮膚入路組(30 例,經皮膚入路前路開眶術)、外側入路組(31 例,外側開眶術)、內外聯合組(26 例,內側聯合外側入路開眶術)。

納入標準:①符合《WHO(2018)眼部腫瘤分類》[7]中海綿狀血管瘤診斷標準,腫瘤位于眼眶深部;②經影像學(CT、MRI)手段確診;③術后經病理學檢查確診者;④單眼病變;⑤腫瘤直徑>5 mm;⑥術前兩側眼球突出度差值≤10 mm;⑦臨床病例資料完整者。

排除標準:①既往接受過眼部手術者;②合并青光眼等眼部疾病者;③合并血液系統和免疫系統嚴重功能障礙者;④合并其他惡性腫瘤者;⑤術前視力喪失者。

結膜入路組男性15 例,女性18 例;年齡27~63 歲,平均(45.34±4.78)歲;左眼17 例,右眼16 例;平均視力(0.59±0.11)。皮膚入路組男14 例,女16 例;年齡27~64 歲,平均(46.02±4.84)歲;左眼15 例,右眼15 例;平均視力(0.56±0.12)。外側入路組男15 例,女16 例;年齡26~64 歲,平均(45.85±4.80)歲;左眼16 例,右眼15 例;平均視力(0.57±0.10)。內外聯合組男性12 例,女性14 例;年齡28~64 歲,平均(46.17±4.83)歲;左眼13 例,右眼12 例;平均視力(0.59±0.13)。各組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可對比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

1.2.1 結膜入路組 結膜切口選擇在病灶位置與穹窿結膜相對應的象限,若視野不佳可剪開外眥并切斷其韌帶上支或下支;若病灶位置在眼球周圍可先分離后行切除;若病灶位于球后肌錐內,則向眼眶深部分離,肌間膜剪開后向肌錐內分離,腫瘤暴露后切除。

1.2.2 皮膚入路組 根據病灶具體位置作皮膚切口(雙重瞼、下瞼睫毛下、眉弓下緣)2 mm,若視野不佳可順著外眥擴大切口,使眼眶充分暴露;將眶骨膜縱行切口以充分暴露病灶,眶骨膜切開過程中需注意避開內直肌。

1.2.3 外側入路組 根據病灶具體位置外側入路方式:①常規:切口選在外眥外側5 mm 處,骨瓣上切口選在顴額縫上側5 mm 且下緣與眶底平行;②外上入路:于眉弓下做一S 型切口,切口不得過眉弓中線,順著眶緣至外眥部轉作水平切口,骨瓣上方切口根據病灶具體位置至眶上神經外部或眶上緣中線,下緣與眶底平行。

1.2.4 內外聯合入路組 外側入路方法同外側入路組,并聯合內側結膜切口,使眶內容物整體外移以擴大術野。適用于體積較大、位置較深且靠近視神經的腫瘤。

1.3 評價指標

1.3.1 視力及眼球突出度 于術前、術后1 個月后采用國際標準視力表、突眼計測量器對4 組視力、眼球突出度進行測定。其中視力變化判斷標準:視力波動未超過2 行為無變化;視力較術前提高2 行以上則為視力改善;視力較術前下降2 行以上則為視力下降;術前可視,術后視力黑蒙則為視力喪失。眼球突出度為雙側眼球突出差值。

1.3.2 炎癥因子 于術前、術后1 周采集四組患者晨起空腹靜脈血5 ml,離心處理分離血清后,白細胞介素6(Interleukin-6, IL-6)、白細胞介素8(Interleukin-8, IL-8)、 腫瘤壞死因子α(tumor necrosis factor α, TNF-α)采用酶聯免疫吸附試驗測定,C 反應蛋白(C-reactive protein, CRP)采用免疫比濁法測定。儀器選用BK-1200 全自動生化分析儀,購自濟南鑫貝西生物技術有限公司。

1.3.3 并發癥 比較4 組術后感染、水腫、上瞼下垂、瞳孔改變、眼動障礙等并發癥總發生率。

1.3.4 術后殘留及復發率 所有患者術后經CT 或MRI 復查,比較兩組術后殘留率。患者術后均獲隨訪,隨訪開始時間為手術出院后,截止時間為2021年9月,比較各組術后1、3年復發情況。

1.4 統計學方法

數據分析采用SPSS 24.0 統計軟件。計數資料以均數±標準差(±s)表示,比較用方差分析;計數資料以率(%)表示,比較用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

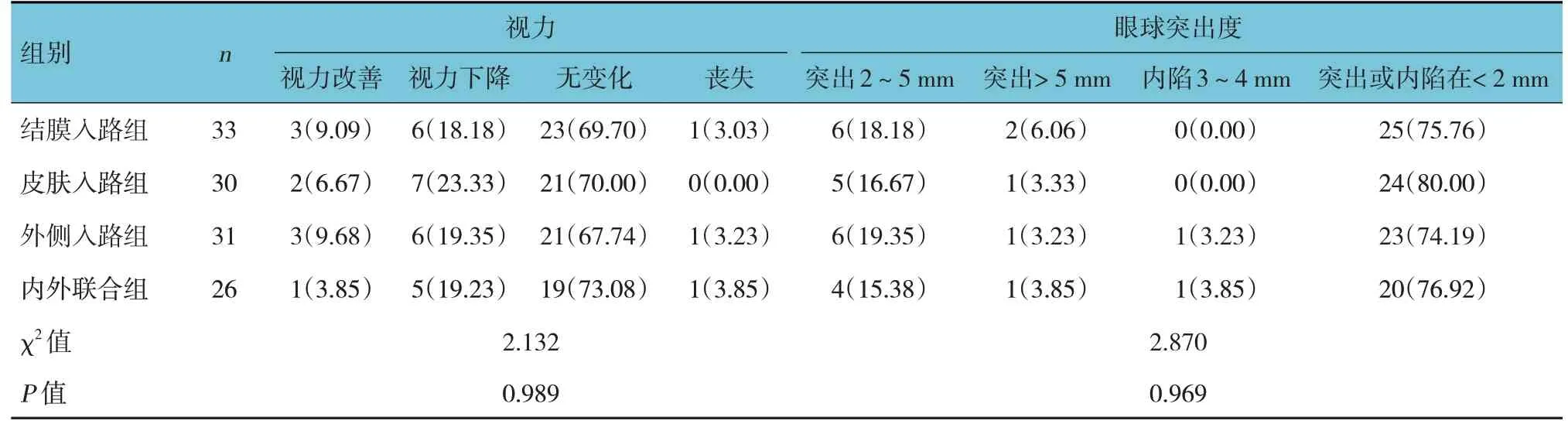

2.1 各組視力及眼球突出度比較

各組視力及眼球突出度比較,經χ2檢驗,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 各組視力及眼球突出度比較 例(%)

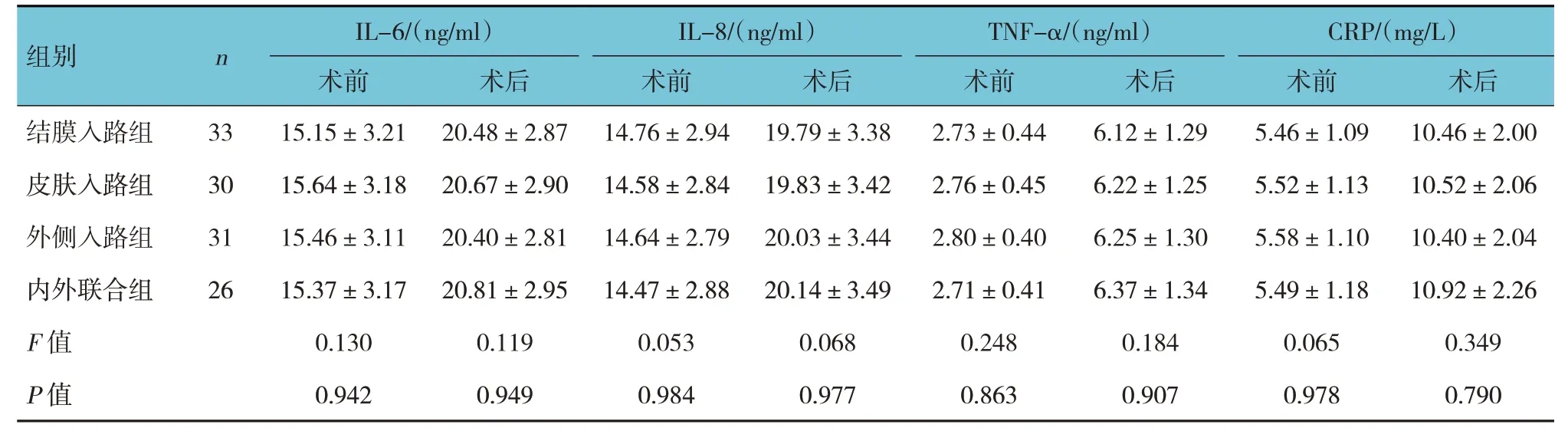

2.2 各組手術前后炎癥因子比較

各組術前炎癥因子比較,經方差分析,差異無統計學意義(P>0.05);各組術后炎癥因子比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 各組手術前后炎癥因子比較 (±s)

表2 各組手術前后炎癥因子比較 (±s)

組別結膜入路組n 33 IL-6/(ng/ml)術前15.15±3.21術后20.48±2.87 IL-8/(ng/ml)術前14.76±2.94術后19.79±3.38 TNF-α/(ng/ml)術前2.73±0.44術后6.12±1.29 CRP/(mg/L)術前5.46±1.09術后10.46±2.00皮膚入路組外側入路組內外聯合組F 值P 值30 31 26 15.64±3.18 15.46±3.11 15.37±3.17 0.130 0.942 20.67±2.90 20.40±2.81 20.81±2.95 0.119 0.949 14.58±2.84 14.64±2.79 14.47±2.88 0.053 0.984 19.83±3.42 20.03±3.44 20.14±3.49 0.068 0.977 2.76±0.45 2.80±0.40 2.71±0.41 0.248 0.863 6.22±1.25 6.25±1.30 6.37±1.34 0.184 0.907 5.52±1.13 5.58±1.10 5.49±1.18 0.065 0.978 10.52±2.06 10.40±2.04 10.92±2.26 0.349 0.790

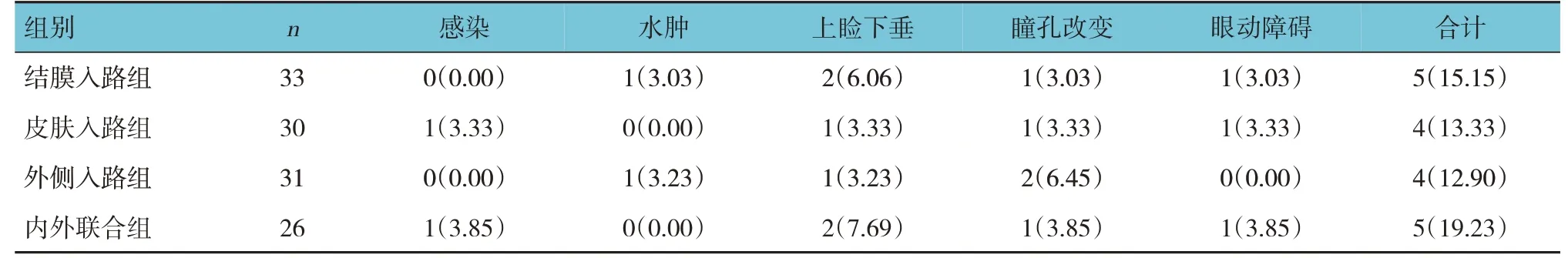

2.3 各組并發癥比較

各組并發癥總發生率比較,經χ2檢驗,差異無統計學意義(χ2=0.053,P=0.818)。見表3。

表3 各組并發癥比較 例(%)

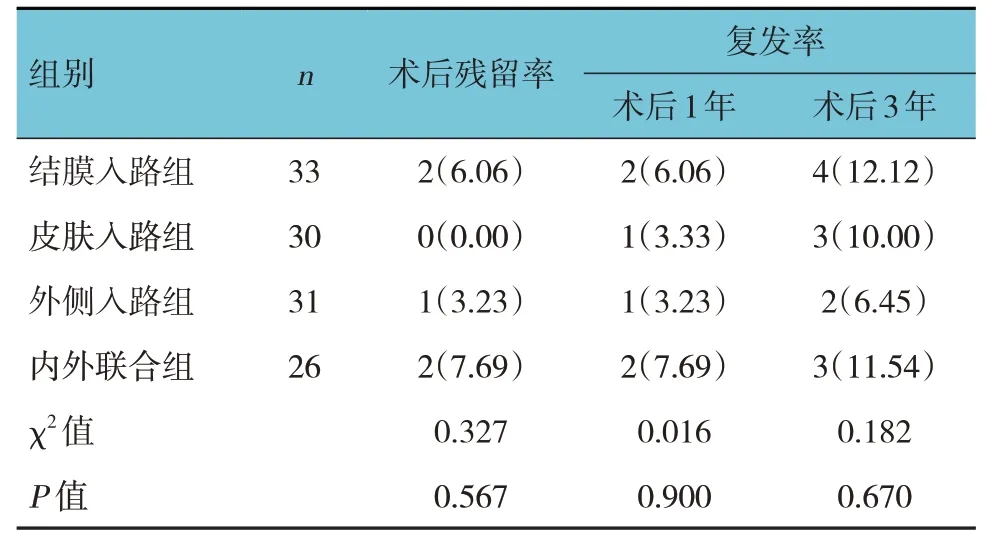

2.4 各組術后殘留率及復發率比較

各組術后殘留率及術后1年、3年復發率比較,經χ2檢驗,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 各組術后殘留率及復發率比較 例(%)

3 討論

眼眶深部海綿狀血管瘤屬良性血管性疾病,該腫瘤并非是真正的腫瘤,在病理上為多種細胞成分形成的錯構瘤,多伴有慢性眼球突出,少數患者伴有眶區輕微疼痛,待病情發展至后期,可能對視神經產生壓迫,導致屈光改變、視力下降,甚至失明,嚴重影響患者日常生活質量[8-9]。目前對于該腫瘤多采用外科手術治療,可有效切除腫瘤組織,改善患者視力狀況,但目前臨床對此手術入路有較多選擇,尚存在較多爭議,故明確最佳入路方式對于手術切除眼眶深部海綿狀血管瘤具有重要意義。

本研究結果顯示,各組視力改變、眼球突出度變化、術后殘留率、術后復發率比較無差異,提示4 種手術入路方式治療眼眶深部海綿狀血管瘤具有相似的療效和近中期預后,應根據腫瘤具體位置、發展情況、周圍解剖結構等選取最合理的入路方式。經結膜入路適用于未與周圍組織發生粘連的海綿狀血管瘤,腫瘤位于肌錐內視神經外上、外下、內下、下方,或位于肌錐外眶下、內下方中前段、外側均適用于此種入路;腫瘤與周圍組織粘連嚴重,腫瘤位于視神經內上方,近眶尖微小腫瘤則不建議此入路方式,應慎重考慮。由于眼眶深部海綿狀血管瘤包膜的完整度較高,質感堅韌且彈性較好,不易與周圍組織粘連,故經結膜入路是目前臨床最常選擇的入路方式,可避免對視神經造成不必要的損傷[9-10]。經皮膚入路多于雙重瞼、內眥、下瞼睫毛下方等處作切口,適用于視神經內側腫瘤患者,術中需格外注意保護內眥韌帶、淚囊等眼眶正常結構,盡可能避免不必要的醫源性損傷[11-12]。外側入路又分為常規外側入路、外上入路,適用于以下幾種患者:①病灶與眶壁或眶尖周圍粘連緊密者;②病灶位于肌錐內且體積較大,周圍環繞視神經;③眼眶深部多個腫瘤,前路入路腫瘤無法完全暴露;④腫瘤位置過深,其他入路方式無法有效暴露病灶前部[13-15]。本研究中行此入路患者病灶均在視神經內側深部,單獨內側結膜入路深部腫瘤無法完全暴露,通過內外聯合入路可促使眶內容物向顳側方向外移,充分擴大手術視野,暴露腫瘤,有效避免對眶內重要結構造成不必要的損傷。

由于眼眶部位復雜且特殊的解剖結構,手術操作較為精細且空間有限,導致手術難度較高,術后極易發生并發癥。以往數據顯示,高達6 成的眼眶手術患者術后存在一定程度的眼部異常[16]。并發癥的發生不僅與腫瘤大小、位置、病變程度等因素有關,直接決定手術視野和操作空間的手術入路方式也與并發癥發生具有密切關聯[17-18]。本研究結果顯示,各組術后并發癥總發生率相比無差異,提示4 種手術入路方式治療眼眶深部海綿狀血管瘤術后并發癥風險相似,可能與本研究中所有患者均根據腫瘤位置、大小等慎重選擇最接近病灶且重要解剖結構少的部位作為手術入路有關,也可能與本研究樣本數量過少有關。

炎癥反應是反映機體損傷程度的重要指標之一,在機體受損時均存在一定程度的炎癥反應,中性粒細胞等炎癥因子在機體受損時被大量釋放進入血液,引發炎癥級聯反應,進一步加重機體損傷[19]。IL-6是一種炎癥反應促發劑,可促使B細胞分化,激活T細胞活性,進而參與感染、應激反應等免疫應答過程。IL-8 主要產生于巨噬細胞和上皮細胞,可促使中性粒細胞等炎癥因子有效趨化,于反應部位釋放大量活性物質,進而對內皮細胞造成損傷。TNF-α 具有復發生物學活性,涉及腫瘤細胞生長的抑制、免疫調控、炎癥反應、感染等,常作為病情、治療效果以及預后的評估指標[20]。CRP 是常見炎癥指標,不論是感染性炎癥反應還是無菌性炎癥反應均可促使血清CRP 急劇升高。

綜上所述,4 種手術入路方式治療眼眶深部海綿狀血管瘤具有相似的療效和近中期預后,應根據腫瘤具體位置、發展情況、周圍解剖結構等選取最合理的入路方式。